商品之“血”:民國時期血液供給貿易及其社會反應

[摘 要]"民國時期,輸血術的引入成為推動人體商品化的重要技術因素。從個體臨時性、特定性供血發展至醫院或中介機構組織的有償供血團體,血液供給規模逐步擴大,實現了供血的專業化與商業化。然而,血液供給貿易的發展也伴隨著一系列問題。復雜多樣的有償輸血者群體增加了血液質量和安全的潛在風險。此外,在缺乏監管和明確法規的背景下,部分醫院和輸血公司的失范運作不僅損害了醫療秩序與公平,還導致了輸血者遭受身體和經濟的雙重剝削,同時忽視了血液所蘊含的人道主義價值。血液貿易這一現象引發了社會各界對醫療倫理、社會公平和法律規范等多方面的深入審視與討論。分析并反思血液供給貿易的歷史進程,對于正確理解和完善當代血液供給制度具有重要的現實意義。

[關鍵詞]"民國時期;血液供給;血液貿易;醫療倫理;輸血技術

[中圖分類號]"K26"[文獻標識碼]"A [文章編號]"0583-0214(2024)12-0052-13

近代輸血術的應用引發了對一個相對獨特醫療體系的關注。這個體系不僅對技術水平提出了高要求,還需要多方參與并構建起一個錯綜復雜的網絡。血液在人體間的流通不僅牽涉到供給問題,更帶來了一系列深刻討論。例如,輸血所用的“血”是一種需要買賣的商品嗎?輸血者是否是一個特定的團體組織?供血機構的出現呈現何種遞嬗格局?輸血者又扮演著怎樣的社會角色?對于這一特殊的身體產品——血液而言,其供給和流通涉及金錢、醫療公平、血液安全、身體倫理等復雜問題。

學術界對中國輸血史的考察,主要表現在血庫建立和技術引入過程、關鍵人物對輸血進程的影響、國人獻血的動機、輸血知識的傳播等幾個方面相關研究包括:顏宜葳、張大慶:《我國第一座血庫的建立戰爭環境下一項醫學新技術的轉讓、接受及影響》,《科學文化評論》2006年第1期,第67~82頁;雷二慶、李芳、欒建鳳主編:《野戰輸血史研究》,北京:軍事醫學科學出版社2014年版;孫世倫:“血、豆漿與活力:1943—1945年中國血庫的戰時起源”(Wayne Soon,“Blood,Soy Milk,and Vitality:The Wartime Origins of Blood Banking in China,1943—1945”),《醫學史公報》(Bulletin of the History of Medicine)第90卷第3期(2016年),第424~454頁;鄧哲悅:《輸血知識在近代中國的傳播與實踐》(碩士學位論文),華中師范大學2022年。,整體上對民國時期血液供給發展歷史過程的系統考察及其歷史效應的研究尚付闕如。鑒于上述研究現狀,將民國時期作為研究時段,旨在分析血液商品化的演變進程、揭示輸血者群像及其潛在風險,以及深入研究供血組織的社會問題及時人對血液商品化的社會輿論,這對我們思考當前血液供給制度的本質,完善血液管理體系具有深遠的意義。

一"從個人采集到產業組織:有償供血的演變

輸血術的使用為醫療實踐帶來了革命性的變化。這項技術的廣泛應用需要穩定、安全的血液供應,而實現這一目標將面臨諸多挑戰。民國時期中國的輸血實踐經歷了從個人化、臨時性供血向有組織活動的重要轉變。考察這一歷程有助于深入理解中國現代醫療體系的形成過程,揭示技術引入、制度建設與社會適應之間的互動關系。

1.“個性化”的輸血者及其局限

學界普遍認為1921年北京協和醫院開展的輸血是中國歷史上的首次人體輸血劉景漢、蘭炯采總主編:《輸血:從蒙昧到科學》,北京:人民衛生出版社2011年版,第14頁;李慧文、霍寶鋒、李航:《血液及其采集、處理與輸注》,合肥:中國科學技術大學出版社2021年版,第122頁。。但早在1918年,上海中國紅十字會總院的基爾戈(A.R.Kilgore)和劉瑞恒就已經發表了一篇關于血型鑒定的文章。在這篇文章中,他們表明輸血在中國雖然使用較少,但已經“偶爾會做”。更重要的是,他們提到“幾個月前”發生了一起因不相容血液輸血導致患者死亡的案例基爾戈、劉瑞恒:“中國人血液輸血相容性的凝集試驗”(A.R.Kilgore and J.Hua Liu,“Iso-Agglutination tests of Chinese bloods for transfusion compatibility”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第32卷第1期(1918年1月),第21頁。。這表明至少在1918年之前,盡管當時中國紅十字會總院并沒有進行血型檢測,就已經開始應用直接輸血治療。此外,北京協和醫院的報告也承認,在1921年病歷索引編制之前,該院已經進行過“幾次輸血”③"褚忠岳、王淑賢:“中國獻血者獲取系統及1265例血型分布和梅毒發生率分析研究”(Chung-yue Chue and Shu-hsien Wang,“A System for Obtaining Chinese Blood Donors:An Analytical Study of 1265 Cases with Special Reference to the Incidence of Blood Groups and of Syphilis”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第46卷第1期(1932年1月),第32頁。。這進一步證實了輸血技術在1921年之前就已經在中國使用。考慮到基爾戈和劉瑞恒的哈佛大學背景,以及劉瑞恒1918年后轉任協和醫院外科教授的經歷,我們可以推測,中國最早的輸血技術很可能是通過劉瑞恒引入,首先在上海的中國紅十字會總院應用,隨后于協和醫院進一步推廣。

早期零星的供血者來源呈現出明顯的“個性化”特征,依照協和醫院的記錄,最初的獻血者都是病人的家屬③。西醫劉云青曾如是寫道:“我東亞民族國民性之一端,有因尊長之故,不顧自己生命之美風。故行近親間之輸血機會,比較多。”劉云青:《輸血法之學理及實地應用(初續)》,《日新治療》第55期,1930年5月20日,第25頁。親人間的輸血大多是無償的,因為血緣關系代表著一種道德紐帶。依靠家庭內部支持的做法在一定程度上緩解了輸血技術引入之初血源短缺的現實困境。但僅僅依靠親人的供血遠遠不夠,為了獲取足夠的血液,醫生們求助于更廣泛的社會網絡,甚至醫護人員本身也成為供血者李祖蔚:《余等輸血之臨床經驗》,《新醫藥雜志》第2卷第6期,1934年8月,第532頁。。若親屬不能自行輸血,有些人會登報尋找專門合適的輸血者,這涉及市場交易以增加血源。在報紙廣告欄中常出現征求輸血的廣告,要求應征者看到啟事后立即前往某醫院病房,經過醫師檢驗,如血型相同合用者,以重金相酬。若檢驗后血型不同不合用,則酬謝車資《重金征求輸血》,《時報》,1936年9月12日,第1版;《重金征求輸血》,《新聞報本埠附刊》,1936年9月16日,第6版;羅尚文:《征求輸血啟事》,桂林《大公報》,1941年8月22日,第1版。。這種為潛在捐贈者可能承受的疼痛和風險,以及時間成本所支付費用的方案在供血的個人交易中被廣泛應用。在這種情況下,輸血者是實名的,帶有臨時性與特定性。

然而,這種供血模式不僅因其征集條件狹窄和對象專屬性強而效率低下,還增加了受血者及其家屬的精神壓力,其弊端日益凸顯。因為每次親屬需要給血,登報招募而來的一大批輸血者來到醫院時,很可能是其他事務繁忙之際。問題是:“從血液的樣品中去決定一個輸血者的血液是否合宜,僅是碰巧的事。每一標本俱須與病者的細胞及血清完全配合。試驗過程,雖不耗費多大時間,但至少是極其厭煩的。檢驗合格后,適宜的輸血者固可選定;如不合格,則一切試驗血液標本的工作,完全等于徒勞。”陳元貞(譯):《血液儲蓄銀行》,《中華健康雜志》第2卷第6期,1940年11月,第39頁。因此,“個性化”的輸血者在手續操作中比較復雜,還具有一定的隨機性與風險,倘若血型不符,則前功盡棄。且家庭成員并不總是有足夠的能力提供血型相合的血液,也有可能在緊急情況下不能供血。如此,為確保輸血的及時、有效供給,醫院需要依靠專業化、系統化的供血方式,而不僅僅是個別供血者的無組織供血。

2.醫院中有償輸血團體的創建與規范

相比依靠患者個人社會網絡動員的“個性化”供血,專業輸血團體提供了更可靠、便捷的血源供給渠道。醫生為此建立了醫院的有償輸血者網絡,這標志著有償輸血者正在從一個冒險的局外人、應召而來的群體,逐漸轉變為一個受醫學機構管理的專業化組成部分。有償輸血者獲得了一個新的職業身份,需要服從機構的管理和要求,并進行規范化的各項檢驗。他們的出現極大地便利了輸血工作,形成了一個活體供血庫、一個更加高效的血源。

北京協和醫院率先建立起系統化的血液供給組織。自20世紀20年代起,該院逐步構建有償輸血者網絡《京師警察廳偵緝處呈送放血人王壽昌一名一案卷》(1925年4月25日),北京市檔案館藏,檔號:J181-019-47787;《京師警察廳偵緝處呈送梁春成在協和醫院賣放人血一案卷》(1925年4月),北京市檔案館藏,檔號:J181-019-47786。,這一舉措標志著血液供給方式發生了重大轉變。這種新的商業活動最初由內科和外科醫生管理,他們常常在受血者和輸血者之間扮演中間人的角色,決定誰可以被招募為輸血者。協和醫院建立了一套完整的輸血者檢查流程,旨在規避輸血者潛在的傳播疾病風險。首先是體格檢查,通常包括檢測體重、身高、體溫、一般腺體腫大、陰莖潰瘍或疤痕、尿道分泌物、尖銳濕疣等褚忠岳、王淑賢:“中國獻血者獲取系統及1265例血型分布和梅毒發生率分析研究”(Chung-yue Chue and Shu-hsien Wang,“A System for Obtaining Chinese Blood Donors:An Analytical Study of 1265 Cases with Special Reference to the Incidence of Blood Groups and of Syphilis”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第46卷第1期(1932年1月),第33頁。。其次,進行血液檢查,一般由醫院的細菌學和免疫學部的常規血清學實驗室完成。梅毒血清學檢查中,瓦氏(Wassermann test)和坎氏(Kahn test又稱康氏)反應都是檢測梅毒患者血清中是否含有由梅毒螺旋體使抗體引起的反應素。瓦氏反應雖操作復雜,時間耗長,但準確性較高;坎氏反應則價格低廉、操作簡便、出結果快,但準確性較差。兩種反應通常結合使用以互相補充,當有一個或兩個反應為陽性,則不用該輸血者。再次,檢查輸血者的血型,并拍照錄檔以防他人冒名頂替。最后,當輸血者接到通知后,攜帶指認證(identification card)和輸血證(transfusion certificate)到醫院候診室進行候診戚壽南:《內科實習指導》,上海:商務印書館1938年版,第164頁。。輸血者還需進行全面的再檢查,并快速完成坎氏試驗,以排除近期梅毒感染的可能《北平協和醫院第二十二次報告書(民國十九年)》,《民國時期醫藥衛生文獻集成》第38冊,上海:上海科學技術文獻出版社2019年版,第255頁。。所有檢查結果和用血信息都會詳細記錄在表格上,以確保輸入血的安全。

到1931年,北平協和醫院有常備輸血者一百余人,每人每月只準輸血一次,每次輸血不得超過600CC《輸血術簡說》,《醫學周刊集》第4卷,1931年2月,第249頁。。這一規定體現了醫院試圖對輸血者進行輸血量和頻率上的限制管理,既滿足臨床用血需求,也減少對個體健康的損傷。根據協和醫院的年報,從1923年到1940年,協和醫院的年度輸血次數從38次增加到1152次,17年間增長了約30倍《北京協和醫學院第十五年度報告》(Fifteenth Annual Report of the Medical Superintendant of the Peking Union Medical College Hospital),1923年6月30日,https://collections.library.yale.edu/catalog/16932505,[發布日期不詳]/2023—11—26;《北平協和醫學院第三十二年度報告》(Peiping Union Medical College Hospital.Thirty-Second Annual Report of the Superintendant),1940年6月30日,https://collections.library.yale.edu/catalog/16932522,[發布日期不詳]/2023—11—26。。這種全面系統的工作流程體現了醫院力圖規范輸血安全的專業態度,但操作的復雜性和逐年攀升的輸血次數也增加了組織管理的難度。

與北平協和醫院開供血組織之先河相比,南京中央醫院在1933年起組成了由醫院社會服務科負責招募的輸血團隊。作為民國時期規模最大、設備最先進的國立醫院之一,組建輸血團隊之初,他們面臨著多重困難。如:“緣一般輸血應征人,胥視輸血為畏途,雖經多方解釋仍不能釋其疑。因醫師需用甚亟,本科乃訂給予輸血檢驗費伍角,號召貧苦同胞,于是前來應征者,接踵而至。”《中央醫院年報(民國二十二年)》(1933年),中國第二歷史檔案館藏,檔號:648(4)-411。表明了物質激勵對于促使低收入群體參與供血的重要作用,但這也凸顯了一種“無奈”的底色,即使不能完全打消輸血者的疑慮和不解,但金錢的介入可以“買斷”人們對新事物的恐懼。

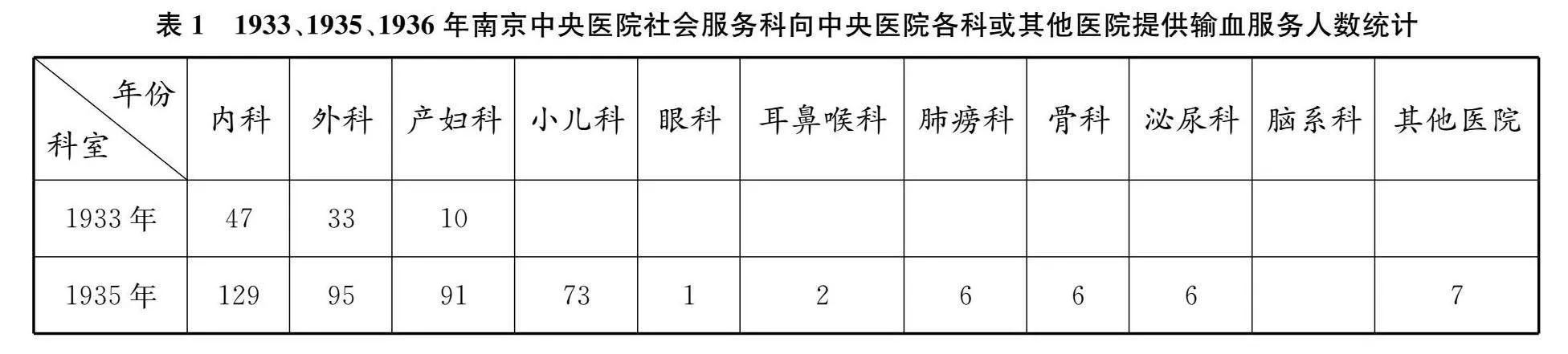

表1顯示了南京中央醫院社會服務科在推進輸血服務方面的積極成果。中央醫院輸血團體不斷擴大規模,1933年前來驗血的150人,有90人參與輸血。第二年參與輸血的人數大幅增加,應征者達到600余人,檢驗及格者203人《中央醫院年報(民國二十三年)》,《民國時期醫藥衛生文獻集成》第37冊,上海:上海科學技術文獻出版社2019年版,第167頁。。1935和1936年由社會服務科提供中央醫院各科的輸血人數分別達到416、447人,甚至還支援了鼓樓醫院、上海紅十字會醫院、南京市立醫院。說明南京中央醫院在推動這一專業化進程的同時,還為當時其他醫療機構提供了支持,豐富了輸血服務的實踐經驗。

3.非營利性輸血機構的運作與發展

人們對輸血商業性質的反應在20世紀30年代起變得更加熱烈,并非所有醫院都有充足的資源來維護這樣一份篩選清單,因此將招募和維護登記等工作外包出去就成了當務之急,這促進了專業輸血機構的出現。各類醫院開始依賴這些機構,無論其是否是營利性質,以獲取輸血者并提供有償服務,比較具有代表性的是中華醫學會組織的輸血服務團,該機構應該是上海市唯一的非營利性輸血機構。

輸血服務團由中華醫學會公共衛生委員會組織,該機構的設置參照了英國紅十字會輸血服務中心的經驗“新型城市醫療服務:征求自愿輸血服務報名”(“New Medical Service For City Proposed:Enrolment In Voluntary Blood Transfusion Service Asked”),《大陸報》(The China Press),1938—01—23。。1937年5月10日,一場重要的醫療機構會議通過了建設服務團的提案。然而,由于當年夏天爆發的盧溝橋事變與淞滬會戰,這一計劃被迫中斷。一直推遲到1938年7月,該組織正式成立。輸血服務團的招募要求形塑了輸血者的特征,清楚地寫明了會員的資格要求、輸血檢查的項目和標準、應召輸血的流程、個人休養的注意事項和輸血酬勞《中華醫學會輸血服務團計劃,輸血系屬救人義舉,該會擴大征求會員》,《申報》,1939年3月29日,第11版。。本質上和醫院招募輸血者的要求和流程相差無幾。由于背靠官方性質的機構,輸血服務團宣稱:“由合格的醫生和護士進行盡可能最好的技術監督和管理,他們不僅監督每次就診,而且還定期對60名輸血者進行身體和血液檢查。”“輸血服務團報告成功”(“Blood Donor Group Reports Success Here”),《大陸報》(The China Press),1940—01—26。這樣的嚴格規范顯示出中華醫學會意圖將輸血服務團建立成一個有序和專業化的輸血系統的目標。該會的宗旨是:“(一)謀輸血工作便利,并鼓勵用輸血為急救病者生命之技術。(二)貢獻社會以高尚之輸血員。(三)提倡服務精神。(四)教導民眾,增進其對輸血工作認識。”《你要賣血么?》,《華美晚報晨刊》,1938年11月4日,第8版。該宗旨反映了中華醫學會輸血服務團試圖從技術、人文、倫理各個層面來完善和發展輸血事業,維護輸血的醫療屬性和社會價值。

如表2所示,1938至1946年間,輸血服務的醫療機構數量相對穩定,維持在6至11家之間。然而,服務范圍呈現擴大趨勢:如1939年6月的8家服務對象主要是廣慈醫院、仁濟醫院等大型綜合醫院,而到1946年,服務對象擴展至7家醫院和2個私人診所,表明輸血技術正從大型醫療中心向更廣泛的醫療機構普及。成員人數波動主要由體檢未通過所導致,而不能應命的情況則往往是因特定血型短缺所致,反映了維持一支工作隊伍所固有的復雜性和整體供不應求的趨勢。盡管面臨這些挑戰,該組織在這8年間仍呈現顯著增長:派遣服務從1938年9月的16次增至1946年7月的104次,在編人數從1939年到1946年增長了3倍,達127人。這一增長趨勢反映了輸血術在社會中的普及程度與日俱增。總體而言,作為非營利性機構,這種輸血服務模式在運作主體和服務范圍等方面與醫院內部供血組織不同,更注重社會化運作,為傳統醫院供血模式提供了有益補充。

4.營利性輸血公司的興起

輸血者的管理工作除了醫院和非營利性的組織以外,自由市場還催生了第三種形態——營利性的輸血機構。這種輸血機構是以利潤為導向的中介,具有典型的商業運作模式。他們的名字非常多樣化,被命名為“輸血服務社”“血液銀行”“輸血公司”“輸血黨”“輸血協會”等,為了和醫院以及非營利性的輸血機構相區分,在此統一以“輸血公司”表述此類組織。

輸血公司的興起與市場的需求緊密相關。以1947年的上海為例,一百余家醫院中,大概有十幾家市立醫院以及其他公私立較大的醫院,都可以輸血《賣了勞力再賣血》,《新聞報》,1947年8月27日,第4版。。以戰后恢復運營的南京中央醫院為例,1948年1月,外科中輸血就有26次,僅次于石膏繃帶術的49次《南京中央醫院一九四八年度門診住院統計表》,中國第二歷史檔案館藏,檔號:12-3387。,是外科中最常見的手術之一。而中華醫學會組織的“輸血服務團”已經逐漸不能應付日益增長的血源需求,因此大量輸血公司應運而生,試圖通過商業運作填補供血服務的空白。

根據現有資料判斷,最早的輸血公司可追溯至1930年代的上海——1935年址設在八仙橋恒茂里八十八號的“陳廣和”丁易:《輸血公司和賣血的人(下)》,《亦報》,1950年7月22日,第1版。,但隨后全面抗日戰爭爆發,商業化的輸血公司在戰爭時期曾一度縮減。而到了全面抗戰勝利后,輸血公司在上海大量涌現,1947年前后,約有12家公司以上存在,業此為生者,將近千人飛燕:《輸血者言》,《力報》,1947年12月10日,第2版。。因此有人總結稱,此時“上海四百萬市民,依賴吸人的血以活的人不少,而靠出賣自己的血讓別人活命的人也不少”《汗不值錢血值錢》,《大公晚報》,1947年8月28日,第2版。。

相比于醫院組織和非營利性團體,輸血公司是一種更加“簡便靈活”的組織形式。這種營生是一種不需本錢的買賣。其組織機構也非常簡單,所謂公司,既沒有公司組織,也沒有公司形式,更沒有招牌。輸血公司的“老板”往往選一處地方作辦事處,通常是一間陰暗的亭子間,或是一個狹窄的后樓,用一個電話機(甚至電話也是轉借而來),“公司”的規模如此而已⑥"丁易:《輸血公司和賣血的人》,《亦報》,1950年7月19日,第1版。。輸血公司預先將想要賣血的人招集而來,先行登記,將姓名、性別、年齡、地址一一記出,隨后再將血型以及能供應的數量一一驗畢,記錄下來。再與輸血人訂下一個價錢,諸事完畢之后,輸血人歸家等待,有需要時,他們便會打電話或著人叫輸血人不黨:《輸血黨》,《東方日報》,1949年3月4日,第2版。。這種低成本的操作使它們更容易建立和運營。

按照當時通用的“行規”,輸血公司每介紹一筆生意,便向輸血者抽取三成的傭金。這些公司迅速搶占了血源供給的主導地位,建立了與醫院的合作關系,一定程度上緩解了臨床輸血的需求。例如,公濟醫院是誠廣和輸血公司的主顧,仁濟醫院則是隆記、合眾、協和、陳廣和等四家輸血公司的主顧。中山醫院則涉及太和、高興新、合興記、新生、協興、平民等七家輸血公司,其他如紅十字會醫院、鐵路醫院、市立第二醫院等大都與前述的十多家輸血公司有著合作關系⑥。這樣的合作受益雙方,增進了輸血公司的生存空間。一直到中華人民共和國成立以后,它還持續存在《上海市衛生局關于胡凌云、孫阿其、沈近義所提取締營業性輸血公司提案的處理意見》(1952年),上海市檔案館藏,檔號:L1-1-26-55。。

二"商業主義下的困境與社會反應

民國時期的日常醫療中,有償和無償供血都應用于臨床輸血,但以有償為主。如1949年協和醫院的報告指出,輸血的血液幾乎全部來自專業獻血者,而患者的朋友和親屬只貢獻了15%陸威盛、范濤、何月麗:“北京協和醫院血庫輸血服務”(W.S.Lu,T.Fan and Y.L.Howe,“The Stored Blood Transfusion Service of the Peking Union Medical College Hospital”,《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第67卷第10期(1949年10月),第555頁。。這一趨勢雖然在一定程度上緩解了血源短缺問題,但在商業主義影響下,輸血行業面臨諸多困境,如輸血者群體的不穩定性及其引發的安全隱患,血液供應鏈中各環節存在的失范行為。而面對血液貿易,社會各界展開了相關討論和反思。

1.不穩定的“人”:血液質量與安全風險

有償輸血者的參與簡化了輸血程序,使其更高效和流暢。因為他們經驗豐富,參與過多次輸血,對整個過程、醫生的需求和醫學指令有更深刻的理解。此外,有償輸血者與輸血機構之間形成了直接的利益關系,這種關系可能激發輸血者更積極主動地配合醫生的治療計劃,有助于減少情緒化因素,使得輸血者更專注于合作完成治療。

向輸血者提供報酬的事實讓輸血者身份的構成更加復雜且充滿風險。這一實踐傾向吸引貧困人群,甚至“十分之九”是失業的青年魚躍:《人生兩大要素“錢”與“血”,失業朋友賣血也可賺錢,上海人稱錢叫做血,外國人賣血視為平常事,中國人輸血當作大事件》,《社會日報》,1936年2月14日,第4版。。理想的輸血者應當是一個遵守紀律且有奉獻精神的人,過著健康有序的生活,特別要避免感染性病(檢測無法立即確定)。然而,實際情況卻展示了一個復雜的輸血者群體,其中可能包括一些不健康的個體,如酗酒者、鴉片吸食者、傳染病感染者等,他們會謊報自己的風險狀況和血液受到污染的可能性。對于醫生來說,輸血的日常實踐是復雜的,在任何一個環節出現錯誤,都可能帶來嚴重的后果。協和醫院內科學教授斯乃博(Isidore Snapper)認為,盡管當時輸血已經在西方廣泛應用,但在協和的實踐仍然是一個問題。因為大多數輸血者都是窮人,毫無例外都有營養不良問題,健康狀況很差。其他血源來自想盡快獲取現金的癮君子,而他們的血液中經常有梅毒螺旋體、瘧原蟲或回歸熱螺旋體約翰·齊默爾曼·鮑爾斯著,吳東、蔣育紅等譯:《中國宮殿里的西方醫學》,北京:中國協和醫科大學出版社2014年版,第195頁。。因此,由于潛在輸血者群體的特性,應征者的通過率較低。1936年的登報征求輸血者的案例突顯了招募的困難:“應征者人數達十余人之多,惟上項應征者經該行委托海格路紅十字會醫院檢驗體格,結果僅五人及格。”《大陸行征求輸血十余人僅一人合格》,《香港華字日報》,1936年9月22日,第3版。這暗示了在金錢激勵的背景下,招募健康且合格的輸血者是一個具有挑戰性的任務。

有償輸血者群體復雜多樣,既有將輸血當副業的臨時工,如協和醫院有償輸血者大多是本院強壯的工友和附近的車夫張雪巖、劉齡九:《田家醫藥指南》(上冊),上海:田家社1942年版,第101頁。;也有長期依靠輸血維生的“職業輸血者”,后者中甚至出現“輸血家庭”,即夫妻兩人都為“賣血出身”。在協和醫院的報告中,輸血者的體重增加是一個顯著特點。這也可能是因為他們獲得了相對較多的報酬,使他們能夠吃到更多更好的食物,有更多的時間休息克勞德·李、約瑟夫·潘:“165個案例的188次輸血分析”(Claude M.Lee and Josephs.Pan,“Blood Transfusion a Review of 188 Transfusions in 165 Cases”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第62卷第4期(1944年12月),第354頁。。也有一些情況:“但其中也有少數,賣了血后,得了錢任性揮霍,甚至有染了不良嗜好,而恣意摧殘身體。”⑨"丁易:《輸血公司和賣血的人(中)》,《亦報》,1950年7月20日,第1版。還有的輸血者缺乏休息和健康管理,如車夫“常是輸血剛畢,就拉起車子拔腿飛奔了,這是會很快地影響他的健康的,實際更是喪失輸血的意義”菲子:《關于輸血》,西安《正報》,1944年7月12日,第4版。。幾乎沒有人能通過賣血徹底改變階層,僅僅是“混口飯吃”的“職業”丁易:《輸血公司和賣血的人(下)》,《亦報》,1950年7月22日,第1版。。

從性別比例上來看,由于生理和心理上的差異,男性更容易成為輸血者。根據協和醫院1932年對174位常備的輸血者統計數據,男性和女性的比例為9∶1褚忠岳、王淑賢:“中國獻血者獲取系統及1265例血型分布和梅毒發生率分析研究”(Chung-yue Chue and Shu-hsien Wang,“A System for Obtaining Chinese Blood Donors:An Analytical Study of 1265 Cases with Special Reference to the Incidence of Blood Groups and of Syphilis”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第46卷第1期(1932年1月),第35頁。。從生理層面來看,男性的血管更大、更容易獲取,以及皮下脂肪量更少,降低了對醫生的技術要求。從心理層面來看,女性輸血者可能更容易體驗到手術室中的緊張情緒。

整體而言,參與有償輸血的群體普遍面臨經濟壓力,才選擇這種高風險的生存手段。由于缺乏統一的輸血者檔案系統,這些輸血者尤其是職業性質的人往往并不固定在一家醫院或輸血機構,而輾轉于多家機構登記賣血。甚至在已經喪失了賣血資格的貧血狀態下仍然輸血,嚴重損害了輸血者的健康⑨。與其說有償輸血是一種選擇,更準確地說,它是在有限選擇條件下的生計手段。

在追求經濟利益的情境下,公共健康無疑有時會因急于使個人利潤最大化而受到損害,因而在缺乏萬無一失的篩查技術的情況下,了解輸血者潛在的血液健康狀況變得至關重要,以確保輸血過程不會對受血者造成健康威脅。由輸血傳染的疾病有敗血癥、麻疹、黑熱病、哮喘等,但最值得注意的是梅毒和瘧疾。

北平協和醫院的細菌學教授褚葆真曾對來院1133名報名輸血的人進行梅毒測試,凡血清反應中,無論其為瓦氏或坎氏反應,有一為陽性者,即認為有梅毒血清,而北平地區陽性梅毒例計占27%。這些報名的人中,大多是貧民階層,以勞役工人及人力車夫為多,這類人經濟條件較差時,不能享受適當娛樂,當其經濟稍佳時,“非尋酒博,即便征逐最下等之妓寮”褚葆真:《關于輸血者之研究》,《中華醫學雜志》第17期第6卷,1931年12月,第555頁。。于是貧民受傳染的人較其他階級更為劇烈。這樣的情況非北平地區獨有,在1930—1934年南京中央醫院的年刊所統計的每年血液檢測中,坎氏和瓦氏反應的情況,檢測對象涵蓋了前來就診的患者和有償輸血者。結果顯示,坎氏和瓦氏的陽性百分率分別在217%~302%和145%~238%之間根據《中央醫院年報》[中國第二歷史檔案館藏,檔號:648(4)-411]1930—1934年各年檢驗科報告統計整理而成。,這一現象揭示了當時就診和輸血群體中梅毒感染的普遍性,同時凸顯了對該群體實施更嚴格篩查的迫切需求。

相對于梅毒,確定輸血者是否感染瘧疾更為困難趙慰先、金錦仁:《瘧疾及其預防》,南京:正中書局1936年版,第33頁。。因為醫院很難獲得這些輸血者瘧疾感染歷史的真實記錄,部分輸血者可能會為了金錢需求而隱瞞或誤報健康史,增加瘧疾等傳染病的風險。從技術角度來說,輸血者感染慢性瘧疾則很難防范。除了脾臟腫大會讓人懷疑可能存在瘧疾外,即使反復進行血液涂片檢查,也未必能發現寄生蟲的存在褚忠岳、王淑賢:“中國獻血者獲取系統及1265例血型分布和梅毒發生率分析研究”(Chung-yue Chue and Shu-hsien Wang,“A System for Obtaining Chinese Blood Donors:An Analytical Study of 1265 Cases with Special Reference to the Incidence of Blood Groups and of Syphilis”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第46卷第1期(1932年1月),第35頁。。1936年北平協和醫院的報告中顯示,1925至1935年間共計3700例的輸血中,有54例輸血之后發生間日瘧,比例占到了15%姚永政:《人體寄生蟲學教范》,北京:中華醫學會出版委員會1944年版,第176頁。。蘇州博習醫院的457次輸血中,瘧疾發生概率為261%J.C.瑟爾曼:“瘧疾通過輸血傳播”(J.C.Thoroughman,“Malaria Transmission by Blood Transfusion”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第58卷第6期(1940年12月),第684頁。,1946年南京中央醫院的數據統計輸血感染瘧疾概率為185%,1943—1946年上海紅十字會第一醫院為85%黃家駟、黃漢興:《輸血瘧疾之預防》,《上海醫事周刊》第13卷第24期,1947年12月16日,第5頁。。

總之,金錢的激勵使得參與有償輸血的人群中出現了一定比例的社會邊緣人群。這類人群的健康水平參差不齊,增加了輸血傳染疾病的風險。同時,為謀生計,部分輸血者也可能忽視自身健康狀況,影響血液質量。除了輸血者本身固有的風險外,參與輸血供應鏈的醫院和中介機構也應當引起足夠的重視。

2.血液供應鏈:輸血機構的失范與亂象

自由市場的崛起催生了以牟利為導向的輸血公司,這些中介機構通過商業模式進行血液交易。理論上,血液資源的調度應受醫學專業規范的市場機制約束,以更好地服務專業需求,而非成為無序經營的私營商品。然而,民國時期醫學領域未能通過法規規范輸血機構的商業化運作。

首先,在血液供應鏈中,醫院和輸血中介機構占據主導地位,然而,卻有部分輸血公司將血液當作商品進行投機炒作,對醫療倫理構成了嚴重威脅。輸血者在供血流程中通常處于弱勢地位,缺乏足夠的議價權。輸血公司已經從輸血者身上抽取了約三成的傭金,而在1947年全國物價飆升的背景下,某些輸血公司利用對血源的控制優勢哄抬血價,達到了駭人聽聞的地步。據統計,每100CC血液的價值本應約為法幣25萬元,某些公司卻將價格炒至200萬~300萬元,手術費用更是高達400~500萬元《醫生有割股之心廉價為病人輸血》,《新聞報》,1947年10月20日,第4版。。這種不合理的價格制定實際上是輸血公司通過壟斷信息和資源,對需求進行無理索價,擾亂了血液供應的正常秩序,同時對貧困輸血者的權益造成了重大損害。輸血公司的行為將本應承載人道主義價值的血液資源置于經濟計算的軌道,將血液這一原本象征生命、慈悲與互助要素的生命體液,變成了牟利的身體產品,反映了自由市場無法有效規范醫療資源配置與利用的事實。

其次,個別經營不善的醫院與輸血公司建立聯盟,將經濟利益置于患者安全和醫療規范之上。因為如此,醫院工作人員便可將已經被抽走三成的輸血者傭金中再分得一杯羹,如果涉及報紙,廣告的招募,“刊物和報館的編輯”也可通過這一環節得到補償尤夷:《我是職業輸血人》,《申報》,1941年8月5日,第11版。。在這條輸血經濟鏈上,輸血者權益被置于最末位置,是最為脆弱的一環。這些醫院拒絕與中華醫學會等公信力強、檢驗規范的機構合作而選擇與輸血公司維持聯系“新業務出現:奸商進入獻血市場”(“New Business Arises:Profiteers Entering Blood Donation Mart”),《大陸報》(The China Press),1947—08—22。。盡管輸血公司的檢驗標準參差不齊,感染風險難以排除,但其收費水平卻與信譽優良的供血機構相當。這加劇了醫療資源的失衡流動,不僅喪失了對患者基本權益的關照,也將醫療環境變成了商業利益的角逐場。

再者,醫院或輸血公司為了經濟利益,可能放寬對輸血者的篩查力度,進而增加了疾病感染的風險。部分醫院由于地域條件、資源限制或信息不對稱,可能選擇采用較為寬松的檢查標準,未能全面篩查輸血者的健康狀況。有的醫師僅依賴過去的檢驗憑證詢問,而未再次在輸血前進行全面檢測方吉:《輸血》,《誠報》,1948年10月23日,第3版。。這種做法雖然能夠降低成本,但無法完全保證輸血的安全性。輸血公司本身并不具備檢驗資格,對輸血者的血液檢查和定期體檢要求較低。這將導致醫學行業信譽的下降,因為與未經驗證的輸血公司合作可能引發輸血感染,損及醫院聲譽。而資本性質的解決方法,是由輸血公司承擔賠償檢驗費用《賣了勞力再賣血,上海輸血有公司》,《新聞報》,1947年8月27日,第4版。。更為嚴重的是,一些輸血公司甚至涉嫌幫助輸血者偽造證件,濫竽充數,直接威脅了患者的生命安全。1948年,鎮江人戴國華創辦健康輸血服務社,邱孝林因貧困賣血。因每位輸血者需支付15萬元化驗費,戴等偽造了中華醫藥化驗所血型證明。1947年11月13日,邱孝林因偽造被仁濟醫院發現,戴等被提起偽造文書罪。審理中,法院因認為戴等人是因生計壓力,而寬判三月緩刑兩年《血中之淚,家貧賣血偽造證書,法官憐憫判罪緩刑》,《新聞報》,1948年3月10日,第4版。。該案一方面反映了貧困者參與血液交易的被動處境,另一方面也揭示了血液買賣行為在法律監管上的灰色地帶。

最后,個別輸血公司對輸血者進行無情剝削、壓榨甚至限制人身自由。1947年鎮江人管戴氏創立的輸血公司采用與市場不同的提成方式——由她隨意支配給輸血者提成,引發輸血者不滿,后者被公司雇傭的流氓監視,無法自由行動。有三名輸血者逃離并報案,上海嵩山警方逮捕了管戴氏和涉案流氓。盡管管戴氏后來被釋放,仍繼續從事輸血公司業務,甚至在1949年的報紙上有報道《上海的輸血公司》,《鐵報》,1949年1月26日,第2版。。公司負責人釋放后再次涉足該業,凸顯監管制度不健全,無法遏制商業牟利的醫療供給。

3.商品的陰影:有償輸血的倫理審視

以上問題不僅關乎醫療安全和公共衛生,更引發了人們對生命價值的思考。血液商品化在民國時期激起了廣泛的社會討論和倫理反思,這一現象觸及了醫療倫理、社會公平和法律規范等多個層面的復雜問題。

自20世紀20年代至40年代,報刊上登有諸多關于血液貿易的報道、社論等,除全面抗戰期間報道相對寥寥之外,血液貿易議題總體上受到了較多的關注,激起了輿論場域的討論。一方面,有償輸血被視為一種殘酷且有違人道的行為,引發了廣泛的倫理質疑。報道中使用“殘酷”“可憐”“罪惡”等負面詞匯來描述賣血行為,將其異化為一種不道德的交易。媒體將賣血者描繪成社會底層和邊緣人群,“賣血”成了貶義詞,來自城市的窮人、瘦削的臉龐和被剝削的階級。媒體人極盡渲染輸血前后精神與樣貌的巨大差異:“往日強健的體魄,豐滿的臉龐,炯炯的目光,現在鏡中顯出的影子,竟前后判若兩人。強健的已經變成瘦弱,豐滿的也就這么清癯,而那平素炯炯有神的眼呢?同時也給蒙罩上一層灰枯的色彩,已近似一具活尸!”尤夷:《我是職業輸血人》,《申報》,1941年8月5日,第11版。血液買賣涉及對人體組織的商品化,挑戰了傳統的身體觀念,國人浸潤于中醫文化的影響,血被認為是生命的要素,“是人身上最寶貴賴以延續生命的東西”子平:《一個上海人的生活──賣血》,《機聯會刊》第152期,1936年10月1日,第7頁。。血液的流失將會帶來精華的損耗,個人健康和活力的衰退。因而,有償輸血者冒著損傷身體的風險為了錢財而輸血是一種殘酷的行為,他們甚至在道德上都是低人一等的。時論有謂:“世上三百六十行,行行出狀元,唯有賣血這一行,卻最沒出息。”溪谷:《賣血》,《四明周報》第19期,1947年5月12日,第9頁。

另一方面,有償輸血被視為一種凸顯和加劇社會不平等的現象。賣血者多為社會底層和邊緣群體,而受血者往往是有經濟能力的富裕階層,這種“窮人”和“富人”的對比強化了人們對社會不公的感知。在醫院里,“高級之病者,往往向低級之病者購血,以補己之不足”亭玉:《記病者接血事》,《晶報》,1928年4月24日,第3版。。許多人對血液貿易采取反對和抨擊的態度,認為血液買賣即使合乎科學的邏輯,但是實在太過殘忍,殘忍在于“雖損了貧的出血者,卻好了富的病人,利害是相對的”《輸血團》,《鐵報》,1936年9月29日,第1版。。這種以窮養富的行為模式,加劇了貧富懸殊和階層對立,本質上是一種不公不義的剝削。個別醫院和輸血公司的剝削也引發了公眾的廣泛不滿,有人直言輸血公司“殺窮人,抑低其代價,這就未免太狠心了吧!”不黨:《輸血黨》,《東方日報》,1949年3月4日,第2版。與之同流合污的醫院本身應以服務為天職,豈知亦只知盡在窮人頭上刮,“慈善云何哉?”《輸血協會》,《東方日報》,1948 年 4 月 13 日,第3版。此類討論反映了當時中國社會對血液貿易隱含的社會分層和個體剝削現象的批判意識,以此角度重新審視這一醫療行為的合理性。

金錢的補償為輸血者在身體上的讓渡蒙上了一層道德的陰影,社會認知對群體身份認同產生了深遠影響。這種社會標簽不僅影響了公眾對賣血者的看法,也深刻影響了賣血者的自我認知。對于賣血者來說,賣血是一件喪失尊嚴感和自我價值感的事情,并不是一種值得夸耀的行為。1948年,《自由天地》刊物的記者曾探訪賣血團長老計,老計談到只有“窮困所迫”的人才以此營生。作為團長,老計希望人們在找他的時候,“不要提起血的事,因為人家很討厭‘賣血’的行道,但是有飯吃,龜孫子才肯干這行當呢!”《訪賣血團長“老計”》,《自由天地》第3卷第1期,1948年1月16日,第14頁。

除了社會層面的倫理討論,血液買賣的合法性也引起了執法部門和法律界的關注。1925年,北京協和醫院“前無古人”的有償輸血引起了警察廳的注意,北平警方在一次搜查行動中抓獲了兩名“賣血者”:50歲的三輪車夫王壽昌和26歲的臨時工人梁春成。據其供述,他們是因得知協和醫院收購血液而前往賣血。警察廳科長在處理此事時表示:“因貧鬻體身之血,其愚可知,其情可憫,擬告誡開釋。”《京師警察廳偵緝處呈送梁春成在協和醫院賣放人血一案卷》(1925年4月),北京市檔案館藏,檔號:J181-019-47786。科長對賣血者采取了同情理解的態度,僅予以告誡后釋放。隨后,警察廳發布公告,警示民眾賣血的健康風險,勸阻為小利而危及生命的行為《京師警察廳布告第三六號》(1925年5月17日),北京市檔案館藏,檔號:J181-019-47787。。法律界的討論在20世紀30年代逐漸深入,1936年,上海律師袁正道認為血液買賣違背道德法律,有損健康且加劇貧富差距,轉呈司法院司法行政部解釋此行為是否犯法,并請予查禁《袁正道律師請呈部解釋輸血是否犯法富者壯而貧者弱,富者生而貧者死自愿受傷無異自殺》,《申報》,1936年10月5日,第12版。。這在當時引發了輿論場上的一股風潮,支持律師一派的觀點與大眾輿論中“不顧人道”及“加深階級觀念之程度”的批評相呼應,但該風潮并未產生一個所謂的“結果”。兩年后,另一位律師從法理角度進一步論證了血液買賣的非法性,指出血液不屬于可交易的財產權范圍,違反公共秩序和善良風俗厲吾:《買賣血液之法律觀》,上海《文匯報》,1938年11月3日,第11版。。到1940年代,法律界的態度開始出現變化。李宜琛所編的《民法總則》將輸血視為一種有效的身體部分分離契約,倘不違反公序良俗,自屬有效李宜琛:《民法總則》,南京:國立編譯館1947年版,第173頁。。隨著1945年以后輸血公司的出現,有律師進一步討論了輸血公司的法律地位,肯定了輸血銀行的居間作用,但也看到潛在的不正當收益問題,提出應限制收取相稱報酬以防榨取利益思培:《輸血銀行應否取締》,《震旦法律經濟雜志》第3卷第10期,1947年10月,第139~140頁。。從警察的初步介入到后來律師們的深入探討,從最初的全面否定到后來的有條件接受,體現法律界對血液貿易法規認知的轉變,但在大眾輿論場中,批評聲音仍然占據主導地位。

與社會主流輿論形成對比的是,受血者群體表現出更復雜的心理,而醫學界人士則積極為輸血的必要性和合理性進行辯護。一些受血者表達了對賣血者的深深感激之情,同時憐憫輸血者的處境蘭夫:《醫院輸血記》,《吾友》第2卷第2期,1942年1月4日,第15頁。。而有些受血者只是將有償輸血者視為提供廉價血液產品的來源,認為它“比打補針來得便宜”,這種態度反映出對血液商品化現象的接受水冗:《“輸血”我見》,《申報》,1941年7月10日,第11版。。面對社會各界的質疑,醫學界人士一方面強調輸血技術在治療中的重要作用,“在醫學上已承認為無上法寶”莫季丞:《談談世界各國輸血事業及最近上海的血風潮》,《新醫藥刊》第49期,1936年12月15日,第9頁。,輸血只要沒有超過一定的限度,決計沒有妨礙輸血者的生理健康范守淵:《由愛惜血液談到“輸血”》,《民生醫藥》第20期,1936年3月,第12頁。。另一方面強調輸血的崇高倫理意義,將其定義為一種“救人”的義舉,又為血液貿易進行解釋,稱其可“救人利己”,將其合理化為一種商品行為。如西醫蔣益生言,有償的輸血者“救人于垂危之頃,大仁大義,仁義而利,三美俱備”蔣益生,《輸血解釋(上)》,《申報》,1936年11月10日,第15版。。民國名醫范守淵頗有遠見地認為,血液需要金錢代價,是在當時的社會經濟制度中的必然現象。不過,“如果到了這種經濟制度的社會變革以后,金錢制度廢止以后的時期,當然也便無此以金錢代價采取供血人的血液,來作輸血治病的現象”范守淵:《由愛惜血液談到“輸血”(續)》,《民生醫藥》第21期,1936年4月,第12頁。。這一觀點揭示了當時知識分子開始意識到至少在血液供給方面,醫療行為應當超越金錢的束縛,依靠市場機制無法有效解決問題,同時也隱含了對未來社會新的血液供給模式的期待。

三"血液供給貿易的制度、醫療實踐與社會審視

民國時期,醫院和非營利性的中介組織開始構建有償輸血者網絡,通過制定較為嚴格的檢查流程和標準,力圖保障血液安全,同時在商業化環節也制定了相應的操作規范和定價機制《北平中和醫院關于病人輸血及獻血人所付各款不得混亂規定給各科的函及收據》(1947年5月2日),北京市檔案館藏,檔號:J005-001-01423-00216。。這一做法不僅體現了對傳統醫療實踐的創新,也表明了相關機構在微觀層面設計的一套制度性安排。但在宏觀政策層面,衛生管理部門尚未出臺相應的法律法規來明確指導和監管這一領域。因而當執法部門曾試圖管理血液交易的失序時,但由于相關法規的空白而難以實施有效制裁,最終無疾而終。1947年,上海嵩山警察分局破獲了協記、高興新、協和、上海和隆記等五個輸血服務社,逮捕了九名輸血公司的“介紹人”,其中包括四名女性。然而警局在此案中陷入困境,因為當時法律并沒有明文規定這些行為屬于何種罪行。由于缺少可依據的法規,這些輸血中介人最終當場釋放友:《輸血服務社》,《現代婦女》第10卷第1期,1947年10月1日,第3頁。。一位記者曾探訪負責此案的警局刑事孫處長,孫處長表示:“自愿輸血,不能算是違法,因為要經過醫生檢查體格,輸血不能過份影響他的身體,在外國,這情形也有的是。”《本市發現輸血掮客》,《立報》,1947年9月28日,第3版。1948年,上海市衛生局似乎也意識到了輸血公司需要加強管理的問題,希望通過制定相關管理辦法來規范這一領域《上海市衛生局關于本市輸血公司組織殊不合法應同該會加以管理仰具辦法呈核的訓令》(1948年11月16日),上海市檔案館藏,檔號:Q400-1-2637-19。。但這一舉措很可能只停留在紙面上,最終并未真正落實執行。

如此看來,監管與法規的缺位使市場邏輯主宰了血液供給,使得血液交易在多數情況下處于無序狀態。這種制度層面的缺陷不僅加劇了市場的混亂,還削弱了醫療倫理的約束力,使得經濟利益成為驅動血液供給的主導因素。一方面,不可否認,血液供給被快速引入商品化運作軌道,無疑極大促進了臨床輸血事業的發展。然而,追求經濟利益的行為擠占了醫療倫理,造成了許多負面結果,包括醫療秩序與公平的損害、感染風險的上升、輸血者經濟上和身體上的雙重壓榨等一系列問題。另一方面,這種將身體產品視為商品的做法,在一定程度上忽視了血液的人道主義價值,也帶來了道德風險。有償供血背后所蘊含的價值意蘊是生命體液的商品化問題。血液作為人體內在組成部分,本質上具有生命屬性。血液供給過程中的商品化運作,將不可替代的生命標志物置于市場機制中,這種供需關系的建立,實際上也忽視了血液供給的公益屬性與普惠性。必須指出的是,民國時期血液供應工作盡管在北平、上海等地有所開展,但整體上仍難以在全國范圍內實現規模化和制度化運作,主要集中于個別大城市的實踐探索。中華醫學會作為民國時期規模最大的醫學團體,在國家醫療衛生體系建設不健全的背景下發揮了重要作用,對醫療體制建設影響深遠劉遠明:《中華醫學會與民國時期的醫療衛生體制化》,《貴州社會科學》2007年第6期,第168頁。。憑借這樣的資源優勢,中華醫學會所創辦的輸血服務團能夠在上海聯絡各地醫院開展輸血工作。北平協和醫院更是民國時期首屈一指的醫院,其醫療條件的完備更能促進供血機構的形成和發展。除了北平、上海、南京等地,輸血者的組織工作在其他城市大部分局限在個別醫院內部,較少有中間輸血機構的產生。以1934年為例,協和醫院進行了609次輸血《北平協和醫學院第二十六年度報告》(Peiping Union Medical College Hospital.Twenty-Sixth Annual Report of the Superintendant),1934年6月30日,https://collections.library.yale.edu/catalog/16932516,[發布日期不詳]/2023—11—26。,南京中央醫院的外科進行了162次《中央醫院年報民國二十三年》,《民國時期醫藥衛生文獻集成》第37冊,上海:上海科學技術文獻出版社2019年版,第174頁。,而其他醫院的次數則相對較少:蘇州福音醫院26次《蘇州福音醫院年報》(The Elizabeth Blake Hospital,American Presbyterian Mission-South Soochow-China Report),1934年,https://digital.history.pcusa.org/islandora/object/islandora:90767#page/1/mode/1up,[發布日期不詳]/2023—11—30。,無錫普仁醫院26次克勞德·李、約瑟夫·潘:“165個案例的188次輸血分析”(Claude M.Lee and Josephs.Pan,“Blood Transfusion a Review of 188 Transfusions in 165 Cases”),《中華醫學雜志》(Chinese Medical Journal)第62卷第4期(1944年12月),第353頁。,廣州博濟醫院14次《博濟醫院年報》(Annual Report for the 99th Year of the Sun Yat Sen Memorial Canton Hospital),1934年7月,https://collections.library.yale.edu/catalog/11518822,[發布日期不詳]/2023—12—05。。廣州博濟醫院1935年的22次輸血有13次來自外國交換生團體《博濟醫院年報》(Annual Report for the 100th Year of the Sun Yat Sen Memorial Canton Hospital),1935年7月,https://collections.library.yale.edu/catalog/11518902,[發布日期不詳]/2023—12—05。,真正專業化的輸血組織還沒有形成,連廣州尚且如此,其他二三線及邊遠城市的輸血情況可能更加落后。

醫療倫理與商業邏輯之間的矛盾也引發了社會層面的復雜互動。研究西醫在華傳播的學術成果,“我們會發現一個共同特點:大都立足于‘傳入’與‘接受’相互對應的層面,即西方醫學進入中國,在本土傳播、學科建立和制度創建的歷程,本土和中醫界由此產生的回應”高晞:《衛生之道與衛生政治化——20世紀中國西醫體系的確立與演變(1900—1949)》,《史林》2014年第5期,第92頁。。但這種研究視角并不意味著將西方醫學技術視為先進,而將中國視為落后的被動接受者,也并非暗示傳統價值觀念是落后的,阻礙了新的科學技術的接受。事實上,在輸血的個案當中,展現了中國在吸收西方技術的同時,對其衍生的社會實踐——血液貿易進行了獨立的倫理思考和批判性審視。美國的斯科特·卡尼(Scott Carney)在《人體交易》中,論及血液貿易的歷史狀況,寫道:“當時,血液的供應可救人性命,很少人會為了供應鏈的道德與否感到困擾。直到一九七〇年,情況才有了變化。”斯科特·卡尼著,姚怡平譯:《人體交易》,上海:上海譯文出版社2022年版,第7頁。而百年前的國人對此問題已展開了質疑和反思,這種現象說明,在吸收西方先進技術的同時,傳統文化所蘊含的價值觀為中國現代化進程注入了獨特的審慎思維和人文關懷。這種“現代性”并非是追隨西方的復制品,而是源于對生命價值和社會公平的本能關切。恰恰是這種關切使得原本旨在救死扶傷的供血在社會討論中承載著諸多的負面意涵。

而卡尼所提及的“變化”是1970年,蒂特馬斯(Richard Titmuss)所撰寫的《禮物關系:從人血到社會政策》(The Gift Relationship)。在書中他主要討論議題是,血液應該是作為禮物無償捐獻還是商品有償買賣?他通過對英國(無償)、美國(有償無償并存)等國的供血制度進行對比后,主張一種匿名、自愿、無償的獻血系統,而不是基于給輸血者的付費。一方面,蒂特馬斯認為賣血者多來自社會底層,存在營養不良、酗酒吸毒等問題,其血液質量無法保證,且具有不平衡分配性質。另一方面,金錢的價值不能與社會中利他主義精神的存在與否掛鉤。自愿獻血的人是在“參與創造超越自愛的更大的善”。為了“愛”自己,捐贈者“認識到需要”愛“陌生人”,所有這些都與“自由市場”的運作背道而馳理查德·蒂特馬斯:《禮物關系:從人血到社會政策》(Richard Titmuss,The Gift Relationship:From Human Blood to Social Policy),倫敦:倫敦政治經濟學院出版社1997年版。。就如同民國時期西醫試圖以“救人利己”的論調紓解這一矛盾卻在現實中很快被血液交易赤裸裸的商業邏輯所撕裂。而經濟利益將打敗生命贈予,成為衡量是否獻血的單一維度。對血液金錢的補償會讓輸血者產生道德困境,剝奪了其他想要因“利他精神”而進入“血液捐贈”的禮物關系的自由。這種理念后來被世界衛生組織(WHO)接受,成為全球主流的血液供給理念。而蒂特馬斯也預言如果繼續有償供血模式,不僅會造成嚴重的流行病,而且會大大損傷人類的利他主義奉獻精神。20世紀90年代,我國爆發大規模因賣血引發的艾滋村問題,印證了蒂特馬斯的預言景軍:《鐵默斯預言:人血買賣與艾滋病的孿生關系》,《開放時代》2006年第6期,第73頁。。

當下我國自1998年正式推行的無償獻血制度標志著我國血液供應體系發生了質的轉變,這一轉變不僅僅是簡單的制度演變,更是一場涉及法律、社會意識和醫療實踐等多個層面的綜合變革。從歷史的視角看,不僅有利于從根本上減少商業操作對醫療倫理與公共利益的侵蝕,重新界定了醫療商品化的邊界,同時推動了血液采集與使用流程的規范化,極大提升了臨床輸血的安全性。更為重要的是,這一制度超越了單純的血液交易,而將其納入了人道主義的范疇,這是一種社會意識的進步。無償獻血逐漸成為彰顯社會文明程度的重要指標,體現了公共衛生政策與社會價值觀的良性互動。這種良性互動維護了醫療倫理的底線,也更好地保障了公共健康。

收稿日期"2024—03—13

作者范程琳,上海交通大學科學史與科學文化研究院博士研究生。上海,200240。

Blood as a Commodity:Blood Supply Trade and Its Social Response in Republican China

Fan Chenglin

During the Republican era of China,the introduction of blood transfusion techniques became a significant technological factor in promoting the commodification of the human body.The scale of blood supply gradually expanded from individual,temporary,and specific blood donations to paid blood donation groups organized by hospitals or intermediary institutions,thus achieving the professionalization and commercialization of blood supply.However,the development of the blood supply trade was accompanied by a series of issues.The complex and diverse groups of paid blood donors increased potential risks of blood quality and safety.Moreover,in the absence of effective supervision and clear regulations,the non-compliant operations of some hospitals and blood transfusion companies not only undermined medical order and fairness,but also resulted in blood donors suffering from both physical and economic exploitations.This approach simultaneously neglected the humanitarian value inherent in blood.The phenomenon of blood trade triggered in-depth scrutiny and discussions across various sectors of society on medical ethics,social equity,and legal norms.Analyzing and reflecting on the historical process of the blood supply trade holds significant practical implications for correctly understanding and improving contemporary blood supply systems.

Republican Era;Blood Supply;Blood Trade;Medical Ethics;Blood Transfusion Technology

【責任編校"趙廣軍】