大班數學活動: 我身上的“尺子”

設計意圖

在數學區,有個孩子嘗試用手指替代標準量具去測量實物,他的這一行動引得周圍的同伴紛紛效仿。身體測量是人類最原始的測量行為,運用自己的身體探索周圍世界,是幼兒最質樸的學習方式。大班幼兒擁有標準測量的生活經驗,實際體驗過實物測量,此時鼓勵他們使用合適的身體部位嘗試測量,可以幫助幼兒積累探索世界的基本方法,體驗身體測量的有用和有趣,反思量具的意義。

于是,我們把握契機,生成了本次數學活動“我身上的‘尺子’”,通過“情境引發興趣→遷移已有經驗→身體測量探索→拓展生活經驗→鞏固測量經驗”的環節設計,讓幼兒不受既有經驗的禁錮,充分想象、大膽嘗試,用身體去感知事物的長短、高矮、粗細,并嘗試用相應的單位來描述。

活動目標

1.嘗試用適當的身體部位替代標準量具測量,初步掌握身體測量的基本方法。

2.感知身體測量的便利,初步了解標準測量、實物測量和身體測量的差異。

3.樂意交流探索的過程和結果,體驗用身體參與測量活動的快樂。

活動準備

經驗準備:幼兒有過標準測量、實物替代測量的經驗。

物質準備:活動室平面圖,測量“任務單”,演示課件。

活動過程

一、任務驅動,激發參與測量的興趣

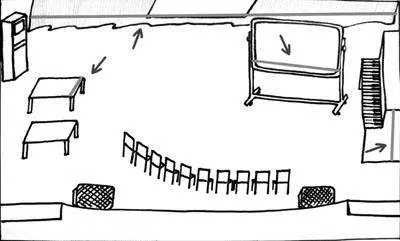

教師出示活動室平面圖,提出測量任務。

師:這是哪里?你怎么看出來的?

幼:是我們的教室。因為鋼琴、黑板、桌子的位置都一樣的。

師:我們這個活動室需要維修,工人叔叔急需測量幾個地方的尺寸,可是他們太忙了,想請我們大一班小朋友幫忙。你們愿意幫叔叔測量嗎?

師:這幾根線標注的就是叔叔交給我們的測量任務。仔細觀察,叔叔要請我們測量哪些部位呢?(如下圖)

【說明】幼兒的學習具有生活化、游戲化的特點。當挑戰就存在于自己所處的環境之中,且需要運用自身的方位知覺能力加以確認時,他們的活動興趣瞬間被激發起來。同時,“為工人叔叔幫忙”的情境設置,也為該活動賦予了特別的社會價值意義,強化了幼兒的行動意愿。

二、遷移經驗,了解測量的基本方法

1.回顧標準測量經驗。

師:原來工人叔叔要請我們測量舞臺幕布的長度、黑板的長度、鋼琴的高度、桌子的寬度。那怎么量呢?

幼:用尺子量。

教師出示卷尺、直尺圖片,并小結:尺子可以準確地量出物體的長度。

2.回顧實物替代測量的經驗。

師:可是現在這里沒有尺子,還有什么辦法來測量?

幼:可以用筆(積木、繩子等)來量。

教師根據幼兒的回答出示相應圖片,并小結:在沒有尺子的時候,繩子、棍棒等可以替代尺子來測量。

3.發現身體測量的方法。

師:現在我們的活動室里沒有繩子,小棒也不夠,我們還有沒有辦法幫工人叔叔完成測量任務呢?

幼:可以用手做尺子。

師:手做尺子怎樣測量呢?

教師請幼兒演示用手掌測量桌子的長度,并引發討論,共同梳理用手掌測量的要點。

要點1:連續測量的起點

師:為什么你要用手指放在手掌尺子一頭?

小結:因為手掌尺不夠長,需要多量幾次,所以每次量結束需要在手掌尺末端做一個記號。下一次測量就從這個記號開始,確保連續測量時首尾相連。

要點2:連續測量的結果

師:桌子有多長?12個什么長?12個誰的手掌那么長?

小結:我們要一邊量一邊數。剛才×××正好用手掌量了12次,所以桌子有12個×××的手掌這么長。只要知道他的手掌有多長,就可以算出桌子的長度了。

4.尋找身體上的其他尺子。

師:除了手掌尺,我們的身體上還有沒有其他的“尺子”呢?

幼兒交流、嘗試。

【說明】相較于實物替代測量,用身體測量的難點在于連續起點的確認。部分幼兒在享受用“身體尺”測量的方便的同時,往往會隨意移動“尺子”,導致測量結果偏離。請幼兒演示手掌測量的過程,有助于強化測量的方法,提升測量的準確性。當確認自己的身體部位可以作為“尺子”參與測量時,幼兒興奮起來,立即打開思路找出了“手指尺”“手臂尺”“腳尺”,甚至還想到了“劈叉尺”、從頭到腳的“整個身體尺”等。

三、合作測量,根據圖示完成任務

1.教師發放任務單,說明要求。

幼兒每4人一組,每組領取一張任務單。紅線標注的是這一組的測量任務,結果記錄在下面的表格里。每個人都要測一次,可以用相同的“尺子”,也可以選擇不同的“尺子”。

2.幼兒分組操作,體驗身體測量。

3.匯總結果,分享交流。

師:你們完成了什么測量任務,用了什么身體尺子?測量結果是多少呢?

4.聚焦測量中的問題展開討論,總結經驗。

(1)身體尺子怎么選?

師:你們測量幕布的時候,為什么不像他們一樣用手指尺子?

幼:幕布太長,手指尺子有點短,要測好多次,太慢了。

小結:長“尺子”適合量長長的距離,短“尺子”適合量短的距離。

(2)為什么測出來的結果不一樣?

師:你們倆都用了手掌尺子測量鋼琴的高度,為什么你測的結果是10,他卻是11呢?

幼兒對比兩只手:我的手比他的長一點。

小結:運用身體“尺子”測量時,不同的尺子測出來的數量不一樣。同樣的尺子,測量的人不同,結果也可能不同。

【說明】分組完成任務有助于幼兒之間的合作與交流,他們觀察同伴、幫忙計數和做標記的過程,也是互相學習或為同伴糾錯的過程,有效提升了測量的準確性。同時,這個過程也讓幼兒在比較、分析的過程中充分理解不同的測量任務選用不同的“尺子”,以及同樣的長度用不同“尺子”測出來的結果不一樣,從而對替代測量的特點有更為清晰的認識。

四、經驗拓展:生活中的身體測量

師:在沒有尺子的時候,身體測量可以幫助我們快速量出物體的長度,很方便。所以,它在生活中有著廣泛的運用。

教師出示常見的身體測量方式的圖片,一邊演示一邊介紹:

·拃:張開手指,大拇指和小拇指之間的距離叫“一拃”。這是我們生活中最常用的方法。

·庹:張開雙臂,兩個指尖之間的距離,適合量繩子、布的長度。如:這根繩子有“一庹”長。

·步:這種走步的方法,用來量走廊、操場、院子等比較大的地方很方便(教師演示用走大步的方式量活動室的寬度)。我的一大步大約1米,剛才我走了10步,我就知道這個教室的寬度大約是10米。

【說明】幼兒的發現與探索在前,教師聯系生活的經驗拓展在后,充分體現了幼兒主體地位和教師指導作用的高度融合。將走步測量的結果轉化為標準測量數值,幼兒可能一時難以理解,但能初步建立起一種模糊的聯系,為后續測量活動奠定認知基礎。

五、自主測量,充分體驗身體測量

師:剛才大家用身體尺子幫助工人叔叔完成了測量任務,接下來,你們想不想用靈活的身體尺子再量一量別的地方呢?

師:請你們兩人一組,先商量一下量什么,可以多選幾個,用紅色標注出來,然后用合適的身體尺子去測量,把結果記錄下來。

幼兒完成測量后,可鼓勵他們自主交流,驗證測量結果。

【說明】幼兒不受時空的限制,應用新鮮獲得的經驗去嘗試解決新的問題,在體驗探索的快樂的同時,對身體測量的便利性有了充分認識,測量的準確性也得以進一步提高。活動評價的主導由教師變成幼兒,如果因結果不同而產生爭論,進而共同驗證,那就更加精彩而有益了。

活動延伸

1.生活運用。

鼓勵幼兒用自己的身體“尺子”量量家里的沙發有多長、床有多寬、柜子有多高,還可以比一比誰的家到小公園更近。將測量記錄帶到班級交流。

2.區域探索。

(1)在閱讀區投放《動物量身高》《一寸蟲》《我家漂亮的尺子》等繪本,鼓勵幼兒在看一看、說一說的過程中增進對標準測量、實物替代測量、身體測量的興趣和認識。

(2)在數學區投放直尺、卷尺、回形針、小棒等不同測量材料,繪制不同的任務單,鼓勵幼兒自主確定測量任務,選用不同的尺子測量,對比不同“尺子”帶來的結果差異。

3.戶外探索。

提供幼兒園平面圖,鼓勵幼兒標注出自己想要測量的距離,如攀巖城堡的高度、跑道的長度等,選擇合適的“尺子”開展測量活動。

活動反思

1.關注幼兒經驗的螺旋式上升。

螺旋上升式學習法的基礎在于大量的、多場景的重復。當幼兒接觸測量的概念后,教師提供了標準測量、自然測量的探索條件和機會,引導幼兒開展身體測量的有趣嘗試,并將活動拓展到班級區域游戲、戶外游戲、家庭生活等方方面面。多形式、多場景下親身體驗、反復參與的測量活動,能夠幫助幼兒建構起關于測量工具、測量方法、測量結果及其相互關系和結果運用等方面的雖然淺表但較為直觀、互相關聯的經驗體系。

2.實現幼兒的整體性學習。

幼兒的學習是整體性的,這首先表現在領域內的整體性與融合性。本活動的關鍵經驗是測量,但教師巧用活動室布局圖,引發幼兒對方位的辨析;要求幼兒用“長、寬、高”描述自己的測量任務,對大班幼兒來說是不小的挑戰;測量過程中的計數、長度比較、圖表記錄,體現了數學領域多方面經驗的有機整合。同時,活動由“幫助工人叔叔完成測量任務”引發,為學習任務賦予積極的生活意義和社會價值,契合大班幼兒的社會認知水平;活動難點在于組建小組合作完成測量任務,又對幼兒間的協商合作提出了挑戰,因此本次活動也是生動的社會教育體驗過程。

3.關注幼兒的實證意識養成。

幼兒對身體參與的測量非常感興趣,但前期活動中總能發現部分記錄數據存在明顯誤差。我們判斷產生錯誤記錄的原因有兩個方面,一是測量方法本身存在錯誤,二是記錄表上呈現的測量方法和實際應用之間有差異,所以看上去結果存在問題。科學領域的測量存在信度和效度兩個方面的考量標準。身體測量很方便,提升了效度,但拋開信度談效度或探索興趣是無意義的。因此,本活動中教師采取減少組別的策略,讓多名幼兒參與相同的測量任務,如此他們就能通過比較了解不同“尺子”、不同的人、不同方法帶來的結果差異,對身體測量有更立體的認知,從而互相學習、互相糾錯,提高測量的信度,強化科學探索的實證意識。