幼兒科學探究活動的設計與實施

在21世紀的教育視野下,科學素養的培養成為幼兒教育不可或缺的一部分,科學探究活動作為培養這一素養的關鍵途徑,也日益受到教育者的重視。幼兒期是個體認知發展與好奇心最旺盛的階段,通過科學探究活動,幼兒能夠在探索自然現象的過程中,初步構建科學概念,激發對周圍世界的探索欲望。其中,“水的循環”作為自然界中最直觀且與人類生活密切相關的科學現象之一,成為幼兒科學教育的常見主題之一。

然而,如何針對幼兒的認知特點和學習需求,有效設計并實施“水的循環”探究活動,促進其科學思維與實踐能力的發展,是當前幼兒教育實踐中面臨的重要課題。筆者立足于這一背景,結合實證研究,試圖梳理出幼兒科學探究活動設計與實施的有效策略,探索一條符合幼兒認知規律與興趣導向的科學教育路徑。

一、幼兒科學探究活動設計實施的效果

從認知能力發展的層面看,以“水的循環”探究活動為代表的幼兒科學探究活動通過直觀的實驗和生活實例,幫助幼兒理解抽象的科學概念,如水的三態變化、自然界的水分循環等,進而形成初步的科學知識體系。同時,在親手操作和觀察水的蒸發、凝結等過程時,幼兒學會細致觀察現象,提出問題,并嘗試根據觀察結果進行簡單推理,為日后科學思維的培養奠定基礎。

從情感態度與價值觀塑造的層面看,通過參與充滿趣味性的探究活動,幼兒的好奇心得到了極大的滿足,進一步產生探索自然界的興趣。此外,了解水資源的寶貴及其循環過程后,幼兒開始認識到節約用水和保護水資源的重要性,逐漸樹立起環保意識和責任感。

從社會交往與合作能力發展的層面看,在小組合作完成實驗、制作模型或展示匯報的過程中,幼兒學會了傾聽他人意見、協商解決分歧,以及共同完成任務等社交技能。通過口頭報告或展示自己的發現,幼兒有機會練習組織語言,清晰表達思想,提高了公共演講和交流能力。

從實踐操作與創新能力提高的層面看,親手做實驗、構建模型等活動鍛煉了幼兒的手眼協調能力和實際操作技能,使理論知識與實踐操作緊密結合。在探究過程中,幼兒提出新奇想法,設計不同的實驗方案,創新思維和問題解決能力得以成長。

從運動與感知能力發展的層面看,戶外觀察、收集雨水等實踐活動增加了幼兒的戶外活動量,促進了身體健康,同時在自然環境中感知季節變化,提高了感官敏感度。此外,完成探究任務并成功展示自己的成果,讓幼兒獲得了成就感,增強了自信心,為其后續學習和生活提供了積極的心理支撐。

從家庭與學校教育聯動的層面看,邀請家長參與家庭延伸活動,不僅增進了親子關系,也讓家長了解科學教育的重要性,打造了家園共育的良好氛圍。

二、幼兒科學探究活動設計實施的實施策略

1. 情境化學習策略

利用幼兒對周圍世界的好奇心,教師可將“水的循環”概念嵌入他們熟悉的生活情境。例如,引導幼兒觀察園里的小池塘、雨后的水坑以及植物澆水后的變化,思考水是如何在自然界中移動的。設計一系列的情景劇或故事時間,如“小雨滴的旅行”,講述一滴雨水從天空落下,經過河流、土壤、植物,最終又回到大氣中的旅程,使抽象的科學概念具體化。

2. 動手操作與實驗策略

設計一系列安全且適宜幼兒年齡特點的實驗活動,讓幼兒親自動手探究“水的循環”各環節。例如,通過冰塊融化模擬蒸發與凝結過程,用透明容器模擬云的形成和降水,以及通過植物澆灌展示水的滲透和蒸騰作用。每個實驗都應配以明確的指導和目的,鼓勵幼兒預測、觀察、記錄和討論實驗結果,從而加深對水循環機制的理解。

3. 分層次探究與個性化學習

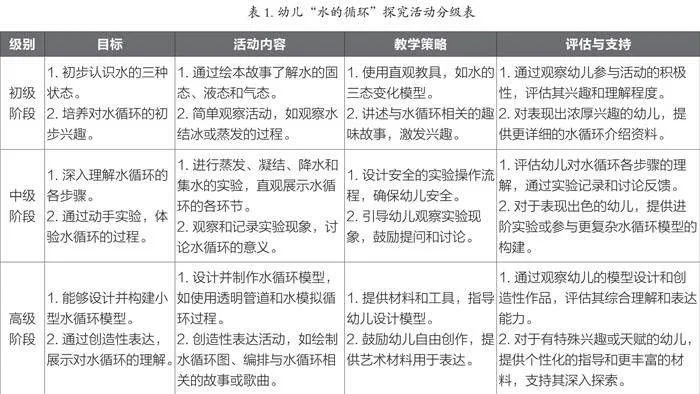

根據幼兒的認知發展水平,將“水的循環”探究活動分為不同難度級別,確保每名幼兒都能在適合自己的水平上參與和學習。例如:初級階段可以通過繪本和簡單的觀察活動引導幼兒認識水的不同狀態;中級階段則通過動手實驗深入理解水循環的各步驟;高級階段鼓勵幼兒設計自己的小型“水循環”模型或進行創造性表達(見表1)。同時,教師需細心觀察,為有特殊興趣或天賦的幼兒提供個性化的指導和材料。

4.家園共育與社區參與策略

建立家園合作機制,通過發放“家庭科學小任務卡”,鼓勵家長在家中與孩子一起完成簡單的“水的循環”相關實驗,如制作簡易的水循環模型或記錄每日天氣變化。此外,與當地社區、自然資源保護組織合作,組織“小小科學家”外出考察活動,如參觀水源地、污水處理廠等,讓幼兒在真實環境中觀察和學習,同時增強其環境保護意識。

5. 評估與反饋的持續優化策略

實施多元化評估方式,除傳統的知識測試外,重視過程性評估,如觀察幼兒在實驗中的參與度、合作能力、問題解決能力和創造力表現。建立幼兒探究檔案,記錄他們在不同探究階段的成長軌跡,同時鼓勵幼兒自我反思和同伴互評。定期組織成果展示會,讓幼兒通過展覽、演講或表演等多種形式分享學習成果,同時邀請家長和社區成員參與,形成正面反饋和鼓勵的氛圍,持續推動幼兒探究活動的優化與深入。

總之,以“水的循環”為主題的科學探究活動設計與實施策略研究,為幼兒科學教育實踐提供了可借鑒的模式與經驗,對促進幼兒全面發展、構建科學素養教育生態系統具有重要意義。未來的研究與實踐應當持續關注幼兒學習的內在需求,不斷創新教學策略,以期達到更為理想的教學效果。