基于信息技術的中學物理實驗創新

摘 要:本文以“實驗:驗證動量守恒定律”一節的教學為例,分享了筆者基于信息技術而創新設計的兩個驗證動量守恒定律的實驗,旨在展示信息技術在中學物理實驗創新方面的重要價值,啟發更多教師利用信息技術幫助學生突破學習中的難點,激發學生的學習興趣,培養學生對信息技術的應用能力。

關鍵詞:信息技術;實驗創新;位移傳感器;頻閃照相;動量守恒定律

1 引言

《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)中指出,要重視科學探究能力的培養和信息技術的應用。[1]“實驗:驗證動量守恒定律”是2019年人教版高中物理教科書(以下簡稱“新教材”)選擇性必修第一冊第一章第4節的內容,該實驗是學生必做的實驗之一。[2]《課程標準》關于本節的學業要求是“通過理論推導和實驗,理解動量定理和動量守恒定律,能用其解釋生產生活中的有關現象。”[3]教材通過“研究氣墊導軌上滑塊碰撞時的動量守恒”和“研究斜槽末端小球碰撞時的動量守恒”這兩個實驗來驗證動量守恒定律。[4]

本文從實驗創新和拓展的角度,提出三個問題。第一,如何通過對相互作用過程中的系統動量數據進行分析,說明實驗中“動量守恒”這一現象呢?第二,如何通過對兩個物體碰撞過程的時間和作用力大小的定量分析,說明碰撞時間極短,內力遠大于外力,滿足動量守恒定律的條件呢?第三,如何對生活中常見的二維碰撞現象進行探究,以培養學生應用動量守恒定律解決實際問題的能力呢?

針對上述問題,本文設計了兩個驗證動量守恒定律的改進實驗。其一,采用位移傳感器記錄兩個小車相互作用過程的時間和速度來驗證一維碰撞過程中的動量守恒定律,并根據動量定理和牛頓第二定律定量計算出碰撞過程中的內力和外力大小,進行誤差分析。其二,采用頻閃照相記錄臺球二維碰撞的位置信息,通過對頻閃照片的分析,驗證臺球在二維碰撞前、后動量守恒。

2 基于位移傳感器對“驗證動量守恒定律”實驗的改進

2.1 實驗器材

2個PASCO PS-2103A型位移傳感器、1個數據采集器、2個前端帶有魔術貼且后面粘有自制擋片的CO推車、1個1.2m 鋁制軌道、1個250g砝碼、1臺筆記本電腦、1個電子秤。

2.2 實驗原理

一個系統,在滿足動量守恒定律的條件下,不僅系統內的物體在相互作用前、后動量保持守恒,而且在整個相互作用過程中,系統的總動量也始終守恒。

因此,只要用電子秤測量小車的質量,用兩個PASCO PS-2103A型位移傳感器記錄兩輛小車碰撞過程中的速度隨時間的變化關系,就可以驗證動量守恒定律。

2.3 實驗操作

步驟一,用電子秤測量不加砝碼和加砝碼時兩輛小車的質量。

步驟二,安裝實驗裝置。首先,把軌道放置在水平桌面上,兩個位移傳感器固定在導軌兩端。然后,把兩個不加砝碼的小車放在軌道上,分別靠近左、右兩個傳感器,將傳感器連接到數據采集器,再將數據采集器連接到筆記本電腦,同時接通數據采集器電源。最后,打開PASCO軟件界面,設置采樣頻率為50Hz,橫坐標為時間,縱坐標為左、右兩車的速度,以向左為正方向。實驗裝置如圖1所示。

步驟三,單擊記錄按鈕,用手推動A車。當A車運動一段距離后和B車發生完全非彈性碰撞,導致兩車粘連并共同運動,隨后停止記錄。

步驟四,在筆記本電腦上,通過調整橫、縱坐標的縮放比例,找到碰撞過程的相關數據點,隨后點擊添加坐標工具來選取并標記六組關鍵數據。

步驟五,將選取的數據輸入Excel表格,并對比這些數據以驗證碰撞過程中系統的動量是否守恒。

步驟六,把 250g的砝碼放在A車上面,重復步驟二至步驟四。

步驟七,進行誤差分析,得出實驗結論。

2.4 實驗數據記錄

使用電子秤測量出兩個小車的質量,未加砝碼時兩個小車的質量均為267.9g,加砝碼后A車的總質量為516.2g。

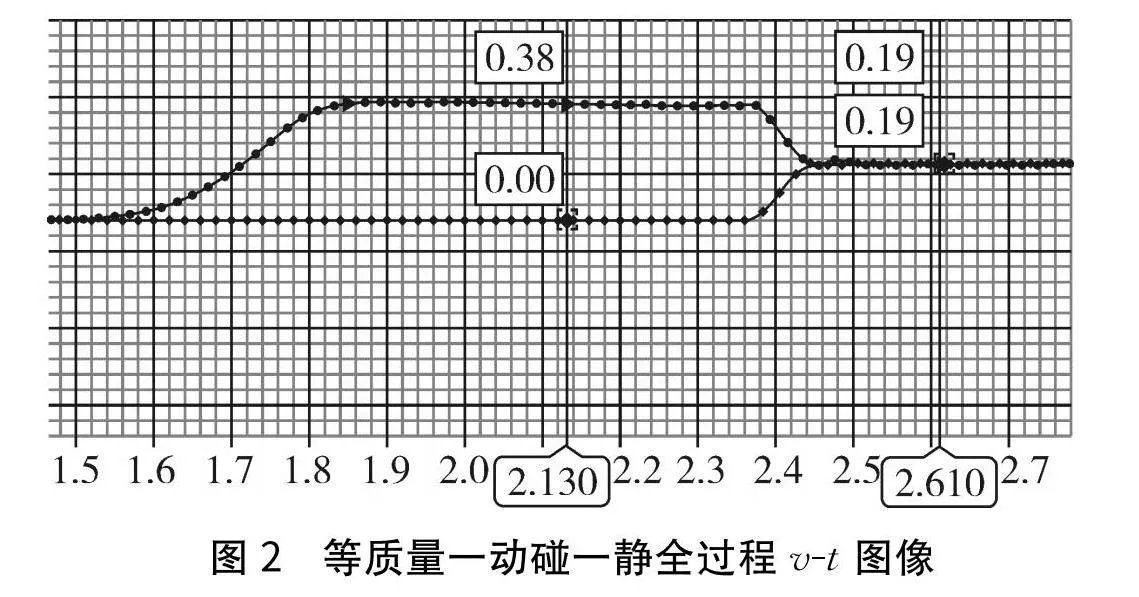

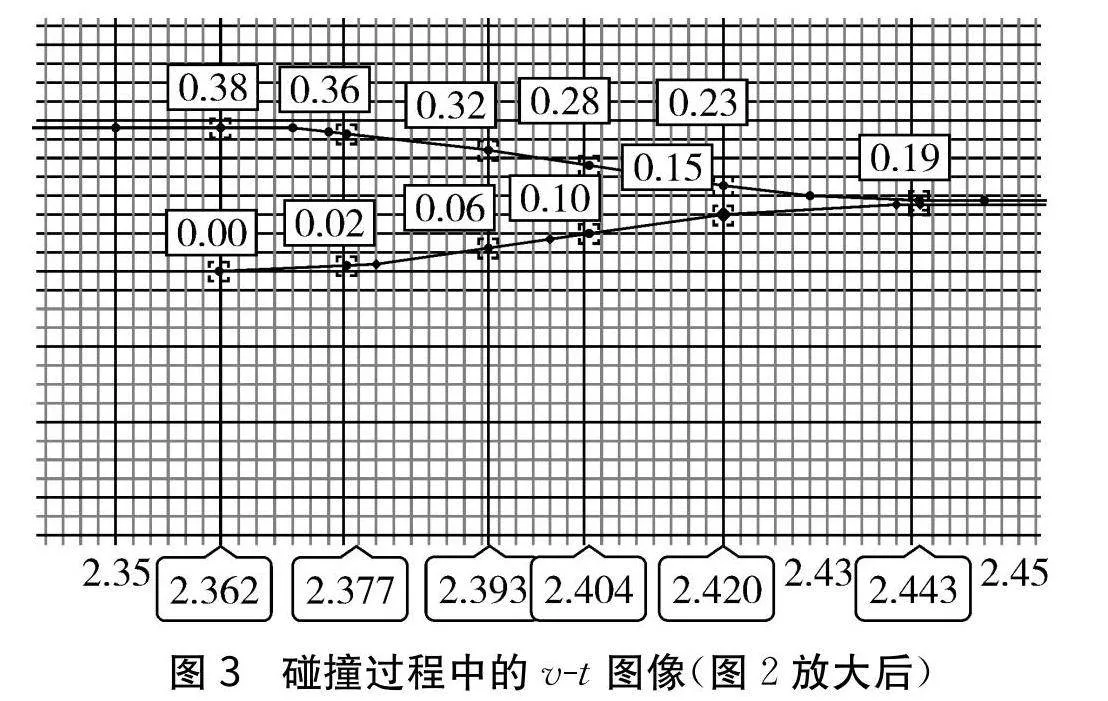

2.4.1 等質量碰撞

軟件記錄了運動的小車碰撞質量相同的靜止小車(等質量一動碰一靜),碰后兩小車粘在一起運動的實驗過程。全過程速度—時間圖像如圖2所示,經過放大后,碰撞過程中的速度—時間圖像如圖3所示,圖2、圖3的縱坐標都是速度(米/秒),橫坐標是時間(秒)。

2.4.2 不等質量碰撞

軟件記錄了帶砝碼的A車去碰撞不帶砝碼且靜止的B車,碰后兩車粘在一起運動的實驗過程。全過程的速度—時間圖像如圖4所示。

2.5 實驗數據處理和分析

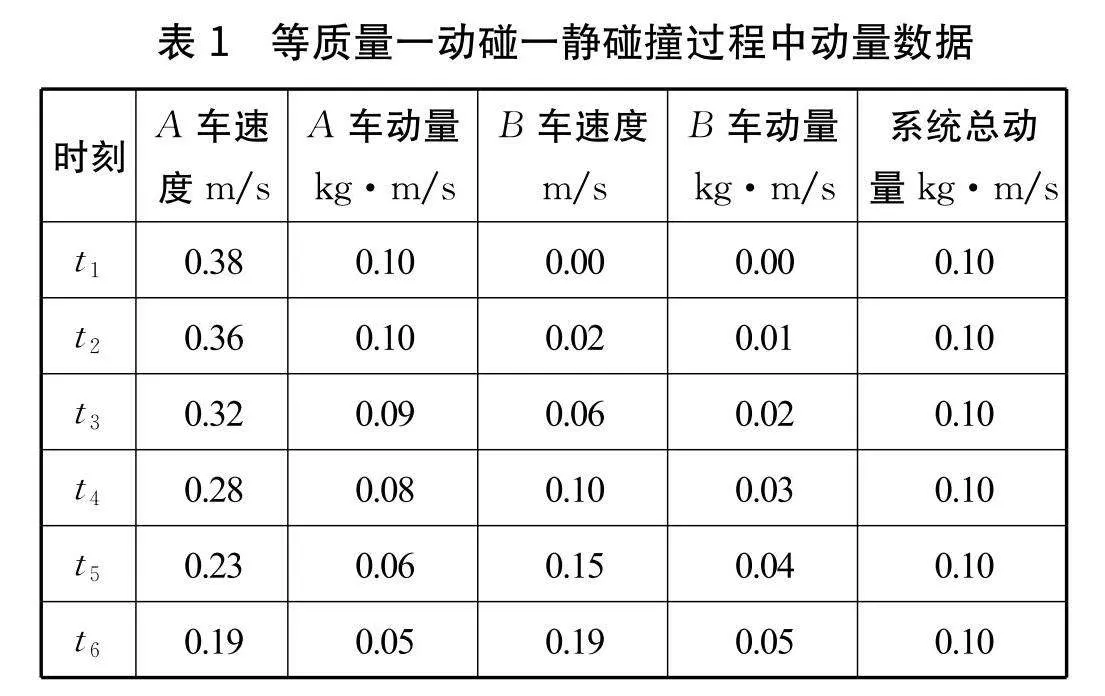

將等質量一動碰一靜的實驗數據輸入Excel表格,計算后的數據如表1所示。將不等質量一動碰一靜的實驗數據輸入Excel表格,計算后的數據如表2所示。其中,加砝碼后A車的總質量M=0.5162kg,未加砝碼時兩個小車的質量分別為m=0.2679kg。

從表1和表2可以發現,碰撞過程中系統動量一直守恒,由于速度精確度的選取只保留到小數點后兩位,導致實驗測得的系統動量變化量在誤差范圍內為0。通過多次對小車在水平軌道上運動情況的分析,得出小車與軌道間的動摩擦因數μ≈0.003,則碰撞過程中加砝碼后的A車與未加砝碼的B車組成的系統受到的滑動摩擦力f=-μ(m+M)g=-0.023 5N ,m為B車質量,M為加砝碼后的A車質量。根據圖4可以發現,碰撞過程持續的時間t=0.07s。以B車為研究對象,設它受的碰撞力(小車碰撞過程中的內力)的平均值為F,根據動量定理有Ft=mv-0,v=0.24m/s,計算出F=0.918 5N。 對比內力F和外力f ,可以發現碰撞過程中的內力平均值約為外力的39倍,內力遠大于外力,故滿足動量守恒的條件。

2.6 實驗結論

通過上面的分析可知:利用魔術貼使兩個物體碰撞并結合在一起的過程非常迅速,時間在幾十毫秒左右;碰撞的內力遠大于外力,內力大約為外力的40倍;在滿足動量守恒的條件下,系統在相互作用的過程中動量守恒。

3 基于頻閃照相技術對“驗證動量守恒定律”實驗的改進

3.1 實驗器材

神牛V860三代機頂閃光燈、尼康D5300相機、三腳架、2個直徑為2.5cm的兒童臺球(白色C球和彩色D球)、1個黑色背景布和鐵架臺的鐵棍。

3.2 實驗原理

采用頻閃照相技術記錄質量均為m的臺球在碰撞前、后的位置變化。臺球經過頻閃照片上相鄰兩個影像位置的時間t恒定,根據v=xt可知,臺球的速度v與頻閃照片上相鄰兩個影像位置間的距離x成正比。當一個運動的臺球(C球)去碰撞一個靜止的臺球(D球)時, 可以把m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′這一矢量式化簡為x1=x1′+x2′,x1表示碰撞前,碰撞球(C球)在頻閃照片上相鄰影像間的距離,x1′表示碰撞后碰撞球(C球)在頻閃照片上相鄰影像間的距離,x2′表示碰撞后,被碰球(D球)在頻閃照片上相鄰影像間的距離。如果實驗結果滿足該式,則說明二維碰撞動量守恒。

3.3 實驗操作

步驟一,把黑色背景布放在平整的地面上,然后把兩個臺球放在背景布上,并使它們之間有一定的間距。

步驟二,把閃光燈安裝在相機上,再將相機固定在三腳架上,調整三腳架使相機對準臺球,以方便拍攝。

步驟三,把相機調為手動模式,快門時間設置為1s,相機感光度(ISO)設置為500;閃光燈調為頻閃模式,頻率設置為10Hz。

步驟四,關閉燈光,拉上窗簾。一人用鐵架臺的鐵棍擊打C球,使其與D球發生碰撞;另一人同時按下快門進行拍攝。

步驟五,檢查拍攝效果,直至成功記錄到清晰的臺球碰撞過程。

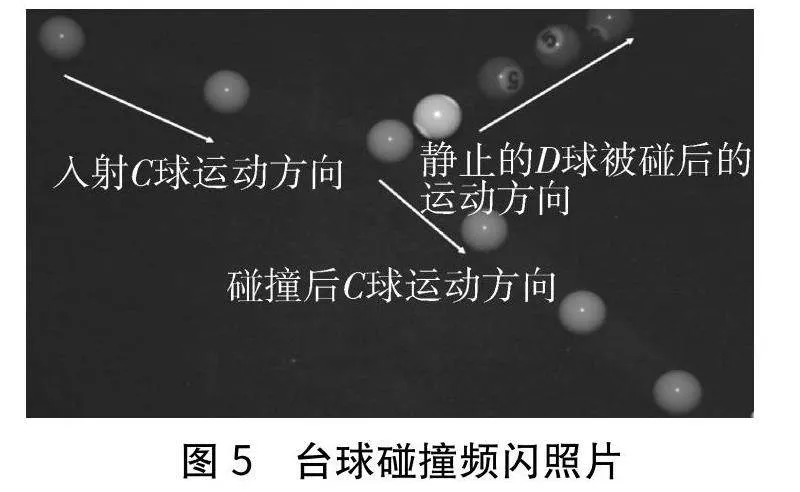

3.4 實驗現象

臺球碰撞的頻閃照片如圖5所示。把照片導入到電腦,并插入到Word中,可以清晰地發現由于背景布的影響,相鄰兩個C球影像間的距離減小,即C球的速度逐漸減小;C球與靜止的D球發生碰撞后,C球的運動方向發生變化,同時靜止的D球開始運動。基于上述分析,本文在圖中用白色的箭頭和文字標出兩個臺球的運動情況。圖5中的D球在初位置時比較亮,是因為頻閃光源發出的光多次打在其表面上,曝光比較足。

3.5 數據分析

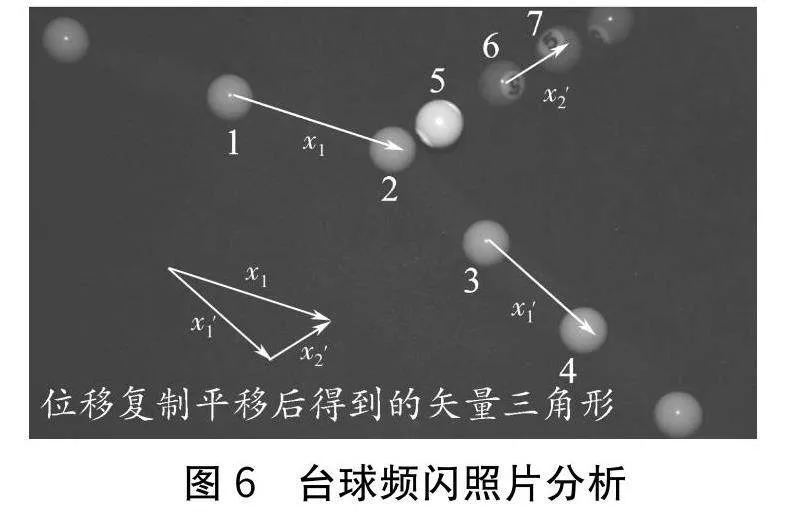

把圖片導入Word里,觀察分析圖5中兩個臺球位置的變化情況,并標記上計數點1到7,如圖6所示。

用x1、x1′、x2′分別表示臺球從記數點1到2、3到4、6到7的位移。單擊word中的“插入”,選擇“形狀”里的“直線箭頭”,連接對應的兩點,分別用來表示x1、x1′、x2′。

根據本實驗中實驗原理的表述,可以用兩個臺球位移的矢量關系式x1=x1′+x2′來驗證臺球在二維碰撞中的動量是否守恒。復制三個直線箭頭,然后通過平移的方式進行組合,觀察到它們可以組成矢量三角形(見圖7)。

根據生活經驗,臺球在碰撞前、后有速度交換的情況發生,這說明臺球之間的碰撞是彈性碰撞。

根據機械能守恒定律有

12m1v21=12m1v′12+12m2v′22 ,該式可以化簡為x21=x′12+x′22。根據勾股定理可知,x1′和x2′的方向應該相互垂直,但根據圖6中的矢量三角形可以發現它們并不垂直,利用量角器測得碰后兩臺球速度方向的角度約為73° 。

產生實驗誤差的原因可能有三個。第一個原因是臺球的常見材質為酚醛樹脂,其恢復系數e接近1,而該實驗用的是由樹脂和石粉合成的兒童臺球,恢復系數e<1;第二個原因是臺球在黑色背景布上做減速運動,圖中選擇的位移并不能精確地反映碰撞前和碰撞后的瞬時速度;第三個原因是頻閃照相頻率比較低,但碰撞時間極短,導致相機并沒有拍攝出碰撞前和碰撞后瞬間臺球在頻閃周期內的位移變化,給數據帶來了一定的誤差。

3.6 實驗結論

通過圖6可以看出,兩個臺球在碰撞前、后滿足位移的矢量關系式,因此可以證明臺球在二維運動情境下的碰撞動量守恒,且該碰撞是否是彈性碰撞與臺球的材質有關。

4 基于信息技術“實驗:驗證動量守恒定律”教學對培養學生核心素養的意義

第一,突破物理學習中的難點,加深學生對物理規律的理解和應用。教師把利用位移傳感器探究物體運動過程中速度隨時間變化的規律的方法

應用到驗證動量守恒定律的實驗中。學生能夠從實驗中清晰地觀察到兩車在碰撞前、后的速度變化情況,并基于實驗數據直接驗證碰撞過程中動量是否守恒。這樣的實驗可為學生深入理解動量守恒定律提供堅實的實驗基礎。

第二,滲透STSE理念,激發學生學習興趣。該實驗將學生感興趣的打臺球活動與頻閃照相技術巧妙結合,使學生的生活經驗、信息技術知識與物理規律融為一體。這種結合方式有利于引導學生將所學的物理規律應用到實際生活中去,不僅激發了他們的科學學習興趣,還培養了他們的探究能力和解決實際問題的能力。

第三,培養學生對信息技術的應用能力。深度融合信息技術與物理學習,可使學生在面對實際問題時能夠提出更加直接且有效的實驗方案,不再受限于傳統的實驗設備。這種融合不僅能幫助學生更好地適應信息化社會,還能促使他們主動利用信息技術及工具快速地解決物理學習中的難題以及那些用常規方法難以完成的實驗。通過這種實驗方法,學生得以將信息技術與物理學習緊密結合,從而提升學習效率與解決問題的能力。

參考文獻

[1][3]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版 2020 年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:53,24.

[2][4]人民教育出版社 課程教材研究所 物理課程教材研究開發中心.普通高中教科書 物理 選擇性必修 第一冊[M].北京:人民教育出版社,2020:16-19,17-18.