中國產業鏈重塑思考

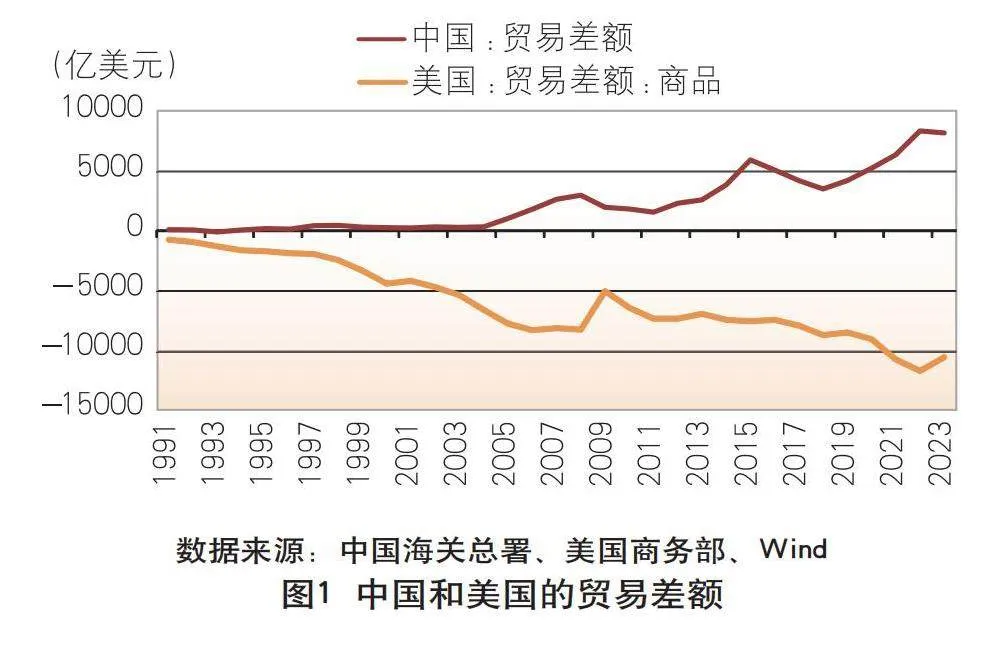

新冠疫情和俄烏沖突促使再全球化加速,許多國家和地區重新審視產業鏈安全問題,逐步從過去單純的“關稅戰”“綠色壁壘”以及其他貿易摩擦轉向進出口管制、投資審查,迫使全球產業鏈加快調整,全球產業競爭從隱性轉向顯性。中國擁有比較強的制造優勢,產業鏈體系保持正常運轉,反映在2023年中國出口的世界占比上升至14.2%,國際收支口徑的貨物貿易順差規模達到6080億美元,僅次于2022年的順差規模。考慮到全球經貿環境和地緣政治環境變化,保持這種順差優勢需要做出更多努力。2022年美國的貿易逆差為11799.41億美元,而中國的貿易順差為8379.28億美元,均創新高(見圖1)。2023年,美國國際貿易逆差為7734億美元,而中國對美貿易順差為3361億美元,占比達到43.5%。貿易失衡可能引發貿易摩擦,中國須警惕歐美發達國家借口“產能過剩”掀起新的“貿易戰”,一定要保障核心產業鏈供應鏈安全穩定。

近期國際上“產能過剩”論調甚囂塵上,其中的邏輯不難理解:一是歐美國家“去風險”和“脫鉤斷鏈”政策的新論調,意圖抹殺中國的科技競爭優勢,阻礙中國的產業升級;二是由于歐美國家在中高端產業鏈所具有的“先發優勢”逐漸消退,例如在新能源汽車、光伏產業以及芯片半導體等行業的競爭優勢不再凸顯。總的來看,中國一方面要利用好全球產業鏈重構的重要窗口期,著力推進產業升級,另一方面要通過拓展國際市場和擴大有效內需市場,進一步提高工業產能利用率。

中國不存在“產能過剩”問題

中國產業升級進程加快。近年來,中國加快實現高水平科技自立自強,積極塑造發展新動能新優勢。主

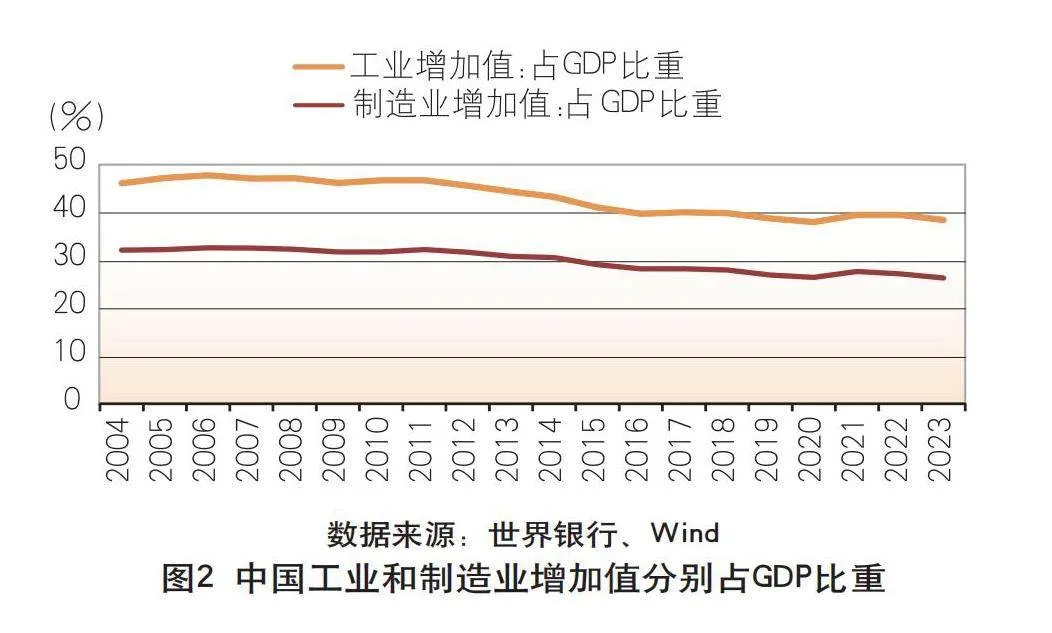

要體現在兩個維度:一是研發投入穩步提高。中國的整體研發經費從2012年的1萬億元增加到2022年的3.09萬億元,增幅超過3倍,研發投入強度提升到2.55%,其中基礎研究投入的占比上升至6.3%。大規模科研和基礎研究投入將助力實現“從0到1”的突破,破解“卡脖子”難題。二是高科技投資大幅增加。2023年中國高技術產業投資增速比全部固定資產投資高7.3個百分點,比制造業投資高3.4個百分點,戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重超過13%。當前,全球基本上形成以中國、美國、德國、日本、韓國以及印度、東南亞國家等為中心的產業鏈新格局,而中國逐步取代日本成為亞洲產業鏈的中心。世界知識產權組織(WIPO)發布的《2024年全球創新指數報告》先期報告顯示,中國擁有26個全球百強科技創新集群,連續第二年位居世界第一,超過美國(20個)和德國(8個)。中國的產業鏈比較優勢凸顯,已成為全球供應鏈中心節點之一。2015年中國發布《中國制造2025》,成為實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領,明確新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、節能與新能源汽車、電力裝備等十個重點領域。十年來,中國加快促進產業結構升級和新舊動能轉換,為產業鏈體系穩固奠定了較好的基礎。世界銀行統計,2023年中國工業增加值、制造業增加值占GDP的比重分別為38.28%、2 6 . 1 7 %,制造業增加值占全球的比重約30%(見圖2)。國際半導體設備與材料協會(SEMI)預測,2024年中國大陸半導體設備出貨金額將超過350億美元,占全球市場份額的32%,繼續保持全球領先地位。同時,中國的勞動生產率、高等教育群體及產業工人方面具備獨特競爭優勢,擁有數量龐大的工程師、高科技研發人員隊伍。目前,中國有45個國家級先進制造業集群,集群內布局建設18家國家制造業創新中心,占全部國家級創新中心數量的70%,擁有國家級技術創新載體1700 余家,其中主導的產業產值在2023年已經超過20萬億元,占GDP的比重約為50.1%。

“產能過剩”論調的背后。近期少數發達國家和部分國際機構拋出中國存在“產能過剩”問題,引發熱議,針對這一論調需要從多個維度加以駁斥。從貿易政策層面看,歐美發達國家極力推行貿易保護主義,奉行“脫鉤斷鏈”政策,加上地緣政治局勢動蕩,以及貿易和貨幣政策的不穩定性,加劇了全球產業鏈失衡,拋出、炒作“產能過剩”論調不但能制造新的全球產業鏈供應鏈失衡,還能掩飾歐美發達國家推行“脫鉤斷鏈” 所帶來的外溢風險。從實際數據來看,過去五年中國的工業產能利用率雖有小幅波動,但維持在75%左右的較高水平,成為全球產業鏈的中心節點。美國、德國、日本的工業產能利用率也基本維持在75%—78%的水平,但波動相對較大。從經濟和行業周期的維度看,新興產業早期的暫時性供大于求不能認定為產能過剩,其將隨著市場擴容而逐步走向均衡。中國在新能源、光伏等新興產業領域超前布局,競爭優勢凸顯,而且擁有超前的制造能力,未來將更好地滿足全球綠色低碳及能源轉型的巨大需求。所謂的“產能過剩”論調站不住腳。

“產能過剩”論調的背后有兩方面原因:一是歐美發達國家在新能源、光伏、鋰電池等領域的產業布局相對滯后,不再具備先發優勢。根據Goldman Sachs的報告,中國在太陽能模塊、鋰電池、電動車領域的全球市場份額分別為75%、81%、66%。歐美發達國家采取抬高關稅的措施企圖限制中國的產業升級,加劇全球供應鏈風險;二是中國進出口保持多元化,在非歐美市場的份額提升較快,特別是在“一帶一路”沿線國家的投資和出口顯著增長。2023年,中國對“一帶一路”共建國家的進出口占進出口總值的46.6%,非金融類直接投資為318億美元,同比增長22.6%。考慮到新興產業出口和投資規模擴大,未來中國將在新興產業和中高端市場占據更多國際份額。

中國產業鏈重構迎來重要窗口期

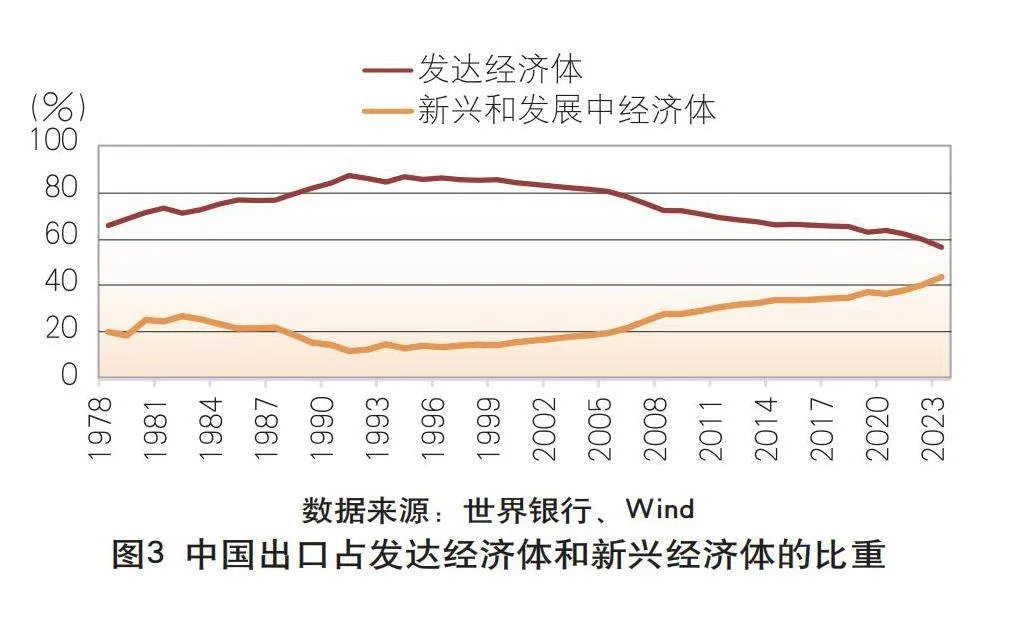

全球產業鏈重構已到關鍵節點。從時間軸來看,全球產業鏈重構對中國中高端產業影響的大小取決于沖擊的長度和強度。當前,全球產業鏈重構已到關鍵節點,不同于新冠疫情期間的“供需錯配”紅利期,歐美國家所推行的“脫鉤斷鏈”政策不但沒有趨緩的跡象,反而變本加厲,近期美國和歐盟相繼對中國電動汽車強征高額關稅,將制造新的貿易失衡。當前乃至今后一段時期,地緣政治誘發的風險或將進一步抬升,伴隨而來的將是核心產業鏈競爭的加劇,能否破解核心技術“卡脖子”問題、戰略資源供應是否穩定可靠、區域多邊貿易體系運行是否安全將是未來產業鏈重構的真正“堵點”。面對全球產業鏈重構的重要窗口期,中國需要有前瞻性安排,做好長期的戰略準備。近年來,中國加快構建“雙循環”新發展格局,推動出口市場多元化和擴大對外直接投資。數據顯示,中國出口占發達經濟體的比重從2001年的83.14%下降至2023年56.28%,同期,中國出口占新興和發展中經濟體的比重從16.52%上升至43.64%(見圖3)。

中國具有全球產業競爭的獨特優勢。隨著科技創新步伐加快,中國將繼續在全球產業鏈體系占據更多市場份額。一是經濟發展水平和產業升級的基礎更為深厚,中國的未來經濟實力仍處于上升期,盡管發展速度會有所放緩,但在體量龐大的基數效應和較穩定的中速增長支撐下,中國大規模的產業鏈升級將沿著高質量發展的主線深入實施;二是具備深厚的制造能力和工程師紅利優勢,雖然中國逐步轉向中度老齡化社會,但基于中國大專院校教育的跨越式發展,工程師紅利持續釋放。據不完全統計,目前中國的工程師數量和研發人員數量分別達到6000萬和635萬,給中國向科技密集型、資本密集型產業轉型提供堅實的人力資源基礎;三是進一步全面深化改革的動力增強。“雙循環”新發展格局的戰略設計凸顯了決策層對經濟內生性增長的高度關注,暢通國內大循環,建設全國大市場,堅定擴大內需戰略,表明決策層更加重視從內生結構尋求破題之道,既釋放超大國內市場需求潛力,同時也優化調控產能,改善行業供需狀況。

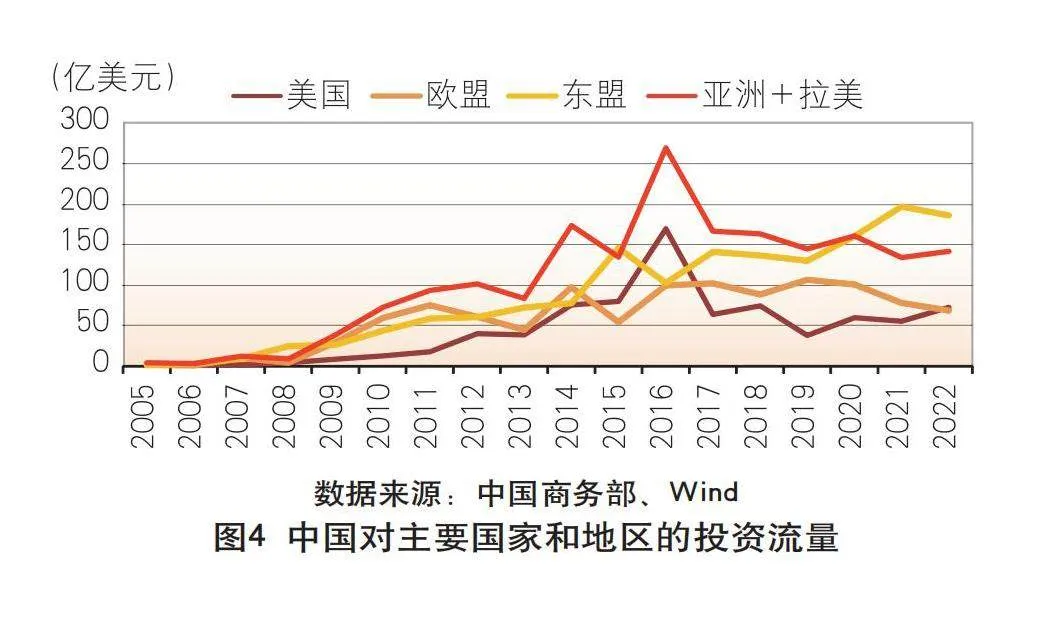

中國的產業升級亟待新的戰略突圍。根據綜合評估,美國、德國和日本等發達國家在中高端產業鏈仍具有較強競爭力和先發優勢,三國的研發強度均超過3%。美國在世界主要27個工業科技大項中有21項達世界領先水平,德國、日本在制造技術方面仍處于領先地位。中國在高精尖科技方面均需要長期的技術迭代和深厚的科研實力支撐,核心技術的攻關和關鍵領域的突破需要戰略規劃。作為追趕型的后發國家,中國未來產業升級的戰略突圍,既要充分發揮“后發優勢”,鞏固制造產能優勢,加快邁向制造強國,也要加快“補短板”,進一步推動重大科技創新攻關,提高產業鏈價值鏈的全球地位。對此,中國企業應有所準備,既要主動調整戰略布局,加大產品和服務創新研發力度,增強核心競爭力,提高產品附加值;也要放眼世界,有序推動海外布局,搶抓再全球化新機遇,搶占國際市場份額。目前來看,中國加大了對非歐美地區的投資,2012— 2022年,對“東盟+亞洲+拉美”的投資流量合計規模從162.68億美元增加至328.43億美元,而同期對“美國+歐盟”的投資合計規模則有下降(見圖4)。

中國產業鏈重構戰略的四點思考

加快構建基于自主安全的產業鏈重構戰略。黨的二十屆三中全會強調,要健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度,抓緊打造自主可控的產業鏈供應鏈,建立產業鏈供應鏈安全風險評估和應對機制。目前中國面臨的外部環境更趨于復雜和多變,迫切需要加快構建基于自主安全的產業鏈重構戰略,將產業鏈供應鏈安全置于更高的地位,與國家核心利益、金融安全、非傳統安全領域等緊密融合。同時,應從制度層面給予產業鏈體系重構更多的支持保障,既包括內部產業鏈重構的規劃、路線圖和實施進程評價,還包括外部全球產業鏈安全、政策調整和國別風險等評估,提出更具戰略性的經濟外交對策,并結合區域貿易協定、WTO改革等爭取更多話語權,維護中國企業核心利益,確保核心產業鏈供需平衡和安全可控。

加強對關鍵原材料和戰略資源的科學管理。黨的二十屆三中全會提出,要加快完善國家儲備體系,完善戰略性礦產資源探產供儲銷統籌和銜接體系。鑒于歐美發達國家加強關鍵原材料和礦產資源出口管制及投資審查,中國有必要加強對關鍵原材料和戰略資源的科學管理。一方面,按照國家戰略部署梳理關鍵原材料清單,依據戰略儲備物資管理機制加強對核心供應鏈的原材料資源的集中統一管理,對稀土、礦產以及稀有金屬資源等制定出口管制辦法,針對外部依賴性較強的原材料資源制定多元化進口渠道,減少對某些核心原材料資源的進口依賴;另一方面,利用國際規則和談判推動原材料資源定價合理化,通過更多的國際規則、國際法律等保護進口市場的競爭定價話語權,尋求聯合新興市場和發展中國家密切協作,打破歐美壟斷的原材料資源定價市場,并加快建立完善原油、鐵礦石等期貨和現貨交易市場,加強對潛力資源國的市場開發、投資及貿易合作,充分挖掘關鍵原材料資源進口的國際市場空間。

加快要素市場體制機制改革釋放創新潛能。黨的二十屆三中全會強調,要完善要素市場制度和規則,推動生產要素暢通流動、各類資源高效配置、市場潛力充分釋放。發展中高端產業鏈需要政策合力和市場資源配置,推進要素市場體制機制改革落地。為此,各產業政策部門和科研管理部門應統籌規劃,以項目制推進中高端產業鏈技術、科技應用以及配套的資源進行優化整合,結合地方產業鏈、科研創新基礎和資源等加快地方要素市場體制機制改革;在產業鏈發展制度、配套資源投入、成果轉化、市場建設等方面要提出解決方案,運用市場方式提升產業創新水平,創新市場化科技研發協同機制,促進“獨角獸”科技企業、科技初創公司以及風險投資機構等協同,建立完善產研融良性互動的資源配置機制;要以數據要素資源整合為切入口,加快生產制造業工業互聯網、云計算和大數據應用場景建設,積累豐富的數據資源,以優化產業鏈轉型路徑,使大數據成為推動產業鏈轉型升級的新動能。

進一步加大對中高端科技創新投融資的支持力度。黨的二十屆三中全會提出,構建同科技創新相適應的科技金融體制,加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持,完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。現階段關于高新科技研發和生產的投融資體系還存在一些短板,高度依賴國家資助支持的項目偏多,市場機制作用發揮得還不充分。為此,應從兩個層面入手:一方面,進一步加強對中高端科技創新產業基礎研究投入,統籌優化中央和地方各類科技創新投資基金、科研經費投資,優化科技創新投融資環境,引領中高端科技產業鏈發展,不斷提升國家先進制造業集群的產值;另一方面,發揮市場的資源配置作用,加快推進資本市場和金融市場科技創新投融資布局,完善科創板上市制度,優化科技信貸、股權投資、風險投資和科技創新結構性貨幣政策組合,擴大知識產權抵質押融資規模,引導外商直接投資、社會資本廣泛參與中高端科技創新產業投資,增強中高端產業鏈供應鏈韌勁和發展潛力。

(本文僅代表作者個人觀點,與所在單位無關)

(作者單位:上海金融與發展實驗室,

北京京能科技有限公司公司辦公室)

責任編輯:楊生恒

ysh1917@163.com