湘贛蘇區金融支持農業發展的啟示

湘贛蘇區政府通過建立農村互助合作組織、制定農業經濟政策、創建湘贛省工農銀行、實行低利借貸,有效減輕了農民負擔,激發了農民支持革命的熱情,促進了根據地農業繁榮發展,為革命勝利奠定了堅實基礎。這些實踐經驗尤其是金融支持湘贛蘇區農業發展的經驗,為當代金融如何更好地支持農業發展,實現農業產業的升級和轉型,助力鄉村全面振興提供了重要的借鑒和啟示。

湘贛蘇區成立前后的農村狀況

湘贛蘇區是土地革命戰爭時期中國共產黨創建的一塊重要的紅色根據地,它包括贛江以西、株萍路和袁水以南、粵漢鐵路以東、大余以北廣大區域,共管轄贛

西南、湘東南25個縣,面積約2.8萬平方公里,人口達100余萬,是在井岡山、贛西南、湘東南地區革命斗爭的基礎上建立和發展起來的,與閩浙贛、湘鄂贛根據地互為犄角,是中央革命根據地的重要戰略側翼和西部屏障。湘贛蘇區成立前的農村狀況湘贛蘇區成立前,當地以自給自足小農經濟為主,耕作技術十分落后,許多山區還是用人力拉犁耕地,日常消費水平極低,米一元錢可買四五十斤,茶油每元錢可買八、九斤,鹽每元七斤,普通人一元多錢就可度過一個月①。農業生產方式落后,農民收入水平低下。當時大部分地區還停留在杵臼時代,除了一些自給性的家庭副業和很少的一些小手工業外,沒有任何現代工業,寧岡的茅坪、遂川的黃坳、水井等地還是“日中為市”的逢圩方式,占農村人口70%的貧農和雇農過著饑寒交迫、牛馬不如的生活,被迫為地主做長工或打短工,有的甚至流離失所,背井離鄉。土地資源分配不均,農村剝削情況嚴重。封建土地所有制下,當地農民絕對依附于地主,65%以上的土地掌握在少數地主富農手中。毛澤東1928年在井岡山撰寫的《井岡山的斗爭》記載:“邊界土地狀況:……江西方面,遂川的土地最集中,約百分之八十是地主的。永新次之,約百分之七十是地主的。萬安、寧岡、蓮

花自耕農較多,但地主的土地仍占比較多數,約百分之六十,農民只占百分之四十。”② 土地資源分配的嚴重不均,導致農民被殘酷剝削,以安福縣為例,租額不分豐收或歉收,都按照豐年付租,地主豪紳階級憑借對土地的所有權,利用各種地租形式,對農民進行種種殘酷的剝削。

財政金融體系混亂,農民債務負擔繁重。湘贛蘇區成立前,農民除了地租還要支付高額的借貸利息和苛捐雜稅,農民以自己的田產屋宇和農具作抵押,向地主、富農借貸,利率最低25%,最高達100%。在國民黨政府統治下,當地農民背負著厘金、百貨捐、煙酒捐、薄地捐、人頭稅、牛稅等十余種苛捐雜稅,導致大量農民處在破產的邊緣。

湘贛蘇區成立后的農村狀況

湘贛蘇區建立后,蘇維埃政府實行了土地革命,開辦湘贛省工農銀行、發展信用合作社等農村互助合作組織、開設紅色圩場、出臺農業經濟政策等一系列措施,廣大農民不僅在政治上翻了身,而且分得了土地,不合理的高利貸和債務被廢除,農民經濟狀況得到改善。翻了身的廣大農民積極開荒,興修水利,提高農業生產效率,促進了蘇區農業發展和糧食生產,有力地支援了革命戰爭。以永新縣鐵鏡村為例,人均產糧從199 斤增至464斤,耕地面積增加5.67倍,糧食總產量增加超10倍。

農業生產有了極大發展。湘贛省成立后,根據地開展土地革命和分田運動。1932年1月,湘贛省蘇維埃第一次代表大會上通過了《土地問題決議案》及其附件《湘贛蘇區重新徹底分配土地條例》,至同年秋全省重新分配土地,根據地占農村人口80%以上的貧雇中農都分得了較好的田。同時,蘇維埃政府提倡改良農業,獎勵春耕生產,切實執行土地商業累進稅,鼓勵農民開墾荒地。湘贛省蘇維埃第二次代表大會通過的《土地法執行條例》規定:“荒山荒田可以生產者應盡量分給貧苦農民,獎勵其耕種,并免收二至三年的累進稅,如貧苦農民耕不完的荒田可以租給富農耕種,斟酌減少租稅,有些尚未開墾或耕不完的荒田,蘇維埃為得要發展生產而又在群眾嚴密監督之下可以租給豪紳地主家屬開墾但不能減免租稅。”由于黨和政府非常重視發展農業生產,采取了許多發展農業生產的措施,解放了農業生產力,大大激發了農民的生產熱情和革命積極性,從1931年至1933年,蘇區糧食產量連續三年獲得豐收,其它農作物也獲得了好收成,紅軍的軍糧供給得到保證,為革命戰爭的勝利奠定了可靠的物質基礎。農業生產穩步發展,為蘇區提供了源源不斷的人力物力支援。1933年至1934年,永新縣南邊村每人平均有糧800斤,除交公糧外,每人口糧650 斤,湘贛蘇區除保證全省軍民的食用外,每年還可輸出糧食10萬擔,有力支援了革命戰爭。

農村合作經濟蓬勃發展。為了解決有些農戶缺勞力、耕牛、農具的問題,湘贛省委、省蘇維埃政府組織成立了勞動互助合作社、耕牛合作社、犁田合作社、農具合作社等各種合作組織,開展互助合作運動,調劑勞力、耕牛、農具的余缺,幫助困難戶解決生產上的種種難題。除了生產合作社外,同時組織群眾集資入股成立了信用、消費、糧食、利用合作社。據統計,1932年全省蘇區建立信用合作社470多家,消費合作社471家③。社員既是股東,也是直接消費者、生產者、借貸者,除享受紅利外還享有低利借貸和低價購買的特別權利。對于參加紅軍的革命戰士及其家庭,消費合作社給予7%的價格優惠,以減輕他們的經濟負擔。合作社改善了社員生活、調節剪刀差現象、活躍了蘇區金融,在暢通城鄉商貿流通,繁榮農村經濟中發揮了重要作用,化解了根據地農業發展面臨的諸多難題,激發了根據地群眾支持革命的熱情。

農村經濟非常活躍。湘贛省蘇維埃政府為了交流物質、活躍農村經濟,在各重要村鎮開設了形式多樣的圩場,如遂川草林、吉安縣永陽、寧岡大隴、永新文竹等圩場,有的每月6次逢圩,有的每月9次逢圩,規模大的常有上千人,小的也有數百人,逢圩的人以蘇區的農民和商人為主,也有部分從白區過來的農民和商人,圩場成了赤白區商品貿易的重要場所,對根據地農業的發展起到了促進作用。同時,為了向白區輸出蘇區的糧食、木材、茶油等農副產品,從白區輸入食鹽、煤油、藥品等日常必需品,湘贛省蘇維埃政府在赤白交界處建立了交換所、采辦處、運輸站等對外貿易機構。1933 年,湘贛省成立對外貿易分局,局址設在安福洋溪。吉安、安福、茶陵、萍鄉等縣建立了對外貿易支局。1933 年10月,湘贛省委特別要求遂川、萬安、泰和、萍鄉、吉安、分宜等縣選擇適當地點設立采辦處和交換所④。通過以上舉措,蘇區的農產品大量輸出,換回了大量必需日用品,使得飽受軍閥蹂躪的根據地農村經濟得到了顯著改善,激發了根據地經濟的發展潛能。

金融支持湘贛蘇區農業生產的實踐

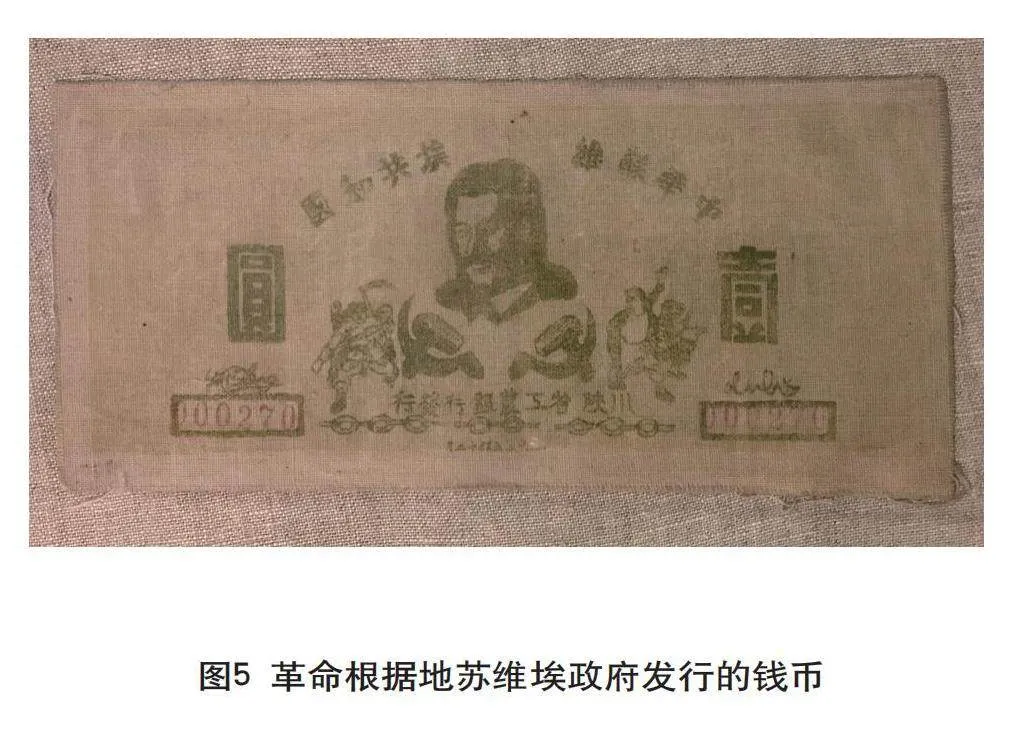

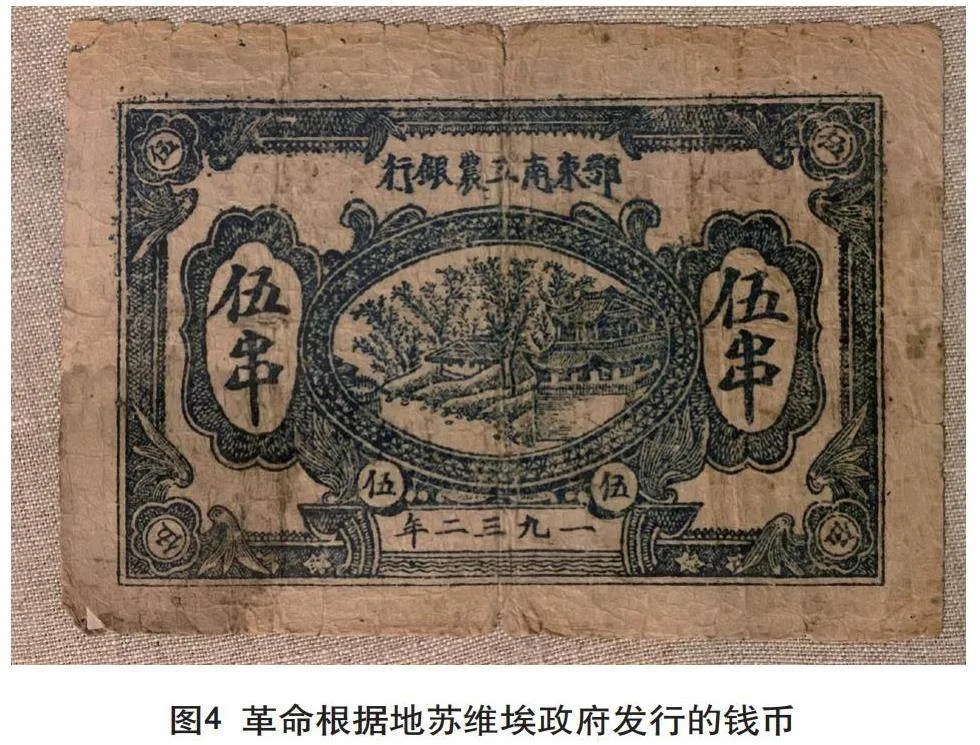

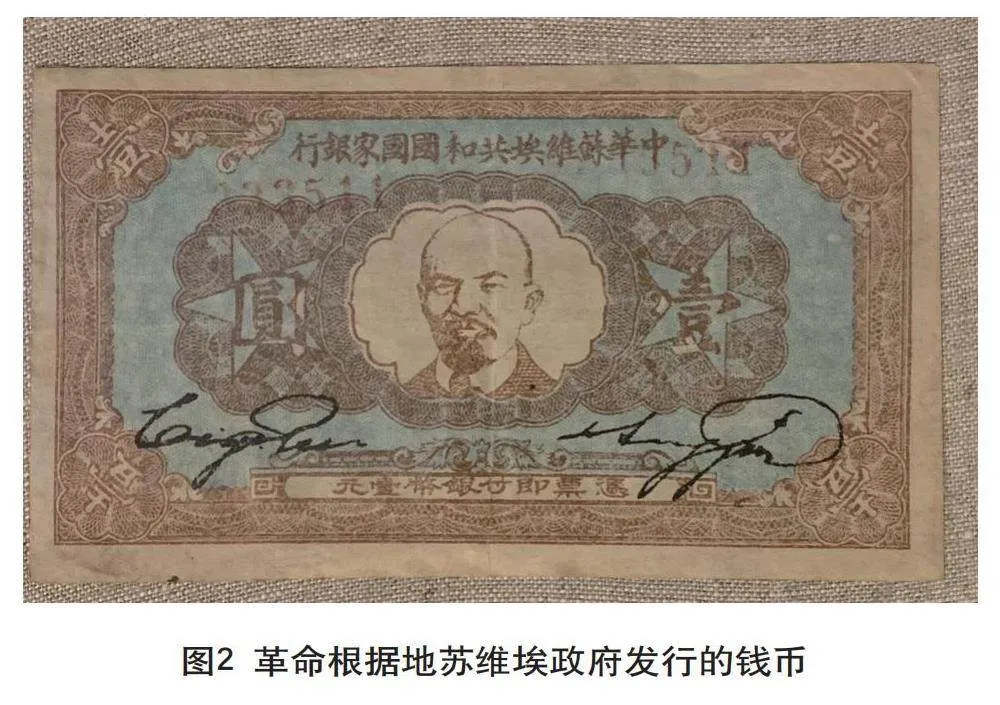

1932年1月,湘贛省蘇維埃政府撥付4萬元,向群眾和機構團體以發行股票的方式集資6萬元,共計10萬元作為銀行發行基金,在永新縣成立湘贛省工農銀行。湘贛省工農銀行堅持“取之于民,用之于民”的原則,在低利借貸扶助農工生產和發展合作社運動中做出了相當大的成績,成功破解了國民黨對蘇區實施的經濟封鎖策略,不僅為蘇區物價的穩定提供了有力保障,同時也極大地推動了當地農業生產的繁榮發展,為蘇區的革命戰爭做出了重要貢獻。

實行階級經濟政策,發展壯大農村經濟。《中華蘇維埃共和國湘贛省工農銀行暫行簡章》中規定了銀行的宗旨是“實行階級經濟政策,發展農村經濟,幫助工農貧民興辦公共生產及各種合作社,統一貨幣制度,防止金融外溢,沖破敵人經濟封鎖,鞏固并發展蘇區群眾經濟,幫助蘇維埃政府創辦一切建設事業,以促進革命的鞏固與發展。”湘贛省工農銀行對貸款對象作出了明確規定:凡在湘贛蘇區內的各種合作社和各種公共產業,在擴大營業時有需要即可申請,貸款投放具有明顯的階級性和群眾性。1933年1月,湘贛省工農銀行經理委員會《營業報告書》中對湘贛省工農銀行的階級屬性再次進行闡述:“依據蘇維埃經濟政策,是為要統一貨幣,幫助勞苦群眾,而創辦工農銀行,因此他(它)的營業,目的不是圖多賺錢,而是為著發展蘇區經濟,提高工農生活,發展革命戰爭,以及打擊富農奸商一切操縱壟斷為宗旨,所以他(它)的一切工作進行,是要為代表工農利益,幫助革命戰爭而奮斗。”

實行低利借貸政策,貸款投向體現普惠性。湘贛省工農銀行對農業實行低利借貸政策,為廣大工農群眾提供資金支持,促進蘇區農業發展,維護了蘇維埃政權的穩定。《中華蘇維埃共和國臨時中央政府關于借貸暫行條例的決議》明確規定了貸款利率的上限,即短期每月最高不超過一分二厘,長期周年不超過一分。這一規定有效限制了高利貸的滋生,保障了工農群眾在借貸過程中的利益。《中華蘇維埃共和國湘贛省工農銀行暫行簡章》規定,借貸金每月收息5厘,比中華蘇維埃共和國臨時中央政府的利率低40%。低利率政策的實施,減輕了工農群眾的負擔,激發了他們發展農業生產的積極性。

創新貸款擔保方式,提升貸款的可得性。湘贛省工農銀行創新設計了貸款擔保的方法,“得到當地蘇維埃政府及群眾團體——貧農團、雇農工會、職工會之一的擔保介紹也可申請;或至少須邀集三人以上為一組,聯合訂立借據,并須指定一人為組長,工農銀行都可以提供貸款,借貸時間最多不超過一年”,大大便利了工農群眾生產生活的資金周轉。

對當代農業發展的啟示

農業是湘贛蘇區的支柱產業,也是工商貿易發展的基礎,發展農村經濟,是打破國民黨經濟封鎖的重要條件。湘贛省委、省蘇維埃政府領導金融系統在支持農業發展中進行了一系列的探索與創新,在艱苦卓絕的土地革命戰爭中金融發揮了極其重要的作用。當前,在鄉村振興的新形勢下,銀行通過加大金融支農力度、降低融資成本,為農業提供了強大的資金保障。通過金融支持合作經濟發展,精準地對接農業現代化過程中的各種需求,可以有效促進農業創新,推動農業產業結構的優化升級。

加大金融支農力度,強化金融對當代農業的供給

引導金融資源向農村配置。基層央行要運用支農支小再貸款,引導金融機構將更多資金投向鄉村振興的重點領域和薄弱環節,如現代農業、農村基礎設施建設、農村生態環境保護等。加大對支農支小再貸款的投放力度,降低金融機構融資成本,建立支農支小再貸款與鄉村振興項目的對接機制,確保資金精準投放,提高資金使用效率。

推動基礎服務向縣域農村延伸。優化農村金融機構布局,提高農村廣大農戶和企業的金融服務可得性。加強農村信用體系建設,為金融機構提供有效的信用信息支持,推動金融資源向農村地區和現代農業領域傾斜。推動“融資、融智、融商”有機結合,探索“黨建共建+金融特派員下鄉進村”模式,搭建招商引資、產銷對接、融資支持等綜合服務平臺。

降低涉農融資成本,促進當代農業提質增效

實行優惠政策體現普惠性。可以借鑒湘贛省工農銀行以遠低于當時的常規利率為農業生產經營者提供低息貸款的做法,通過政府規定或金融機構自發降低涉農貸款利息,減輕農業生產經營者的財務負擔,讓他們有更多的資金用于擴大生產、提升技術和改善農產品質量,從而促進當代農業降本增效。貸款重點投向農業生產、農產品加工、農業科技等領域,支持農業產業鏈的升級和發展。同時,要確保貸款能夠真正惠及廣大農戶和小微農業企業,促進農村經濟的均衡發展。通過明確貸款投向,金融機構可以更好地管理風險,政府也可以更有針對性地提供政策支持和財政補貼,從而降低涉農融資成本。

創新貸款擔保方式以提升貸款可得性。湘贛省工農銀行通過創新擔保方法,降低了貸款門檻,增加了貸款的普惠性。當代金融機構也可探索類似的擔保機制,降低涉農貸款的信用風險,提高金融機構放貸意愿,進一步降低融資成本。

構建新的農村產業金融支持體系,助力農村合作經濟發展。

構建全面的金融支持體系,為合作經濟提供充足的資金來源。隨著鄉村全面振興進程的不斷推進和當代農業產業化加快發展,合作經濟已成為農村重要的經濟主體和信貸需求主體。金融機構要通過構建支持體系,加大對合作經濟組織的信貸支持力度,優化貸款審批流程,降低融資成本,確保合作經濟組織在擴大生產、改進技術、拓展市場等方面有足夠的資金支持。研發適合合作經濟發展的金融產品和服務,滿足合作經濟多樣化的金融需求。

強化金融服務的普惠性,推動合作經濟與相關產業的協同發展。金融機構要發揚當年蘇區“背包銀行” 作風,深入農村基層,了解合作經濟組織的實際需求,提供個性化的金融服務。通過設立農村金融服務站、開展金融知識普及活動等方式,提高合作經濟組織成員對金融服務的認知度和使用率,促進金融服務的普惠化。支持合作經濟組織拓展產業鏈,實現一二三產業的融合發展,提高合作經濟的綜合效益。

(作者單位:中國人民銀行吉安市分行)

①楊克敏:《關于湘贛邊蘇區情況的綜合報告》[R].1929年2月25日.

②毛澤東:《毛澤東選集》第1卷[M].北京:人民出版社,1991,68-69.

③陳榮華,余伯流,鄒耕生,施由民等:《江西經濟史》[M].江西:江西人民出版社,2004,622-624.

④肖居孝,徐臘梅.中共湘贛省委及其領導的經濟建設[J].黨史文苑(學術版),2006,(24):18-20.