國內外騎行研究進展與啟示

摘要:隨著騎行活動的風靡,越來越多研究者加入騎行研究的領域中,取得豐碩的研究成果。文章對國內外騎行相關研究展開梳理,認為國內外騎行研究主要集中于騎行概念、騎行者、騎行產品、騎行地發展四方面,并對該領域國內外研究差異總結分析,提出建議,以期為我國騎行發展做出貢獻。

關鍵詞:騎行;國內外研究進展;啟示

一、引言

伴隨著城市化進程的推進與環保意識的增強,越來越多的人融入騎行活動的浪潮中,騎行的社會影響力與日俱增。這引發學者們對騎行活動的廣泛關注,并取得不錯的研究成果。然而,騎行在我國畢竟流行時短,相關研究多處于自發、零散的狀態,規范性與系統性相對欠缺。他山之石可以攻玉,對比借鑒國外優秀騎行研究,綜合梳理分析國內外騎行研究視角、內容、方法特點,旨在增益我國騎行研究厚度,拓寬我國騎行研究視野。

二、文獻統計

(一)文獻來源與統計

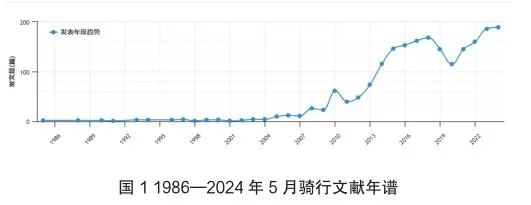

本文以“bickcle tourism”“cycling tourism”“cyclist”等為關鍵詞,以Elsevier、web of science、Sage Journals等數據庫展開檢索,共檢索到英文文獻321篇,各年發文趨勢呈波浪形。以“騎行”“自行車旅游”等為關鍵詞,以中國知網、萬方、維普等為檢索平臺展開篇名檢索,共檢索到中文文獻1924篇,整體發文呈遞增趨勢。

(二)騎行研究視角統計

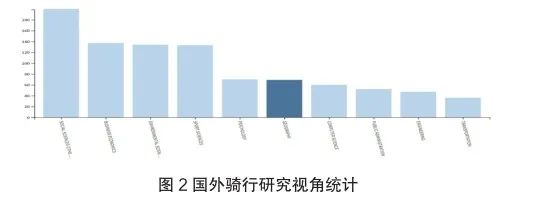

將國外的文獻按學科視角分類整理,發現商業經濟學、環境科學生態學、體育科學、心理學等學科皆有開展騎行研究。其中商業經濟學視角是騎行研究的重點話題,它關注騎行的經濟效益,側重從騎行產品經濟發展、騎行者消費行為、騎行對所在地經濟影響等方面探討騎行問題。環境科學生態學視角更側重于騎行與環境關系,將騎行視作可持續發展的生態體育活動進行研究,探討騎行促進可持續發展路徑。體育科學視角的則多關注學科融合,將騎行視作體育旅游的一部分,融入經濟學、社會學、旅游學等學科理論展開分析。心理學視角討論騎行者的心理,對騎行者的態度、動機、決策、滿意度等系列心理行為展開研究。

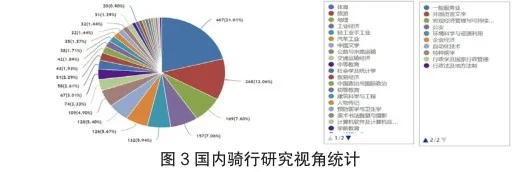

將國內的騎行研究按學科所屬劃分,發現體育學、旅游學、地理學、工業學、交通、文學及社會學等學科都有探討騎行現象。其中體育學與旅游學對騎行最為關注,各學者從旅游、體旅融合、體育等視角對騎行展開詮釋,探討騎行文化、騎行行為、騎行體驗、騎行產品、騎行地發展等系列問題。此外,地理學、工學、交通、文學及社會學等學科,也分別從地質、風土人情、產品設計、文學作品等方面深入分析騎行活動。

經比較可知,國內外都意識到騎行發展巨大的經濟價值,將其置于不同的學科視角展開研究,其中國外將騎行置于宏觀的商業經濟學視角開展研究,而國內則落實于具體的行業語境中進行統計,但殊途同歸,對騎行經濟效益的關注,并無二異。但值得一提的是,國內結合實際,從地理學和交通的視角看待騎行,某種程度上,是結合中國的騎行實際,為中國化的騎行研究作出一定程度的貢獻。

三、國內外騎行研究主要內容

國外騎行研究的起點源于自行車功能的轉變。由交通工具屬性向環保旅游屬性的轉變,激起學者們對騎行研究的興趣。研究者最初將騎行置于可持續發展旅游的框架中,探討騎行與環境、經濟可持續發展的關系,逐步引發騎行研究的熱潮。本文在上述文獻基礎上,依據研究對象的不同,將騎行研究內容劃分為騎行概念、騎行者、騎行產品、騎行地發展四方面。

(一)騎行概念界定

受文化差異影響,國內外對騎行的概念尚未達成統一共識。Lumsdon認為騎行專指在假期遠離居住地進行一天或半天的休閑騎游活動[1];Simonsen與Jorgenson提出騎行是在假期或空閑時間等非工作時間參與的一種旅游活動,自行車是主要的交通工具,但短距離的自行車騎行不屬于騎行[2];Ritchie指出,騎行是一個人以休閑為目的,離開居住地進行旅游,并以自行車為交通工具不少于24小時的出行[3];Sustrans從可持續發展的角度,將騎行定義為:一項遠離居住地,并逗留的自行車休閑的游覽方式,有可持續發展特征[4];Pratte J從時間維度提出騎行是:娛樂休閑為目的,以自行車為工具在不同地點間穿梭,至少離家一夜的騎行活動[5];張鵬楊等認為:騎行是以自行車為主要交通工具,以騎行為主要目的,并進行旅游活動相關的各種行為和過程[6]。

從這些概念與認識中不難發現,騎行活動具有以下共同點:即自身主動參與;以自行車為主要出行工具;以旅游休閑為主要目的;具有一定的騎行時間。這為人們理解與詮釋不同類型的騎行提供良好的參考指標。但仍需注意的是,隨著摩托車旅游、自行車與其他載具旅游結合等方式興起,關于騎行的爭辯依舊存在;另外電動車在城市的快速發展,也增添騎行概念界定的難度。

(二)對騎行者的研究

各學者結合人的身心特點,從騎行者身體、動機、體驗、行為特征四方面展開了富有深度的探討。

1.關于騎行者身體的研究

該類研究側重對騎行狀態下的身體情況與運動損傷展開分析,試圖解決騎行技術提升難題,以及達到預防騎行損傷等目的。如:王道等對不同速度下的自行車騎行下氣體代謝和能量消耗情況展開測量[7];劉合云等對自行車運動員騎行性外陰部損傷進行了中藥外洗劑的研究[8]。但對于騎行者身體象征意義的探討相對不足。

2.關于騎行者動機的研究

騎行動機的騎行者研究的重點話題,對于理解騎行者騎行行為、開發騎行市場具有重要的指導意義。各學者以理論模型與歸納演繹兩種方式開展騎行者動機的探討,取得一系列典型的研究成果。如:Han,H運用計劃行為理論,得出了意志和非意志過程、個人規范、過去的行為以及不可持續的替代方案在解釋自行車旅行意向形成過程中的吸引力的結論[9];Wthanaklang D認為觀想、探險是山區騎行旅游的動機,考慮與尋求刺激是海洋騎行的動機[10];胡傳東認為追逐夢想、體驗風土人情、放松心情、人生感悟、自我實現、紀念青春、獵奇求異、豐富人生是騎行者的動機[11]。

據此可見,國內外騎行者的騎行動機大多與自我、社交、獵奇等因素相關。但對于各因素如何影響騎行行為及各種因素在騎行動機中占比有所忽略,而騎行動機與騎行行為的緊密聯系,是理解騎行行為的重要步驟,因此深入挖掘各動機與騎行行為的關系有待進一步加強。

3.關于騎行者體驗的研究

騎行體驗與騎行者的身心狀態密切相連,是影響騎行者行為的重要因素。因此,旅游學科高度重視騎行者的體驗。學者們借助深度休閑、流暢心理、地方依戀等理論模型分析騎行體驗。如:曹凱麗對岳麓山騎行愛好者深度休閑、地方依戀和幸福感的關系展開分析[12];曲少波對騎行愛好者的流暢心理狀態進行了分析[13];如:Xu HG等通過對中國海南島騎自行車者的研究,探討騎行與幸福的關系[14]等。但此類研究更側重于理論模型下騎行體驗的驗證,關注騎行者個體身心變化,對相同騎行者在不同騎行地體驗間對比關注不足。

4.關于騎行者行為特征的研究

騎行者行為特征的研究是騎行者的研究基礎。國內研究重視對騎行者年齡、性別、學歷、收入、職業、騎行時間、頻率、人數、餐飲與住宿情況、滿意度、出游偏好、限制因素等各方面特征展開統計。如:吳迪等(2013)對上海市騎行者的年齡、性別、學歷、職業、收入結構進行調查分析[15];席宇斌對上海騎行者的性別、學歷、月收入、年齡、職業、出游方式、騎行方式、出游目的、出行偏好進行探究[16]等。而國外研究很少對騎行者行為特征展開專門調查,多數研究建立在文本基礎上,探討騎行者的年齡、性別與預期研究目的的關系。如:den Hoed W通過在荷蘭和聯合王國的對比流動環境中進行的兩個案例研究,得出了本地旅游根植于個體生命資源中,由交通環境塑造,支持社會和身體健康的結論,并強調自行車等的年齡-友好形式的旅游[17]等。

(三)對騎行產品的研究

騎行產品是國內外騎行研究的重點與熱點,眾多學者針對騎行產品的各個環節展開廣泛而深刻的研究。具體研究內容涉及四方面:一是騎行產品供給;二是騎行產品的評價、體驗;三是騎行產品營銷;四是騎行產品與環境保護。

1.騎行產品供給的研究

騎行產品供給問題是國內外騎行產品研究的核心問題。其中國外關于騎行產品供給的研究相對全面,包含騎行基礎設施建設(騎行服務中心、自行車租賃、標志等方面)、騎行線路規劃與設計、騎行產品設計三方面。如:Zhu SY對循環旅游路線規劃進行了研究,提出多目標混合整數線性規劃優化循環路線規劃的方法[18];Ritchie BW從需求角度,對自行車行業供應方的產品供應及騎行的未來規劃提出建議[19]。而國內研究則將重點聚焦于單一產品(騎行線路、自行車、騎行裝備)的研發。如:高飛研究了負載下鞍座位置與人體下肢肌肉受力的關系,為自行車設計提供了新思路[20];黃克己等調查海南島自行車環島旅游基本意向、旅游費用等問題,設計海南島旅游線路[21]。

總的來說,盡管國內關于騎行配套設施的研究稍顯不足,但對騎行線路規劃、產品開發都已取得不錯的成就。尤其是川藏線、青藏線、海南島等知名騎行線路的研發具有一定深度。并且,值得一提的是,國內對于城市綠道騎行、公共交通工具騎行的研究,某種程度彌補了國外研究的不足。如:吳翠玲結合“全民健身”國情,探討武漢市綠道共享單車綠道騎行的發展情況[22],打開了城市公共騎行工具的視野,拓寬了騎行研究的范圍。

2.騎行產品評價、體驗的研究

對騎行產品評價體驗的研究主要以國外為主,國內研究中較少專門針對某類騎行產品做出系統論述。如:國外學者Lee CF通過探索性分析,從“提供路標服務”“提供安全和應急服務”和“質量滿意度”三個屬性,對自行車體驗的總體滿意度做了研究[23];Yeh CC將自行車運動員對環境質量的感知分為五個主要因素,即安全因素、照明設施因素、車道設計因素、景觀因素和環境清潔度因素,通過改變不同情景對休閑體驗進行測量,得出改善計劃能增加了計劃的行程次數,以及增加了騎單車人士的休閑體驗[24]。因此,國內應加強對騎行產品體驗、評價方面研究,為騎行產品供給提出相應理論指導。

3.騎行產品營銷的研究

市場營銷通常被認為不是必要的或最后才需要的部分[25]。因此,國內騎行界對產品市場營銷的研究幾乎沒有,而國外研究中相當重視騎行產品營銷問題,研究中多次提及旅游套餐研發,開展騎行課程等營銷策略。如:Seunga Cho提出修繕自行車基礎設施、開發騎行套餐等對促進騎行具有重要意義,并探討了發展旅游休閑自行車課程和產品的政策和發展問題[26];Young-Jun You通過參與觀察與訪談的研究方法,提出了以文化旅游套餐的方式,激活Gyeongju騎行活力的建議[27]等。

4.騎行產品與環境保護的研究

騎行產品與環境保護的關系在國外的研究中常被提及,而國內僅在戶外相關研究中涉及環境保護的相關問題,專門針對騎行產品的研究鮮有提及環保問題。而國外學者Labuda M則從自然保護的角度出發,將研究重點放在自行車道路,特別是瀝青路面和自行車路徑對物種群落的影響,提出自行車道路基礎設施的標準和指標,確定具體的賠償,以及評估方式等[28];Probstl-Haider U從環境保護的角度,對森林、山區的騎行展開研究,提出了加強騎行道路的休閑設施和維護的建議[29]。這些研究對于國內可持續發展推進,達成“碳中和”目標有著十足的借鑒意義。

(四)對騎行地發展的研究

國內外對騎行地發展的關注呈現出明顯的分歧。國內傾向于整合騎行地各方資源,達到促進騎行地發展的目的。主要研究內容為騎行地發展現狀、騎行地發展的優勢與困境、騎行地發展趨勢、騎行地發展的對策建議四方面。

其中騎行地發展現狀涵蓋騎行產品分布、騎行者需求、騎行俱樂部、騎行者特征等各方面。如:覃祖尉對桂林市地理位置、騎行線路、騎行者現狀等情況展開調查[30];對騎行發展優勢與困境的分析,主要以國家、城市為研究對象、從地理環境、政策法規、人才、宣傳、配套設施、俱樂部、資金等方面展開。如:王祥認為騎行發展存在政策法規不健全、宣傳不到位、缺乏推廣行動、缺乏技術培訓與指導、缺乏經費預算與配套設施等問題[31]。

國外研究則更關注騎行發展帶來的影響。主要分為騎行對城市、經濟、文化、環境的影響四方面。其中對城市的影響研究有Roman M提出發展更長的自行車道、建造新的自行車道以及自行車站和公園,為華沙騎行發展提出自行車租賃系統的創新方案[32];Wuhuia通過SWOT分析,汲取哥本哈根發展的教訓,為騎行在歷史文化名城的休閑交通規劃中提出了有益建議[33]。

對經濟影響的研究重在關注騎行的經濟潛力。如:Kaufmane D從管理角度,對公共部門與私營部門的旅游合作探討,認為其合作解決的方法有農村旅游、騎行、健康旅游三種,它們能夠促進經濟的發展[34];Esguerra VB對普林塞薩港自行車狀況進行調查,認為自行車反式運動旅游在普林塞薩港,特別是在發展農村目的地方面潛力很大[35]; Agarwal A認為自行車運動節省了州和國家資金,燃料等,具有巨大的經濟價值[36]。

對文化影響的研究主要指形成特定的騎行文化。如:Nilsson JH通過概念化城市騎行發展背后的動力,提出基于城市規劃、騎行服務、交通和場所規劃的分析框架,得出自行車基礎設施對城市騎行的發展具有高度的路徑依賴性,最終形成當地自行車文化[37];Jung-Min Baek認為騎行既有休閑文化,又有不同于現有競技體育文化,作為交通工具的意義和體育活動的健康意義并存,具有不同的文化意義[38]。

騎行對環境影響的研究主要立足于可持續發展的框架中,強調騎行的環保價值。如:Simonsen和Jorgenson從騎行者對動植物的影響、騎行者環境意識、環保行動、環境容量等六方面研究了騎行對環境的影響[2];Lumsdon認為騎行應該有能力減少自駕車休閑旅游的人數,從而降低污染和能源消耗,達到環保的目的[39]。

四、研究述評與啟示

國外騎行研究重視視角的多元性,研究主體明確,研究內容系統連貫,有助于深入全面地探討理解騎行現狀。除此之外,國外騎行研究常貼合騎行實際、與同時期的思想文化習慣相結合,研究成果具有較強的實用性。尤其是西方研究成果重視將騎行功能與社會影響相結合,全面系統的分析騎行產生影響,具有較強的反思性。而國內騎行研究在近十年間方才興起,絕大部分研究從政策角度探討騎行的發展問題,研究主體較為分散,也未能形成學術對話的氛圍;再者,盡管部分學者自發地借助理論模型闡述分析騎行現象,取得可喜的成績,但零散的研究難以為我國騎行發展問題提供指導性的建議。因此,國外關于騎行的研究仍有許多值得學習借鑒之處。

首先,在研究中闡明騎行概念,明晰自身研究騎行的對象,有助于理順整體研究邏輯,增進學者們對騎行的理解,形成良好的學術對話氛圍。

其次,深入挖掘以騎行者為研究對象的內容,細化騎行動機的維度,以數理統計的方式量化騎行動機占比,切實理解騎行動因;強化騎行者身體象征研究,探究身體對騎行者心理的影響;關注騎行者情緒體驗,對比不同時間、地點、設施條件對騎行者體驗的影響。

再次,全面系統研發騎行產品,避免片面地針對騎行裝備、騎行線路設計開發。從整體的角度,全面深入地探討騎行產品供給、評價、營銷等全過程,激發騎行產品的經濟潛力。并且,落實騎行產品開發設計與環境保護關系研究底線,為我國環保事業作出應有貢獻。

最后,研究不僅需要政策性推動騎行的發展,保障騎行地經濟的快速增長,還要關注騎行地發展帶來的城市性、經濟性、文化性與環境性問題,確保騎行地長期良性有序地發展。

參考文獻:

[ 1 ] L u m s d o n L . C y c l e t o u r i s m i n B r i t a i n [ J ] . Insights,1996:D27-D32.

[2]Simonsen P S,Jorgenson B,Robbins D. Cycling Tourism[M].Bornholm: Unit of Tourism Research at Research Centre of Bornholm,1998:20-47.

[3]Ritchie B W,Hall C M.Bicycle tourism and regional development: A New Zealand case study [J]. Anatolia,1999,10(2):89-112.

[4]Sustrans.Cycle tourism information pack [EB/OL].http://www. sustrans.org.uk/webfiles/Info%20sheets/ff28.pdf,2005-11-16.

[5]Pratte J.Bicycle tourism: On the trail to economic development[J].Prairie Perspectives: Geographical Essays,2006,9(1): 62-84.

[6]張鵬楊,梁坤,馬克祿,葛緒鋒,黃鷹西.基于旅游環境評估理論的騎行發展前景分析——以大理環洱海線為例[J].市場論壇,2012(10):86-89.

[7]王道,徐亮亮,王晶晶,王靜,朱建中,劉欣.不同速度自行車騎行氣體代謝與能量消耗研究[J].體育科研,2015,

36(05):64-70.

[8]劉合云,龐變華,李健康.對防止自行車運動員騎行性外陰部損傷中藥外洗劑的研制與應用[J].中國體育科技,2003,(12):53-55.

[9]Han H,Meng B,Kim W. Emerging bicycle tourism and the theory of planned behavior[J]. Journal of sustainable tourism.2017,25(2):292-309.

[10]Watthanaklang D,Ratanavaraha V,Chatpattananan V,Jomnonkwao S.Measuring the motivation to ride bicycles for tourism through a comparison of tourist attractions[J]. Transport policy.2016,52:153-163.

[11]胡傳東,李露苗,羅尚焜.基于網絡游記內容分析的風景道騎行體驗研究——以318國道川藏線為例[J].旅游學刊,2015,30(11):99-110.

[12]曹凱麗.岳麓山騎行愛好者深度休閑、地方依戀與幸福感關系研究[D].中南林業科技大學,2019.

[13]曲少波.自行車長途騎行愛好者騎行流暢心理狀態分析[D].華中師范大學,2013.

[14]Xu HG,Yuan M,Li J.Well-being of cycling tourists in Hainan,China.[J]. Sport in society.2019,22(8):1449-1465.

[15]吳迪,劉志民.上海市騎行開展現狀及對策[J].體育科研,2013,34(04):12-16.