工筆重彩女畫家潘纓、李傳真藝術風格之比較

關鍵詞:工筆重彩;沒骨;重彩;潘纓;李傳真;藝術風格

“中國重彩畫古稱‘丹青’,唐代稱‘重彩’,近代稱‘工筆重彩’。中國重彩畫本是中華民族繪畫的原發形態,在唐代它是中國畫壇主流,而且是無比的燦爛輝煌。宋元以降,文人水墨畫成為畫壇主流,中國重彩畫雖在畫壇仍占有一席之地,但已成為邊緣繪畫。”[1]伴隨著改革開放的步伐,1979年潘絜茲先生組建了北京工筆重彩畫會,1987年成立了中國工筆重彩畫學會。通過舉辦畫展、進行學術研討和出版畫集等一系列活動,工筆重彩畫終于迎來了復興的契機。在工筆重彩人物畫領域,涌現出了一批優秀的畫家,潘纓和李傳真就是其中之一。她們在水墨畫和重彩畫兩個領域都取得了令人矚目的成就,她們的作品從題材、造型、色彩等方面都具有鮮明的藝術語言和個人風格,具有很高的辨識度和強烈的視覺沖擊力。本文著重從兩人近些年的重彩畫作品入手進行闡述,比較分析她們的藝術風格。

一、深切的人文情懷

人文情懷是一種普遍的人類自我關懷,它關注的是人類的尊嚴、價值和精神內涵,是對社會的責任感和使命感的體現。人文情懷體現了人與人之間的尊重、關愛和包容。畫家、作家等文藝工作者的人文情懷就是通過藝術作品表達對社會和人類的關愛,表現真善美,傳遞正能量,鼓舞人心。

“中國女性藝術中的女性意識在20世紀80年代‘蘇醒’,在90年代走向了‘自覺’。而隨著多元文化空間的展開,女藝術家們的創作正從‘女性的自覺’走向‘人的自由’。”[2]繪畫是女性自我表達的一種方式,女性的自我審美意識也總會反映在她們的繪畫作品中。

潘纓曾在中央民族大學任教多年,她經常帶領學生去民族地區采風,這激發了她對民族文化藝術的熱愛。她常常被少數民族女性純樸的美所感動,從平凡的生活中感受到她們對美好生活的向往。這種感動也通過她的筆墨色彩傳遞給了觀眾,引起了觀眾的共鳴。而李傳真的作品則沒有像一般女性畫家那樣去表現仕女佳人的唯美細膩,而是將目光投向了普通人民大眾的生活,描繪了勞動者樸實敦厚的形象,思想情感樸素親切,緊扣時代脈搏,是“深入生活,扎根人民”的現實主義藝術典范。

二、成長經歷

一個人的許多選擇往往與其兒時的成長經歷息息相關,畫家自然也不例外。

潘纓,1962年生,出身美術世家,是著名工筆重彩畫家蔣采蘋之女。在濃郁的家庭藝術氛圍中,她從小耳濡目染,逐漸養成了獨特的藝術氣質,并擁有比同齡人更為敏銳的藝術感知力。1983年,潘纓畢業于解放軍藝術學院,后于2006年在中央民族大學獲得博士學位。自1987年至2008年,她任教于中央民族大學美術學院,現任中國藝術研究院國畫院專職畫家及博士研究生導師。

李傳真,1970年出生于湖北江陵。她在媒體采訪中透露,自己童年時父母被錯劃為反革命,因此她一直生活在農村,直至12歲才進城。這段童年的經歷鑄就了她堅韌不拔的性格。后來,她憑借不懈的努力,于1999年在湖北美術學院中國畫專業本科畢業,2003年研究生畢業后,因成績優異留校任教。目前,她擔任中國藝術研究院國畫院副院長、博士研究生導師,同時也是中國美協國家重大題材美術創作藝委會委員。

潘纓與李傳真不僅是中國藝術研究院國畫院的專職畫家,還都是博士研究生導師,堪稱學者型畫家。她們均以工筆人物畫見長,然而,兩人的創作題材和重彩畫表現語言卻截然不同,各具特色。

三、傳承與創新

中國畫是中華民族的優秀傳統文化。中國畫家不僅要傳承與發展中國畫,堅持文藝為人民服務的宗旨,更要創新,展現時代進步的風貌。工筆重彩畫作為中國畫的重要組成部分,自20世紀以來,涌現出了陳之佛、于非闇、張大千、潘絜茲、王叔暉、蔣采蘋等一眾杰出的工筆重彩畫家。

王叔暉先生從傳統文化中汲取營養,以工筆重彩畫形式創作的連環畫《西廂記》曾獲全國第一屆連環畫創作一等獎,為當代人物畫家提供了寶貴的借鑒。蔣采蘋先生作為老一輩工筆人物畫女畫家,不僅致力于工筆人物畫的教學與創作,還投身于高溫結晶顏料的研發與生產。自1998年起,她主持了多屆中國重彩畫高級研修班,為國家培養了一批有志于工筆重彩畫創作的人才。

藝術是觸動人心的,它傳遞的是“人性”,本質上是“自由”的象征。“翻看繪畫史,不論古今中外,凡有成就的畫家絕不是囿于一技之長、墨守成規的畫匠,而大多是對社會、對人生獨具慧眼的有識之士,因而他們的代表作品都有著鮮明的時代性、民族性和藝術個性。同時,在技法上也常常出現突破前人的創造。”[3]創新包括題材內容的創新和形式語言的創新。選擇何種題材,不僅體現了畫家的思想深度、情感深度和審美水準,更映射出他們的素質、修養、眼界和藝術觀念。[4]

潘纓以描繪少數民族女性而享譽畫壇,其繪畫風格清新獨特,自成一家,創造出了別具一格的當代沒骨人物畫,近些年的重彩畫作品更是展現出鮮活流暢的動感。她對中國古代壁畫中斑駁神秘的色彩情有獨鐘,認為壁畫中的沒骨畫法兼具工筆畫的精致嚴謹與寫意畫的奔放靈動,非常契合她的個性。自2000年起,潘纓開始嘗試運用沒骨重彩技法,在大自然中探索多樣化的題材與形式。她的畫作以表現少數民族女性為主,同時也擅長描繪貓、花卉。除了工筆重彩,她還涉獵水墨和水彩。

潘纓從未停止過自我探索與成長的腳步,對她而言,新鮮感非常重要,既是基礎也是動力。她不拘泥于一種固定的風格,不斷尋求水墨表達的新形式,從具象到抽象,從現實到精神,不斷創新。近些年她還創作了一系列具有信息時代網絡特征的水墨肖像畫,運用深淺不一的馬賽克小方格來表現宋慶齡、麥當娜(美國女歌手)、邵佳一(中國足球運動員)、卡瓦尼(烏拉圭足球運動員)等中外名人的肖像。這些肖像畫不同于常見的寫實肖像,黑白灰的小格子層次豐富,光感閃爍,近觀朦朧,遠觀則惟妙惟肖、形神兼備。

潘纓的《趕集》(圖1)、《天眼》、《黑氈房》(圖2)等作品,是在現實主義的基礎上,吸收現代藝術的觀念,運用自己對水墨語言的理解,省略了具體的環境刻畫,以深黑色的背景襯托出人物,展現了一個純凈的內心世界。她的《少女》系列(圖3)、《瑞雪》(圖4)等作品,在構圖上注重現代構成的平面裝飾性,人物前后重復排列,呈現出強烈的節奏感和韻律感。

潘纓熱衷于嘗試不同的技法材料進行寫生,近些年來的沒骨重彩畫作品便是她的探索成果。重彩畫注重色彩表達,礦物顏料通常以厚涂的方式呈現。潘纓打破了常規的平涂技法,運用撞水、撞色的技法,將厚重的礦物顏料畫出了鮮活流暢的動感。

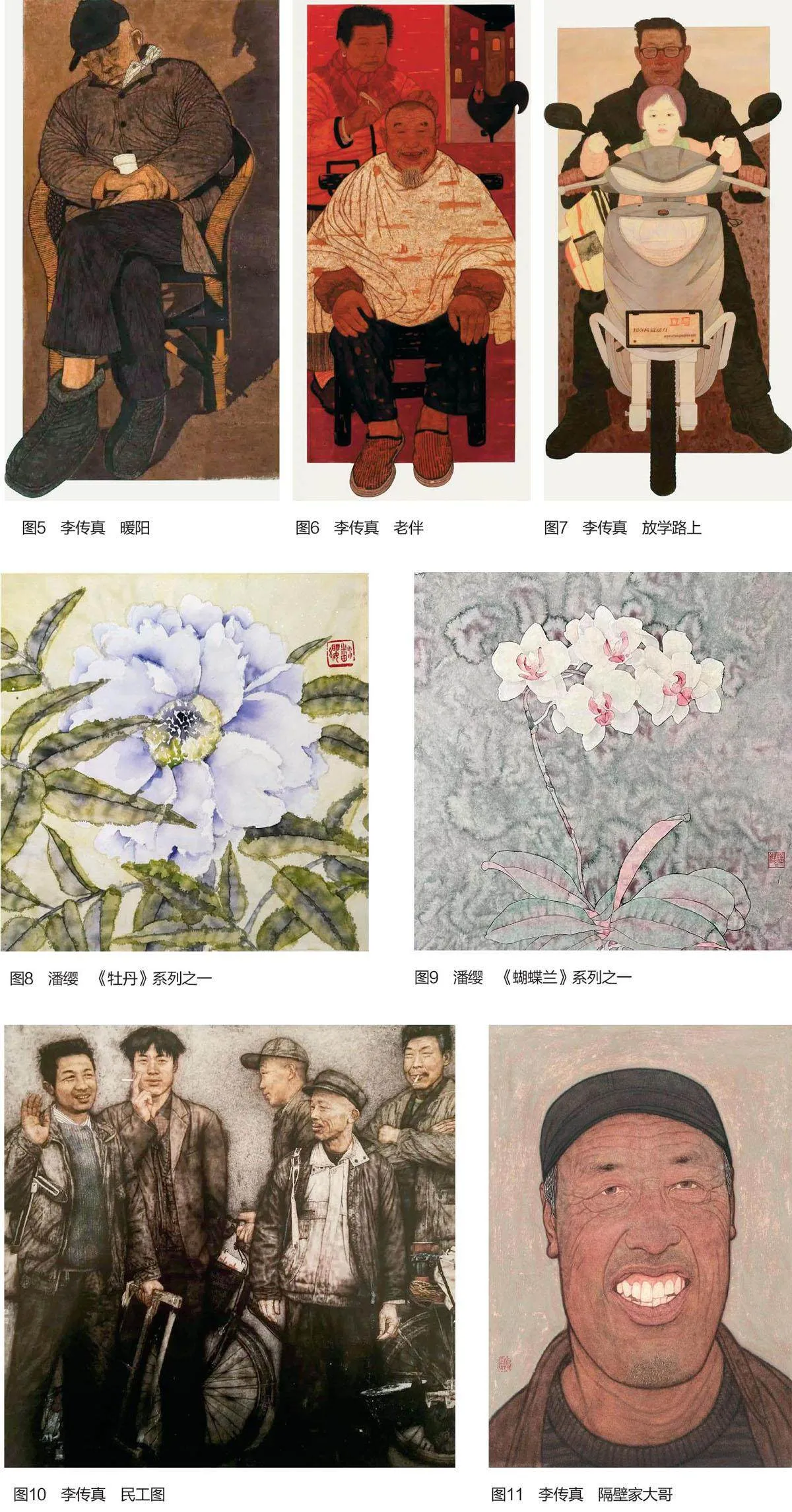

李傳真在題材、構圖、用線等方面都進行了創新。她打破了傳統構圖中形象被邊框限制的做法,大膽嘗試全新的構圖方式,使形象的局部突破畫面邊框,在“解構”與“重建”中追尋獨特的藝術感受,如《暖陽》(圖5)、《老伴》(圖6)、《放學路上》(圖7)等作品。她從傳統的漢畫像磚、陶俑、寺廟壁畫中汲取營養,發現明清肖像畫的人物線條并非一揮而就,而是一層層疊加出來的筆跡,渾厚且具有寫意性,薄中見厚。這一發現恰好符合她描繪農民工和普通百姓時所采用的線條表達方式。

潘纓在重彩畫中運用沒骨法,通過撞粉撞色,使用高彩度的紅、黃、藍、綠等色彩,展現了少數民族服裝的裝飾美。而李傳真在重彩畫中則運用勾線和平涂技法,以赭紅色調為主,色彩統一中富有變化,厚重而樸素,感人至深。

潘纓和李傳真早期主要致力于水墨創作,后來隨著工筆重彩畫的復興,她們又投身于重彩畫的實踐探索,并取得了卓越的藝術成就。她們作為畫家,不僅具有創新精神,而且作為高校專業教師還非常注重保護學生的天性,允許學生有不同的審美取向,培養他們的創新能力和獨立思考能力,引導他們成為有擔當、有人文情懷的人。

四、個性表達

一個藝術家所能獲得的視覺經驗和他所處的時代背景密不可分。當代藝術家都是游走在傳統與現代、中國與西方的文化思潮中,兼容并蓄、博采眾長。此外,中國畫顏料的品種日益豐富,為當代畫家抒發個性提供了更多可能。作為學者型畫家,潘纓和李傳真擁有廣泛的知識面,她們熱愛閱讀哲學、心理學、美術史及文學詩歌等方面的圖書,可以說畫家的創造性和畫外的修養很有關系。

(一)題材內容的選擇

在題材的選擇上,畫家主要從個人興趣點出發,選擇自己喜歡的物象去表現。潘纓是滿族人,對少數民族女性懷有天然的親切感,她認為少數民族女性的服飾色彩艷麗,非常適合用濃墨重彩去表現。她說:“我是非常沉迷于寫生的畫家,寫生永遠讓我感到新鮮有趣,就像在封閉的房間中打開了一扇窗戶,看到了窗外的世界。”[5]潘纓曾前往三江侗族地區、四川大涼山美姑縣彝族地區、海南苗族村莊、西藏芒康縣等地進行寫生采風,不僅畫了很多速寫精品,還創作出《趕集》《花季》《三月三》《仲夏》等多幅沒骨重彩作品。

受母親蔣采蘋的影響,潘纓也喜歡貓,她用沒骨法創作了許多貓的作品。貓額頭的黑與貓眼的白形成強烈對比,貓的身體用墨、赭石等色彩,通過撞水、撞色技法,既有黑白灰和虛實的對比,又顯空靈,既展現了黑白灰和虛實的對比,又顯得空靈飄逸。近些年來,她創作了一批沒骨花卉作品,包括《怒放》系列、《睡蓮》系列、《牡丹》系列(圖8)、《蝴蝶蘭》系列(圖9)等,畫面效果與她所畫的沒骨人物一樣清新脫俗。潘纓熱愛足球,觀看足球比賽,并繪制足球運動員畫像。她將藝術與生活完美融合,使生命更加豐富多彩。

李傳真的童年生活在農村,鄉土情結使她對最底層的普通百姓,尤其是中老年群體有著深厚的感情。農民工是中國改革開放后極具代表性的群體,其中不乏她兒時的伙伴或親人。她想通過畫筆展現他們的敦厚、善良和樸實,因此創作了《遠方》、《民工圖》(圖10)、《守望》系列、《在路上》等以農民工為主題的作品。同時,她還創作了《暖陽》、《放學路上》、《老伴》、《隔壁家大哥》(圖11)等表現普通百姓生活的作品。她希望自己能做一個柯勒惠支式的畫家,通過畫筆展現的不是風花雪月,而是真正觸及心靈深處的那種苦難與真實。李傳真也喜歡畫少女,她通過服飾、頭發和手指等細節來表現少女的獨特靜謐之美,創作出了《少女·風景》系列、《少女·手指》系列、《獨角戲》系列、《素影》系列等作品。

李傳真認為當代藝術必須關注現實,畫家要善于從日常生活的點滴獲得靈感,要關注時事熱點,勇于突破以往模式,打破常規,讓數字媒體等科技手段為創作提供新的可能。近些年來,她完成了4個國家重大美術項目,包括《中華家園》美術創作項目中的56個民族之一的《門巴族》,國家主題性美術創作《社區養老·夕陽頌歌》,“一帶一路”國際美術工程項目《傳教士與中西文化交流》,以及與陳孟昕合作完成的慶祝中國共產黨成立100周年大型美術創作工程《坦贊鐵路·友誼豐碑》,這些作品受到了社會各界的廣泛贊譽。

(二)藝術語言的表達

畫家的風格樣式,體現了其個性和辨識度。當代很多畫家雖然畫技十分嫻熟,但并未建立起自己的獨特樣式。藝術的最高境界在于打動人心,而最能打動人心的便是真善美。潘纓和李傳真的重彩作品既蘊含民族性,又彰顯時代性,能夠打動人心,這是非常可貴的,是深厚精神內涵和社會責任感的統一體現。

沒骨畫介于工筆和寫意之間,是一種非常有趣的繪畫樣式,它較為自由,但對形的把握和繪畫技法仍有很高的要求。相傳“沒骨畫”為南梁張僧繇所創,之后的畫家如楊升、梁楷、趙佶、徐崇嗣、惲壽平及居巢、居廉等人,都運用沒骨畫法來表現山水、花鳥和人物。潘纓在《色彩的意義》一文中坦言,自己小時候之所以被繪畫吸引,最著迷的便是著色,而非造型,色彩就像陽光一樣照亮了她的心。在一次采訪中,潘纓提到,她讀大學時更傾向于西畫,認為自己在勾線和渲染的技術上不如他人,于是揚長避短,將西畫中的水彩、水粉技法運用到了國畫創作中,這一創新得到了老師的肯定,并鼓勵她找到自己的風格堅持下去。

潘纓認為沒骨畫法非常適用于寫生,并且不同的描繪對象會促使技法不斷進行調整和豐富。潘纓成功地將沒骨畫法融入少數民族重彩人物畫的創作中,她把畫面當成了色彩的試驗場。在創作過程中,她先用鉛筆輕輕起稿,隨后運用撞水、撞色技法來表現形體結構,邊緣線作為形的一部分,被處理得相對光滑,呈現出中國畫線描的韻味。例如她于2009年創作的《盛裝》(圖12),人物形象生動傳神,在暗綠色調的畫面中,巧妙地融入了相協調的藍色,帽子和裙擺上小面積的紅色裝飾與綠色調形成了冷暖對比,撞水、撞色技法使畫面展現出一種渾然天成、難以預料的意趣。另一幅重彩作品《酥油燈》(圖13)描繪的是正面和背面的兩個少女形象,她們神態虔誠,手中緊握的酥油燈象征著心中的信仰。深棕色背景凸顯出酥油燈的光芒,服飾上的紅色、暖橙色、粉紅色、綠色及暖灰色相互映襯,呈現出深淺冷暖的對比,色彩厚重,肌理豐富,畫面既和諧統一又富有變化,該作品于2001年榮獲中國重彩畫大展學術獎。潘纓在其創作中嫻熟地運用沒骨法,無論是描繪少數民族女性、花卉、貓還是山水,都呈現出一種純凈和圣潔的精神內涵,畫面效果或鮮活靈動,或古樸凝重,或鮮艷熱烈,引領觀眾步入一個超脫世俗的境界。

李傳真是一位敏銳的現實主義畫家,她將關注的目光投向了城市的建設者——農民工。她帶著信任和真誠,深入工棚看望農民工兄弟,與他們拉家常。她的代表作《工棚》真實再現了建筑工人的生活起居,展現了社會轉型期農民工的生活現狀和迷茫。作品《在路上》則以紅色為背景,透露出新時代農民工在政府扶持關心下生活和精神狀態的積極變化。在人物造型上,李傳真傾向于整體大氣簡括的呈現方式。她舍棄了三礬九染的常規模式和手法,轉而采用一種渾然的水性筆跡來塑造結構。在用線上,她不是用常見的白描加渲染法,而是“運用含色含墨之筆,通過反復多次,甚至無數次的積墨、積色”來獲得最終的線條效果。“這些‘線條’不是‘勾勒’出來,而是積淀出來的,是色墨相融而‘擠壓’出來的。”[6]自2004年開始,李傳真投身于民工題材的創作,重要作品有7幅,多次榮獲全國大獎。她表示,“每張畫都‘盡我所能’,相信‘天道酬勤’”[7]。

在重彩畫的創作上,李傳真常常是依據作品的主題和色彩原理進行主觀用色。2019年,她獨立完成了國家主題性創作《夕陽歡歌》(圖14),整幅畫面呈現暖紅色調,采用大塊平涂與局部分染相結合的手法,顯得渾厚而大氣。畫面中,十幾個人的面部造型適度夸張,表情生動傳神。在深色系的衣服中,她巧妙地尋求深淺、冷暖和色相的對比,小面積的黑色和白色點綴其間,使得整體色彩和諧統一而又富有變化,恰當地展現了和平盛世中老年人的幸福生活。作品《婆媳》則描繪了女子與婆婆等三位女性聊天、接聽丈夫電話的場景,充滿了濃郁的生活氣息。畫面中,白發老人佩戴著淺綠色的圍巾,成為整幅畫的點睛之筆。

李傳真是一位不斷創新、勤奮高產的畫家。在她的彩墨系列作品中,她運用勾線與沒骨相結合的方法,將都市女性與植物花卉巧妙組合,表達了生活的詩意與美好。她的作品帶給我們溫暖與感動,為我們這個時代傳遞了最真誠、樸素的聲音。

創新需要勇氣與擔當。無論是題材選擇、構圖設計還是藝術語言的運用,兩位女畫家都從自己真實的內心情感出發,在長期的探索與實踐中,用不同的形式語言展現了自己獨特的藝術風格。

結語

工筆重彩畫材料技法的特殊性、精神內涵的民族性及審美取向的多元性,使得潘纓、李傳真兩位女畫家在繼承傳統的基礎上不斷創新。她們遵循內心的召喚,追求藝術表達上的自由,潛心創作,樂在其中。她們用色彩語言為人們帶來愉悅與美感,彰顯了中華優秀傳統文化的精神內涵與審美風范。

策劃、組稿、責編:金前文