蘇州地域書法課程思政教育資源及實踐路徑探析

關鍵詞:蘇州地域;書法課程;思政資源;實踐路徑

一、“資源”“地域”的界定

蘇州地域有著豐富且有待開發的書法課程思政教育資源。按照既往研究,我們可以按照“政治站位、家國情懷、人文素養、專業與職業素養”四個思政框架來收集地域資源。[1]但在具體的收集工作中,面對繁雜零散的資源信息,我們將不得不面對這樣的問題:是不是與主題相關的資源都要收集?地域的范圍是否該有所指?

在資源收集中,經過反復徘徊與論證,本人逐漸清晰了資源梳理思路。其一,舍棄零散資源,將精力放在集中、典型且能體現地域特色的資源上。書法課程思政教育資源主要依賴學科資源,地域資源是對學科資源的局部完善與地域性呈現。站在教學實踐的角度,抓重點抓典型是最合理的地域資源收集思路。其二,以服務教學為中心,框定資源檢索范圍。既然考慮到要將地域資源納入課程教學中,為的就是發揮地域資源“便利、親近、生活化”的基本屬性,所以地域資源的主要收集區域應該是結合在校學生的大體學習情景、活動范圍與活動場所確立的,即收集的資源應當是學生方便接觸、容易接觸、喜歡接觸的,否則將失去“地域”與“資源”意義。

鑒于以上認知,書法課程地域資源的收集應該是以學校所在位置為中心、以學生興趣為支撐、以高頻景館為重點、以人文內涵為核心的原則進行。如此,收集來的資源才能夠充分體現生活化與地域性的屬性;如此,在后期的教學實踐中,育人路徑的制定才能夠有所依據;如此,地域資源最終的育人作用與“潤物無聲”的實踐效果才能切實地發揮出來。

二、地域資源列舉

地域資源分“實物”與“史料”兩個類別。實物類資源指當下我們可以直接觸及感受的事物,如書法作品、碑刻摩崖、固定場館、特定活動等;史料類則主要指書法歷史人物、事跡、現象等。

(一)實物類思政資源

根據上文的闡述,“資源”選擇與“地域”范圍是有所指的,尤其是實物類資源。經過篩選,符合條件的資源有兩種。一是首要資源,主要特征為資源集中且思政教育價值突出。1.“園林書法”,包括匾額、楹聯(不少于750件)及書條石(不少于550方);蘇州園林名重且多而集中,光15.8公里的古護城河圈內就有8座——拙政園、獅子林、耦園、藝圃、環秀山莊、怡園、滄浪亭、網師園。2.館藏書法資源,有蘇州博物館與蘇州碑刻博物館。3.摩崖石刻資源,有虎丘、天平山、小王山及林屋山摩崖石刻。二是相對次要資源,主要包括錯落在城區街道中的書法名人故居、紀念館及古牌坊等(集中在姑蘇區),如范仲淹紀念館、白居易紀念館、唐寅故居、文徵明紀念園、潘祖蔭故居、陸潤庠故居、吳大澂故居、顧文彬故居、顧延龍故居、吳侍秋故居及五人墓等。

書法專業學生研學考察課程豐富,依據我校書畫藝術專業學生近三年的主要研學寫生情況,市區周邊的東山陸巷王鏊故居及古建筑群,常熟翁同龢紀念館及虞山摩崖石刻也包含在地域資源范圍內。

(二)史料類思政資源

1.書法歷史人物

蘇州書法歷史人物奠定了蘇州書法文化基調,是書法課程思政教育的關鍵資源,現羅列如下:東晉陸機,唐代張旭、陸柬之、孫過庭、沈傳師、陸希聲,宋代范仲淹、蘇舜欽、范成大、朱長文、錢良祐。到了明代蘇州文藝大興,風尚引領全國,書法成就更是無出其右,號稱“吳門書派”,主要人物除了大家熟悉的四大才子祝允明、文徵明、唐寅、徐禎卿外,另有宋克、李應禎、沈周、吳寬、王鏊、蔡羽、陳淳、王寵、文彭、文嘉、陸師道、周天球、王世貞、王穉登、趙宧光、王時敏等。清代,蘇州文藝底蘊不減,涌現出像汪士、何焯、王原祁、吳偉業、朱和羹、吳云、顧文彬、楊沂孫、翁同龢、潘祖蔭、吳大澂、葉昌熾、陸潤庠、顧鶴逸等書家與收藏家,還包括長期寓居蘇州的錢泳、俞樾、何紹基、吳昌碩及小王山的李根源。民國時期,蘇州文藝依舊繁榮,涌現出一批對近現代書法篆刻頗有影響力的人物,如金松岑、趙石、余覺、蕭蛻庵、周梅谷、陳摩、王謇、汪星伯、吳湖帆、蔣吟秋、祝嘉、吳進賢、費新我、謝孝思、錢榮初、張寒月、錢太初、張辛稼、瓦甕、王能父、沙曼翁、蔡謹士、程質清、宋季丁、馬仕達等。[2]

2.事件與現象

在我國近現代史上,蘇州的“一賽一校一館”開時代之風氣,對我國近現代哪怕當代的書畫文藝都發揮了積極的促進作用。另外,當時蘇州書畫人結社風氣盛行,前后涌現出的社團、畫會眾多,其中頗具影響力的如“蘇州美術畫賽會”——我國美術史上首次全國性書畫展覽,同時該賽會還推動了蘇州美專的創立;“怡園畫集”,1895年由顧鶴逸、吳大澂等人創辦,成員有吳昌碩、費念慈等;“正社書畫會”,1933年由吳湖帆等人創辦,其目的為振興吳門畫派,張大千是該會成員;另有像1930年創辦的“冬季書畫濟貧會”、1931年的“書畫賑濟會”、1932年的“婆羅畫社”等,這類團體在正常文藝交流之外,還承擔了賑災濟貧的任務。[3]這時期的書畫會不僅促進了蘇州近現代文藝的發展繁榮,更體現出吳人的人文情懷與時代擔當。

三、思政元素與思政路徑舉要

(一)認知前提——元素、資源、路徑、教師、學生及其相互關系

思政元素是在對思政資源的解構中提煉得來的。以烹飪來比喻,資源好比食材,元素則是其養分,而實踐路徑就是處理、加工食材的方式方法,為的是幫助受眾(學生)吃下與吸收食物養分。食材具備養分,但食材不等于養分。實踐路徑是食材與養分之間的橋梁。吸收養分也不是最終目的,最終目的是成長個體,也就是育人——立德樹人。教師在這個環節充當的是廚師與營養師的角色,同時也應當是一個仍在吸收養分的獨立個體——打鐵還須自身硬,教師自身各方面素質的上限,影響著課程思政教育的效果與深度。受眾成長所需養分多樣,所以食材的類別也應該多樣,為防吃膩,烹飪方法也須豐富多變。同時,受眾的成長,因受多種因素影響,并非一帆風順,所以要求教師還能夠根據受眾的具體情況與營養需求及時調整食譜,避免營養失調。最后,搭建與之相匹配的評估機制,該機制即幫助教師監測學生的營養均衡情況,同時也督促教師把關教師有沒有充當好廚師、營養師的身份,監測教師個體的營養是否均衡。

我想,上述認知是教育者能夠選擇、處理、烹飪好食材的前提與關鍵。

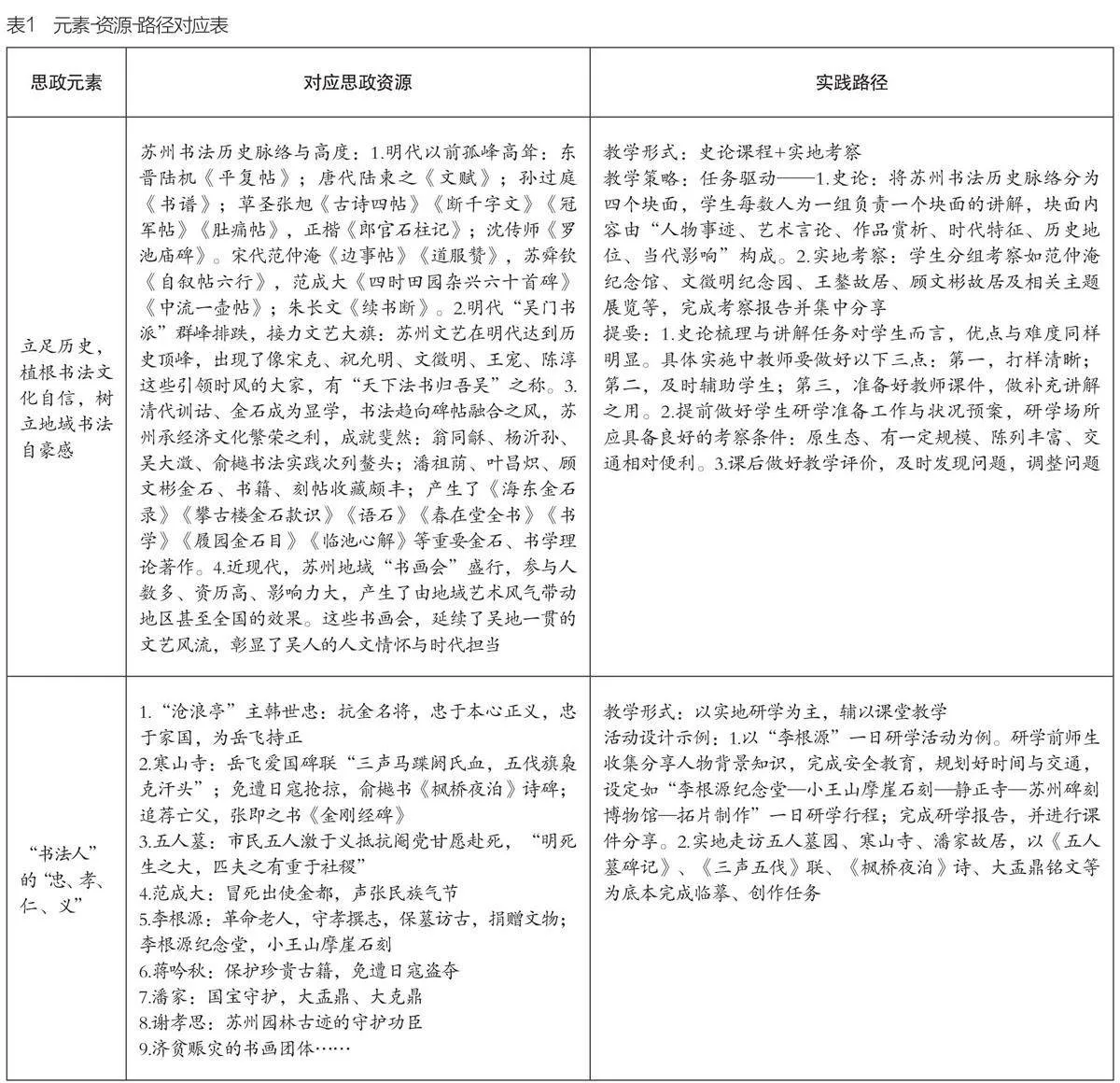

(二)思政元素與實踐路徑舉要(表1)

結語

面向收集來的資源,可開發的思政元素與育人路徑還有很多,現僅以以上四方面為例。在具體課程思政教育實踐中,因個體的人與落實育人任務的學校具備著地域屬性,而使得資源的地域意義凸顯了出來。地域資源在親近學生、實踐運用上優勢明顯,在屬性上補充、豐滿了學科資源。開發并應用好地域資源,既能夠發揮其“潤物無聲”的育人作用,還能夠起到強化地域文化印象,提升城市書法自信的作用。

策劃、組稿、責編:金前文