依據課標 回歸學情

摘 要:初中學業水平考試結果是衡量學生是否達到畢業標準和高一級學校招生錄取要求的重要依據,也可為學校的教學質量和教師改進教學提供指導和參考。2024年廣東中考歷史試題的最大亮點是依據課標,回歸學情;在命題導向上落實立德樹人根本任務,滲透歷史學科核心素養,體現課程內容要求、學業質量要求;對于正確引導初中歷史教學、積極備戰中考,具有重要的啟發作用。

關鍵詞:課標 中考歷史試題 歷史教學

一、一段文字引發的思考

初高中歷史教學的原點到底在哪里,長久以來我未曾關注這一問題。直至讀到下面這段文字后,才引發了我對這一問題的興趣:“初中教學對知識開掘的深度、材料提升的量度、訓練把握的難度并不亞于高中。高中教師說:‘你們初中上得太深了,我們高中都講不到這種程度。’初中教師說:‘高中還在上這些啊,我們都教過了,你們怎么不知道初中學了什么?’……由此,初高中教學銜接開始進入我的教研視野。歷史教學的原點在哪里?在學生!‘學生’。”[1]

這是江蘇特級教師唐琴在《從學情出發的初高中銜接教研探索》一文中寫到的案例,唐老師把歷史教學的原點回到了“學生”,這正是教學過程體現學生價值的真諦所在。那么,初中歷史教學除了回歸學情,還可以做些什么呢?帶著這樣的疑問,筆者不禁聯想到廣東中考歷史試題。畢竟,中考歷史試題是落實立德樹人根本任務,滲透歷史學科核心素養,體現課程內容要求、學業質量要求的重要手段。因此,研究2024年廣東省中考歷史試題,對于正確引導初中歷史教學、積極備戰來年中考具有重要的啟發作用。

二、2024年廣東中考歷史試題概觀

1.試題命制形式與主干知識梳理

2024年廣東中考歷史試卷在試題類型、數量、形式上與往年基本一致,第1至30題為選擇題;第31至33為主觀題,設問從8個小問縮減到7個。主觀題中,材料題2道,開放題1道,試題形式保持不變。試題總體保持穩定,難度適中,重點考查主干知識,強調初中學段的基礎性。試題考查的主干知識如表1。

表1不僅呈現了中考歷史考查的重點,也體現了歷史學科在初中階段對學生知識結構的要求。通過對主干知識的梳理,既能清晰把握試題分值設置和比重,也可明確初中歷史各板塊內容的地位,進而探討試題內容的具體呈現方式及其背后所蘊含的命題意圖,為后續的教學提供依據。

2.試題分值設置與比重

根據表1的梳理,中國史占全卷分值的68%,這無疑強調了在初中階段對中國史教學的高度重視,特別是中國古代史和近代史的教學,二者分值占全卷的54%。同時,世界史板塊占全卷的32%,其中世界近代史分值占全卷的20%。這樣的分值分布,既凸顯了中國歷史文化的深厚底蘊和本土歷史的重要性,也體現了在全球化背景下,歷史教學對拓寬學生國際視野、了解人類文明交流互鑒的深遠意義。

3.試題命制主要特點

學業質量標準是命制試題的重要依據。要求學生“在完成相應的學習任務過程中所表現出的解決問題的正確價值觀、必備品格和關鍵能力,由此體現核心素養的發展水平和課程目標的實現程度”。[2] 從表1的整理可知,廣東省中考歷史試題重視主干知識的考查,要求考生提煉材料中所要傳遞的歷史信息,并對歷史信息進行合理的加工,并做出理性的判斷。

(1)選擇題:緊扣教材

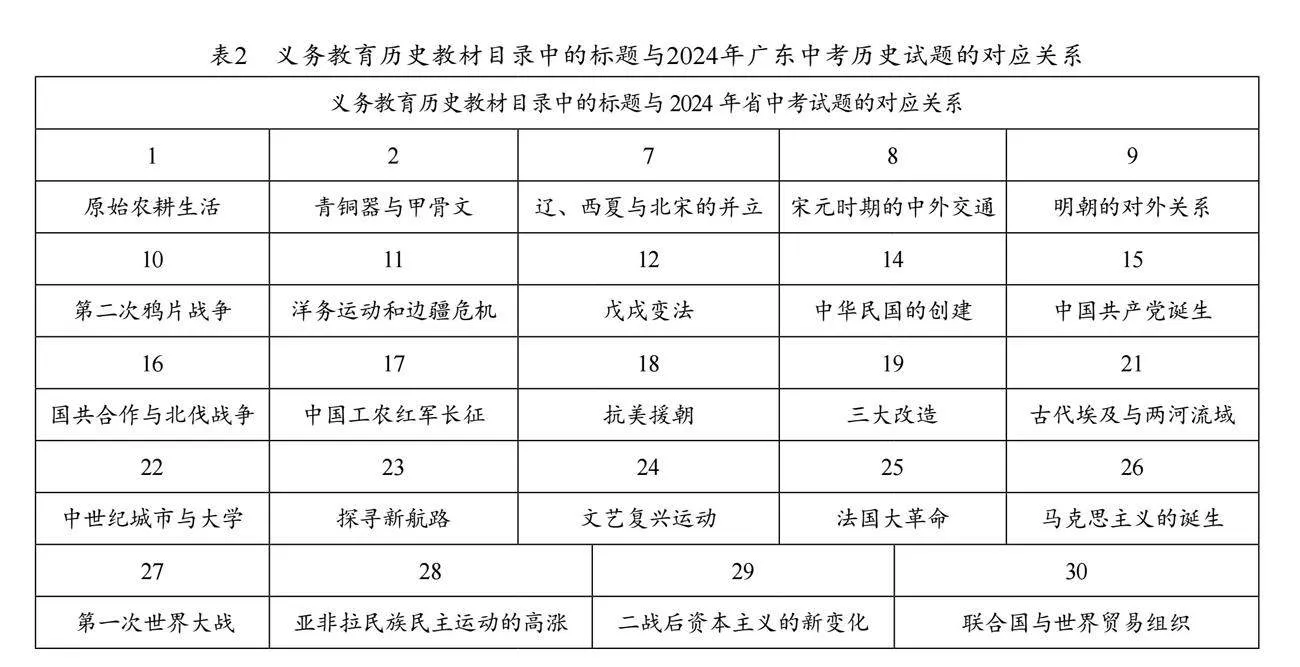

選擇題部分,第1、2、7、8—12、14、15—19、21—30等24道試題直接考查主干知識,即考查方向與教材內容基本保持一致。第4、5、6、13、20題從主干知識切入(如表2),要求學生對基本史實作合理推斷。第3道試題側重呈現與教材差異之處,有反押題的傾向。

若仔細分析義務教育歷史教材目錄中的標題與中考試題的對應關系,絕大多數選擇題是直接緊扣每課標題考查,還有部分選擇題考查本課中的子標題,如第27—30題等等。但二者的考查依然是緊扣具體的史實,讓學生在歷史情境中分析試題設問所指的事件或概念。因此,從學科發展的角度看,中考試題在情境、問題、思維和難度的設定是基于初中生的能力水平。如試題材料比高中試題字數少,材料中所指的歷史事物更加明確,歷史思維的滲透相對高中較低。[3]若從考查形式、命題方式和考查內容進一步分析,試題表現出以下特點:

第一,縱觀選擇題的考查形式,聚焦主干知識考查,且緊貼教材的單元標題命制。

第二,微觀選擇題的命題方式,基本是以客觀史實的敘述,部分試題材料引入某些評論或觀點,要求學生把握試題材料大意的情況下,聯系所學知識,做出合理的判斷。

第三,綜觀選擇題考查內容,大力弘揚社會主義先進文化、革命文化、中國優秀傳統文化的認識,加強黨史、國史、改革開放史、社會主義發展史“四史”教育,強化學生的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。[4]

(2)主觀題:聚焦學科素養

主觀題部分,第31—33題都聚焦五大歷史學科素養,尤其滲透時空觀念、歷史解釋和家國情懷的考查較為明顯。

第31題以書寫材料為載體,橫跨古代史,強化學生對中國優秀傳統文化的理解。試題從早期書寫材料的局限切入,讓學生認識到造紙術對古代中華文明發展的意義。接著,試題要求學生回到宋代的歷史時空,分析宋代圖書興盛的時代背景。試題留給學生思考空間較大,并緊扣教材主干命題。最后,要求學生概括明清科技類圖書的新特點,重點在“新”字,強調與過去的朝代不同,但從省參考答案來看,試題降低了作答難度。總的來講,試題從文化載體層面審視中國古代文化的變遷,通過主干知識、信息提取、學科素養等方面區分學生的關鍵能力和核心素養。

第32題將革命文化和改革開放史有機融合,通過不同時期留學生群體的選擇,厚植愛國主義和責任擔當的歷史教育。抗日戰爭時期,留學生從海外主動回國抗日;改革開放時期,留學生紛紛出國學習,學科選擇經歷了從重視語言學科到自然科學的轉變。這些都深刻體現了不同時代的國家特征。因此,試題從不同時期呈現留學生群體的選擇,體現了命題者對留學生群體與國家建設的關注,具有鮮明的時代性和價值導向。

第33題是一道開放性試題,考查學生模仿題目案例、調動歷史知識、組織歷史思維和分析歷史問題的能力,關注人類科技發展所帶來的公共問題,體現世界視野和公民教育。試題命制形式既不是評析類,也不是寫觀點類,而是要求學生模仿示例寫一篇研究報告。這既降低了難度要求,又保持了一定的開放性。然而,在閱卷的過程中,筆者發現有相當一部分學生寫了工業革命,說明學生時空觀念意識薄弱和審題不夠嚴謹。因此,初中開放性試題的考查更多體現在基本學習規范、主干史實運用、初步學科素養以及正確價值觀的滲透,而非強調試題難度和學科深度。

三、2024年廣東中考歷史試題對教學的啟示

2024年廣東中考歷史試題,對引導初中歷史教學、積極備戰來年中考提供了以下啟示:

根據本地級市的閱卷反饋,認清地方學情,并依據學情改進教學。目前,各地級市自主中考閱卷,能從宏觀層面觀察到學生作答的情況。針對學生作答過程中出現的問題,開展實事求是的分析工作,有利于改進初中歷史教學,提升教學和備考的針對性。

充分挖掘教材內容,圍繞主干知識進行歷史教學。從試題分析中可知,省中考歷史試題基本是緊扣教材標題命題,“強干弱枝”的風格十分明顯,如選擇題部分的考查基本是緊扣教材的標題命題,這也是符合初中學段歷史教學的特點。省中考歷史試題不在于難度和學科深度,而在于普及和夯實學生歷史學科的基本常識。盡管從今年秋季開始,使用新修訂教材,但從新增內容來看,預估未來中考對教材主干知識的考查會更明顯。

重視義務教育歷史學科學業質量標準,理解中考命題的依據。試題命制的依據之一是義務教育學業質量標準。以第31題的第(2)問為例,要求剖析宋代圖書事業繁榮的原因。這一設問融合了因果聯系與跨學科領域的橫向聯結考查,與學業質量標準“了解歷史發展過程中的各種聯系”不謀而合。那么,如何將學業質量水平滲透在教學中?鄭林教授建議這樣處理教學目標與課程標準內容要求、學業質量水平的對應關系:強調陳述教學目標的基本形式,可以參照課程標準學業質量水平標準的“質量描述”形式。[5] 按照鄭林教授的方式制定教學目標,可突出教學重點,落實課程標準的要求。

滲透學科核心素養,培養學生的關鍵能力。以省中考試題第33題為例,該題要求學生為第二次工業革命撰寫一份研究報告,這無疑是對學生關鍵能力和學科核心素養的綜合考查。試題要求明確,包括研究角度、研究思路和研究結論的撰寫,實質上是在引導學生模仿示例、提煉信息、探究問題、表述觀點并撰寫結論。這一要求與黃牧航、張慶海教授在《中學歷史學科核心素養的教學與評價》中的觀點高度契合,他們主張將歷史學科關鍵能力分為四類:歷史知識的獲取能力、歷史思維能力、歷史探究能力和歷史表述能力。書中不僅細化了這些關鍵能力的內容,還明確了它們與學科核心素養考查目標之間的關系。[6]因此,在日常教學中,參照關鍵能力的分類來設計教學問題,以提升問題的思維含量,有效培養學生的歷史思維能力。

最后,開展主題或有意義的概念教學,挖掘和發揮學科育人的功能。測試目的不僅僅在考查學生考多少分數,更在于對學生人生關鍵成長的教育。歷史學科不僅承載著豐富的知識,更蘊含著時代的主流思想和價值觀。如第32題留學生群體的選擇。通過主題或有意義的概念教學,可引導學生深入思考歷史事件背后的原因、影響和意義,培養學生的歷史思維能力和人文素養,踐行為黨育人、為國育才使命。

【注釋】

[1][2] 唐琴:《從學情出發的初高中銜接教研探索》,《中學歷史教學參考》2022年第5期,第21頁。

[3] 胡文根:《對接與貫通:從廣東省歷史學科中考與高考看初高中教學銜接》,《中學歷史教學》2021年第9期,第63頁。

[4] 徐藍、馬敏主編:《義務歷史課程標準(2022年版)解讀》,北京:北京師范大學出版社,2022年,第9頁。

[5] 鄭林:《基于學科核心素養目標的歷史教學與評價一體化設計》,《歷史教學》2022年第9期,第5頁。盡管鄭教授是依據高中歷史學業質量標準,但其關聯教學目標和學業質量標準的做法值得借鑒。

[6] 黃牧航、張慶海:《中學歷史學科核心素養的教學與評價》,北京:人民教育出版社,2020年,第283頁。