學習工具視野下的高三歷史二輪復習

摘 要:二輪復習在整個高三歷史復習中占據承上啟下的重要地位,隨著新課標與新教材的推行,傳統的二輪專題復習法難以應對新高考的要求。面對新的高考評價體系,二輪復習應該以學生學習活動為突破口,利用學習工具的結構性與實踐性,鍛煉學生遷移知識的能力,其中歷史地圖便是一種很好的學習工具。

關鍵詞:二輪復習 學習工具 結構性 實踐性 歷史地圖

高三歷史二輪復習要采用怎樣的方法?這是一個值得思考的問題。傳統二輪專題復習面臨理論和實踐的雙重困境:延續知識本位難以應對“一核四層四翼”的高考命題方向;選必教材已經以專題史的形式加以呈現,重復選必教材內容幾無必要。在二輪復習中,筆者認為教師應該充分利用統編教材,給學生提供多樣的學習工具,幫助學生鞏固知識體系,提升核心素養。筆者對此略有實踐體會,因而不揣淺陋,以求正于方家。

一、歷史學習工具

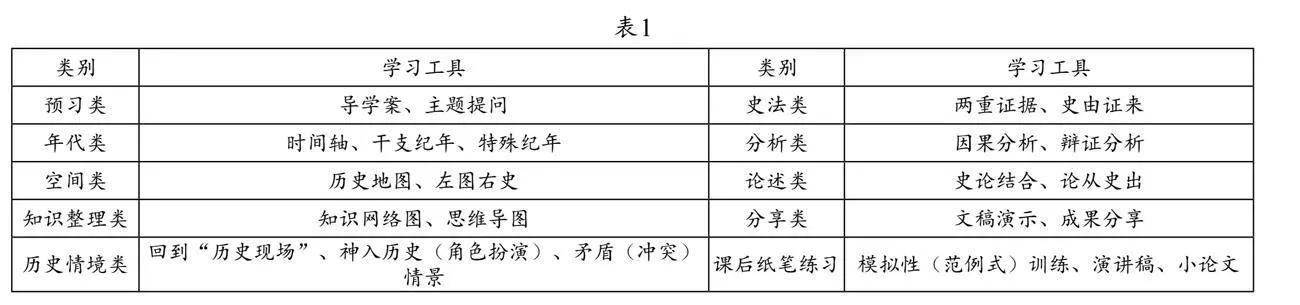

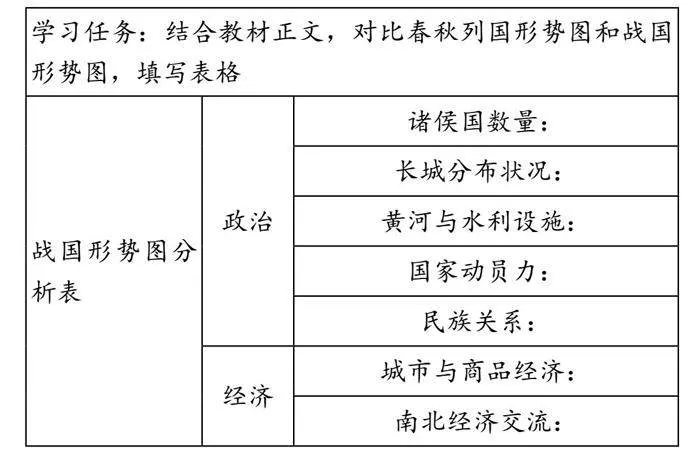

學習工具指學生在學習時使用的各類用具、方法與手段,有研究者將歷史學習工具分為以下類別(表1)。[1]

本文著重探索空間類學習工具——歷史地圖的使用策略。統編高中歷史教材在歷史地圖選用方面呈現選圖豐富、應用拓寬、細節完善等新變化,這些變化反映了當下歷史教育的新導向,意在激發學生的學習興趣、增強學生的國家版圖意識、培育學生的學科核心素養。此外,作為一種非連續文本,歷史地圖具有直觀性、概括性、跳躍性、復雜性等特點,在處理此類問題情境時,學生需要進行圖文轉換、搜集整合信息、調動學科思維。[2]依據設計學習工具結構性和實踐性的原則,筆者對教材中的歷史地圖進行了如下處理。

二、學習工具的結構性:解讀組合地圖

學習工具的結構性即“有結構的材料”,指的是教師精心設計的材料組合,其重點在材料組合在一起的“關系”或者“意義”。學習工具的組合既要遵循學生的認知邏輯,更要能揭示某個原理,促進學生在材料探索中逐步形成核心素養。[3]借鑒潘諾夫斯基的圖像解讀思維,筆者認為解讀組合地圖的思路可以歸納為三個關鍵詞:讀圖技巧、歷史史實、價值關懷。

讀地圖,掌握讀圖技巧。學生在處理地圖類問題情境時,往往缺乏讀圖的技巧。在高三復習中,筆者經常運用教材中的地圖,訓練學生的讀圖能力,涵養時空觀念素養。《古代主要文明示意圖》[4]就蘊含豐富的訓練價值:其一,該圖圖例比較復雜,可以用來拓展學生的讀圖視野。其二,該圖以不同的顏色表達了古代農耕文明拓展的邏輯:在農業發展推動下,古代文明在地理空間上呈現出點—線—面—帶的發展特點。其三,該圖將時間和空間相結合,繪圖者的時空觀念值得學習。遷移這一思維方式,學生就可以較為輕松解決2023年深二模第11題。

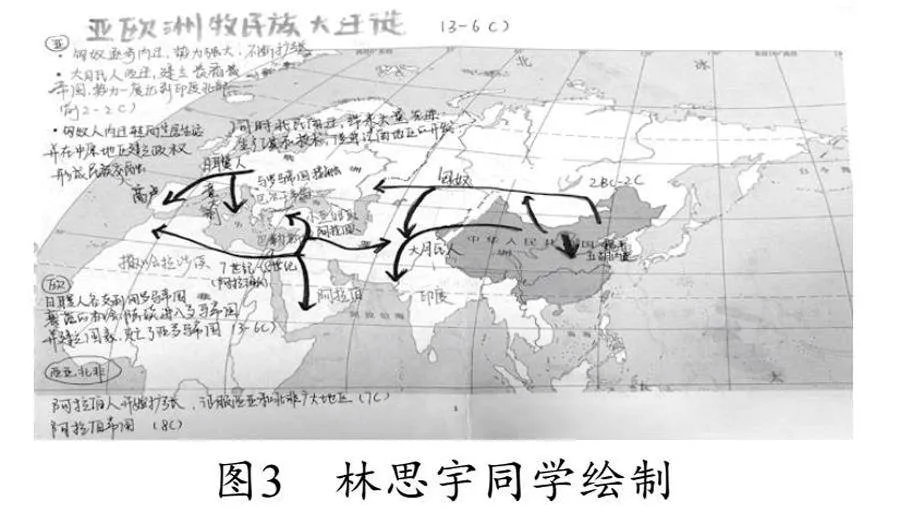

用地圖,形成知識結構。知識結構化、學習任務化、思維外顯化是推行素養導向課堂的抓手。在高三復習備考中,教師可以利用教材地圖創設教學情境,布置驅動型學習任務,幫助學生在解決問題過程中形成并展示出可以遷移的結構化知識。課程標準對春秋戰國時期的要求是:通過了解春秋戰國時期的經濟發展和政治變動,理解戰國時期變法運動的必然性,而對春秋戰國之際的考查又往往涉及到社會轉型概念。為達成學習目標,筆者利用教材地圖,要求學生讀春秋和戰國兩幅地圖[5],完成如下表格。

思考題:

1.史學界將春秋戰國時期稱之為“禮崩樂壞”,結合戰國形勢圖分析表,列舉春秋戰國“禮崩樂壞”的表現。

2.思考水利設施、國家動員力與集權制度建立之間的關系。

3.結合社會轉型的概念,以思維導圖的形式展示春秋戰國之際的社會轉型。

組地圖,落實立德樹人。長城遺址是中國體系最健全、規模最大的線性文化遺產,歷史上先后有西戎、匈奴、羌、鮮卑、鐵勒、突厥、吐蕃、黨項羌、蒙古等眾多民族以長城為紐帶,依托長城所建立的政治上和平、經濟上交往、文化上交流的秩序進行廣泛的民族間交往交流交融。隨著大一統局面的日益鞏固,長城的軍事功能日趨弱化,長城逐漸從軍事建筑轉變為融合紐帶,進而在民族貿易、藩部朝貢、交通聯絡、民族交融等方面發揮著越來越重要的作用。[6]長城見證了中華民族走向大一統,構筑中華民族命運共同體的歷程與歷史上“華夏入夷狄則夷狄之,夷狄入華夏則華夏之”的多民族交往交流交融的史實,推動了中華民族多元一體格局的形成。[7]借鑒學界最新研究成果,我們可以把《戰國形勢圖》《秦朝形勢圖》《西漢形勢圖》《明朝形勢圖》《清朝疆域圖(1820年)》[8]加以組合,從長城入手創設學習情境、布置學習任務,引導學生分析不同時期長城的特點,加深學生對中國古代民族關系的認識,呼應《中外歷史綱要(上)》活動課《家國情懷與統一多民族國家的演進》。

三、學習工具的實踐性:繪制核心地圖

在建構主義者看來,學生學習是一個依據原有知識,不斷轉變、建構的過程。利用實踐性的學習工具暴露學生存在的學習問題,將學生的思維外顯化、可視化,推動學生的思維重構,是一種有意義的學習行為。學習工具的實踐性強調學生“在做中學”,以達成發展學科核心素養的目標。

我們以繪制世界古代史地圖為切入點,來討論這個問題。《中外歷史綱要》上下冊使用了近80幅地圖,學生不可能面面俱到全部繪制。建立合理的標準,選擇合適的地圖,是教師布置這一學習任務時首先要思考的問題。標準應該如何設立?從世界史的角度來看,學生需要深刻理解馬克思主義“世界歷史”理論。從縱向來看,人類社會在生產力推動下社會形態從低級到高級的演變,國際格局也從多元平衡到西方殖民霸權再到世界多極化趨勢。從橫向來看,人類社會聯系日益密切,從孤立分散到整體世界。[9]厘清世界歷史的發展脈絡,結合教材中對應的世界古代史內容,學生可以歸納出世界古代史的發展線索,體現發展線索的教材地圖便是學生地圖繪制的重點。

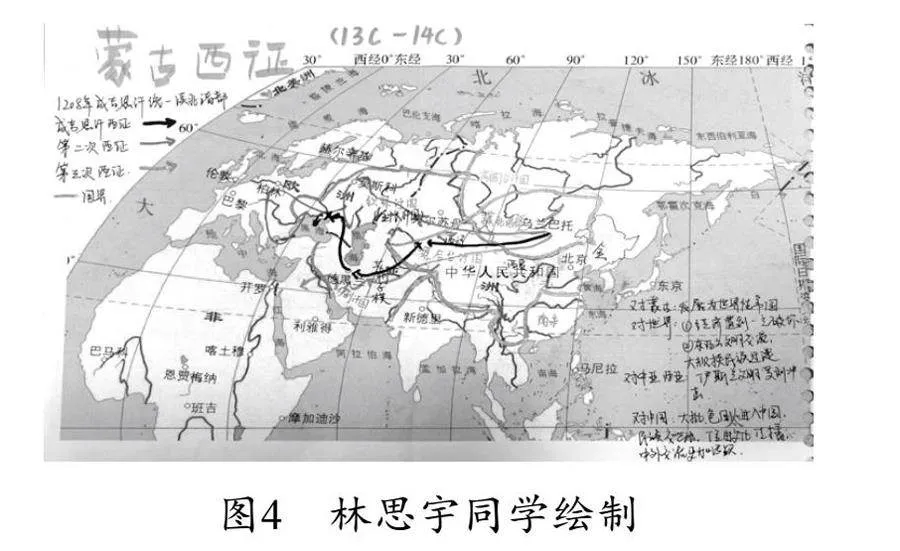

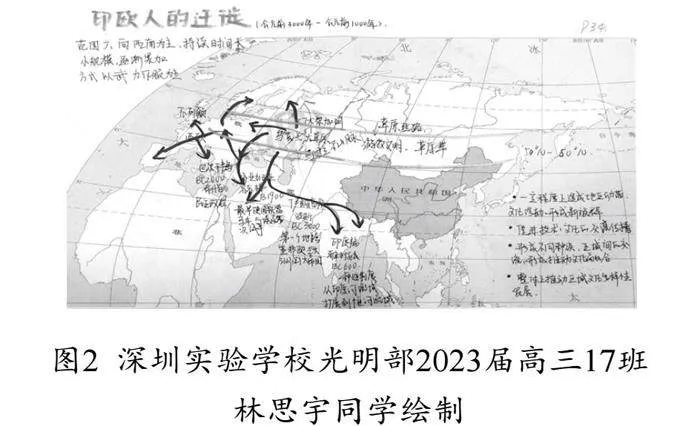

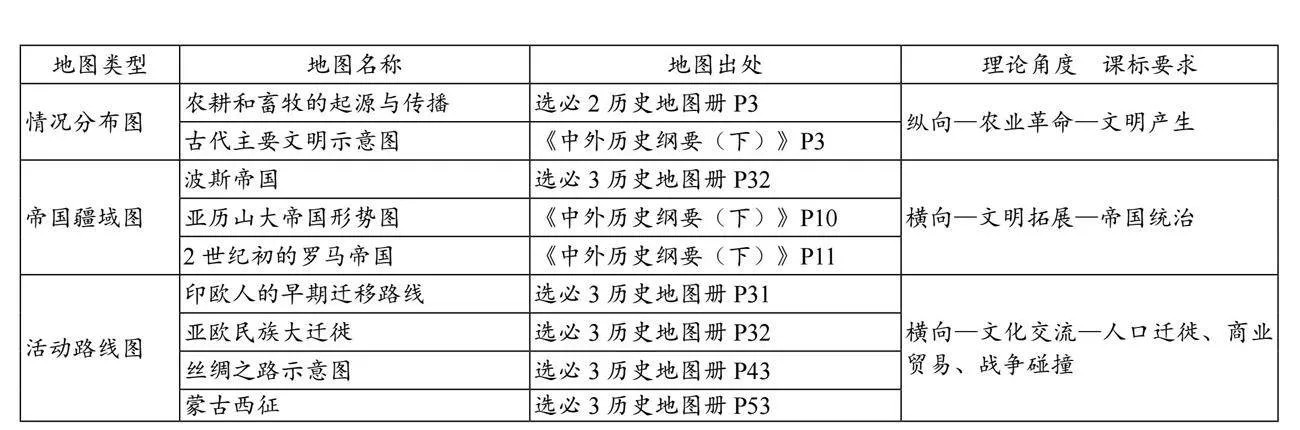

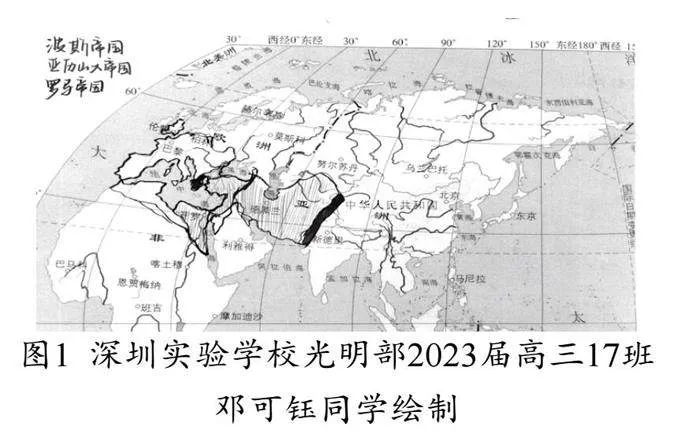

筆者從標準地圖服務系統下載兩幅世界地圖,進行再次加工,打印給學生備用。課堂上教師對重點地圖進行系統講解,學生利用課下時間繪制地圖,形成個性化的筆記,以下為部分學習成果展示。

一張圖繪制三大帝國的疆域,進行空間辨析。

游牧文明與農耕文明的分野,地理位置的絕對和相對表達。

展示游牧民族對農耕世界的沖擊,體會中外發展聯系、思考文明道路差異。

繪制蒙古西征路徑,標記四大汗國,影響體現了分主體的答題思路。

面對新高考的挑戰,二輪復習扮演著將知識進一步轉變為素養的角色。深入挖掘統編教材,引入學習工具視角,使學生在知識結構與現實問題之間建立有效聯系,化“被動接受知識”為“主動實踐思維”,有效應對新高考。本文以歷史地圖為例討論了學習工具的使用情況,拋磚引玉,期待更多關于學習工具的探索。

【注釋】

[1] 鄭婷婷:《發揮學習工具功能,促成關鍵能力生長——以研究課“中國古代的民族關系”為例》,《歷史教學(上半月刊)》2023年第1期,第45—46頁。

[2] 馬春明:《非連續性文本研究文獻綜述》,《內蒙古師范大學學報》(教育科學版)2018年第12期,第94頁。

[3] 鄒萍萍:《促進概念建構的學習工具設計原則與策略——以小學科學學科為例》,《現代教育》2021年第24期,第31頁。

[4] 教育部:《中外歷史綱要(下)》,北京:人民教育出版社,2019年,第3頁。

[5] 教育部:《中外歷史綱要(上)》,第9、10頁。

[6] 鄧濤:《長城是清代民族融合的紐帶》,《歷史評論》2022年第3期,第39頁。

[7] 馮海英、馬建軍:《長城寧夏段見證歷史上多民族交往交流交融》,《寧夏社會科學》2022年第6期,第209頁。

[8] 教育部:《中外歷史綱要(上)》,第10、17、23、74、79頁。

[9] 錢乘旦:《新世界史綱要》,北京:北京大學出版社,2023年,前言第3頁。