社區治理何以標準化:影響因素與多元路徑

摘 要:社區治理標準化是國家治理現代化的基石,其重要性不言而喻。以20個國家級社會管理和公共服務綜合標準化試點作為樣本,運用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法進行多案例分析,探究影響社區治理標準化水平的重要因素以及實現社區治理標準化成效不同的條件組合路徑。研究發現,社區治理標準化的實現不存在必要條件,而是存在 “多元權力—科學管理”型、 “豐富資源—多元權力” 型、 “豐富資源—多元權力—價值構建—信息技術” 型和“科學管理—信息技術”型四種社區治理標準化路徑,進一步歸納為協同途徑、工具途徑以及混合途徑。證實社區治理標準化成效不是單一影響因素的結果,而是通過多元條件組合實現的,社區治理標準化是一個復雜的過程。從結果組合上來看,社區治理標準化的影響因素實質上可以總結為公共性與技術性的互補以及相互替代。

關 鍵 詞:社區治理標準化;影響因素;模糊集定性比較分析

中圖分類號:D63 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8207(2024)12-0069-13

社區既是國家治理的基本單元,也是社會治理的重要場域和載體。社區的現代化過程也是國家治理和社會治理現代化的重要組成部分。面對社區治理效能的提升需求、社區治理的問題解決和社區秩序的和諧穩定等一系列現實困境,亟須以標準化治理為有效制度工具強化社區 的精細化運作水平,改善社區治理績效。[1]2013年黨的十八屆三中全會就將“完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化”確定為我國全面深化改革的總目標,明確了社會治理精細化、標準化在國家治理現代化實現路徑中的地位和角色。2015年12月,國務院出臺《國家標準化體系建設發展規劃(2016—2020年)》,為我國各個層面標準化的開展提供了指導性依據。2017年6月由中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發的《關于加強和完善城鄉社區治理的意見》中提出“加快建立城鄉社區治理標準體系,研究制定城鄉社區組織、社區服務、社區信息化建設等方面基礎通用標準、管理服務標準和設施設備配置標準”。由此,我國社區治理標準化工作實踐也廣泛展開,探索出了許多結合當地特色的社區治理標準化模式。在鄉村,諸暨市楓橋鎮建立了一整套可操作、可復制的基層社會治理體系,為社區治理標準化提供了借鑒樣本;[2]在城市,深圳市福田區從個別社區試點到全區社區推廣,通過標準化使基本公共服務更加普惠便捷。[3]此外,黨中央也在全國范圍內開展了許多基層治理標準化試點項目,推進國家治理現代化進程。然而在實踐方面盡管有諸多的成就和做法,但是在理論和實踐上卻未能清晰勾勒出社區治理標準化建設的路徑圖景,為后續社區的標準化提供參考。因此,筆者試圖通過對相應的成功標準化案例進行深入研究,利用模糊集定性比較分析(fsQCA)來初步探索實現社區標準化的路徑。

一、文獻綜述

一些學者對社區治理標準化的理論內涵進行了研究。社區治理標準化應當體現治理主體的多元化和互動性、治理方式的法治化和靈活性、治理目標的規范化和精細化、治理結果的公共性和秩序性。[4]結合我國標準化體系建設發展規劃,可將社區治理標準化的要義概括為“12345”:以良好治理為一個核心,以需求導向和社區本位為兩個根本,平衡政府與社會、他治與自治、管理與服務三種關系,實現主體、模式、方式、內容四方面的轉變,設定精細化、專業化、人性化、信息化、法治化五方面目的。[5]標準化在社區治理中的作用是實現政府職能轉變、提高民生服務水平、構建和諧社區。[6]社區治理標準化建設是價值轉變、良好治理、科學治理、智慧發展四方面的綜合表現。[7]

我國開展社區治理標準化建設的時間還不長,大部分研究圍繞社區治理標準化個案展開,聚焦其標準化實現手段。端木一博等人通過對北京、上海、深圳的智慧社區的發展進行標準化回顧,強調了將信息化、新技術與社區治理標準化結合的必要性。[8]祁小華提出,構建“互聯網+”的標準化模式能夠提高公共服務的協調能力、社區管理與運行的效率,并且分析了黨建引領、多主體協商議事反饋等因素對社區治理標準化的影響。[9]王扣柱等人通過研究上海市閔行區社區衛生服務綜合標準化建設,認為設計科學的組織架構、建設標準化人才梯隊、制定合理的工作計劃能夠幫助做好社區標準化。[10]顧磊宏總結深圳市某街道社區治理標準化探索經驗,認為建設一套可復制推廣的社區標準化模式,需要在更高層面建立社區事務準入制度、開展社區間的標準化經驗交流分享、進行社區專職工作者培訓、完善社區黨組織設置、提高社區服務的均衡性。[11]金岳田認為,專門機構、黨建同步、服務與設施配套、志愿者參與對于社區治理標準化建設發揮著重要作用。[12]邵陽提出“黨領統合”新思路,以應對社區治理轉型的挑戰。[13]

隨著我國標準化建設工作的推進,學者們關注到了社區治理標準化實踐過程中存在的困境。協同治理與官僚控制、專業化管理存在沖突,需要建設自下而上的社區治理標準化體系,平衡治理要素之間的關系。[14]社區治理標準化出現了結構化與功能化的分離,價值與規范之間存在矛盾,治理缺乏靈活度。[15]以“善治”為導向,實現頂層設計、軟硬兼施、雙重理性與實踐產出的轉變,是解決問題的可能路徑。[16]

從現有研究來看,其內容集中于對社區治理標準化價值意蘊的思考以及理解社區治理標準化的實現邏輯。總的來說,目前社區治理標準化的研究基本為個案研究,結論缺乏普適性,且尚處于理論構建初級階段,側重于理論性分析,缺少實證研究。社區標準化治理存在多種影響因素,現有的相關文獻也忽視了對不同條件因素之間協同效應的探究。由此為出發點,筆者運用模糊集定性比較分析(fsQCA)方法進行多案例分析,探究影響社區治理標準化水平的重要因素以及實現社區標準化治理成效不同的條件組合路徑。

二、研究方法與設計

(一)案例選擇

為使我國社會治理更加科學和規范,發揮標準化對治理能力現代化的作用,國家標準化管理委員會(以下簡稱“國標化”)開展了社會管理和公共服務綜合標準化試點工作。從2013年起至2022年8月,國標委確定了國家級社會管理和公共服務綜合標準化試點共七批。本文基于fsQCA對樣本數量的要求、案例與研究問題的貼合度、數據的可獲得性,從七批標準化試點中選取了20個社區治理標準化的典型代表區域(見表1)。國標委對于試點的選擇、工作監督及驗收代表了治理標準化的官方要求,使得選取的案例具有權威性和標準化共性。同時,選取的案例涉及我國華北、華東、華南、東北、西南多個地區,鄉鎮社區和城市社區兼有,具有多樣性,并在標準化治理的過程中展現出差異性。

(二)定性比較分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)

由美國社會學家Ragin基于集合理論所發展出來的定性比較分析(QCA),是一種兼顧“組態分析”和“集合論”的研究方法,用于探究可能存在的“因果系統”,從而發現一個以上的不同條件因素之間的復雜關系對結果的導向。QCA方法側重于研究跨樣本的“并發因果關系”,也就k/f17z4z+qeeM+5w7dFI9Q==是說,不同的因素組合可能導致相同的結果。它超越了定性與定量的界限,通過將案例視為條件的組態,用條件組態取代自變量、組態思想代替凈效應思想、集合關系代替相關關系,整合了定性與定量分析的優勢。[17]選擇使用定性比較分析方法,原因在于:首先,QCA適用于中小樣本的多案例比較分析,本文屬于小樣本研究,樣本數量為20;其次,QCA通過布爾代數邏輯語言區別于傳統回歸分析“自變量—因變量”的二元關系,保留影響因素之間復雜的組合關系。已有對社區治理標準化影響因素的研究將各個影響因素視為獨立的,忽視了條件間的相互依賴關系,而筆者嘗試探究多元因素對社區治理標準化的聯動效應,獲得實現社區治理標準化成效的條件組合路徑。定性比較分析(QCA)有四個具體方法:清晰集、模糊集、多值集和MSDO/MDSO。筆者選擇了模糊集定性比較分析方法(fsQCA),其特征是將集合隸屬度的類別和程度相結合,使其具有漸進式的變化,從而為解決研究中需要同時關注變量的類型與變量在條件或水平上的變化此類問題提供了一種新的思路,能夠更加準確地衡量不同條件變量對社區治理標準化建設的影響,厘清因果邏輯。[18]

三、分析框架、變量選取與測量

(一)分析框架構建依據

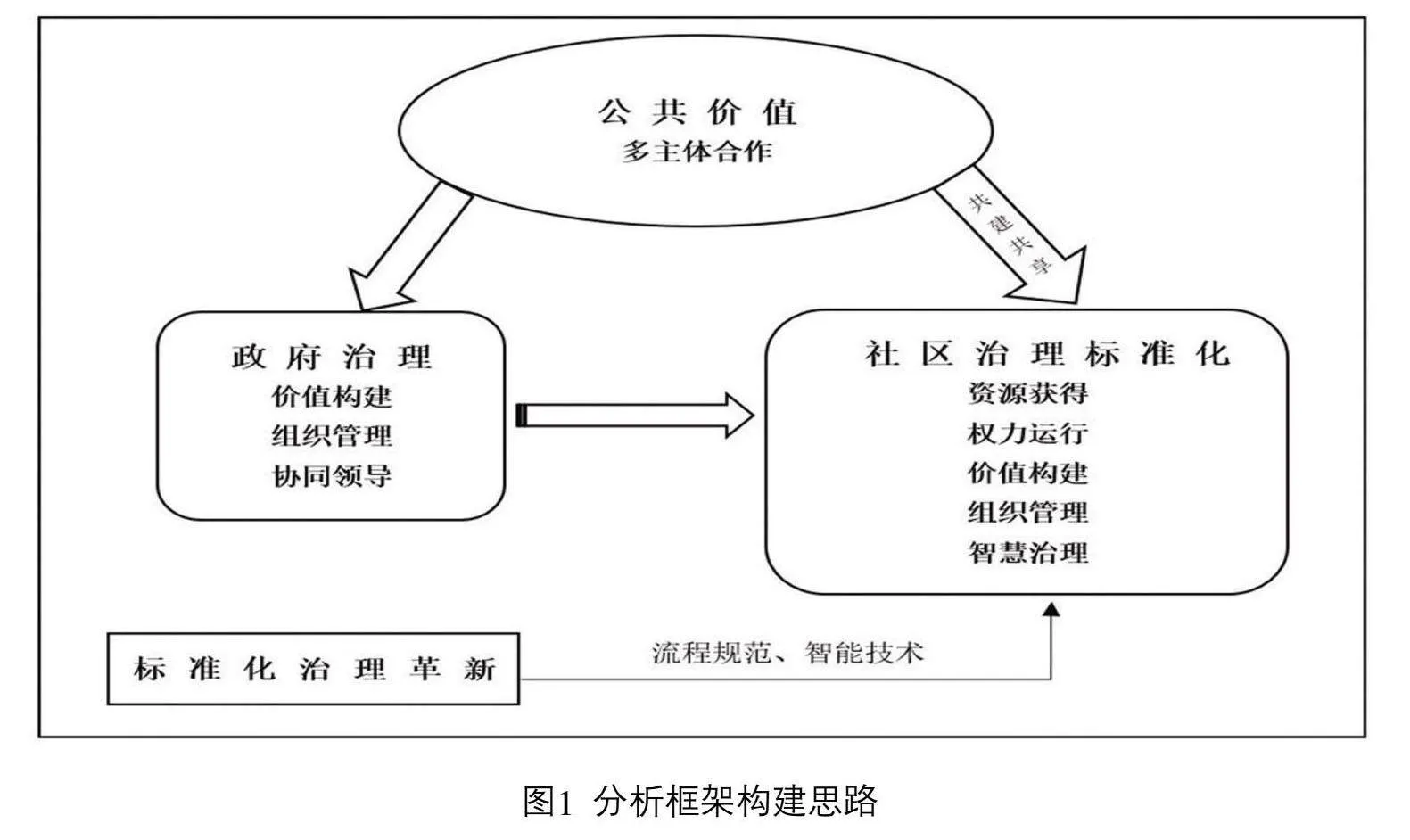

治理是一個多主體的合作生產過程,是平衡與協調利益相關者們不同訴求與價值沖突的過程,目的是達成公共服務者和使用者偏好的集合,即“公共價值”。[19]公共價值管理范式不僅重視運用技術與工具來提高治理的效率,更關注集體偏好、推行網絡治理、重新定位民主與效率的關系、全面應對效率、責任與公平問題。[20]標準化是治理的一種方式,通過標準化的治理組織、規范、流程,社區治理的各主體能夠建立對自身角色、功能的全新認知與認同。在社區治理標準化的過程中,不同的治理主體構建起平等的、共建共享的合作伙伴關系,標準化所追求的仍然是公共價值。所以,社區治理標準化只有以公共價值為基礎,其成效才能夠被認可。包國憲、王學軍以公共價值為基礎提出了包含價值構建、組織管理和協同領導的政府績效治理模型。[21]單菲菲、高敏娟以此為依據,結合社區治理績效的內涵,對其實現路徑進行研究。[22]標準化同樣以達成良好治理為導向,影響社區治理標準化成效的因素嘗試由此模型進行延伸。

同時,標準化又是對治理的一種革新。社區是治理的基礎單元,由于人員流動性大、環境變動多,有著較大的不確定性,標準化嘗試把基層治理中存在的復雜因素納入有序的流程、規范之中,并且利用智能化技術提高治理效率,體現著治理方便、治理高效的工具特點。國標委在標準化試點細則中對試點工作的實施提出了組織、體系、規范等各方面的總體要求,試點案例將各項要求落實到何種程度,是影響社區治理標準化成效的重要因素。結合標準化的內涵與特點,構建影響社區治理標準化水平的理論分析框架(見圖1)。

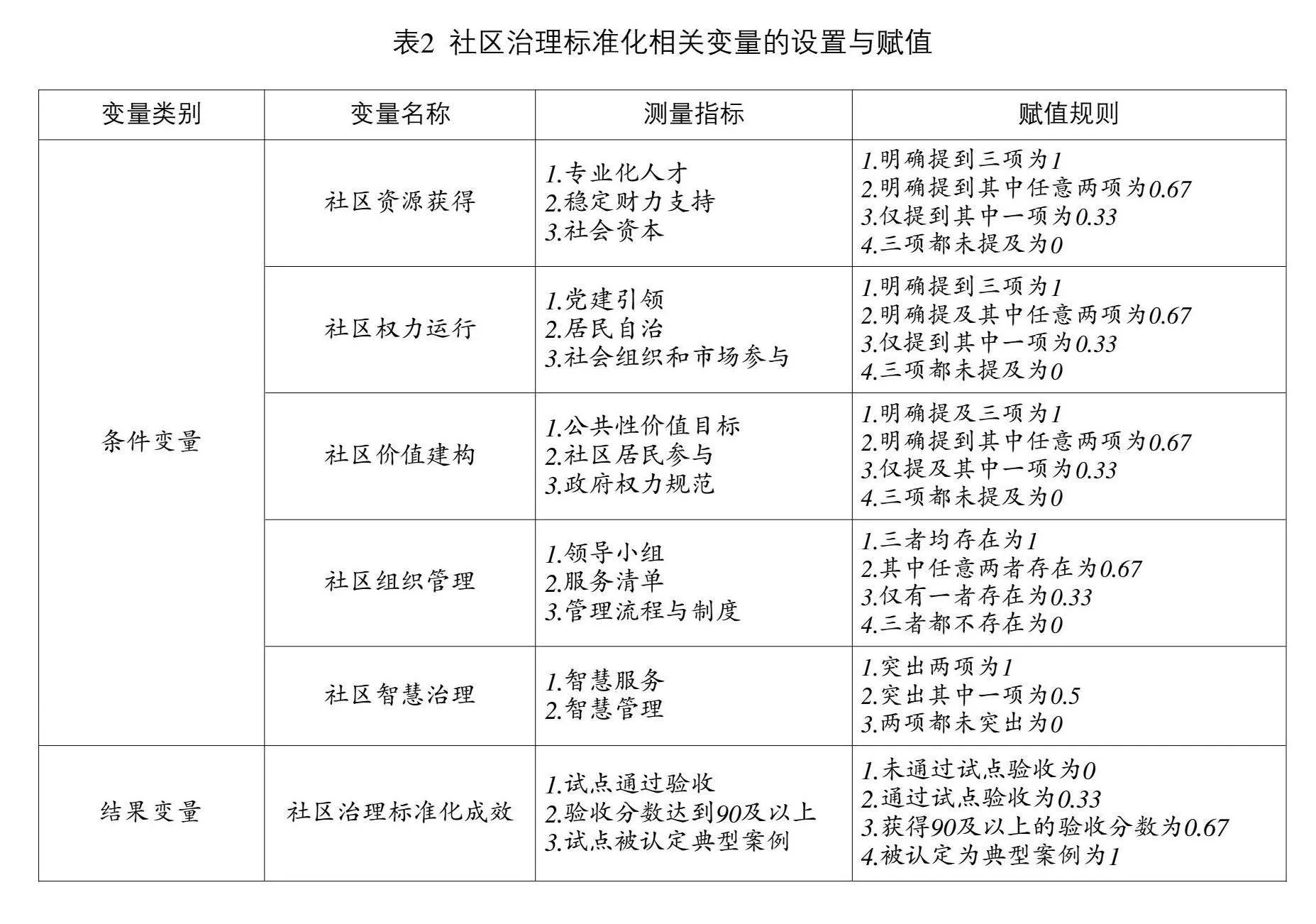

(二)條件變量

社區治理標準化是一個涉及多方面多主體的復雜過程,受到多重因素的影響。

⒈社區資源獲得。標準化是實現國家治理現代化的必然途徑,自然比舊有治理模式需要更多的投入。社區資源的獲得是社區治理能力的基礎,社區治理標準化離不開專業化人才的智力支持、建設資金的財力支持以及社會資本的動力支持。在社區治理范圍內,專業化人才可以通過專家引進和人員培訓獲得;穩定的財力支持可以通過政府預算分配獲得,與當地經濟發展水平掛鉤;社區的社會資本可以通過上級政府對標準化建設的重視、社區居民的標準化需求以及社區成員共同的標準化意識獲得。因此,可以從社區標準化建設是否擁有社會資本、穩定財力支持、專業化人才來判斷其獲得資源的豐富程度,如果在標準化建設過程中同時擁有上述三種資源則賦值為1,明確擁有其中任意兩種資源賦值為0.67,僅擁有其中一種資源賦值為0.33,三種資源都不擁有則賦值為0。

⒉社區權力運行。治理本身就是一個多主體參與的過程,標準化則更加強調各治理主體的地位平等以及合作思維。把治理放在基層情境中,會涉及具體的、不同的參與主體。在社區治理標準化的過程中,政府把權力下放給社區工作站,讓其承擔行政事務,履行服務性職能,社區黨組織統領全局,居委會處理基層自治各項事務,鼓勵各類社會組織參與公益性項目,市場化問題則由物業公司和其他市場機構進行協調。在各社區的治理標準化建設中,行政權力為必要條件,但其他權力運行發展程度不一,從而影響社區治理標準化的水平。因此,通過社區治理標準化建設是否存在黨建引領、居民自治、社會組織和市場參與來判斷社區權力運行的完整程度,如果同時明確提到上述三種則賦值為1,明確提到其中任意兩種賦值為0.67,僅提到其中一種賦值為0.33,三種都未被提及則賦值為0。

⒊社區價值建構。科學管理理論是標準化的起源,它不僅強調效率的提高,同時也關注管理者與被管理者在精神層面的轉變。[23]這就要求社區治理的各方主體對標準化變革產生認同,即社區治理標準化所強調的治理結果的公共性,通過改變治理理念,豐富治理主體,減少行政規制力量行使,加強民主參與,培養社區共同體意識,促進社區治理的技術理性向公共理性轉型。社區治理標準化的價值構建,首先需要在上層設立公共性價值目標,具體地讓社區居民參與到標準化建設當中,并明確對政府權力進行規范。因此,通過公共性價值目標、社區居民參與、政府權力規范來判斷社區價值建構的合理性,如果在標準化建設過程中同時明確提到上述三項內容則賦值為1,明確提到其中任意兩項內容賦值為0.67,僅提到其中一項內容賦值為0.33,三項都未被提及則賦值為0。

⒋社區組織管理。標準化遵循組織行為控制的邏輯,由于基層治理存在復雜性、特殊性,社區治理標準化呈現為一個復雜的組織過程。[24]領導機構的存在發揮了資源整合、動員、協調的作用,直接體現了國家治理意志對基層社區的組織嵌入,保障社區治理標準化進程有序、理性推進。上到國家治理,下到基層治理,標準化工作無一不建立在由正式的制度規范構成的治理體系基礎之上。[25][26]社區治理標準化在操作層面上來說,是對社區治理體系的規范和科學完善,需要將治理機構、治理內容、治理流程以成文形式固定下來,使得治理有據可依。因此,如果社區治理標準化建設中存在領導小組、治理清單、管理流程與制度三者,則賦值為1,存在其中任意兩者賦值為0.67,僅存在其中一者賦值為0.33,三者都未被提及則賦值為0。

⒌社區智慧治理。標準化試圖解決數據共享度低、信息資源碎片化、服務系統老化等傳統治理問題,使得社區利用信息技術進行智慧治理成為一種趨勢。處于數字時代,互聯網、大數據等信息技術的使用能夠依托平臺建設進行信息公開與交流,從而有效降本提效。在社區治理中,標準化、智慧化二者相輔相成,一方面,“技術賦能”促進標準化水平的提升;另一方面,標準化也可以使智慧社區形成良好的運行模式。基于此,若社區治理標準化過程中強調了智慧服務和智慧管理則賦值為1,強調其中一項則賦值為0.5,未強調信息技術的運用則賦值為0。

(三)結果變量——社區治理標準化成效

社區治理標準化成效是標準化水平的體現,選取社區治理標準化成效作為結果變量,根據國家級社會管理和公共服務綜合標準化試點的工作開展情況,構建社區治理標準化成效的衡量指標。一是試點是否通過驗收,代表社區治理標準化的基本成效;二是驗收分數的高低,高分反映了社區治理標準化的成效顯著;三是試點是否被認定為典型案例,體現社會治理標準化的推廣性。若社區治理標準化案例未通過試點驗收,則賦值為0;僅通過試點驗收,則賦值為0.33;通過試點驗收且獲得90及以上的驗收分數,則賦值為0.67;試點獲得90以上的驗收分數且被認定為典型案例,則賦值為1。條件變量和結果變量的設置與賦值參見表2。

(四)數據收集與處理

筆者從七批國家級社會管理和公共服務綜合標準化試點中選擇20個社區治理標準化的案例作為分析對象后,搜集來自地方政府網站、樣本社區所在街道官方公眾號、報刊新聞的樣本文本信息,轉化為具體數據,并按照變量設置和賦值規則整理出原始數據,獲得所有樣本各個變量的隸屬度,然后通過fsQCA3.0軟件進行分析,建立一個模糊集定性比較分析的真值集,分析何種條件組合能夠使結果變量發生。

四、數據分析與實證結果

(一)單一條件變量的必要性分析

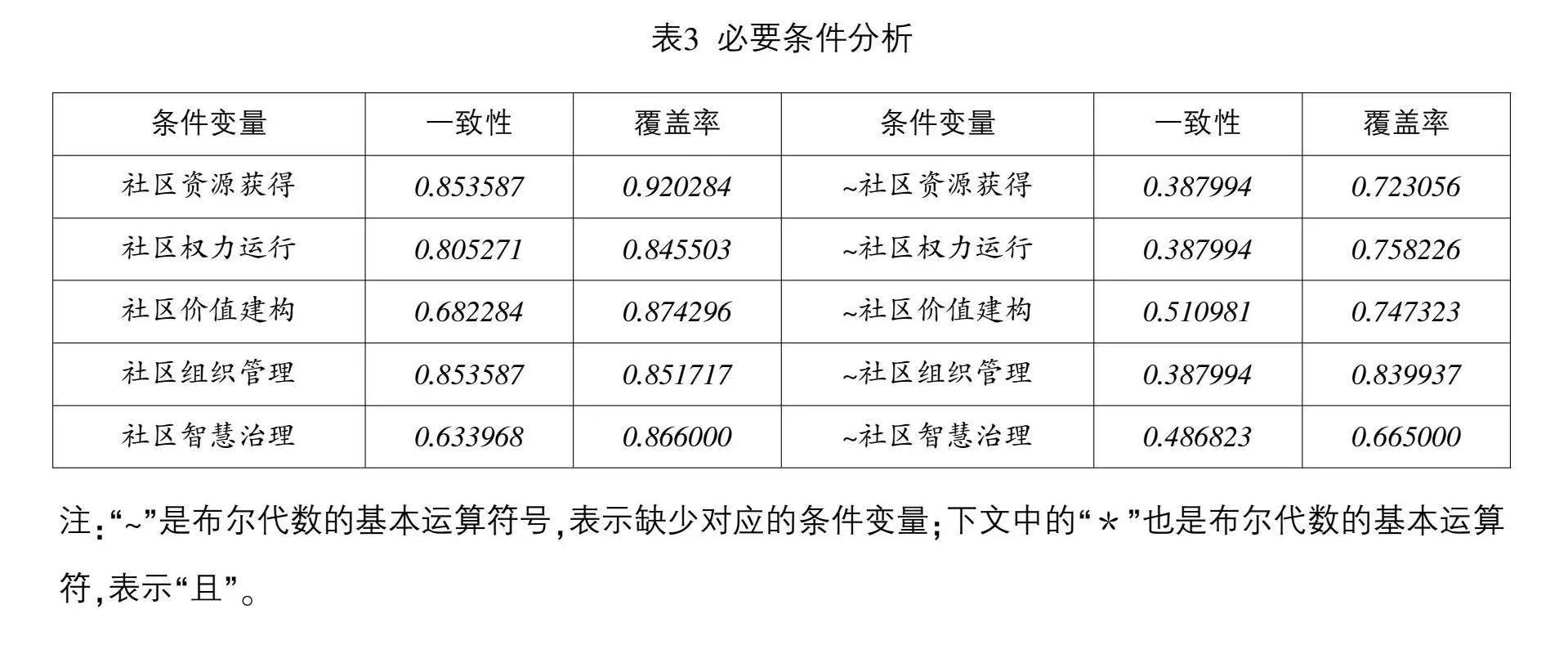

必要性(Necessity)檢驗是在對條件變量進行組態分析之前不可缺少的步驟,以此確定單一條件(包括非集)是否為社區治理標準化成效的必要條件。如果某個單一條件是結果變量的必要條件,則表示該條件會出現在每個組態結果中。一致性是判斷必要性的指標,當一個條件變量的一致性水平高于0.9時,該條件變量則可被看作必要條件。[27]筆者將社區治理標準化成效視為結果變量,進行必要性分析,結果如表3所示。從表3中可以看出,沒有一致性水平大于0.9的條件變量,因此不存在實現社區治理標準化成效的必要條件。

(二)條件組態分析

從上述必要性分析中得出,不存在單一的必要條件,那么研究的重心就在于充分性條件組態。條件組態分析嘗試揭示由多元條件構建的不同組態使結果變量發生的充分性。在進行條件組態分析之前,需要先設置樣本的頻數閾值和一致性閾值。確定頻數閾值的依據是樣本數量,對于中小樣本,頻數閾值宜為1。對于一致性閾值來說,確定充分性的值不應低于0.75,應該使用大于等于0.8的臨界值。[28]本文選取了20個典型案例,為中小樣本研究,因此設定頻數閾值為1,一致性閾值為0.8。

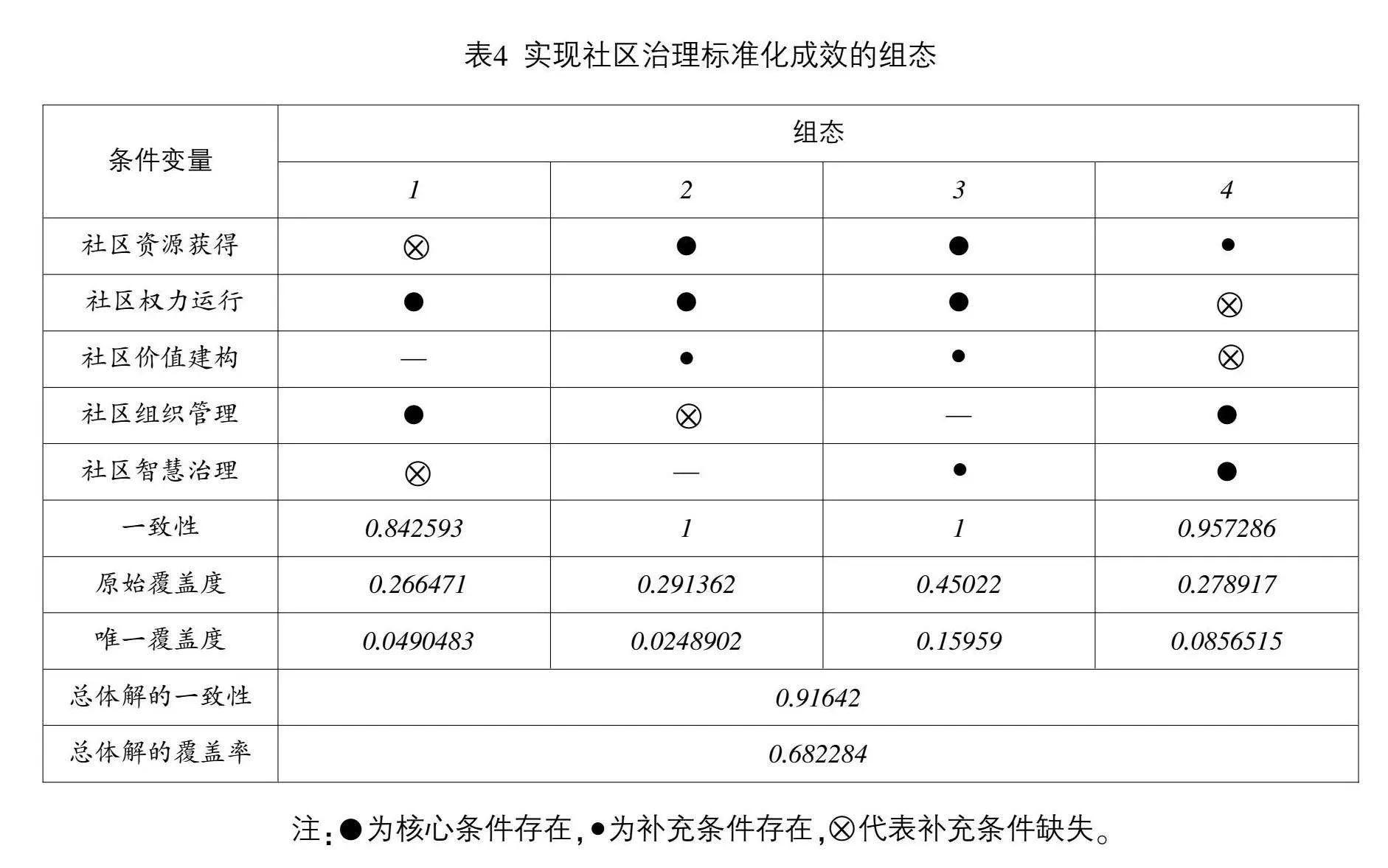

基于此,進行模糊集定性比較分析,能夠得到復雜解、簡約解和中間解。筆者選擇中間解進行路徑分析,因為它相比于復雜解和簡約解包含邏輯余項,更具理論與實際意義,并將出現在簡單解中的條件變量作為核心條件,將僅出現在中間解的條件變量作為補充條件,由此得到組態結果(見表4)。

從表4可以看出,在單個組態中,一致性最低的為0.842593,總體解的一致性為0.91642,均大于臨界值0.8。總體解的覆蓋率為0.682284,超過半數,表明4個組態總體上能夠解釋實現社區治理標準化成效68.2%的案例,解釋力度較強。多種組態的產生說明社區治理標準化成效的實現存在“并發因果關系”,也就是“殊途同歸”。

(三)社區治理標準化成效的實現路徑闡釋

基于上述四種條件組態,可以將社區治理標準化成效的實現路徑歸納為以下四條:

⒈“多元權力—科學管理”型社區治理標準化(組態1)。該路徑說明,社區在標準化建設中資源獲得不足和缺乏信息技術的運用時,能夠通過健全的權力運行和科學的組織管理實現較高的標準化治理水平。鄂爾多斯東勝區交通街道的社區治理標準化雖然未注重引進標準化領域的專家和對工作人員的標準化培訓,缺少社會資本和信息技術工具,但其強調社區范圍內多元權力的運行,成立以街道辦事處、社區居委會、小區黨小組、業委會為主的三級議事機構,制定議事規則、收集社情民意,化解鄰里矛盾糾紛,研究解決小區管理、居民服務等方面存在的困難和問題;強調科學化、規范化的組織管理,在領導小組的帶領下,創新提出社區黨組織365精細化服務法、“兩清單一指南”“兩中心一平臺”機構設置的工作方法,成功實踐“崗位有標準、行為有規范、辦事有流程、處理有程序”。內蒙古阿拉善盟烏斯太鎮在社區治理標準化建設過程中受限于當地經濟水平,缺乏除財政外的資金來源,且忽視了公共性價值構建,卻立足邊疆少數民族地區實際,抓住黨建引領核心,以融合黨建為路徑,注重志愿者組織的參與,推出全面而具有特色的社區服務,不斷釋放“紅色+”效應,增強社區治理標準化能力;同時建立了一個結構清晰、內容規范、實用性強的標準化系統,涵蓋社區管理與服務的各個環節和細節,實現了標準體系與業務流程的有機結合,促成社區治理標準化成效。

⒉“豐富資源—多元權力”型社區治理標準化(組態2)。該路徑表明,社區治理標準化依賴豐裕的資源和多元權力主體,并進行價值構建,較少關注組織管理的規范化。成都市郫都區郫筒街道蜀都新邨社區是該路徑的代表案例,該社區的治理標準化持續了多年,以成都市“1+6+N”政策體系、郫都區實施城鄉社區發展治理“三年計劃、五大行動”為依據推進標準化實踐,社會資本豐富;借鑒國內外先進成果和方法,為社區治理標準化提供智力支持;構建以黨建引領為核心,基層政府、群眾性自治組織和社會力量相互協同的“1+3”社區治理體系,使多元權力主體參與到治理標準化過程中;以滿足居民需求為導向,以滿足公共利益為目標,通過樓宇民主協商制度聽取公眾意見,增強居民自治意識和自治能力。

⒊“豐富資源—多元權力—價值構建—信息技術”型社區治理標準化(組態3)。該路徑所代表的組態原始覆蓋度是四個組態中最高的,具有最強的解釋力。該路徑表明,社區治理標準化成效在獲得豐富資源和多元權力主體的基礎上,強調社區價值建構和智慧治理。該路徑的代表案例是深圳市福田區沙頭街道,其憑借高水平的市場化和上級政府對社區治理標準化的清晰規劃,注重對工作人員進行專業的標準化培訓,聯合公眾力智庫團隊,獲得了豐富的社區資源,為標準化建設打下堅實基礎;創新社區領導方式,在原有社區領導班子的基礎上,確保社區黨委在社區治理中發揮主導作用,促進社會組織參與,通過對社區居民在人際交往、生活方式、公共服務需求和參與社區活動意愿等方面的調查,成立“社區服務聯盟”,多元的權力主體能夠集思廣益,使標準化建設更加全面;編寫《標準化示范社區建設體系》,利用“菜單式”的標準化設置,使治理主體清楚了解自己的角色定位、工作職責和履職方式,有效規范權力;為社區中不同情況的人群分別提供針對性服務和活動,動員社區內的人們參與社區活動,提高其積極性,并創造一個平臺,以此促進居民群體之間的互動,為居民提出的問題提供有效的反映渠道,增強居民參與公共管理的意識,從而構建起社區的公共性價值;通過“互聯網+社區治理標準化”,實現線上和線下的有機融合,努力打造“智慧社區”。憑借該路徑,國家發展和改革委員會將沙頭街道金地社區的“社區治理標準化”試點項目作為“社會改革與創新100個案例”之一在全國推廣。

⒋“科學管理—信息技術”型社區治理標準化(組態4)。在該路徑中,科學的組織管理和信息技術的運用對社區治理標準化發揮了核心作用,社區資源獲得發揮了補充性作用,多元權力運行和社區價值構建不足。北京市東城區以社區網格化為核心工作,制定了涵括通用基礎、數據規范、技術支撐、管理應用、創新服務五方面的47項標準,以標準為基礎,創建了一套網格化服務管理新模式,使網格化實現從流程化管理到科學化服務的轉變,科學、規范地提升了社區治理標準化水平;并讓新技術的應用參與標準體系的制定,規范了大數據、云計算等新技術的使用,有利于城市治理問題的檢測與檢測,防患于未然,促進數據資源的有效利用,為科學的管理決策提供基礎,建立新一代“網格化+大數據”的東城社區治理標準化模式。此外,上級政府的重視助推了標準化建設,北京市委、市政府多次提出關于加強城市精細化管理的工作要求,早在十幾年前,東城區城市管理部門就建造了一種“萬米單元網格”的區域化管理模式,多年的實踐為其社區標準化積累了不少資源。通過科學的組織管理、信息技術的運用和豐富的社區資源的結合,實現社區治理標準化成效。

結 論

社區治理標準化成效不是單一影響因素的結果,而是通過多元條件組合實現的。社區治理標準化是一個復雜的過程,不存在實現社區治理標準化成效的必要條件這一點反映了其復雜性。“多元權力—科學管理”型、“豐富資源—多元權力”型、“豐富資源—多元權力—價值構建—信息技術”型和“科學管理—信息技術”型四種路徑從不同方面為社區治理標準化成效的實現提供了思路,說明社區治理標準化能夠實現“殊途同歸”,存在“并發因果關系”。這是因為不同社區之間存在差異性,可獲得或習慣使用的條件要素不一致,所以社區進行標準化建設時需要根據自身特殊性來選擇路徑,以獲得良好成效。

提升社區治理標準化水平的途徑可被分為協同途徑、工具途徑以及混合途徑。筆者分析得到社區治理標準化成效的實現路徑,目的是為提升社區治理標準化水平提供具有理論意義的方法。在組態分析中得到三種核心條件組合:“社區資源獲得*社區權力運行”“社區組織管理*社區智慧治理”“社區權力運行*社區組織管理”,可將這三種組合視為三條途徑,分別為協同途徑、工具途徑、混合途徑。“社區權力運行”和“社區組織管理”同時出現在了其中兩條途徑當中,因而成為關鍵條件。通過協同途徑提升社區治理標準化水平,關鍵在于建立多元權力主體的共建共享機制,并保障社區資源的充足;通過工具途徑提升社區治理標準化水平,關鍵在于通過清單、制度、規定實施科學的社區組織管理,通過信息技術建立智慧社區,二者都屬于標準化技術治理的具體操作工具;通過混合途徑提升社區治理標準化水平,則需要兼顧多元共建和工具使用,是前兩條途徑的融合。從核心條件組合來看,社區治理標準化的影響因素實質上可以總結為公共性與技術性的互補以及相互替代。

當然,本文在社區治理標準化的影響因素方面獲得創新性成果的同時,也存在一定的局限性:一是樣本選擇的限制。目前,社區治理標準化建設在全國范圍內持續推進,由于國家級標準化試點中以社區為范圍進行的試點有限,筆者選擇的20個案例的地域覆蓋度不算高,所以研究結果的普適性仍需檢驗;二是研究方法的客觀性問題,由于多案例研究信息獲取難度較大,信息基本來源于二手資料,且定性比較分析需要將文本信息轉化為具體數據,依賴研究者個人對案例的了解程度和知識水平,存在一定的主觀性。綜合上述局限性,在后續對社區治理標準化影響因素的實證研究中,對多案例研究來說,應當提高樣本數量和覆蓋度;對個案研究來說,應當注意對多案例研究結果普適性的驗證,并通過調查問卷、訪談等方式獲得第一手資料,提高研究的客觀性、科學性。

【參考文獻】

[1]侯俊軍,張莉.標準化治理:推進社會治理能力現代化的制度供給研究[J].湖南大學學報(社會科學版),2020(6):49-57.

[2][16]范和生,郭陽.標準化治理:后疫情時代基層社會治理的實踐轉向[J].學術界,2020(11):67-75.

[3]人民論壇專題調研組.創新基層社會治理與社區治理標準化建設的福田經驗[J].人民論壇,2016(3):82-83.

[4]姜勝輝.標準化治理:城市社區治理新模式[J].中共天津市委黨校學報,2019(5):88-95.

[5]高揚.試論社區治理標準化的要義[J].領導科學論壇,2018(19):26-27+31.

[6]董世濤,李軑峰,楊俊.智慧社區標準化建設指標與體系研究[J].中國標準化,2020(12):76-79.

[7]龔翔榮.社區治理標準化建設的價值意蘊、體系框架和實現路徑[J].行政與法,2022(11):39-49.

[8]端木一博,柴彥威,周微茹.國內外智慧社區建設的標準化審視[J].建設科技,2017(13):49-52+59.

[9]祁小華.淺析珠海城市社區治理標準化體系建設[J].中國標準化,2021(17):154-158.

[10]王扣柱,楊薇娜,馬學東,等.上海市閔行區社區衛生服務綜合標準化建設的主要做法和成效[J].中國全科醫學,2020(16):2020-2024.

[11]顧磊宏.基層社會治理標準化的實踐探索——以深圳市ST街道社區治理為例[C]∥中國標準化協會.第十七屆中國標準化論壇論文集.北京:《中國學術期刊(光盤版)》電子雜志社有限公司,2020:993-1005.

[12]金岳田.新常態下強化社區標準化建設的思考——以西安市為例[C]∥中國標準化協會.標準化助力供給側結構性改革與創新——第十三屆中國標準化論壇論文集.北京:《中國學術期刊(光盤版)》電子雜志社,2016:821-825.

[13]邵陽.黨領統合:城市基層社會治理的新轉向——以北京市“街鄉吹哨、部門報到”為例[J].中共樂山市委黨校學報(新論),2020(4):50-56.

[14]袁方成,張園園.運動模式下的基層標準化治理困局與突破——基于三維制度邏輯的多案例研究[J].北京行政學院學報,2022(1):47-55.

[15]胡華豪.標準化建設與基層社會治理現代化:價值、限度與策略[J].石家莊鐵道大學學報(社會科學版),2021(4):49-53.

[17](比利時)伯努瓦·里豪克斯,(美)查爾斯·C.拉金.QCA設計原理與應用:超越定性與定量研究的新方法[M].杜運周,李永發,譯.北京:機械工業出版社,2017:66-67.

[18]杜運周,賈良定.組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[19]韓兆柱,翟文康.西方公共治理前沿理論述評[J].甘肅行政學院學報,2016(4):23-39+126-127.

[20]何艷玲.“公共價值管理”:一個新的公共行政學范式[J].政治學研究,2009(6):62-68.

[21]包國憲,王學軍.以公共價值為基礎的政府績效治理——源起、架構與研究問題[J].公共管理學報,2012(2):89-97+127.

[22]單菲菲,高敏娟.社區治理績效的內涵、框架與實現路徑——基于20個案例的模糊集定性比較分析[J].上海行政學院學報,2020(5):100-111.

[23](美)弗雷德里克·溫斯洛·泰勒.科學管理原理[M].居勵,胡蘇云,譯.成都:四川人民出版社,2017:24-27.

[24]劉建.標準化治理的理論范式與結構體系:一種國家治理的新視角[J].甘肅行政學院學報,2020(5):77-86+127.

[25]袁方成,郭夏坤.從“標準化”到“再標準化”:理解基層治理的行動轉向——基于H鎮村級工程流程再造的案例分析[J].行政論壇,2022(6):86-93+2.

[26]蔡妤荻.治理創新:構建以標準為基礎的制度體系[J].江西師范大學學報(哲學社會科學版),2018(3):33-39.

[27]Svend-Erik Skaaning.Assessing the Robustness of Crisp-set and Fuzzy-set QCA Results[J].Sociological Methods & Research,2011,40(2).

[28]Charles C.Ragin.Set Relations in Social Research:Evaluating Their Consistency and Coverage[J].Political Analysis,2006,14(3).

How Community Governance is Standardized:

Influencing Factors and Multiple Paths

——An Analysis of fsQCA Based on 20 Pilots Across China

Gong Xiangrong, Wang Haiting

Abstract: Standardization of community governance serves as the cornerstone of modernizing national governance,

and its significance is self-evident. Taking 20 national pilot projects for comprehensive standardization of social management and public services as samples, this study employs fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) to conduct a multi-case analysis, exploring the key factors influencing the level of community governance standardization and the various conditional configuration pathways leading to different outcomes in achieving standardization. The findings reveal that there are no necessary conditions for the realization of community governance standardization; instead, multiple conditional configurations exist: the“multi-power-scientific management” type, the“rich resources-multi-power” type, the“rich resources-multi-power-value construction-information technology” type, and the“scientific management-information technology” type. These can be further summarized as the coordination approach, the instrumental approach, and the hybrid approach. The study confirms that the effectiveness of community governance standardization is not the result of a single influencing factor but is achieved through combinations of multiple conditions, indicating that standardization of community governance is a complex process. From the perspective of outcome combinations, the influencing factors of community governance standardization can essentially be summarized as the complementarity and substitution between publicity and technicality.

Key words: standardization of community governance; influencing factors; fuzzy-set qualitative comparative analysis

(fsQCA)

(責任編輯:劉 涵)