福利多元主義視角下的老年助餐服務研究

摘 要:隨著老齡化進程加快,傳統老年照料模式已難以滿足日益增長的養老需求,我國面臨“老何所依”“老何所養”等挑戰。老年助餐服務是當前最迫切的養老服務需求之一,如何提升老年助餐服務供給質量、增進老年人福祉成為積極應對人口老齡化國家戰略的重大課題和重點內容。以A市老年助餐配餐服務為個案,借鑒福利多元主義理論,構建包括規劃、籌資、供給、規制四個維度和國家、市場、社會、個人四個主體的整體分析框架,對老年助餐服務進行解剖式觀察。研究發現,地方政府從政策規劃、籌資安排、供給方式和監督機制等方面為助餐配餐服務提供了具體可行的政策實施環境,但同時存在行政主導的服務規劃、層級倒掛的籌資安排、競爭不足的供給環境和社會缺位的監督機制等制度建設上的不足,制約了助餐配餐服務的可持續發展。對此,政府需要承擔起基本養老服務規劃、籌資、供給以及規制等主體責任,通過規范建設為多元主體提供良好的制度環境,真正發揮不同治理主體的比較優勢,提升養老服務供給效能。

關 鍵 詞:養老服務供給;福利多元主義;老年助餐服務

中圖分類號:D61 文獻標識碼:A 文章編號:1007-8207(2024)12-0096-15 一、問題提出

我國已進入中度老齡化社會,面對日益增加的養老服務需求和養老服務供給不平衡、不充分的矛盾,如何擴大優質養老服務有效供給成為當前重大的時代課題。在眾多個性化養老需求中,老年人特別是空巢、留守、獨居老年群體“做飯難、吃飯難”問題尤為凸顯。為滿足養老就餐服務需求,2021—2023年國家連續印發《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》《國家“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》《關于推進基本養老服務體系建設的意見》等政策文件,強調要大力發展社區助餐、助潔、助浴、助醫等服務,構建城鄉老年助餐服務體系。2023年11月,民政部等11部門聯合印發了《積極發展老年助餐服務行動方案》,老年助餐服務成為實施積極應對人口老齡化國家戰略的重要內容和重要民生工程。各地在老年就餐服務供給上也探索出很多成熟經驗,如就餐方式發展出定點用餐、送餐到家等,供給主體包括政府、市場和社會力量,數字化技術的引入更是有效擴大助餐服務供給途徑和覆蓋面。[1][2]以上實踐為老年人提供了多樣化就餐服務選擇,提升了老年助餐服務水平。但與此同時,老年人助餐服務點仍然普遍存在成本高、盈利低等運營難問題。[3][4]

老年助餐服務的可持續發展關乎全國2億多老年人吃飯和生活質量,是提升養老服務供給能力亟待解決的現實問題。但當前助餐配餐服務研究面臨新聞媒體關注高而學術研究回應不夠的現實窘境。[5]政策制定是政策過程的重要內容,這一環節確定了政策目標、程序等規范,是研究政策執行的邏輯起點和實施框架。而養老服務作為一項政策性很強的公共服務供給,助餐配餐服務的供給、運營、成效等很大程度上都受到政策的影響,老年助餐服務面臨的困境反映出制度安排的不足,所以必須從老年助餐服務的制度建設來重新研究老年助餐服務供給面臨的諸多問題。借鑒福利多元主義理論建構分析框架,筆者從宏觀層面對老年助餐服務進行全景式考察,探討老年助餐服務發展的運行機制及面臨困境,并在此基礎上為老年助餐服務的可持續發展提出路徑優化建議。在案例選擇上,選取老年助餐服務經驗較為成熟的A市作為研究對象,主要原因在于A市是全國養老服務改革發展先行示范、最早推行老年助餐服務的地方政府之一,A市老年助餐服務更是成為全國先進典型,其面臨的問題也是其他地方難以避免的。

二、基于福利多元主義理論視角

現有關于老年助餐服務的研究主要從服務供給過程和結果兩個視角展開。一是服務供給過程視角。助餐服務運營過程涉及不同主體及主體間互動,馮建光、王秀蘭認為服務過程中產生的問題是由于主體定位功能和理性選擇之間存在沖突;[6]敬乂嘉、陳若靜從協作角度比較分析了社區和市場兩種不同供給主體模式特征;[7]劉太剛、吳崢嶸認為不同服務供給主體功能路徑與養老需求之間匹配存在差異。[8]二是服務成效與問題視角。徐曉日、王傅等認為老年餐桌存在政策執行不到位、主體角色定位模糊、運營成本高、可持續性低等問題;[9][10]鄧婷鶴等發現老年助餐服務效率會受到不同運營主體、助餐模式和行政區域的影響,當前大部分老年助餐服務綜合效率有待提高。[11]從公共治理的角度來看,以上兩種研究視角實際上關注的是政策執行和政策評估環節,但對于政策分析的前一環節——政策制定的研究存在缺失。養老助餐服務供給不僅有“供給”,還涉及服務規劃、規制等多個環節,作為一項福利服務更是關乎公眾福祉,而福利多元主義能夠為研究提供多維的政策分析框架。[12]

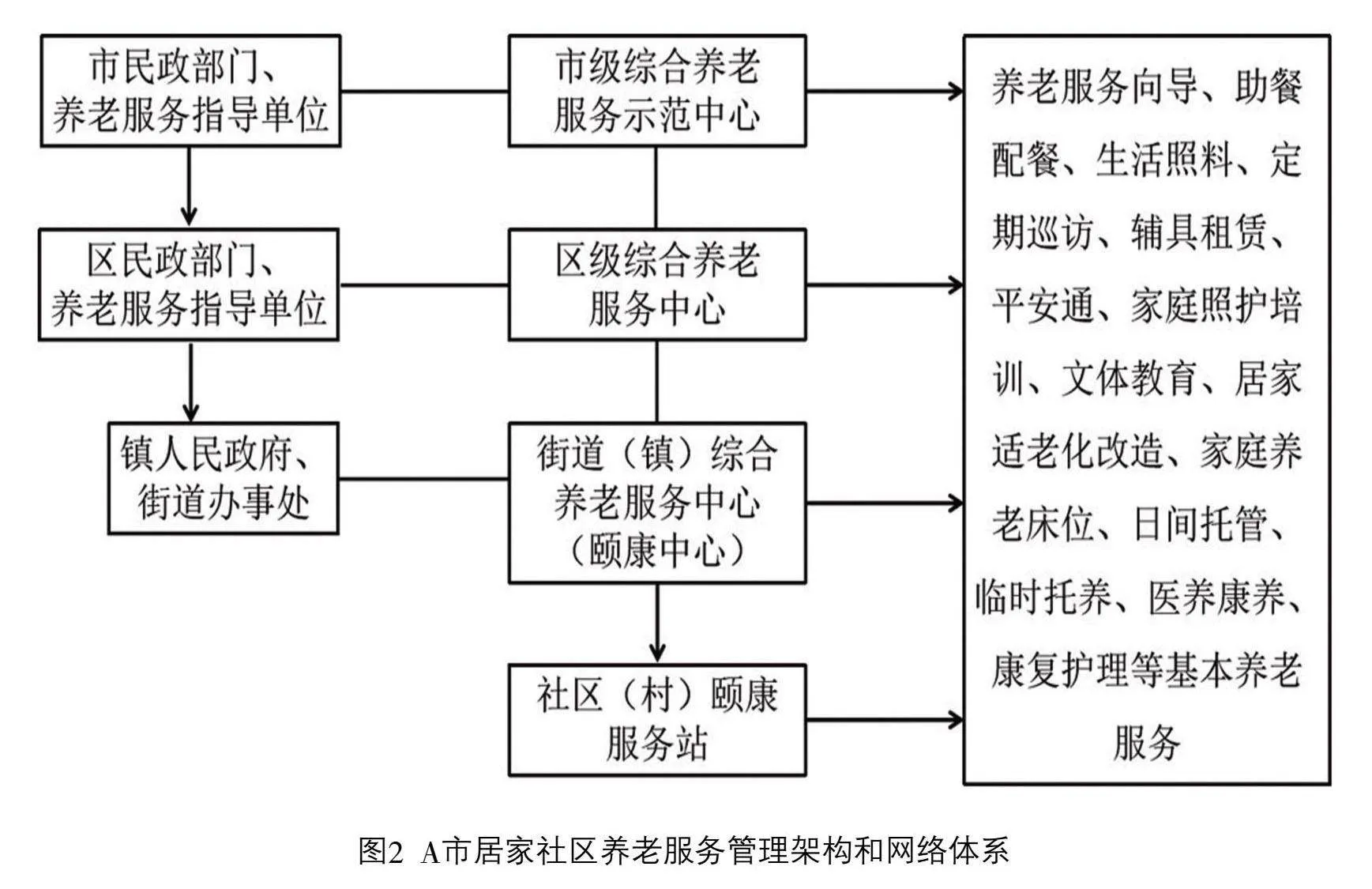

福利多元主義理論由西方國家提出并推及到福利實踐中,在中國的社會福利體系下,福利多元主義具有其新的特點和表現形式。因此,要將福利多元主義理論運用在中國的福利服務上必須結合我國實際政策語境,以下為分析框架的搭建(見圖1):

<C:\Users\Administrator\Desktop\10期排版\劉欣榮1.jpg>

圖1 基于福利多元主義理論的分析框架①

第一,分析維度。福利多元主義理論從單一的“供給”維度分析,到“供給—籌資”雙維度,最后發展為“供給—籌資—規制/決策”的三維度的研究范式。[13]雙維度引入“籌資”維度,籌資是指財政資源的構成,特別是公私混合資金以及服務費用的社會化程度。三維度有“規制”和“決策”兩種,規制是指適用于福利條款的規則和監管,是委托者對代理商的一種約束機制,因此廣義上來說政府并非是唯一的監管方。決策則是指個人作為消費者能否自主選擇或退出服務的提供者,抑或是由國家決定、被動選擇,主要是關于個人做決策的權利程度。當前,我國老年人需求轉化為實際消費行為的水平較低,決策空間有限,因此一般采用“供給—籌資—規制”[14]的三維度分析框架。[15]另外,與西方國家不同的是,我國的公共服務采取屬地化供給,在分稅制改革下中央未能充分支持和激勵地方政府提供公共服務,因此福利服務中地方政府層面的規劃環節也十分重要。[16]結合我國實踐,盧施羽、黃洪提出在三維度分析框架中加入新的分析維度——規劃,認為規劃能夠體現福利多元主義強調的分權和參與的思想,把分析框架拓展到服務實施的前一個環節。[17]基于上述分析,采用規劃、籌資、供給和規制四個維度分析,對A市老年助餐服務進行全景式考察具有較強的適用性。

第二,供給主體。福利多元主義理論經歷了福利三分法[18]、福利四分法[19]、福利五邊形[20]等發展階段,在家庭、市場和國家的“福利三角”[21]基礎上,福利四分法加入了志愿部門,福利五邊形則加入了會員組織和社會網絡,即志愿部門和互助部門。總體而言,福利服務可由家庭、非營利組織、社區、政府等不同部門共同分擔。[22]參與主體的不斷增加,體現了福利多元主義理論的本質是福利來源的多元化。公共部門、營利組織、非營利組織各自具有獨特的優勢,可以提高公共服務供給的效率和質量。[23]政府作為國家力量的代表,貫穿服務規劃、籌資、供給、規制全過程環節,承擔主要公共服務責任。私人部門在公共服務供給中也承擔著不可或缺的角色,營利組織作為市場的一部分能夠以較低的成本實現成果,在公共服務籌資、供給環節有效提升效率。[24]社會組織是社會力量的重要部分,其公共性價值取向促進其作為代理人的忠誠,能夠在供給、規制等環節提升服務質量。[25]盡管家庭是最基本的福利供給單元,但不在本案例討論范疇內,因此選擇國家、市場、社會作為研究的供給主體。

第三,需求主體。西方福利多元主義理論強調個人的重要性,其著眼點是通過自由競爭的市場來提供更多的服務選擇,因而是從老年人作為服務消費者的立場出發。而在中國語境下,老年人作為服務對象,更多是服務接受者,即老年人是被動接受服務的。以往研究未能足夠關注到需求主體的角色,將服務對象拉到研究的“臺前”,觀察福利服務的供需關系和變化過程,能夠更好地理解服務對象在服務供給過程中其需求對于服務規劃籌資及供給環節、其服務滿意度對于服務規制等環節的重要性。因此,有必要將老年人這個需求主體納入到分析框架中。

三、案例分析:A市助餐配餐服務的運作邏輯

“十三五”時期,A市是全國唯一一個集養老服務業綜合改革等5項國家試點的特大城市。在養老服務改革試點過程中,A市以構建全覆蓋的社會化“大配餐”服務體系為切入點,著力推進養老服務供給側結構性改革,破解社區居家養老服務難題,長者助餐配餐服務成為全國先進典型。2017年12月至2023年12月,筆者通過實地調研、新聞追蹤以及政策文件分析等方法對案例進行多維度觀察,積累了大量的案例材料。①為保證案例描述和分析的可靠性,采取多樣性材料來源進行“三角互證”,包括調研訪談材料,訪談對象涵蓋A市民政局等相關政府部門、社區(村)居委會、長者飯堂運營機構等相關工作人員,以及接受服務的老年人;參與式觀察記錄的調研情況等;數據材料包括政府公開公布的統計數據、政策文件和工作報告等,以及相關新聞報道材料等。

A市助餐配餐服務發展歷程經歷了“自下而上摸索”“自上而下推進”和“規范提升”三個不同發展階段。早在2012年,A市就探索提供老年人集中用餐服務,多個街道開始推行長者食堂,讓老人可以通過較低的價格享受營養衛生的午餐。當時,長者飯堂的推行還沒有政策文件指引,全靠各區各個鎮(街)自行摸索,是助餐配餐服務發展的第一階段——“自下而上”摸索。在這個階段中,長者飯堂廣受歡迎、叫好又叫座,但后勁不足,一段時間后不少長者飯堂陷入經營困境。2016年,A市民政局面向1025名老人開展入戶調查并對部分老人進行訪談,結果顯示,33.3%的受訪老年人需要助餐配餐服務,其次是上門看病(28.6%)和家政服務(28.0%)。隨后,A市出臺了以照顧需求評估為導向的《A市社區居家養老服務改革創新試點方案》(以下簡稱《試點方案》),確定了以助餐配餐、醫養結合、家政服務為基礎的“3+X”創新機制。其中,助餐配餐服務成為推進A市社區居家養老服務的抓手。隨著《試點方案》的頒發和實施,助餐配餐服務進入到第二發展階段——“自上而下”推進。A市、區、街道各個層級政府的大力支持下,助餐配餐服務得到快速發展。2018年5月,A省民政廳出臺《A省民政廳關于推廣A市社區居家養老“大配餐”經驗做法的工作方案》,在全省復制推廣A市社區居家養老“大配餐”創新經驗。2020年底,A市出臺《A市老年人助餐配餐服務管理辦法》,標志著助餐配餐服務完成從“制定方案—試點申報—開展試點—總結提升—復制推廣”的政策任務,助餐配餐服務進入到第三發展階段——“規范提升”,助餐配餐服務在規劃、籌資、供給、規制等方面有了實質性的變化和提升。截至2024年7月1日,A市共建有長者飯堂(包含助餐配餐點)1300多家,比2016年底(184個)增長了6倍多,覆蓋全市所有街道(鎮),村居、城鄉社區覆蓋率100%,基本形成“市中心城區10—15分鐘、外圍城區20—25分鐘”的全覆蓋服務網絡,每年服務超過5萬人次。[26]

(一)規劃

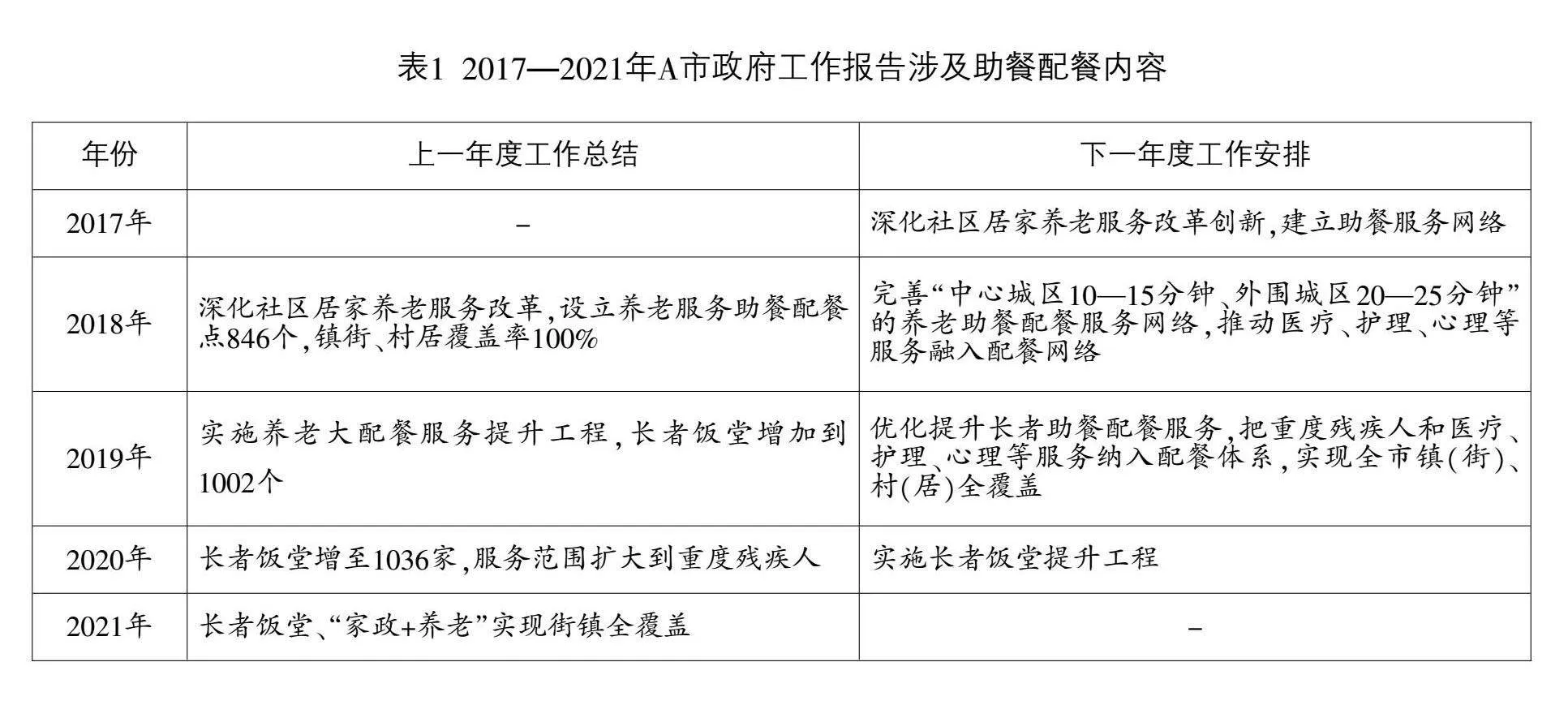

2016年A市成為中央財政支持開展居家和社區養老服務改革試點,以助餐配餐服務作為推進社區居家養老服務的重點受到領導關注和重視。“領導重視”是公共治理中分配注意力、貫徹領導意志、分配稀缺資源的重要機制。[27]A市多次將助餐配餐服務納入政府工作報告,特別是2018年市政府工作報告把其列為當年的“十件民生實事”,各級政府還將社區居家養老服務納入街道(鎮)工作績效考核等措施,大力推進社區居家養老“大配餐”工作。按照《試點方案》的試點步驟,2020年底長者飯堂、“家政+養老”實現街鎮全覆蓋,完成試點的最后一個步驟——“復制推廣”(表1)。

“政府對于助餐配餐(服務)比較支持,一方面容易形成成果,另一方面可以通過聚合老年人(需求)推廣平安通等其他養老服務項目。”(A市民政局工作人員GZ201712)

政策文件的制定和實施是貫徹落實政府工作的表現。A市政府及相關職能部門密集出臺了接近20個涉及助餐配餐服務的政策文件,逐步形成了較為完善的政策體系,為各區開展助餐配餐服務提供了規范性指引。從發展趨勢來看,一開始的助餐配餐政策主要從整體布局來指導服務,如2016年底集中出臺的《A市社區居家養老服務改革創新試點方案》《A市開展老年人助餐配餐服務指引》等文件。隨著服務推進的深化和拓展,政策從不同角度對政策體系進行補充和細化,如針對城鄉養老助餐配餐服務供給不平衡問題出臺《優化城鄉養老助餐配餐服務網絡提升助餐配餐服務水平工作方案》,針對食品安全問題出臺《A市“長者飯堂”經營許可及監管工作指引》文件等。經過4年的實踐探索,A市2020年底出臺《A市老年人助餐配餐服務管理辦法》,從服務供給、服務管理、服務流程、服務補貼、監督管理等方面推進服務安全、規范、持續開展,標志著A市助餐配餐服務進入新的發展階段。

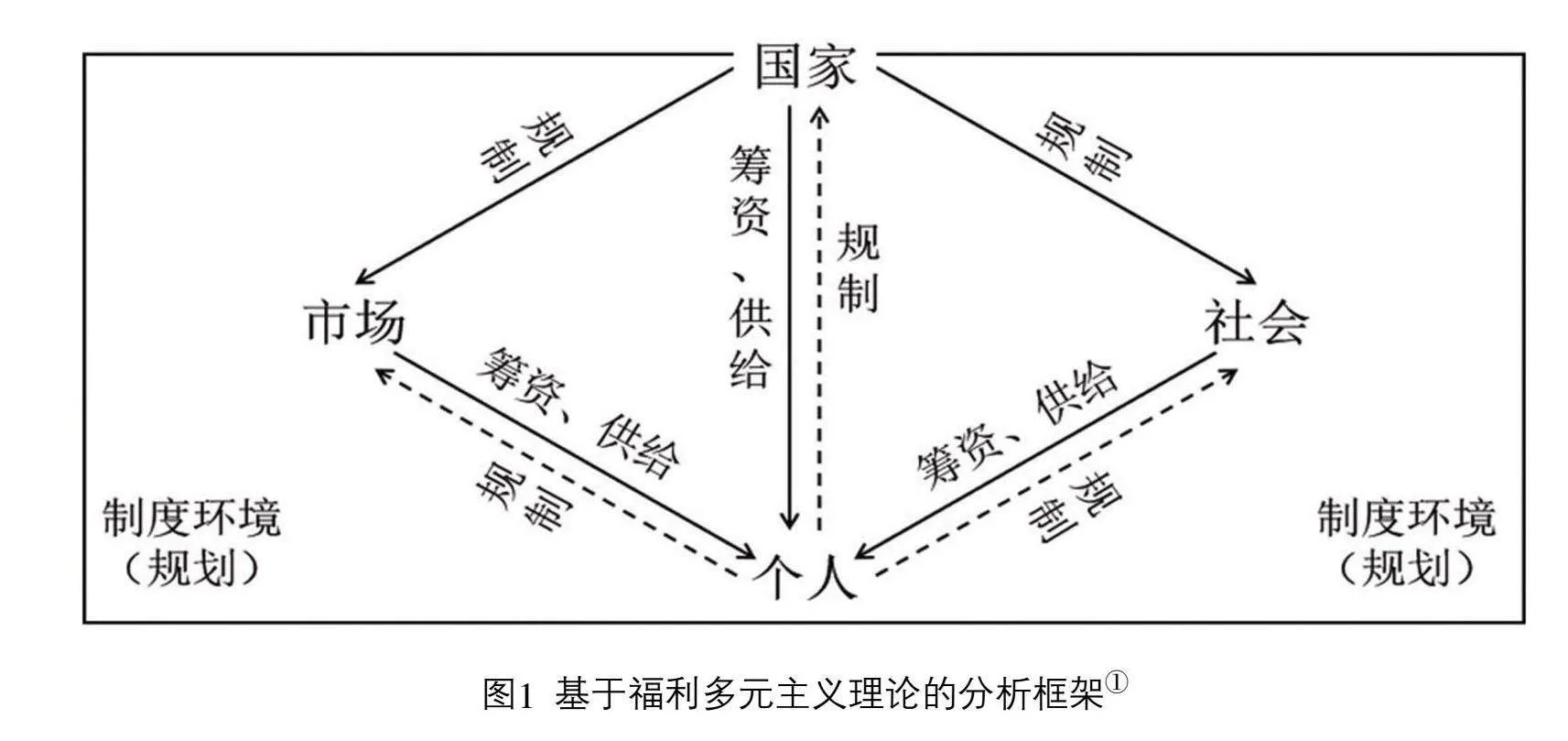

政府是基本公共服務保障的責任主體,居家社區養老及助餐配餐服務等相關政策明確了不同層級政府的主體責任及不同機構部門職責。市層面,市民政局、市養老服務指導單位等主要負責統籌指導服務的推進;區層面,區民政局、區養老服務指導單位等除了負責轄區內服務統籌規劃,還負責對服務的組織實施和監督管理;街道(鎮)層面,主要負責服務的跟進落實等具體實施工作。市、區財政、衛生健康、規劃和自然資源等部門相應負責財政資金保障、老年人健康服務、養老服務設施等工作。此外,市、區兩級設立由主要領導擔任總召集人的養老服務工作聯席會議,將養老服務納入專項考核和督查激勵措施,全市各街道(鎮)按比例配備相應人員承擔養老服務相關的具體事務。由此,A市形成市、區、街道(鎮)三級居家社區養老服務管理架構,市、區、街道(鎮)、社區(村)四級服務網絡體系(圖2)。

(二)籌資

公共服務的籌資涉及到資金結構和使用者付費的安排,公共政策的財政資金安排體現了政府和私人的責任分擔關系。[28]為保障老年助餐服務的可持續發展,A市助餐配餐服務撬動各方資源,采取“企業讓一點、政府補一點、慈善捐一點、個人掏一點”的“四個一點”的養老助餐配餐籌資合作機制。

“體現在一餐飯上就是,餐標為15元,企業需要讓利3元,政府每餐補貼3元,再加上慈善捐贈,老人支付9元左右,貧困老人則免費享用。”(A市民政局工作人員GZ201807)

財政保障是養老助餐配餐服務的主要來源方式。A市助餐配餐服務所需資金納入市、區財政預算,由市、區財政按照現行財政體制分擔。按照供需并補的思路,市級助餐配餐服務補貼資金用于就餐補貼、運營補助、送餐補貼等“大配餐”運營保障;區財政承擔建設經費和運營經費,把轄區閑置物業和場地設施以無償、低償方式提供給運營方。2016年起,市區財政多渠道籌集資金,統籌一般公共預算資金和福利彩票公益金,累計投入4.72億元。具體到就餐補貼上,市最高每餐補貼3元,部分區根據實際還會對特殊困難老人加大補助力度。

“我區城鎮‘三無’、城鄉低保等60歲以上困難對象可免費就餐,80周歲及以上區戶籍老人每餐補助10元,60—79歲區戶籍老人每餐補助6元。”(P區民政局工作人員GZ202105)

老年助餐服務是一項兼具公益性和市場性的系統工程,如何找到企業保本贏利、財政可承受、老人能負擔的平衡點,需要全社會廣泛參與、多方支撐。除了財政支持和個人自付部分外,長者飯堂的自我造血和可持續發展離不開社會力量的支持。A市積極引入公益慈善、志愿服務資源參與,如市、區兩級慈善會設置“長者飯堂愛心餐”項目,街道鄉鎮、社區村居積極發動公益慈善、志愿服務,設立社區基金等,2017年Z區更是引入慈善資金243萬元支持社區養老助餐配餐工作。在政府資金的引導作用和示范效應下,參與運營的企業每餐讓利3元,在“市場盈利”和“公益慈善”之間實現保本微利。

(三)供給

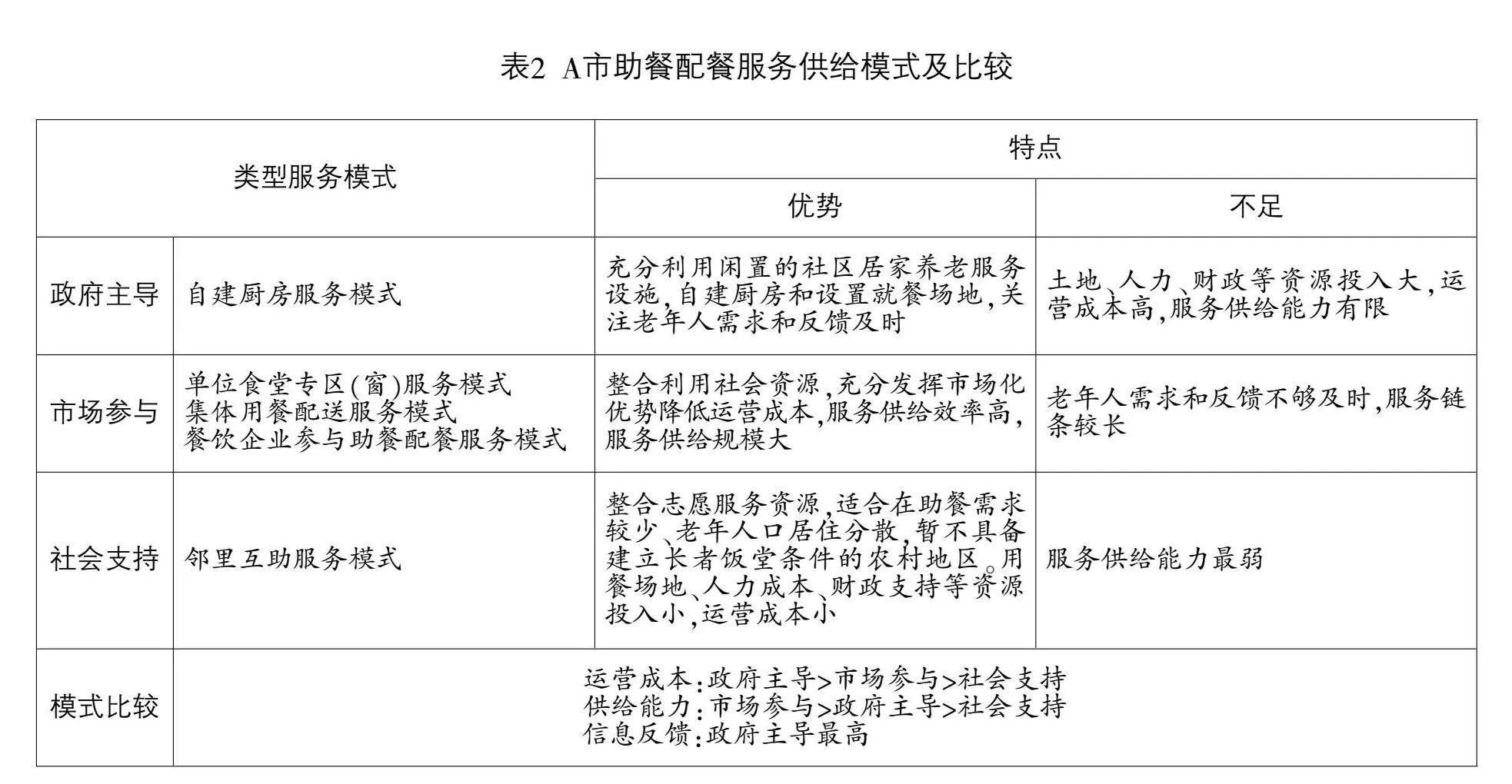

公共服務的供給包括服務的生產和遞送,涉及政府、企業、社會組織、志愿群體等多個部門的參與。A市廣泛發動多方力量共同參與助餐配餐服務供給,政府通過公開采購委托企業和社會組織運營,運用規模化經營、有效成本控制、科學定價和合理助餐補貼等手段,鼓勵和支持社會力量成為提供助餐配餐服務的主體,形成政府、社會組織、餐飲企業、互聯網多方信息對接和協同服務模式。A市逐漸探索出自建廚房、單位食堂專區(窗)、集體用餐配送、餐飲企業參與、鄰里互助5種助餐配餐服務模式,基本滿足集中用餐、上門送餐等不同就餐需求。

助餐配餐服務模式根據供給主體可分為政府主導、市場參與和社會支持三種類型。政府主導模式(自建廚房服務模式)需要政府投入資金、場地等資源建設廚房和就餐場地,其運營成本是三種類型中最高的,對此A市還增加其運營補貼,達到每人每次3元,是其他模式的2倍。受到場地、人力資源等因素限制,政府主導模式的服務供給能力有限。市場參與模式(單位食堂專區、集體用餐配送和餐飲企業參與助餐配餐服務模式)則可利用已有的市場化優勢降低運營成本以及提高餐食供應的效率,其運營成本較低而服務供給能力最高。社會支持類型(鄰里互助服務模式)是面向助餐需求較少、老年人口居住分散、暫不具備建立長者飯堂條件的農村地區而發展起來的服務模式,因此其服務供給能力是三種類型中最小的,該模式的助餐配餐服務由親屬、鄰居、養老服務員等提供,運營成本也較小,是助餐配餐服務供給的有效補充。(表2)

在整個服務過程中,A市立足不同基層實際,充分發揮多元主體力量和優勢,發展出不同的助餐配餐服務模式。高校、企事業單位等餐廳食堂持續向老年人開放,企業、社會組織參與助餐配餐服務,長者飯堂由社會力量運營,全部實現社會化運營,社會力量成為助餐配餐服務供給主體。[29]

“社會力量參與助餐配餐(服務)的積極性很高,甚至高于政府,對助餐配餐(服務)起到非常大的支持作用。”(A市民政局工作人員GZ202203)

(四)規制

規制指的是用于福利條款的監管,會影響政府購買服務的合同履行程度以及服務質量,通常它與權力相連,因此政府一般是規制的主要操作者。在政府購買服務的過程中,規制貫穿各個環節,包括承包商資質準入規制、服務評估、懲罰制裁措施等。一是服務流程監管,政府運用資質準入等規制工具,嚴格篩選優質的服務提供者,確保老年助餐配餐的食品安全。政策要求長者飯堂運營機構應符合食品生產經營許可管理有關規定,取得相應的《食品經營許可證》,試點階段篩選出18家中央廚房、72家餐飲配送公司。二是實施進度監管,分管領導親抓落實,主持召開常務會議、現場會、推進會,到助餐點現場督導,建立通報督辦制度,多次暗訪長者飯堂,考核大配餐落實情況。三是服務結果監管,政府委托第三方開展服務評估,對服務現場及過程觀察、文檔查閱、訪談、服務對象滿意度調查等方面開展評估。A市社區居家養老服務項目評估指標涉及的10個項目,助餐配餐項目分數權重就占到15%。對評估定級不合格的服務機構或自主供給服務的街道(鎮),視情況由各區督促整改或全市范圍通報。四是專項審計監管,2018年A市開展對2017年度養老大配餐項目專項審計調查,通過審計調查分析發現問題,為老年助餐服務提供改進建議和督促整改。

除了地方政府內部規制之外,外部監督也不可或缺,A市建立起助餐配餐服務多方監督網絡。廣泛意義上的監督主體包括作為服務接受者的老人、群眾、大眾媒體等。一是自上而下的監管,全國老齡辦到A市現場調研老年助餐服務的運營模式、菜式供應、補助政策等。二是自下而上的監管。首先是服務對象和群眾的監督,其次是大眾傳媒的關注報道,通過數字化的網絡平臺,政府有關部門負責人、企業代表、政協委員、群眾代表在新聞媒體和公共場所聚焦養老助餐配餐服務,南都民調中心還對A市部分長者飯堂服務展開測評及問卷調查。對于外部監督,A市民政局負責對全市居家養老服務進程進行監督管理,受理市民、機構對居家養老服務的投訴、建議,并負責對相關評估結果進行復核,制定政策時主動公開征求公眾意見。

“(長者飯堂)通過設置留言板、留言信箱和投訴電話,定期收集老人意見建議,接受公眾監督。鎮街也會和我們定期召開現場座談會解決問題并改進服務、提升服務質量。”(X社工機構工作人員GZ202311)

四、A市助餐配餐服務的約束機制

A市政府在政策規劃、籌資安排、供給方式和監督機制等方面做了很多工作,也取得了較大成效,形成全覆蓋助餐配餐服務網絡,但研究發現,制度建設上還有一些限制助餐配餐服務發展的約束機制,主要體現在以下四個方面。

(一)行政主導的服務規劃

A市助餐配餐服務的快速發展主要是行政力量推動。在2016年以前,盡管A市已有部分老城區街道為滿足龐大的養老服務需求而嘗試提供助餐配餐服務,但一直沒有形成指導性政策文件。直到2016年A市被確定為中央財政支持居家和社區養老服務改革試點,這成為了助餐配餐服務發展的契機,A市開始著手從全市層面以指導性、規范性政策文件規劃助餐配餐服務的發展。作為實施主體,區級政府積極響應上級政府發展助餐配餐服務的政策要求,將社區居家養老服務納入街(鎮)工作績效考核,長者飯堂得到迅速推廣。行政主導的服務規劃使得服務的覆蓋面快速鋪開,但由于在規劃層面并未充分考慮到基層實際養老需求,政策實施過程中產生了諸多問題。如市、區政府層面要求搭建“中心城區10—15分鐘、外圍城區20—25分鐘”的養老助餐配餐服務網絡,各區各鎮街以完成上級任務為主,長者飯堂城鄉覆蓋率迅速達到100%,但2018年就有128個就餐人數為“0”的長者飯堂,占全部長者飯堂數量的12.7%,出現助餐配餐點選址、布局不夠合理的現象。此外,2020年某區調查發現,135個助餐配餐點有128個采取企業定點配送方式,存在運營模式單一、就餐點相隔遠、成本高等問題。這些情況導致助餐配餐服務并未充分發揮作用,造成一定的資源浪費,也大大削弱了助餐配餐服務的普及性。

(二)層級倒掛的籌資安排

資金安排是影響福利服務體系的形成、內容和效果等方面的關鍵性因素之一。資金的水平、數量以及資金來源渠道都會影響到福利服務體系的結構以及服務的質量和數量。首先,助餐配餐服務供給中,區、街道(鎮)政府承擔主要的財政責任,這種層級倒掛的融資安排會導致服務碎片化和服務不均等。從A市各區助餐配餐資助情況來看,經濟實力不同的區之間老人的照料水平會有所不同,有的區對困難老人全額資助而同等情況下有的區補貼較少,對助餐配餐工作的財力和人力投資也大為不同。由于涉及到區縣政府的補貼,有的區規定戶籍老年人就餐必須在戶籍所在鎮街,跨鎮街就餐者將不能享受政府補貼,基層人員表示主要是擔心市級財政對“大配餐”的投入能否持續補貼。其次,從使用者付費的角度來看“老人照料應該是誰的責任”問題,A市的資助標準設定了上限,剩余費用部分由個人承擔,表明A市目前的福利價值仍然是將照料責任歸于個人和家庭的,發揮的是補充性支持作用。A市的助餐配餐服務主要以特殊困難老人為重點,是基于家計審查的需求,而非基于需求的家計審查。這主要是出于政府追求管理方便的行政慣性,如整筆撥款和限定額度補助,能夠較易控制財政支出。

(三)競爭不足的供給環境

競爭是政府購買服務的一個基本前提,只有引入競爭機制,市場配置資源的作用才能更好地發揮。然而,當前服務市場存在競爭不足的情況,導致服務供給質量不太理想,影響助餐配餐服務的可持續發展。市場競爭不足主要體現在四點:一是受到集體配餐資質要求等因素的限制,可供政府選擇的、符合集體配餐資質的企業有限;二是助餐配餐的服務特性決定了其公益屬性,因此政府設定的餐標金額偏低,配餐服務的利潤空間被嚴重壓縮,導致企業參與助餐配餐服務的積極性不足,如某區愛心食堂運營管理服務項目由于僅有一家投標人而導致采購失敗;三是出現了市場壟斷的現象,2018年某企業就承接了23個街道260個助餐配餐點,占市場份額25.7%,助餐配餐服務存在可能變為賣方市場的風險;四是基層政府和社會組織作為運營方時沒有動力去擴展服務人群,收費和社會組織的理念難以平衡,部分長者飯堂主要服務特殊困難老人。競爭不足的供給環境使得接受服務的老人數量有限,餐食及服務質量難以提高,南都民調中心結果顯示近半受訪者不了解長者飯堂,助餐配餐服務難以全面推廣。[30]

(四)社會缺位的監督機制

服務評價缺失與監督主體缺位,容易造成契約各方在合作與監督中的隨意性,出現助餐配餐服務監督效率低下情況。監督體系引入第三方評估,但第三方評估內容主要針對服務的遞送,對服務生產方面的監督基本沒有,也就是第三方評估只能約束到參與遞送環節的相關主體。生產環節主要依靠食藥監局的監督,但卻沒整合到服務評估體系中,監督力度有限。政府對服務評估的考核主要以服務人次為主,評估指標比較單一且容易達標,目標設定標準較低的結果是對運營方的約束力下降,也是造成政府與第三方機構監督力度滯后與效率低下問題的原因所在。此外,第三方服務評估對服務對象或公眾評價的重視不夠。在助餐配餐項目評估表中,包含八個方面的評估內容,分別是選址(9分)、場地設施(20分)、場地安全(7分)、服務要求(9分)、服務內容(16分)、服務人員(10分)、服務開展(7分)、服務管理(22分)。服務評估主要以易標準化、可測量的指標為主,單項最高分的兩個指標為機構資質(5分)和服務人次(5分),老人作為服務接受者可以影響的僅有2個指標,滿意度(2分)和投訴處理結案率(2分),對評估結果影響不大。前階段依靠領導注意力的監管方式并不可持續,需要更規范有力的監管措施,將動員式監管轉變為常態化監管體系。

五、福利多元主義視角下的制度思考

從助餐配餐服務制度建設來說,A市明確各層級政府的管理責任,搭建多層級管理架構,承擔主要籌資功能,引導社會多元主體參與助餐配餐服務的建設,并建立從上而下的監督機制,為助餐配餐服務的具體實施奠定了制度基礎。但老年助餐服務制度建設仍存在不足,主要體現在四方面:一是服務規劃行政主導,基層政府主要以回應上級政府的政治要求為主,在回應實際需求方面的努力稍弱;二是籌資安排層級倒掛,服務實施和效果很大程度上與基層政府的財力物力相關;三是市場競爭程度不足,市場主體由于服務收益低而缺乏參與熱情,社會主體由于動力和能力不足而難以進行服務拓展;四是監督機制較弱,服務評價缺失與監督主體缺位,造成契約各方在合作與監督中的隨意性。總之,A市老年助餐服務的制度支持和制度約束構成了服務實施過程中的宏觀制度環境,直接影響服務實施的實際效果。政府需要建設良好的多元主體供給治理制度環境,通過制度建設真正發揮不同治理主體的比較優勢,促進政府與其他部門之間的良性互動,以實現更好的治理效果。

(一)優化政策規劃,構建標準化助餐服務運行模式

助餐配餐服務要放在轉變政府職能、養老服務體系建設的大框架和大背景下定位,政府需要有長遠發展的政策目標和政策規劃。首先,從長遠發展的福利目標來說,政府要在公平與效率之間尋找最佳組合點,堅持公平公正原則,讓老年人都享受保質保量的福利服務。長遠而言,助餐配餐服務需要普及全社會有餐食需求的廣大老年人。其次,政策規劃應因時、因地制宜,有計劃地為具體服務發展各異的不同地區留足靈活處理的空間,防止“一刀切”或因政策跟不上發展而抑制推動工作的積極性。同時,應激發不同主體通過不同途徑參與到政策制定過程中,增強政策的實踐指導作用。另外,多種服務運行模式通過實踐的探索和修正已成規模,但不同供給模式仍部分存在經營困難或服務效果不佳的問題,需要加強政府政策指導,對符合發展規律的、有利于可持續發展的助餐供給模式進行案例經驗總結,讓社會組織、餐飲企業等社會力量在具體參與過程中有跡可循,進一步深化老年助餐服務。

(二)拓寬資金渠道,促進老年助餐服務的可持續性

當前助餐配餐服務的補貼和運營經費主要來源于市區兩級財政支持、福利彩票公益金等,相對于老人廣大的服務需求以及預期增長的服務人數,整筆劃撥的補貼額度從長期來看作用有限,政府支付能力一旦不足,依賴于政策扶持的助餐配餐服務將難以持續經營。因此,政府要在合理預算、科學投入的基礎上,一是將老年助餐服務納入預算,保證政府資金的穩定投入,尤其是上級政府的財政投入要盡量減少因地方財力差異而導致的服務不均等;二是加強審計能力,改進補貼方式,提高老人的資助效率,以需求為導向,逐漸從“基于家計審查的需求”的單一服務給付模式向“基于家計審查的需求”和“基于需求的家計審查”混合給付模式轉變,使服務真正覆蓋到基于需求的老年人;[31]三是號召社會各界通過慈善捐贈等方式擴大老年助餐服務的資金池,以此拓寬助餐配餐的資金使用效率和資金來源渠道,促進老年助餐服務的可持續性。

(三)加強監督力度,建立以老年人為核心的評估機制

在購買公共服務的過程中,政府須從服務對象的選擇、服務合同的簽訂、服務合同的執行、服務合同的監督、服務合同績效的評價、服務合同的終結等各個環節入手推行全程化、動態化的管理,全面提高服務合同的監管能力,才能保證服務實施效果。[32]基于此,一是政府要回歸監督本位,加強政府的監管作用;二是加強跨政府部門的共同監督機制,老年助餐服務涉及民政局、食藥監局等多個部門,各部門應依責聯合開展抽查檢查,完善老年助餐服務的日常監督體制;三是建立以老年人為核心的評估機制,老年人作為服務使用者,對服務效率、服務質量、服務公平性的提高有重要作用,評估機制應將老年人的服務相關評價納入評估并提高其比重,從實際出發,尊重老年人意愿確保服務供給以服務需求為導向。

(四)協調各方利益,調動社會主體參與服務積極性

在福利供給中政府要轉變職能,通過政策支持、服務提供,遵循不同主體的理性選擇路徑以更好地實現福利項目的運營管理。從激勵的目的出發,在需求方面釋放老年人餐食服務需求,以需求為導向激活銀發經濟,在供給方面根據不同主體的情況制定策略調動參與的積極性。對基層政府而言,應充分使用行政手段,明確行政任務,政策要求從嚴,納入行政考核,提高政治鼓勵;對參與的餐飲企業,可從企業社會責任的角度鼓勵其參與,并在實現服務福利性的同時允許適當的盈利;對參與的非營利組織,需要厘清政府和非營利組織之間的關系,從政策、財政、人員等角度予以支持和幫助其實現社區輻射功能。除了調動各方積極性之余,在如何協調好社會服務福利性和盈利性的沖突上,可鼓勵創新供給模式,以達到福利性和盈利性的統一。只有政策是符合或能協調各方利益時,才能真正做到協同治理。

【參考文獻】

[1]羅珊珊.提升養老助餐服務水平[N].人民日報,2021-10-20(10).

[2]餓了么行業首推“養老助餐數字化”試點[EB/OL].中國網,http://tech.china.com.cn/roll/20210715/378858.shtml.

[3]日均銷量僅10多份 一些老年餐桌陷入經營困難[EB/OL].中國經濟網,http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202201/15/t20220115_37259434.shtml.

[4]張守坤,陳昊錚.如何讓老人在家門口享受幸福味道?[N].法治日報,2023-09-05(04).

[5]鐘慧瀾.理論融合視閾下的城市社區老年助餐多元供給研究——以上海個案為例[J].蘭州大學學報(社會科學版),2017(5):98-106.

[6]馮建光,王秀蘭.社會福利事業參與主體的主觀能動性如何發揮——以老年助餐項目供給主體的角色困惑為視角[J].人民論壇,2014(32):45-47.

[7]敬乂嘉,陳若靜.從協作角度看我國居家養老服務體系的發展與管理創新[J].復旦學報(社會科學版),2009(5):133-140.

[8]劉太剛,吳崢嶸.我國社區居家養老服務中非營利組織的功能嵌入分析——以北京市A助老食堂與上海市B助餐點為例[J].北京行政學院學報,2019(3):1-9.

[9]徐曉日,王小鈺.我國城市發展老年餐桌項目的困境與出路——以北京市西城區為例[J].上海城市管理,2019(3):84-92.

[10]王傅,謝思婷.精益治理:城市社區養老助餐服務中的困境破解——以G市某老年人愛心助餐項目為例[J].社會福利(理論版),2019(7):28-36.

[11]鄧婷鶴,鄭曉冬,楊園爭,等.養老助餐服務效率研究——基于北京市73家助餐點的調查分析[J].蘭州學刊,2021(12):131-148.

[12]岳經綸,郭英慧.社會服務購買中政府與NGO關系研究——福利多元主義視角[J].東岳論叢,2013(7):5-14.

[13]丁學娜,李鳳琴.福利多元主義的發展研究——基于理論范式視角[J].中南大學學報(社會科學版),2013(6):158-164.

[14]Powell M.Understanding the Mixed Economy of Welfare[M].Bristol:Policy Press,2007:221-240.

[15]中消協發布養老消費調查報告:居家養老首選,機構養老有顧慮[EB/OL].北京日報客戶端,https://news.bjd.com.cn/2023/04/19/10404057.shtml.

[16]郁建興.中國的公共服務體系:發展歷程、社會政策與體制機制[J].學術月刊,2011(3):5-17.

[17]盧施羽,黃洪.福利多元主義視角下社區照料發展挑戰——以佛山市N區長者日托中心示范點為例[J].華南理工大學學報(社會科學版),2017(2):78-86+92.

[18]Rose R.Common Goals but Different Roles:the State’s Contribution to the Welfare Mix[M].Oxford:Oxford University Press,1986:13-39.

[19]Johnson N.The Welfare State in Transition:the Theory and Practice of Welfare Pluralism[M].Brighton: Wheatsheaf,1987:20-28.

[20]Pinker R.Making Sense of the Mixed Economy of Welfare[J].Social Policy and Administration,1992(4):273-284.

[21]Evers A.Shifts in the Welfare Mix:Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy[M].Vienna:Eurosocial,1988:7-30.

[22]彭華民.福利三角:一個社會政策分析的范式[J].社會學研究,2006(4):157-168+245.

[23]Andrews R,Entwistle T.Does Cross-Sectoral Partnership Deliver?An Empirical Exploration of Public Service Effectiveness,Efficiency,and Equity[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2010(3):679-701.

[24]Van Slyke D M.The Mythology of Privatization in Contracting for Social Services[J].Public Administration Review,

2003(3):296-315.

[25]Brown T L,Potoski M.Transaction Costs and Institutional Explanations for Government Service Production Decisions[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2003(4):441-468.

[26]市財政撬動社會資本,多措并舉助力持續擦亮長者飯堂品牌[EB/OL].廣州市人民政府網站,https://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/bmdt/content/mpost_9731933.html.

[27]陳輝.縣域治理中的領導注意力分配[J].求索,2021(1):180-187.

[28]田青.老人社區照料服務——基于福利多元主義的比較研究[D].上海:華東師范大學博士學位論文,2010:198-222.

[29]張娟,覃漢鵬.“小飯堂”讓“夕陽紅”更美——廣州市大力推進居家和社區養老服務改革[J].中國民政,2022(8):50-51.

[30]廣州長者飯堂服務 老人盼菜式更豐價格更低[EB/OL].南方網,https://news.southcn.com/node_17a07e5926

/a7d83e094f.shtml.

[31]張家玉,藍丹紅,陳永杰.長期護理保險待遇的混合給付模式何以實現?——基于廣州市的實證研究[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2023(4):117-128.

[32]詹國彬.需求方缺陷、供給方缺陷與精明買家——政府購買公共服務的困境與破解之道[J].經濟社會體制比較,2013(5):142-150.

Research on Elderly Meal Services from

Welfare Pluralism Perspective

——A Case Study in A City

Liu Xinrong, Zheng Jiasi

Abstract: The growing demand for elderly care services has become one of the biggest challenges in China since the traditional elderly-care model has been unable to meet the actual needs as aging population rises. Meal services have become common needs for the elderly. How to improve the quality of elderly meal services and improve their well-being has become a major issue to implement the national strategy to address population aging. From the perspective of welfare pluralism, the article develops an integrated analysis framework of four dimensions (planning, provision, finance and regulation) and four subjects (state, market, society and individual), and conducts a case study of elderly meal services in A city. Results show that the local government provides a specific and feasible policy implementation environment for elderly meal services from the aspects of policy planning, financing arrangement, supply mode and regulation mechanism. But at the same time, there are deficiencies in the policy construction such as administrative-led service planning, inverted financing arrangement, insufficient competition supply environment and lack of social regulation mechanism, which restricts the sustainable development of elderly meal services. Future development of elderly meal services needs government’s supports to improve institutional environment and facilitate social capital in the provision of elderly care services.

Key words: elderly care services; welfare pluralism; elderly meal services

(責任編輯:劉劍明 助理編輯:劉 霖)