宮崎駿的九個關鍵詞

我們都被宮崎駿溫暖過。如果宮崎駿一生只拍一部電影,它的名字很可能是《我們的純真與失落》。

人類與自然,生存與死亡,一直是宮崎駿理想國里的兩大主要矛盾。

這個極度功利化的世界里,科技發達,物質豐盈,但信仰缺失,精神萎縮。作為一個理想主義者,宮崎駿一直試圖以他構建的動畫烏托邦來抵抗物欲至上的社會,“拯救人類墮落的靈魂”。

在宮崎駿眼里,一切美好的事物,諸如愛、友誼、患難中的相互扶持,均來自個人,而非國家。而國家則總是萬惡和丑陋的,唯有當國家暫時退場,美好的旅程和故事才得以展開,一旦國家的臉孔出現在天邊,那就意味著美好的故事到了一個結局。

宮崎駿是一個樂觀的悲觀主義者,他的偉大,并非手工作業畫風甜美,亦非天馬行空的想象,而是他在自己一手構建的精神世界里,始終傳遞著一種普世價值,這種價值觀就是世間萬物平等,皆有靈性,人類對未知世界應保有敬畏。雖然他曾希望看到“綠色的雜草重新接管世界”,但他又說“我想告訴孩子們,這個世界值得我們活下去”。

反戰

宮崎駿是一個和平主義者,他一直呼吁人類停止戰爭,遠離殺戮。“只要戰爭開始就沒有公正可言,戰爭中沒有正義與非正義之分,是人類丑惡本性的上演。”

幼年深受戰亂之苦的宮崎駿有一種強烈的反戰思想,他借《螢火蟲之墓》《哈爾的移動城堡》《天空之城》控訴戰爭泯滅人性,并借《紅豬》里的波爾格·羅素作反戰的自畫像。與此同時,他又塑造出一批清醒的救世主,他們總能在人類面臨災難時力挽狂瀾,依靠自我犧牲拯救世界。宮崎駿是個矛盾體,他一方面迷戀飛行器和武器,一方面痛恨它們淪為戰爭工具;他一方面悲天憫人,一方面又對純真與善良的人性充滿向往。

在現實中,他反對核電,反對日本修憲,對日本在二戰所犯下的罪行備感恥辱,他要求政府向中國和韓國謝罪,強調東亞地區國家要和睦相處。

飛翔

宮崎駿是個“飛行狂”,他所創辦的吉卜力工作室的名字,意思就是“撒哈拉沙漠的熱風”,這是二戰時意大利偵察機的名字。

因為出身飛機制造世家,宮崎駿對飛翔情有獨鐘。他將自己對自由的渴望和向往寄托在對飛行器的創造與描繪之中:掃帚、龍貓、滑翔翼、飛鳥、白龍……每個孩子的內心都深藏著一個飛翔的夢想,這種對抗地心引力游戲的背后,其實是一種拋開凡身肉體束縛,追逐自由的人類本能。

在有著島國心態的日本,不受約束、肆意遨游的飛行意象,是一種解脫,一種釋放,也是一種解放,使人們能掙脫束縛,脫胎換骨,重新審視自己的心靈。

環保

作為一名“環保教主”,宮崎駿一直反工業文明,反人類中心主義,他熱愛營造綠色星球,追求人與自然的和諧相處。

宮崎駿用筆描繪出自然世界的神奇與壯美,通過人和森林、碧海、晴空、綠地以及自己身邊的小動物的關系來展現人和自然的關系。環保一直是他刻意表達的主題,他依此來表達對人類社會工業文明的破壞性與貪婪本性的擔憂。

他在一次受訪時半開玩笑地說:“我希望再活30年。我想看到東京被大海淹沒,NTV(日本電視公司)的電視塔成為孤島。我想看到曼哈頓成為水下之城……我對這一切感到興奮。金錢和欲望,所有這一切會走向崩潰,綠色的雜草將接管世界。”

而他看到近鄰的中國、韓國正在為變得更加富裕,“打著發展經濟的旗號,摧毀了山川河流”時,深感不安。

少女

宮崎駿的理想國中,少女通常是第一主角,這是日系文化的傳統。

《魔女宅急便》中的琪琪、《龍貓》中的小月與小梅、《偷東西的小人》中的阿莉埃蒂……她們純潔、率真、善良、勇敢、寬容,多數擁有超能力,經常以巫女、拯救者或英雄的身份出現。“只有女性能夠在現實世界和另一個世界間自由穿行,她們就像一個媒介。而男性擁有這種能力的話,給人感覺總是不太真實。男性過于好斗,娜烏西卡顯然不能那么膚淺。”他曾這樣解釋。

宮崎駿也歌頌嚴厲、彪悍、強壯、內心柔軟的“歐巴桑”,她們就像是他母親的縮影。

親情

宮崎駿時刻都在表達一種“田園牧歌”式的真善美。他的理想國,不是非黑即白的二元世界,沒有絕對的惡人,他們總有變好的可能,世界總是純真的,“最重要的”絕非金錢,而是某個摯愛的人。

在這個人人忙著掙錢、渴望快速成功的時代,親情成為了稀缺品,而在宮崎駿的世界里,總是有一條親情主線穿插其中,表現出對童年的眷戀,以及對父母之愛的渴望。這種溫暖的人性之美總是出現在鄉村生活中,與大城市人與人之間的自私自利形成鮮明對比。宮崎駿巧妙地表達父子情、姐妹情、鄰里情,為觀眾提供著撫慰靈魂的一碗心靈雞湯。

神隱

“龍貓是被遺忘的東西,是不被注意的東西,是以為被消失的東西,它們其實還活著。”宮崎駿的理想國中,藏著無數“精靈”,《千與千尋》中的“煤球”、《幽靈公主》中的樹精,總是默默注視著現實世界。

宮崎駿曾在一幢古舊的大房子里獨住兩個月,他總感覺到別的房間有其他人居住,出去散步,他怕“他們”寂寞,還會特意打開收音機。在他看來,萬物皆有靈性,對未知世界要抱有一種敬畏之心。這一點與缺乏宗教信仰的中國人形成鮮明對比。

“日本人心靈深處的森林信仰是日本宗教思想核心的信仰,是日本精神思想結構的支柱。遠古以來的‘萬物有靈觀’、‘萬物有生觀’、‘景靈觀念’、自然之間的‘生命平等’觀念都同森林環境緊密聯系在一起。宮崎駿所表達的對傳統的回歸,觸及人類文化最原始的出發點。”(日本學者梅原猛語)

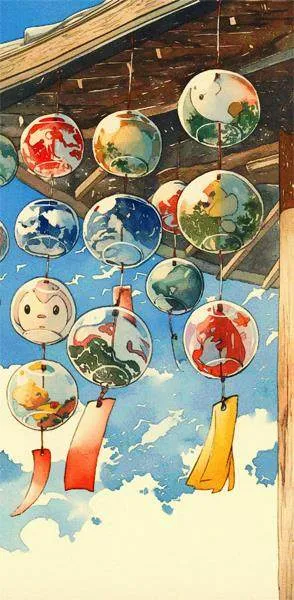

物哀

日本多美景——雪山、海灘、山澗、峽谷、溫泉、瀑布、小橋流水、幽雅庭院。日本多災害——火山、地震、雪災、海嘯、颶風、戰亂……在日本人看來,美稍縱即逝,自然“物哀”,人生“無常”。

物哀是日式審美的核心,日本人好美,尤好婉約悲戚、豪情悲壯的“物哀”之美。宮崎駿有一種深厚的物哀情結,他描繪出一個世外桃源,畫面中充滿湛藍的天空,清澈見底的流水,綠意靈動的山坡。用無常的哀感和無常的美感表達出一種人生觀和世界觀,而這也是日本人能很快從大地震中重新振作的精神能量的來源。

夢想

在《千與千尋》中,湯屋是充滿誘惑、欲望、嫉妒和排擠的現實社會,湯婆婆是物質時代的拜金者。

宮崎駿有一種“世界即將滅亡”的緊迫感。他借告別之作《起風了》表達他對當代日本與發達國家最沉痛的警示。在他看來,現代人失去了“追求不可能的夢想”的意志,越來越多的人以從事服務業維持生計,失去創造能力,成為物質時代的奴隸。做人,除了物質,還是要有一點精神追求和夢想的。這一點對中國人來說有著特別的現實意義。

宮崎駿是一個樂觀的悲觀主義者,他說:我想告訴孩子,這個世界值得我們活下去。“只要有喜歡的人、好好吃飯、愛護孩子,這樣活著就可以。”

執念

宮崎駿是高科技時代“古板”的手工藝術家,數十年來,他僅僅依靠案頭上的一支筆和一張紙,就構建出一個奇妙的精神世界。

他拒絕電腦,堅持手繪,一部動畫就要畫上十余萬張手稿,三四年才出一部作品;他沒有劇本,“當我開始繪畫時,故事才跟著展開。我們從不知道故事會走向何方,我們只是一邊制作電影一邊編故事。這是制作動畫影片的一種危險方式,但我喜歡它,因為它可以讓作品變得卓爾不群”。

有人贊美:“他簡直是沃爾特·迪斯尼、史蒂芬·斯皮爾伯格和奧森·威爾斯的合體,而他作品中美輪美奐的山水風景又有一點莫奈的味道,其調皮的程度與對孩子的無比了解又要比羅爾德—達爾本強一些。”

“手與機器根本的區別在于,手總是與心相連,而機器則是無心的。所以手工藝作業中會發生奇跡……這才是賦予物品美之性質的因素。”(日本美學家柳宗悅語)

(摘自《新周刊》)