溫升背景下皖北平原降水時空變化規律分析

摘要 為分析溫升背景下皖北平原地區1955—2022年降水時空變化規律,利用皖北平原境內5個氣象站點1955—2022年降水逐日數據資料,采用現行傾向估計、M-K檢驗、Morlet小波分析及EOF正交分解等方法,分析研究區近68年降水時空變化規律。結果表明,(1)近68年來,皖北平原年降水和春、夏季降水呈下降趨勢,傾向率分別為-0.23、-1.11和-0.05 mm/10 a;秋、冬季降水呈增加趨勢,傾向率分別為0.330和1.08 mm/10 a。(2)M-K突變檢驗顯示,秋季降水在1958年發生由少到多的突變,年降水和夏季降水分別在2009年和2010年發生了由多到少的轉變,春、冬季未發生突變現象。(3)利用小波分析可知,年降水無明顯周期變化,春季震蕩主周期16~17 a,夏季震蕩主周期3~4和25~26 a,秋季震蕩主周期19~20 a,冬季震蕩主周期12~13 a。(4)皖北平原年降水和春、夏和秋季降水均呈南—北反向分布形式,冬季呈現東—西反向分布形式,年降水和夏季降水呈現由北向南依次減少的變化趨勢,春、秋季呈現由南向北依次減少趨勢,冬季呈現由東向西依次減少趨勢。

關鍵詞 溫升;皖北平原;降水;時空變化;M-K檢驗;小波分析

中圖分類號 P426.623;S162" " 文獻標識碼 A" "文章編號 1007-7731(2024)14-0101-07

DOI號 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2024.14.022

降水是地區氣候和水文分析的主要因素之一,也是農業發展需要考慮重要因素之一。降水的變化對農業生產、種植結構和產量具有重要影響。因此,研究降水的時空變化對農業的發展有重要意義。降水是氣候變化的主要因子之一,也是氣候變化較為突出的一個方面[1]。降水的時空分布是農業發展的重中之重,相關學者較為重視對不同區域的降水分布進行研究。在氣溫變暖的大背景下,胡文峰等[2]、任國玉等[3]、張一馳等[4]和何書樵等[5]對我國總體和區域降水的變化特征進行了研究,吳燕娟[6]和宋世凱[7]對極端降水和降水程度的時空分布展開分析,結果表明,總降水量趨勢歷年來并無太大差別,但不同區域的降水趨勢呈現差別,東南呈現下降的趨勢,西北呈現上升的趨勢。邢軼蘭等[8]、王友賀等[9]、蘇曉丹等[10]和王濤等[11]分別對西北(甘肅)、華中、東北和西北(陜西)等地區的降水進行了分析,結果表明,西北(甘肅)和華中地區降水呈緩慢上升趨勢,東北地區呈弱減少趨勢,西北(陜西)地區呈明顯減少趨勢。Greve等[12]和Donat等[13]對全球降水變化趨勢進行分析,結果表明,全球干旱地區的降水變化呈現增加趨勢,而濕潤地區呈現減少趨勢,且降水與氣溫變化呈正相關。可見,氣候變化條件下,降水在時間和空間上均會受到影響。

皖北平原地處南北氣候過渡帶的中東部,土地肥沃,耕地面積廣,是糧、棉和油等主要農作物的生產基地之一。有關該地區升溫背景下降水時空變化規律對農業影響的研究相對較少。為此,本文利用皖北平原宿州、碭山、蚌埠、阜陽和亳州5個氣象站點1955—2022年降水逐日資料等基礎數據,分析研究區降水在時間和空間上的變化規律,為當地農業種植、生產以及合理利用降水資源等提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本文采用皖北平原5個氣象站點(碭山、蚌埠、宿州、亳州和阜陽)1955—2022年日降水數據資料。選取的5個站點均為國家氣象站,數據集具有較強的可靠性和完整性。在季節劃分上,將3~5、6~8、9~11、12~2月(翌年)分別劃分為春、夏、秋和冬季。

1.2 研究方法

1.2.1 降水趨勢變化 采用線性傾向估計法分析降水變化趨勢的傾向率,即變化趨勢。采用曼-肯德爾(Mann-Kendall,M-K)檢驗中的M-K趨勢檢驗降水變化趨勢是否明顯,主要通過M-K趨勢檢驗中的標準統計量MK-Z值檢驗序列差異,即通過Z值的大小檢驗降水變化趨勢是否明顯。

1.2.2 降水突變 采用M-K檢驗中的突變檢驗,將統計量UFk和UBk的計算結果繪入一張圖中,以α=0.05為統計學差異水平,臨界線為1.96(上臨界線)和-1.96(下臨界線),來檢驗年降水突變和季降水突變情況。

1.2.3 降水周期變化" 利用小波分析方法,將時間系列分解到時間頻率域內,從而得出時間系列的明顯波動模式,即周期變化動態。

1.2.4 降水空間變化" 采用經驗正交函數(Empirical orthogonal function,EOF)分解方法,并結合Matlab 2016 b軟件編程,計算年、季降水特征向量特征值的方差以及累計方差貢獻率,利用Arcgis 10.2制作并輸出能夠體現各要素不同尺度空間分布特征的模態空間分布結果。

1.3 數據分析

1.3.1 現行傾向估計" 設[yi]為某氣候變量,[xi]為觀測氣候變量[yi]的時間,n表示樣本容量大小,則[yi]與[xi]的線性回歸關系如式(1)。

[yi=kxi+b](i=1,2,3,...,n) (1)

式(1)中,k為回歸系數,表示氣候變量的趨勢變化。當kgt;0時,其與時間呈正相關,表示增長趨勢;當klt;0時,表示下降趨勢;當k=0時,趨勢無變化。b為常數,運用最小二乘法得出。本文以k×10表示氣候傾向率,單位:℃/10 a。

為探討氣候傾向率的統計學差異,設定統計學差異水平為α=0.05,并運用MK-T檢驗來驗證其差異是否具有統計學意義。

1.3.2 M-K檢驗" M-K檢驗是一種非參數檢驗法,其優點是計算簡單、無分布檢驗(樣本不需要按照擬定的要求分布),適用于類型變量和順序變量,不受少數異常值的干擾。M-K檢驗包括M-K趨勢檢驗和M-K突變檢驗,分別對目標的變化趨勢和突變點進行檢驗。M-K趨勢檢驗主要通過標準統計量MK-Z值檢驗序列差異,通過[Z]的絕對值與1.96(α=0.05時統計學差異水平所對應的標準統計值)相比,若[Z] gt;1.96,表明序列比較明顯,當[Z]gt;0時,表明序列上升趨勢明顯,反之下降趨勢明顯;M-K突變檢驗是將統計量UFk和UBk的計算結果繪入一張圖中,以[α]=0.05為統計學差異水平,臨界線1.96(上臨界線)和-1.96(下臨界線)。當UFkgt;0或UBkgt;0時,樣本序列呈上升趨勢;當UFklt;0或UBklt;0時,樣本序列呈下降趨勢;當-1.96lt;UFk=UBklt;1.96時,樣本序列發生突變,兩條線的交點就是突變點,對應的時間就是突變開始的時間;若[UFk]和[UBk]超過臨界線,表明樣本變化趨勢明顯。

1.3.3 小波分析" 參考王文圣等[14]、傅夢嫣等[15]的研究方法,利用小波分析將時間系列分解到時間頻率域內,得出時間系列的明顯波動模式,即周期變化動態以及周期變價動態的時間格局。采用小波分析,運用Matlab 2016 b軟件,計算該地區年、季降水的周期變化規律。

1.3.4 經驗正交函數" 通過EOF利用數據的方差把數據中有用的信息集中到少數幾個空間分布和時間序列上,具體計算過程參考文獻[16],從而反映要素場的時空變化[17]。

2 結果與分析

2.1 降水趨勢

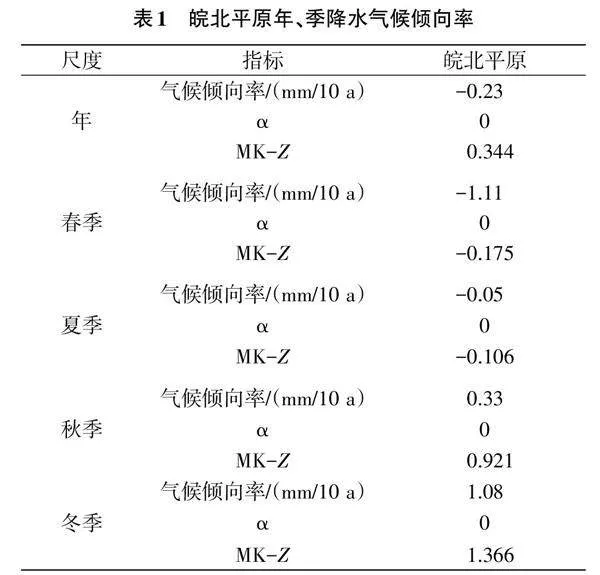

采用線性傾向估計法和MK-T檢驗對皖北平原年平均和四季平均降水進行計算,其降水年、季氣候傾向率見表1。由表1可知,皖北平原年降水氣候傾向率-0.23 mm/10 a,小于0,呈下降趨勢,且每10年下降0.23 mm;春、夏季降水氣候傾向率分別為-1.11、-0.05 mm/10 a,均小于0,呈下降趨勢,每10年分別下降1.11、0.05 mm;而秋、冬季降水氣候傾向率分別為0.33、1.08 mm/10 a,均大于0,呈上升趨勢,每10年分別上升0.33、1.08 mm,且年降水和四季降水差異均在0.01水平上具有統計學意義。

2.2 降水突變

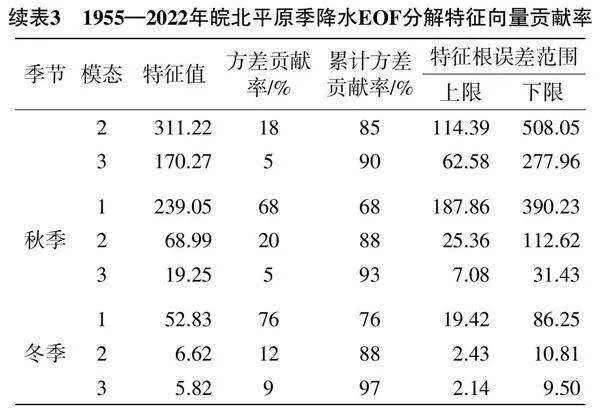

2.2.1 年降水突變" 1955—2022年皖北平原年降水M-K檢驗統計量如圖1所示。年降水在1968年以前UF線呈周期性波動,在1968—2004年UF線小于等于0,呈下降趨勢,2004年之后UF線大于0,呈上升趨勢,UF與UB相交多個點,但UF線均超過[μ0.05=±1.96]臨界線,表明年降水未發生突變,進一步對交點進行滑動t檢驗,結果顯示2009年通過a=0.05水平差異性檢驗,說明2009年是年降水量由多到少的轉變年。

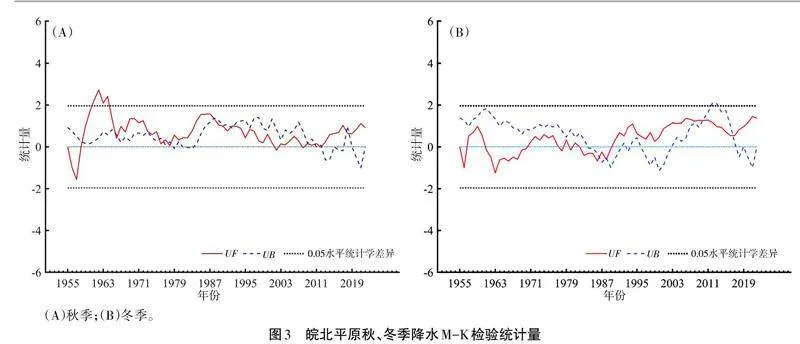

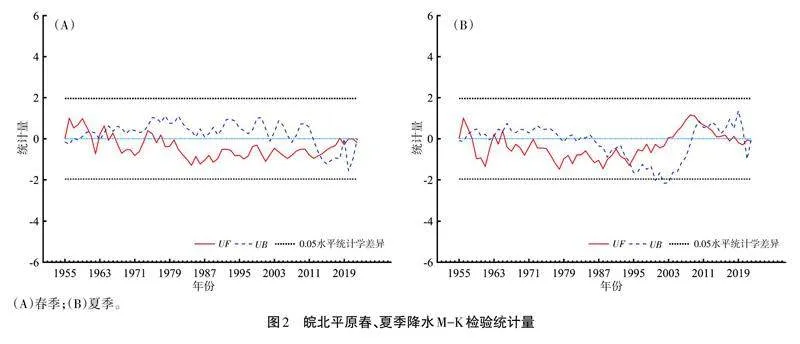

2.2.2 季降水突變" 近68年皖北平原季降水M-K檢驗統計量如圖2所示。由圖2(A)可知,春季降水在1978年之前UF線呈周期性波動,1978年之后,UF線小于0,且未超過統計學差異水平界線,表明春季降水呈不明顯的下降趨勢,在統計學差異水平線內UF和UB相交7個點,經滑動t檢驗,這些交點均未通過[a]=[0.05]水平差異性檢驗,表明春季降水未發生突變現象。由圖2(B)可知,夏季降水在1955—1958年和2003—2016年呈上升趨勢,其余年份總體呈下降趨勢,UF和UB在統計學差異水平線內相交7個點,對其滑動t檢驗,2010年通過a=0.05水平差異性檢驗,表明夏季降水在2010年發生由多到少的轉變。由圖3(A)可知,秋季降水總體呈上升趨勢,只有在1956—1957年出現短暫下降趨勢,UF和UB在統計學差異水平線內相交多個點,但1958年相交后,UF線在1961—1964年越過[a]=[0.05]水平差異性臨界線,說明此階段上升趨勢較為明顯,1958年為秋季降水增加突變年。由圖3(B)可知,冬季降水在1971年之前呈有序周期性波動,1971年之后,UF線大于0,且在臨界線內,表明冬季降水呈不明顯的趨勢,對UF和UB在統計學差異水平線內相交的多個點進行滑動t檢驗,這些交點均未通過[a]=[0.05]水平差異性檢驗,表明冬季降水未發生突變現象。?

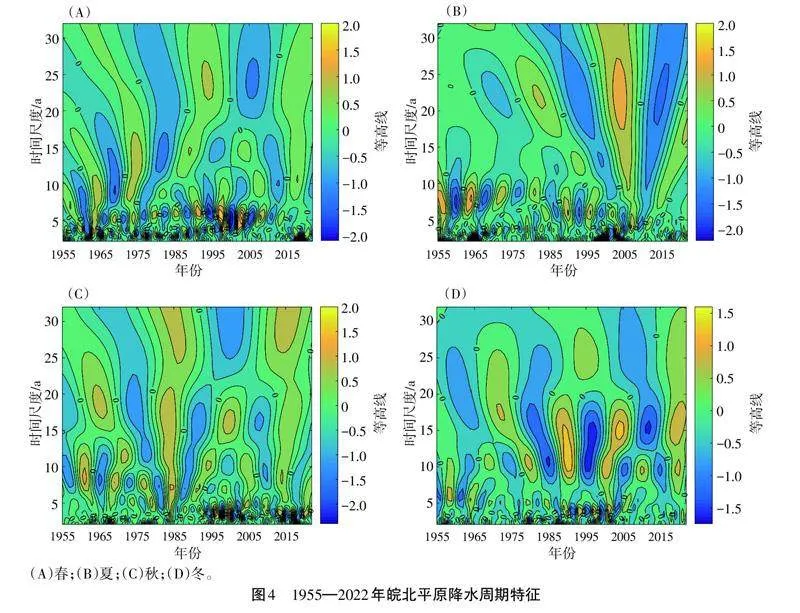

2.3 降水周期變化分析

1955—2022??年皖北平原年均和季平均降水小波分析結果如圖4所示。由圖4可知,皖北平原年降水和四季平均降水周期變化呈現較大差異,年降水無明顯的周期性變化特征,春季和夏季發生4次震蕩主周期,秋季和冬季發生3次震蕩主周期,其中,春季和冬季小波方差均呈現出明顯的峰值,而夏季和秋季部分震蕩主周期不明顯。

由圖4(A)可知,春季主周期的時間尺度分別為6~7、11~12、16~17和25~26 a。由圖4(B)可知,夏季分別以3~4、11~12、19~20和25~26 a尺度為主周期,其中11~12和19~20 a尺度不穩定,而3~4和25~26 a尺度在整個系列年都比較穩定。由圖4(C)可知,秋季主周期時間尺度分別為9~10、19~20和29~30 a,其中9~10和29~30 a尺度對應的小波方差峰值比較平穩,周期呈現不明顯,而19~20 a尺度較明顯。由圖4(D)可知,冬季發生3次主周期,時間尺度分別為3~4、12~13和19~30 a,呈現出與秋季主周期相同的變化特征,3~4和19~30 a尺度主周期不明顯,12~13 a尺度主周期較明顯。

2.4 降水空間變化分析

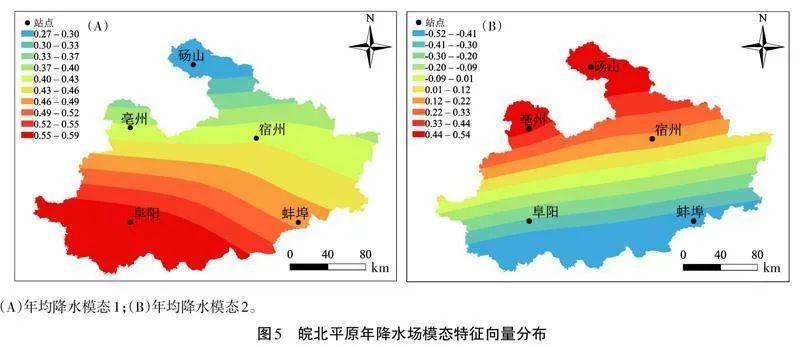

2.4.1 年平均降水空間變化特征" 皖北平原1955—2022年降水EOF分解特征向量貢獻率如表2所示。由表2可知,模態1、2和3方差貢獻率分別為66%、17%和7%,累計貢獻率達到90%;模態1、2的特征根誤差范圍未重疊,并通過了95%統計學差異檢驗。因此,模態1、2對應的特征根可以很好地代表研究區1955—2022年的降水空間分布類型。

模態1方差貢獻率66%,遠大于模態2、3,是研究區降水場的主要空間分布類型之一。由圖5可知,模態1(圖5A)對應的特征向量均為正值,表明皖北平原降水變化趨勢高度一致,呈現要么同增要么同減的降水趨勢。高值區和低值區分別位于北部和南部,表明北部降水變化比南部降水變化明顯。

模態2方差貢獻率17%,是皖北平原典型的降水主要空間分布形式之一。由圖5(B)可知,以宿州站為界,以北為正值區,以南為負值區,呈現南—北反向分布模式,表明兩種分布模式,即要么北部降水多、南部降水少,要么北部降水少、南部降水多。特征向量值由北向南依次減少,反映皖北平原降水也是由北向南依次減少。

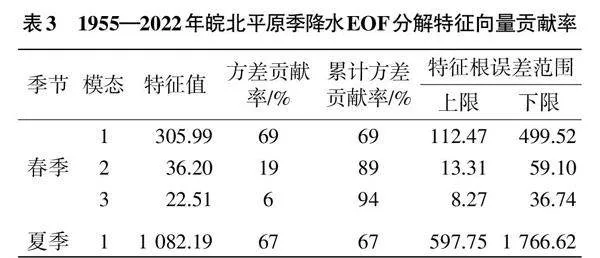

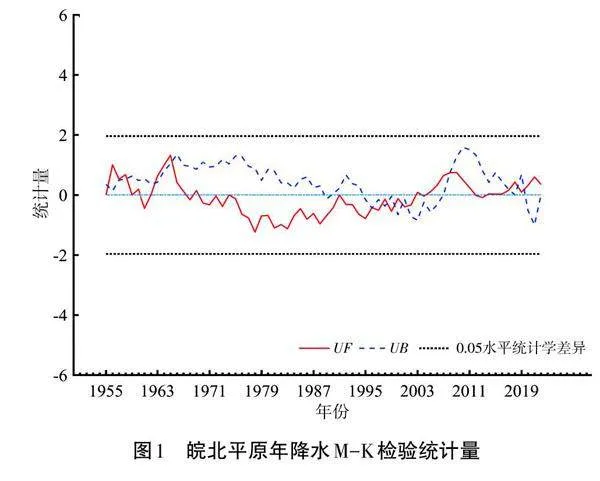

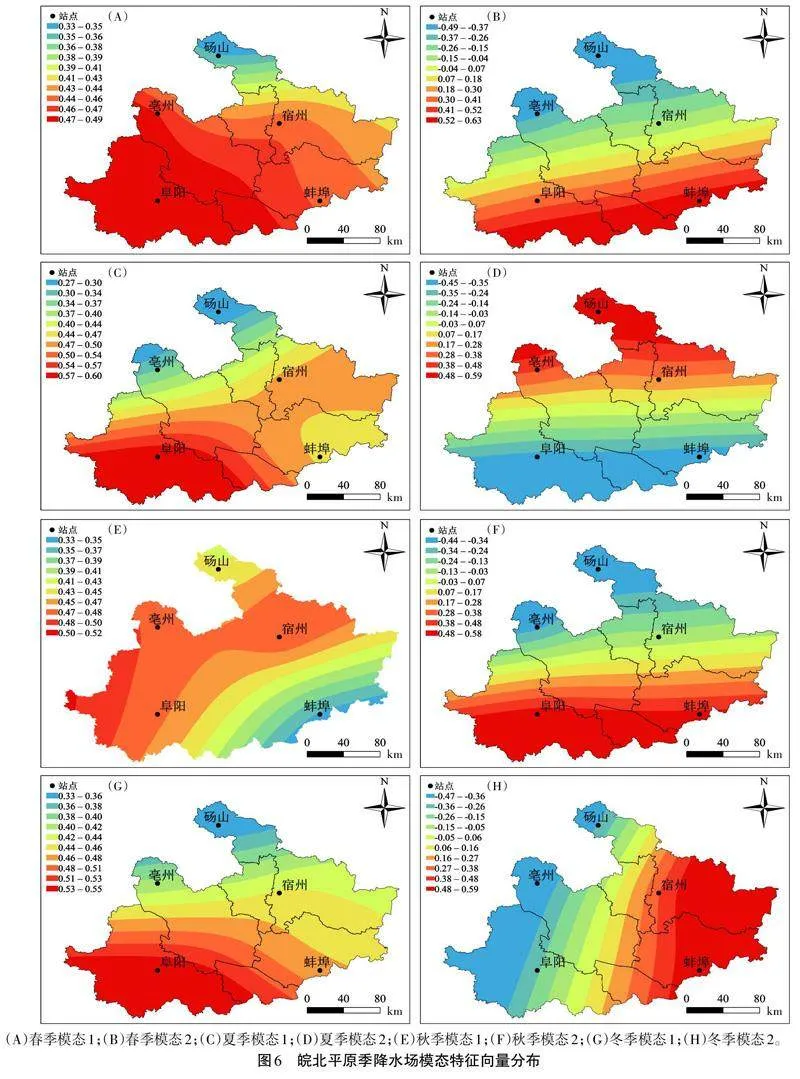

2.4.2 季平均降水空間變化特征" 皖北平原1955—2022年季平均降水EOF分解特征向量貢獻率如表3所示。由表3可知,皖北平原四季降水前3個模態特征根累計貢獻率均超過89%,四季模態1、2特征根均通過95%的置信水平檢驗,各季節前2個特征根誤差范圍未發生重疊。

皖北平原四季降水場模態特征向量分布如圖6所示。由圖6可知,研究區四季平均降水模態1特征向量值均為正值,四季降水量呈現同增共減的分布特征,其中,春(圖6A)、夏(圖6C)和冬季(圖6G)高值區和低值區均分別位于阜陽站和碭山站,表明皖北平原春、夏和冬季降水均呈現出南部變化程度高于北部的趨勢,秋季(圖6E)高值區和低值區分別位于蚌埠站和皖北平原西部,降水變化呈現出西部變化程度高于東部的趨勢。

四季平均降水模態2特征向量值既有正值又有負值,呈現增減的反向分布特征,其中,春(圖6B)、夏(圖6D)和秋季(圖6F)降水呈現南—北反向增減分布,冬季(圖6H)呈現東—西反向增減分布,表明春、夏和秋季主要是兩種分布模式,即要么北部降水多、南部降水少,要么北部降水少、南部降水多;冬季主要是兩種分布模式,即要么東部降水多、西部降水少,要么西部降水少、東部降水多。春、秋季特征向量值由南向北依次減少,夏季特征向量值由北向南依次減少,冬季特征向量值由東向西依次減少,反映春、秋季降水也是由南向北依次減少,夏季降水由北向南依次減少,冬季降水由東向西依次減少。

3 結論與討論

(1)近68年皖北平原降水總體呈下降趨勢,其中,年降水和春、夏季降水均呈現下降趨勢,而秋、冬季降水呈增加趨勢,氣候傾向率分別為-0.23、-1.11、-0.05、0.33和1.08 mm/10 a,且年降水和四季降水均通過0.01水平統計學差異檢驗。

(2)從突變情況來看,皖北平原年降水和四季降水突變情況存在差異,秋季降水在1958年發生由少到多的突變;年降水和夏季降水在2009年和2010年均發生了由多到少的轉變;春季和冬季未發生突變現象。

(3)從周期變化來看,年降水和四季平均降水周期變化呈現出較大差異,年降水無明顯的周期變化;春季發生以16~17 a為主的4次震蕩主周期;夏季發生以3~4和25~26 a為主的4次震蕩主周期;秋季發生以19~20 a為主的3次震蕩主周期;冬季發生以12~13 a為主的3次震蕩主周期。

(4)從空間分布來看,皖北平原降水EOF分解顯示,年降水和四季降水前3個模態方差累計貢獻率為89%~94%,其收斂速度快。模態1年、四季降水特征向量值均為正值,表明皖北平原年、四季降水一致,即降水多或降水少;模態2年、四季降水特征向量呈現南正—北負、南負—北正或東正—西負分布形式,反映了皖北平原年、四季的第二類空間分布形式,即年和夏季降水為南部減少和北部增多,春、秋季降水為北部增多和南部減少,冬季降水為東部增多和西部減少。

綜上,本文基于數理統計方法對皖北平原5個站點近68年連續年和四季降水在時間和空間上的變化進行分析,分析結果顯示研究區近68年來降水在時間和空間上呈現一定的變化規律,研究結果為該地區來水預測、水資源分布及水資源合理利用提供一定的參考,同時為農業種植生產以及種植結構的調整提供參考。

參考文獻

[1] 褚健婷,夏軍,許崇育,等. 海河流域氣象和水文降水資料對比分析及時空變異[J]. 地理學報,2009,64(9):1083-1092.

[2] 胡文峰,陳玲玲,姚俊強,等. 氣候變化背景下新疆氣溫和降水時空演變特征分析[J]. 阜陽師范學院學報(自然科學版),2020,37(3):90-95.

[3] 任國玉,吳虹,陳正洪. 我國降水變化趨勢的空間特征[J]. 應用氣象學報,2000,11(3):322-330.

[4] 張一馳,吳凱,于靜潔,等. 華北地區1951—2009年氣溫、降水變化特征[J]. 自然資源學報,2011,26(11):1930-1941.

[5] 何書樵,鄭有飛,尹繼福. 近50年長江中下游地區降水特征分析[J]. 生態環境學報,2013,22(7):1187-1192.

[6] 吳燕娟. 氣候變化背景下我國極端降水的時空分布特征和未來預估[D]. 上海:上海師范大學,2016.

[7] 宋世凱. 全球變暖背景下1960—2014年中國降水時空變化特征[D]. 烏魯木齊:新疆大學,2017.

[8] 邢軼蘭,邸利,何毅,等. 1960—2013年甘肅省氣溫、降水變化特征分析[J]. 中國農學通報,2015,31(23):175-181.

[9] 王友賀,申雙和,谷秀杰. 1965—2009年河南省降水量的時空演變特征[J]. 氣象與環境科學,2011,34(3):56-60.

[10] 蘇曉丹,張雪萍. 黑龍江省近56年氣溫降水變化特征及突變分析[J]. 中國農學通報,2011,27(14):205-209.

[11] 王濤,崔曉臨,楊強,等. 陜西省氣溫降水的年際和季節變化特征[J]. 中國農學通報,2014,30(33):248-255.

[12] GREVE P,ORLOWSKY B,MUELLER B,et al. Global assessment of trends in wetting and drying over land[J]. Nature geoscience,2014,7(10):716-721.

[13] DONAT M G,LOWRY A L,ALEXANDER L V,et al. More extreme precipitation in the world’s dry and wet regions[J]. Nature climate change,2016,6:508-513.

[14] 王文圣,丁晶,李躍清. 水文小波分析[M]. 北京:化學工業出版社,2005.

[15] 傅夢嫣,代俊峰. 基于小波分析的入庫徑流變化研究[J]. 工業安全與環保,2016,42(4):35-38,64.

[16] 魏鳳英. 現代氣候統計診斷與預測技術[M]. 2版. 北京:氣象出版社,2007.

[17] 任建成,王峰,盧曉寧. 基于EOF和小波分析的山東省年降水時空變化特征[J]. 水土保持研究,2022,29(2):179-183.

(責任編輯:楊 歡)

基金項目 安徽省(水利部淮河水利委員會)水利科學研究院青年科技創新計劃項目(KY202207);水利部重大科技項目(SKS-2022066);安徽省引江濟淮集團有限公司科技項目(YJJH-ZT-ZX-20230706545)。

作者簡介 劉明亮(1994—),男,安徽宿州人,碩士,助理工程師,從事水文水資源、農田水利研究。

收稿日期 2024-03-14