談地方特色文化背景下美術作品在美育中的意義

[摘 要]習近平總書記指出:“做好美育工作,要堅持立德樹人,扎根時代生活,遵循美育特點,弘揚中華美育精神,讓祖國青年一代身心都健康成長。”目前地方特色文化與美術作品結合的課程少之又少,將地方特色文化帶入美術課堂,能發現新的教育教學方法。圍繞陜西鳳翔泥塑與美育的相互促成展開研究,通過不同形式的美術作品將泥塑文化呈現出來,將美育貫徹到學生的日常行為中,讓美育回歸正確位置。

[關 鍵 詞]地方特色文化;美育;文化傳承

[中圖分類號]J50-05 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)17-0069-03

文獻著錄格式:冀雨婷,沈利.談地方特色文化背景下美術作品在美育中的意義:以陜西鳳翔泥塑為例[J].天工,2024(17):69-71.

基金項目:本文系2023年寶雞文理學院省級大創項目“地方特色文化與美術作品結合促美育”(S202310721041)的研究成果。

一、鳳翔泥塑的介紹

鳳翔位于關中平原西部,秦德公元年(前677年)秦國將都城遷于此,古稱“雍”,此地一直為關中西部的政治、經濟、文化、軍事中心。明朝朱元璋軍隊中的一部分士兵將江西的制陶技術帶到了這里,并用泥土和彩繪的方式將其呈現,于是出現了傳承百年的藝術瑰寶—鳳翔泥塑。鳳翔泥塑起源于周秦時期,盛行于唐朝,在明代得到了進一步的發展。它作為陜西鳳翔縣的一種民間美術,當地人親切地稱之為“泥貨”。

鳳翔泥塑以夸張的造型、鮮明的色彩和融入傳統文化元素而聞名,制作過程包括制作毛稿、制模、彩繪、勾線、裝色、上光等多個復雜的步驟,造型優美、生動逼真、栩栩如生,具有鄉土生活氣息。在過去,這些作品不僅是孩子們的玩具,還與人們對財富和健康等方面的愿望息息相關,所以,鳳翔泥塑不僅具有觀賞價值,還承載著人們祈求吉祥和祝福的美好愿望。

二、鳳翔泥塑的藝術特點

(一)鳳翔泥塑的造型藝術

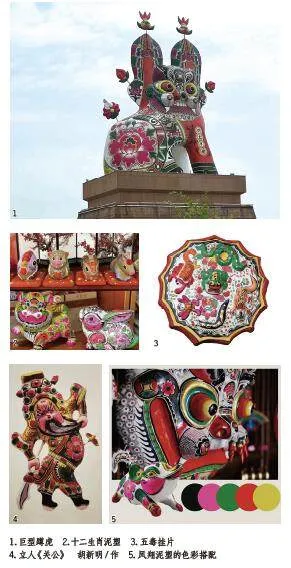

據不完全統計,鳳翔泥塑共有100多個花色品種,其中有半人高的巨型蹲虎(見圖1)、虎掛臉,也有小到方寸的小兔、小獅及十二生肖造型。其中,具體可分為三大類型:第一,動物造型,主要以十二生肖為主(見圖2),如“富貴羊”“福壽豬”“智慧猴”“機靈狗”“啟明雞”等;第二,掛片(見圖3),有虎頭、臉譜、牛頭和獅子頭等,這一類型屬于浮雕式泥塑,通常將其掛在門后或墻壁上;第三,立人(見圖4),將民間傳說或歷史故事中的人物做成泥塑造型。

(二)鳳翔泥塑的色彩

鳳翔泥塑不僅造型設計與人的生活息息相關,作為一種地道的民間傳統手工藝術,它的紋樣設計及色彩的搭配也與人有著千絲萬縷的關系,它不僅可以將人的精神、情感寄托在其中,而且將人們的物質生活和精神生活巧妙結合。同時,它也可以反映當地特色民俗風情和信仰崇拜。以泥塑之鄉——陜西寶雞鳳翔六營村為例,每逢佳節,門口、墻壁或者家中可以擺放物體的地方,都會掛擺一些有吉祥意義的泥塑吉祥物,久而久之,這也成了當地不可或缺的“儀式感”。

對于色彩語言的運用,鳳翔泥塑延續了古代白、青、黑、紅、黃為正色的傳統理念(見圖5)。除此之外,鳳翔泥塑還常用冷色、暖色來加強畫面效果,冷色多為藍色、綠色、紫色等較昏暗的顏色,給人以寒冷、凄涼、憂郁的感覺;暖色為紅色、黃色、橙色等鮮亮的顏色,給人一種溫暖、陽光的感覺。通過冷暖色搭配加強對比,形成強烈的視覺沖擊力。

(三)鳳翔泥塑的題材內容

鳳翔泥塑的題材來自民間藝術家對客觀生活的提煉和概括,內容貼近民眾,戲劇臉譜、吉祥圖案、民間傳說、歷史故事、鄉俗生活等無所不用。

民間藝術來自社會民眾,以普通生活中的勞動人民為創作主體和欣賞主體,每一個泥塑被制作出來都承載著民間藝術家對生活的向往和對未來的美好祝愿。由此可見,民間藝術也遵循了“從群眾中來,到群眾中去”的創作路線,這也是鳳翔泥塑不受外界文化影響的原因之一,完整純粹地保留了本土文化特色,對地方特色文化的傳承發揮了重要作用。

三、鳳翔泥塑的美育意義

(一)培養審美情感

鳳翔泥塑的制作過程包括選材、翻模、脫胎、著色等步驟,要求技藝精湛,需結合雕刻、美術繪畫和色彩搭配等綜合知識,泥塑的制作能培養學生對藝術作品的批判性思維,學會分析和評價作品的構圖、色彩運用、表達方式等要素。

鳳翔泥塑的造型多樣,有助于學生發現美、感知美、創造美,從而提升審美情感。鳳翔泥塑飽滿的線條賦予泥塑一種美的動態感,有助于學生掌握藝術表現的技能,提高形象思維能力,不僅具有獨特的藝術價值,而且能培養學生熱愛生命和生活的態度。

(二)促進創新思維培養

在將鳳翔泥塑特色文化與美術教育相結合的過程中,不僅能促進地方文化的積極傳承,還能激發學生在學習過程中的創新思維。在保持鳳翔泥塑傳統工藝的基礎上,融入現代元素和創新理念,將泥塑紋樣的造型、顏色等運用在美術作品的設計上,比如服裝設計和海報設計等,呈現出獨特的創意和個性。這種創新不僅體現在產品的外觀設計上,還體現在材質、流程等方面的創新上。將民間非遺與現代時尚設計相連接,不僅能促進地方文化傳承,還能培養學生的創新思維。

四、鳳翔泥塑在美術教育中的應用

美術是文明傳承的重要載體之一,通過藝術表現形式來表達自己的感情和思想,是人類發展史上一項重要的文化活動。鳳翔泥塑作為純粹的本土文化,通過教學能使學生認識并熱愛自己家鄉的傳統經典文化,提高學生的人文素養。下面從美術教育角度提出以下應用方式。

(一)地方文化的融入

近年來,隨著對傳統文化的重視以及我國教育事業的快速發展,越來越多的學校將德、智、體、美、勞“五育”放在平等的地位,注重綜合發展,我們由此展開與“地方特色文化”結合的美術作品促進美育的課題討論。泥塑是人、土地和自然的故事,玩泥巴是孩子的天性,而泥塑可以將這種天性轉化為有益的創造力,通過泥塑,將人的創造力、動手能力、想象力甚至是情感寄托融合在一起。泥土的觸感可以讓人直觀地感受到物體的形狀和質地,通過捏塑和細節處理,可以更好地了解物體的結構,對于美術知識的理解起了很好的輔助作用。

(二)實踐與地方學習

在進行美術興趣手工藝活動——泥塑制作的校園活動中,為了更全面系統地了解鳳翔泥塑的制作過程,深入體會民間傳統老藝人的非凡之處,我們來到泥塑的發源地陜西鳳翔六營村尋找答案。

鳳翔泥塑由創作毛稿制模、翻坯、黏合成形、精拋、彩繪、勾線、裝色、上光等數十道工序精制而成。當地的人們常常使用“板板土”,因為此類土表面光滑,可塑性強,不裂縫,也是鳳翔所獨有的土質,將當地材料作為制作的主要坯料,保留了當地最純粹的味道。

此外,我們還接觸到一位國家級非物質文化遺產傳承人——陜西民間文藝家協會副主席、工藝美術大師胡新明,其代表作《十二生肖》榮獲聯合國教科文組織“世界杰出公益徽章”認證,他的手藝由其兒子胡錦偉所繼承。

(三)跨學科綜合教學

當前我國教育界開始提倡跨學科教學模式,注重課程資源的開發,實現學科之間的交融。以鳳翔泥塑文化為例,將泥塑的紋樣圖案融入藝術設計專業學科,開展地方特色泥塑與服裝設計、平面設計、產品包裝設計等相融合的課程,有效地滿足學生的審美需求和個性化需求,使得設計和造型不再單一化,同時讓學生在創作過程中能深刻感受到地方特色文化賦予作品的深刻意義。另外還可借助現代科技手段,通過數字活化建設,創建美術工作室、網絡共享平臺、大學生創新創業平臺等。教師要科學地搭建學習小組,明確合作探究的目標,根據學生的反饋因材施教,使學習過程系統呈現,節約時間成本,促進文化傳播。

總之,大力發展以鳳翔泥塑為主的地方特色課程,能強化學生的文化認同和鄉土情懷,為拓展創新型課程提供現實基礎,貫徹“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”的實踐理念,在保證課程的連續性、創造性及地方資源性的基礎上將鳳翔泥塑的教育作用發揮到最大。

五、對地方特色文化傳承的建議

(一)將地方特色文化帶入美術課堂

從美術作品入手,包括但不限于國畫、油畫、版畫、工藝品等,揭示其內在成因和本質,在教學過程中以提升學生的審美價值觀為重點,教會學生能獨立鑒賞美術作品。

(二)在校園內打造凸顯地方特色文化的校園角

在校園內劃定獨立的特色文化展示角,陳列相關書籍、人物介紹、文創產品、美術作品及體驗項目,打造地方特色文化環境,將其體現在生活中的方方面面,同時教師言傳身教,學生直觀認識,強化學生的文化認同感。

(三)開展地方特色文化宣講展示活動

通過舉辦特色活動,將地方獨有的工藝品、吉祥物等文創作品通過展示或售賣等多種方法將其公布于眾,讓公眾更加了解本土的文化。

(四)利用現代信息技術讓文化“活”起來

利用現代信息技術對當地特色文化進行投射,與公眾進行互動,豐富公眾的文化體驗,創新表達方式,以短視頻、網絡直播等形式吸引年輕受眾了解地方歷史文化。

地方特色文化扎根于不同的地域環境中,是當地人引以為豪的獨特文化,同時也是一個地方人民群眾生活的具體體現。寶雞鳳翔泥塑的創作反映了人民群眾的生活愿望,藝術家將自己對生活的向往寄予在泥塑之上,每一件作品都是獨一無二的藝術品。鳳翔泥塑較完整地保存了純粹的本土文化,富有濃厚的鄉土氣息。我們對于地方特色文化和美育的研究不止于此。地方文化重在保護、貴在傳承。我們要與時俱進,合理運用信息技術,進行跨學科教學,讓地方特色文化在傳承的過程中具有新時代的新意義。

參考文獻:

[1]楊志鵬,劉雪雪.高校美育工作的價值審視、現實困境及實踐路徑[J].湖北開放職業學院學報,2023,(36)16:55-57.

[2]蘇天展.從美術鑒賞看美育與美術教育的“和而不同[J].美術教育研究,2023(20):84-86.

[3]李海玲,蔡佳.地方特色文化融入原畫設計課程的教學思考[J].產業與科技論壇,2023,22(12):143-144.

[4]阮偉.構建美術課堂教學的文化學習模式的實踐與研究:美術教學與地方特色文化的結合[J].科教文匯(上旬刊),2017(28):122-123.

[5]丁卓,孫瑜.符號學視域下的非物質文化遺產傳承與高校美育的有效結合研究:以陜西鳳翔泥塑藝術為例[J].藝術教育,2022(1):258-261.

(編輯:王旭平)