基于N-CMIP6的長江流域氣溫和降水未來預估

摘要:為探究具有更高可信度的長江流域未來氣溫和降水的時空變化特征,基于1961~2020年中國格點化逐日氣象觀測數據,采用2022年最新發布的NASA高分辨率降尺度數據集(N-CMIP6)中的35個氣候模式對長江流域氣溫和降水模擬能力進行了評估,進而預估了不同共享社會經濟路徑(SSPs)情景下(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5)長江流域在21世紀近期(2021~2040年)、中期(2041~2060年)和末期(2081~2100年)氣溫和降水的時空演變特征。結果表明:2021~2100年,長江流域年均氣溫和降水均呈現顯著上升趨勢,尤其是上游地區增溫最為明顯;到21世紀末期(2081~2100年),相較于基準期(1995~2014年),長江流域平均氣溫預計將升高1.61~5.18 ℃,平均降水量將增加7.6%~12.8%;秋季溫度升高最為顯著,其次是夏季,冬季降水增幅最大,秋季次之。研究成果有助于深化對區域氣候變化的科學理解,為政府決策提供科學依據,以有效應對和適應氣候變化帶來的挑戰,進而促進可持續發展。

關 鍵 詞:氣溫;降水;N-CMIP6;SSPs;長江流域

中圖法分類號:P467

文獻標志碼:ADOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2024.08.010

0 引 言

近百年來,全球氣溫持續上升,氣候變化引發的風險逐漸演變成全球安全與發展的重要挑戰。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告指出,近百年來全球氣候變暖毋庸置疑,2011~2020年的全球平均氣溫相對于1850~1900年升高了約1.09℃[1],1983~2012年可能是北半球近1 400 a以來氣溫最高的30 a[2]。中國作為氣候變化敏感區,1901~2019年地表年平均氣溫呈顯著上升趨勢,增溫幅度遠超全球平均狀況;年降水量趨勢性變化不顯著,但存在著明顯的年代際振蕩且空間差異顯著[3-4]。中國南部的長江流域地域廣闊,地形復雜,受季風氣候影響顯著,在全球變暖的大背景下,該區域的氣候響應多變而復雜。長江流域的氣候變化直接關系到區域以及周邊地區居民的生活、農業生產活動,對中國生態環境、水資源、糧食安全以及社會經濟的可持續發展也有著關鍵性影響[5-7]。氣溫和降水是氣候變化的主要因子,研究氣溫和降水未來變化趨勢對于厘清未來氣候狀況,為氣候變化風險評估提供參考至關重要。

世界氣候變化研究計劃(WCRP)組織實施的一系列國際耦合氣候模式計劃(CMIP)極大地促進了全球氣候變化模擬和預測預估研究的新進展[8-11]。CMIP最新發展到第六階段(CMIP6),相比上一代模式計劃(CMIP5),不僅有前所未有的最多數量的全球氣候模式(GCMs)參與到CMIP6計劃中,各GCMs也代表當今氣候系統模式發展的前沿,模式設計科學試驗也最為完善[12-13]。CMIP6包括更多的物理過程和反饋機制,將共享社會經濟路徑(SSPs)與典型濃度路徑(RCPs)相結合,構建了7個SSPs新情景(SSP1-1.9,SSP1-2.6,SSP4-3.4,SSP2-4.5,SSP4-6.0,SSP3-7.0,SSP5-8.5)[14-16],在對極端天氣氣候事件的模擬能力方面也有大幅提高[17-18],預估結果更加可靠[12]。

2022年美國國家航空航天局(NASA)氣候模擬中心對CMIP6全球氣候模式輸出結果進行偏差訂正及空間分解,獲得了高分辨降尺度數據集(N-CMIP6)。相較于上一代N-CMIP5數據集而言,N-CMIP6除具有CMIP6本身的優勢之外,還通過降尺度技術處理CMIP6的模型輸出,可提供更高的空間分辨率數據,能更好地捕捉到地形和其他地理特征對氣候的影響,可以實現對區域氣候特征的精細化模擬與預估[19-22],這對于理解和評估局部氣候變化尤其重要[23]。由于全球氣候模式的局限性,已有研究者采用降尺度方法構建降尺度數據集用于氣候變化研究,然而對于大部分研究而言,或是降尺度方法局限性較大,或是模式數量有限,因而結果具有較大的不確定性。2022年最新發布的涵蓋多氣候模式輸出結果的高分辨率降尺度數據集 N-CMIP6有35個氣候模式輸出,大大提高了預測的可靠性和精確性,能夠更精細地揭示長江流域內部不同區域的氣候變化特征,這對于區域尺度的氣候研究尤為重要。

長江流域地形復雜,氣候差異顯著,流域的氣溫和降水存在明顯的時空差異[5]。已有學者對GCMs進行統計或者動力降尺度獲得區域氣候模式,對長江流域的氣候變化進行了預估,在RCP4.5情景下,流域未來(2016~2035年)氣溫將升高0.66 ℃,而降水將減少2.2%,在空間上源區氣溫和降水增幅均比低海拔地區大[24]。而基于最新的CMIP6模式模擬結果顯示,在SSPs情景下長江流域2020~2100年的氣溫增幅會在50%以內,降水增幅會在20%以內[25-26]。

高分辨率氣候模型數據對于理解和預測地區氣候變化至關重要。本文首先基于氣象觀測數據分析了長江流域氣溫和降水的歷史變化,然后基于N-CMIP6的35個氣候模式輸出結果,對長江流域氣溫和降水的模擬能力進行評估,進一步探討21世紀不同SSPs情景(SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP3-7.0,SSP5-8.5)下長江流域氣溫和降水未來可能的變化。研究結果有助于深入理解長江流域內部氣候差異,評價氣候變化對水資源、農業、生態系統及社會經濟的影響,為制定相關政策和資源管理提供科學依據,促進區域可持續發展。

1.1 研究區概況

長江流域面積約為180萬km2,介于90°33′E~122°25′E和24°30′N~35°45′N之間,干流長江(全長約為6 300 km)發源于青藏高原的唐古拉山脈,流經青海、西藏、云南、四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇及上海等11省(自治區、直轄市),最后注入東海。整個長江流域地勢呈西高東低的趨勢,橫跨中國地勢的三大階梯,自河源至河口總落差超過5 400 m。

1.2 數據來源

觀測期氣溫和降水數據是基于中國2 400多個地面氣象臺站的觀測資料,通過距平逼近法插值得到的逐日格點化數據集(CN05.1)[27],空間分辨率為0.25°×0.25°,時間跨度為1961~2020年。

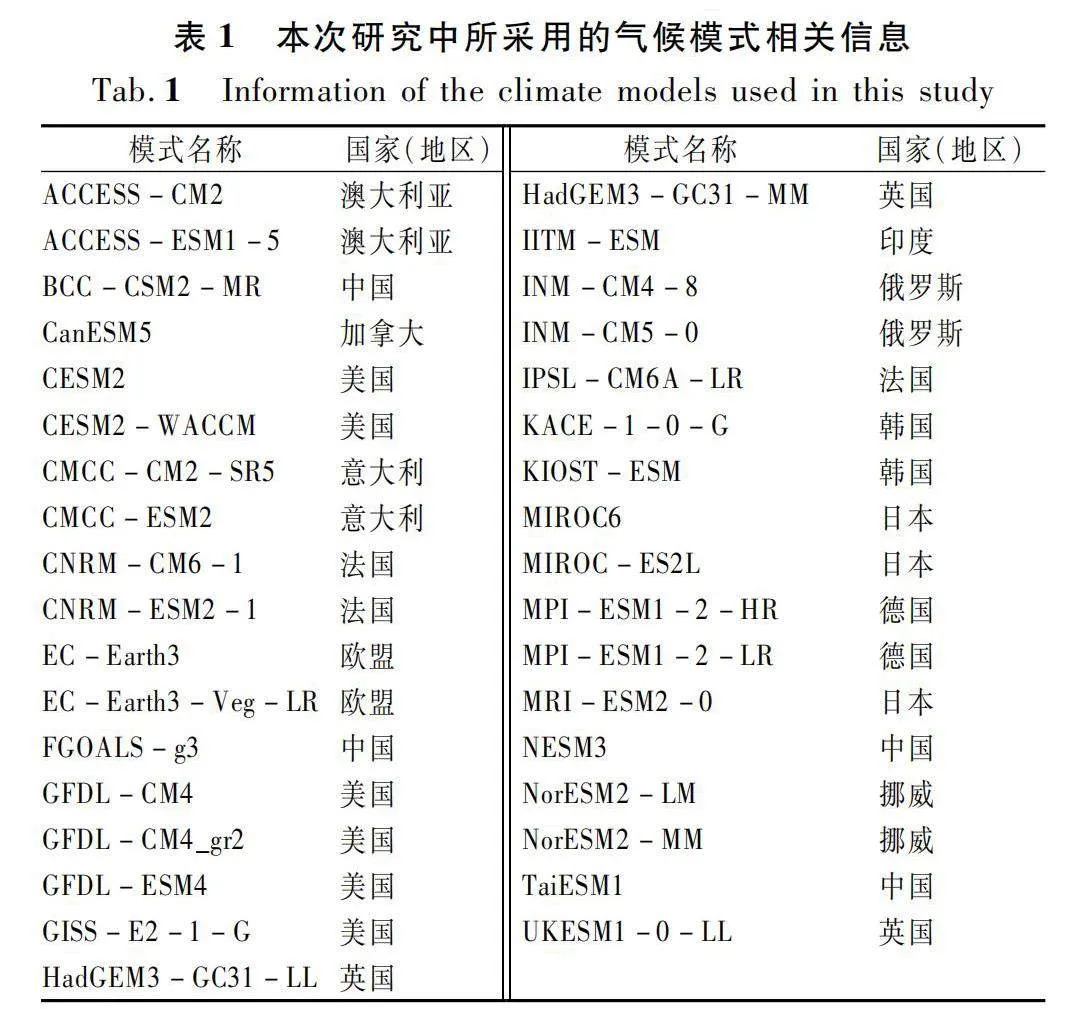

本文所使用的N-CMIP6(NEX-GDDP-CMIP6)高分辨率降尺度模式數據,由美國國家航空航天局(NASA)氣候模擬中心發布[28](https:∥www.nccs.nasa.gov/services/datacollections/land-based-products/nex-gddp-cmip6)。N-CMIP6是由CMIP6原始模式下運用大氣環流模式運行得到的全球降尺度氣候情景組成的數據集,可用來評估氣候變化對更精細尺度下氣候響應的過程以及局部地形對氣候條件的影響。該數據集應用偏差校正與空間分解方法(BCSD)將原始模式輸出降尺度到0.25°×0.25°的空間分辨率,時間分辨率為逐日,時間范圍包括歷史時期(1950~2014年)以及4種情景下(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5)的未來預估時期(2015~2100年)。本文選取該數據集中35個模式(表1)的氣溫和降水數據,選擇1961~2014年作為歷史研究時段,4種情景下(SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5)的2021~2040年、2041~2060年、2081~2100年(分別稱為21世紀近期、中期和末期)作為未來研究時段。

1.3 研究方法

1.3.1 趨勢及顯著性檢驗

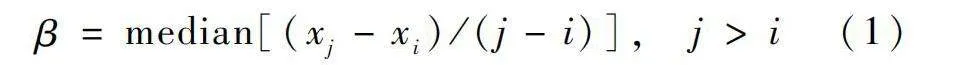

采用Theil-Sen Median趨勢分析[29]和Mann-Kendall檢驗[30]來研究長江流域氣溫和降水的長期變化趨勢及其趨勢的顯著性。

Theil-Sen Median方法是一種穩健的非參數統計的趨勢計算方法。該方法計算效率高,對于測量誤差和利群數據不敏感,適用于長時間序列數據的趨勢分析。其計算公式為

β=median[(xj-xi)/(j-i)], jgt;i(1)

式中:xj和xi為時間序列數據,median代表取中值。β大于0表示時間序列呈現上升趨勢;β小于0表示呈下降趨勢。

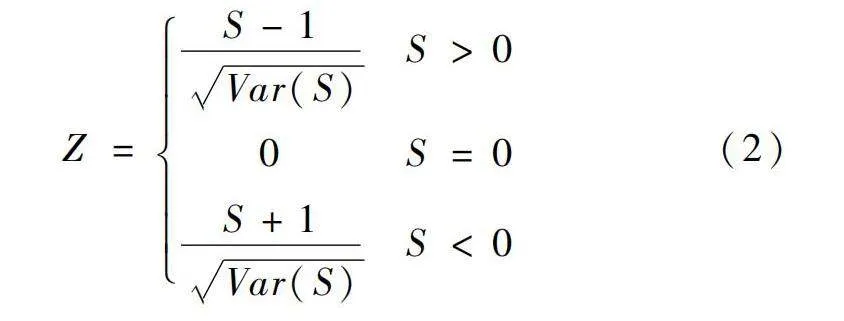

Mann-Kendall方法是一種非參數統計檢驗方法,其優點在于不要求測量值必須符合正態分布,趨勢也無需必為線性。它不受缺失值和異常值的影響,因此廣泛應用于水文、氣象等非正態分布序列的趨勢分析。通過計算Z統計量來判斷趨勢的顯著性:

式中:S為標準化統計量,服從正態分布,計算公式為

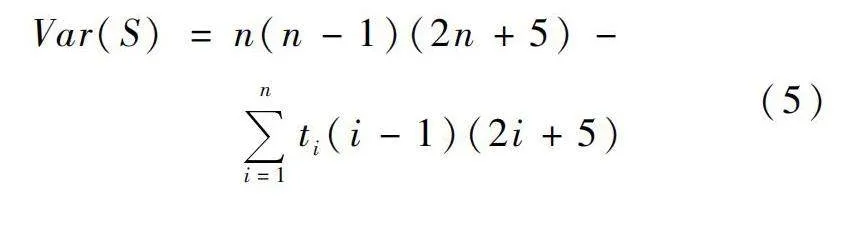

Var(S)為方差,計算公式為

式中:ti是第i組數據點的數目。

對于給定的置信水平α:若|Z|lt;Z1-α/2,則原假設成立,說明時間序列無明顯變化趨勢;若|Z|gt;Z1-α/2,則否定原假設,說明時間序列數據存在顯著趨勢,且Z為正,表明序列有明顯上升趨勢;為負,則表明序列呈明顯下降趨勢。

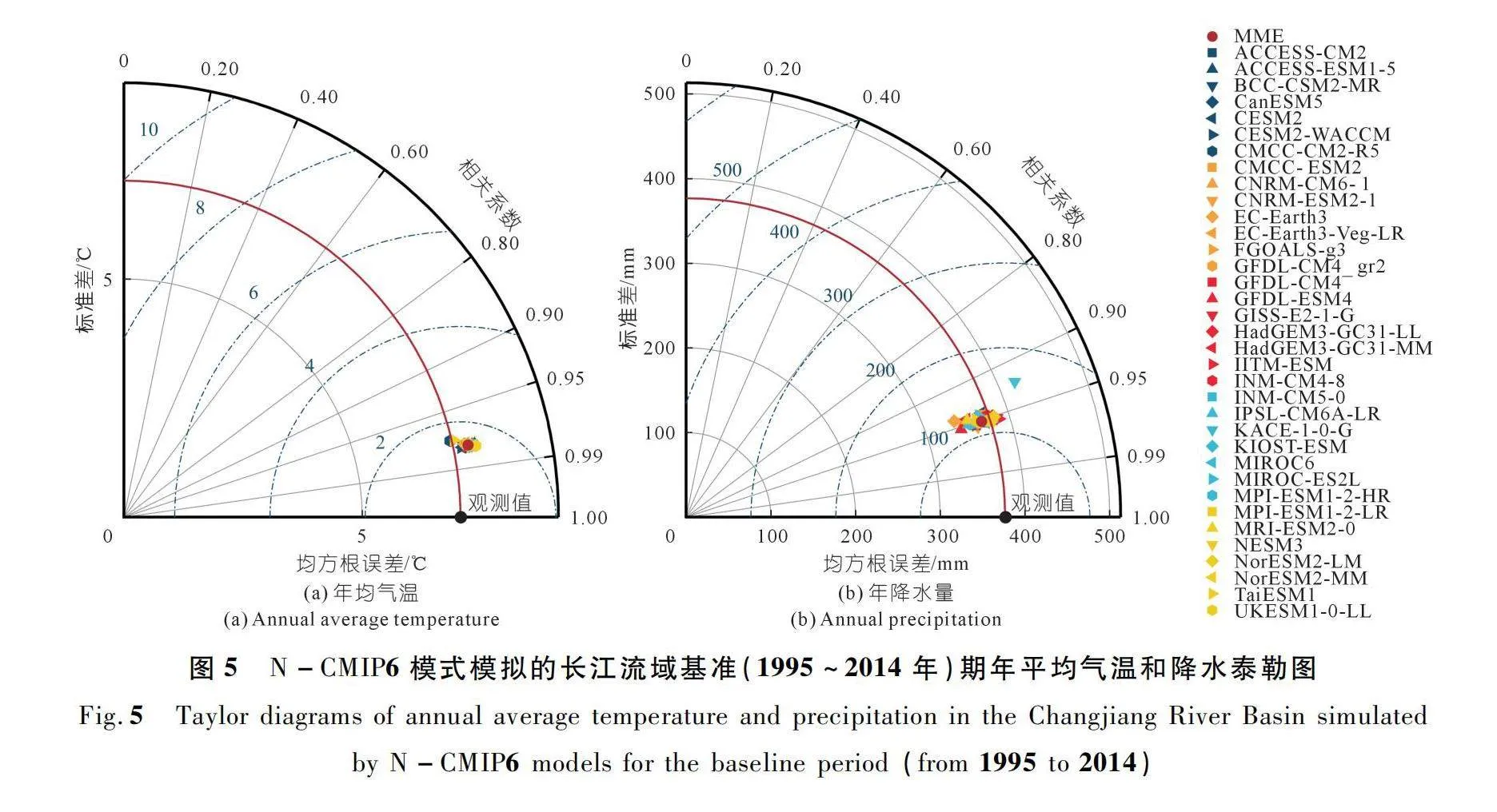

1.3.2 泰勒圖

使用泰勒圖(Taylor skill score:S)[31]評估N-CMIP6各個氣候模式對長江流域氣溫和降水的模擬性能。泰勒圖能夠將多模式的相關信息集中表示,是近年來被廣泛采用的應用于模式評估與檢驗的有效方法,能夠將多個變量的標準差、與參考值的相關系數以及均方根偏差綜合顯示在一張二維圖上,全面清晰地反映多模式的模擬能力。標準差反映多變量自身的離散程度,相關系數表示變量值與參考值的相似性,均方根誤差表示變量與參考值之間的離散度,均方根誤差越小,表明與參考值自身的離散程度越接近。3個指標的計算公式如下。

(1)標準差(σ)。

式中:N表示變量x的個數,μ表示N個變量的平均值。

(2)相關系數(R)。

式中:fn記為參考值;mn標記為變量;f—和m—為f與m的平均值;σf和σm是其標準差。

(3)均方根誤差(E)。

2 結果與分析

2.1 1961~2020年氣溫和降水的演變

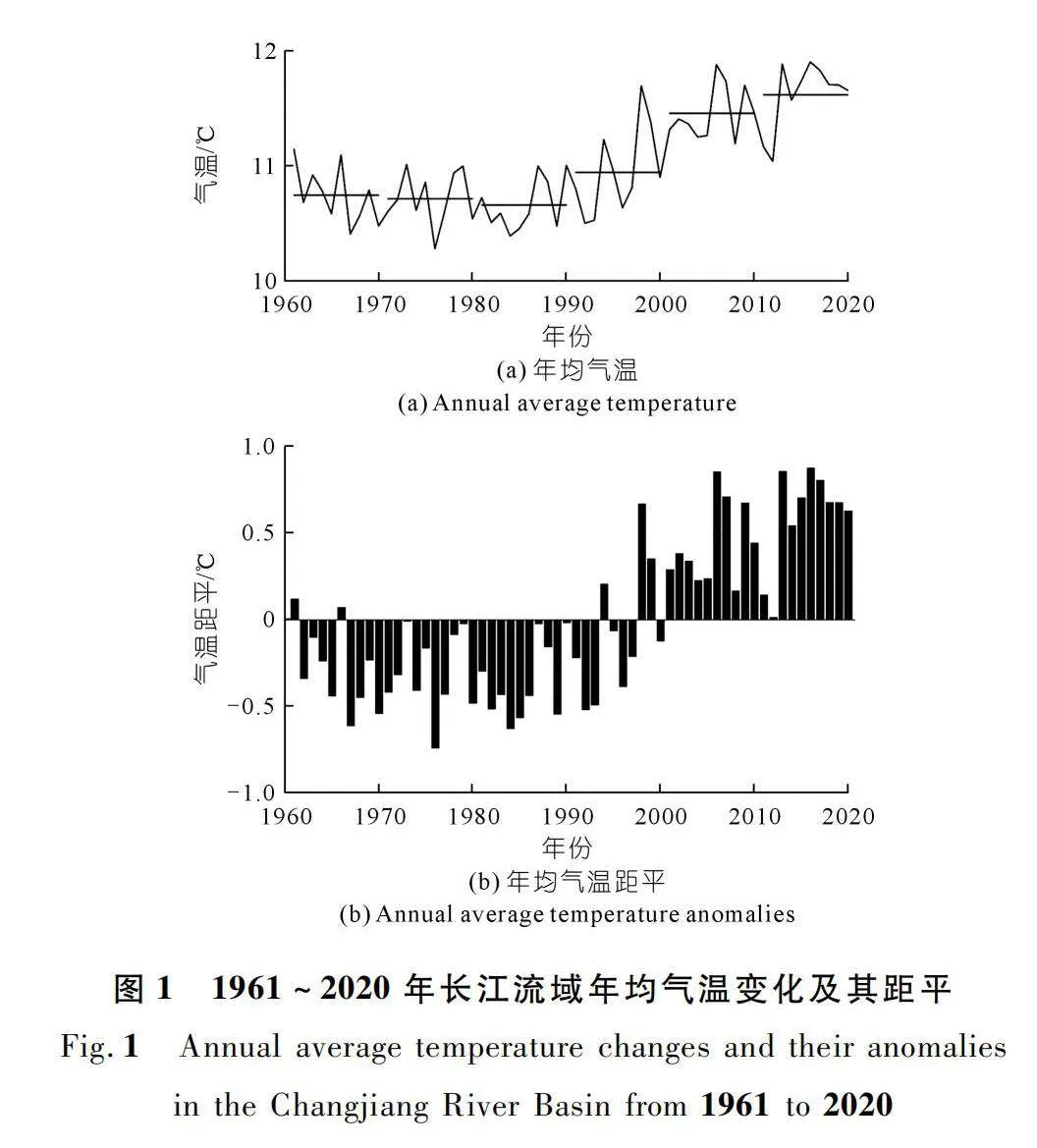

1961~2020年,長江流域的年平均氣溫為11.02 ℃,總體呈現顯著的上升趨勢(圖1(a))。1976年記錄了最低的年平均氣溫,為10.28 ℃。進入21世紀之后,流域氣溫升幅顯著加快,以2016年的年平均氣溫最高,達到11.90 ℃,相較于1976年上升了1.62 ℃。從氣溫距平結果(圖1(b))看,在2000年之前,氣溫距平值大多低于-0.30 ℃,其中1976年記錄了最低距平值,為-0.74 ℃。21世紀以來,氣溫距平值轉為正值,并呈現出加速上升的態勢,平均升溫速率達到0.25 ℃/10 a。

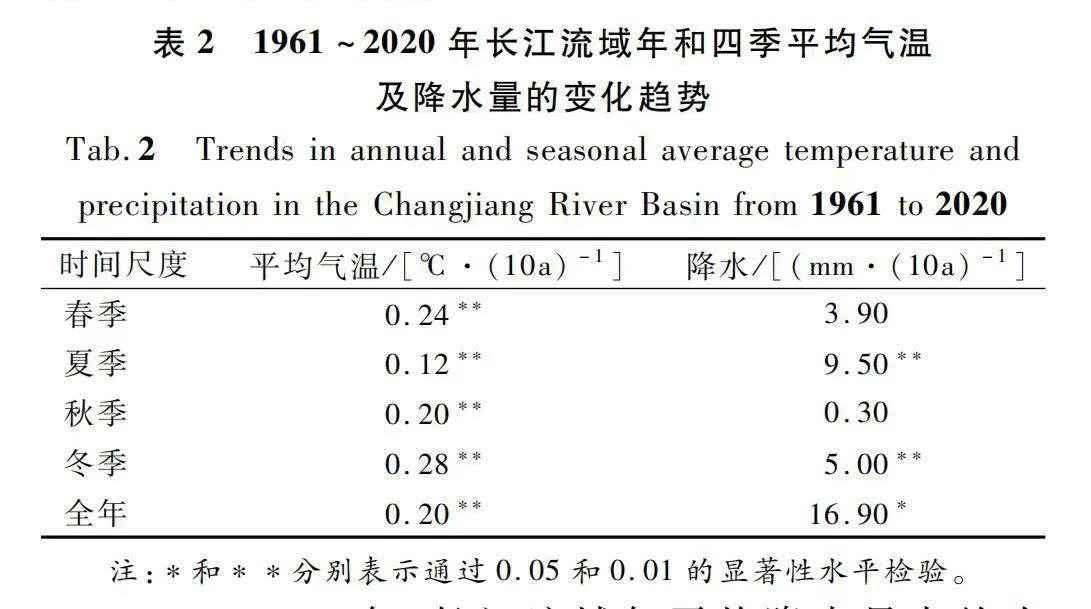

長江流域四季平均氣溫均呈現顯著的上升趨勢(表2)。四季上升速率分別為:春季0.24 ℃/10 a,夏季0.12 ℃/10 a,秋季0.20 ℃/10 a,冬季0.28 ℃/10 a,均通過了0.01的顯著性水平檢驗。冬春季節升溫最快,可達夏季增溫速率的2倍。2000年后,各季節氣溫上升趨勢尤其顯著,2001~2020年,相較于1961~2000年增溫約0.91 ℃,0.53 ℃,0.77 ℃和0.89 ℃。研究表明長江流域正在經歷一個明顯的氣候變暖過程,冬季變暖尤其顯著。

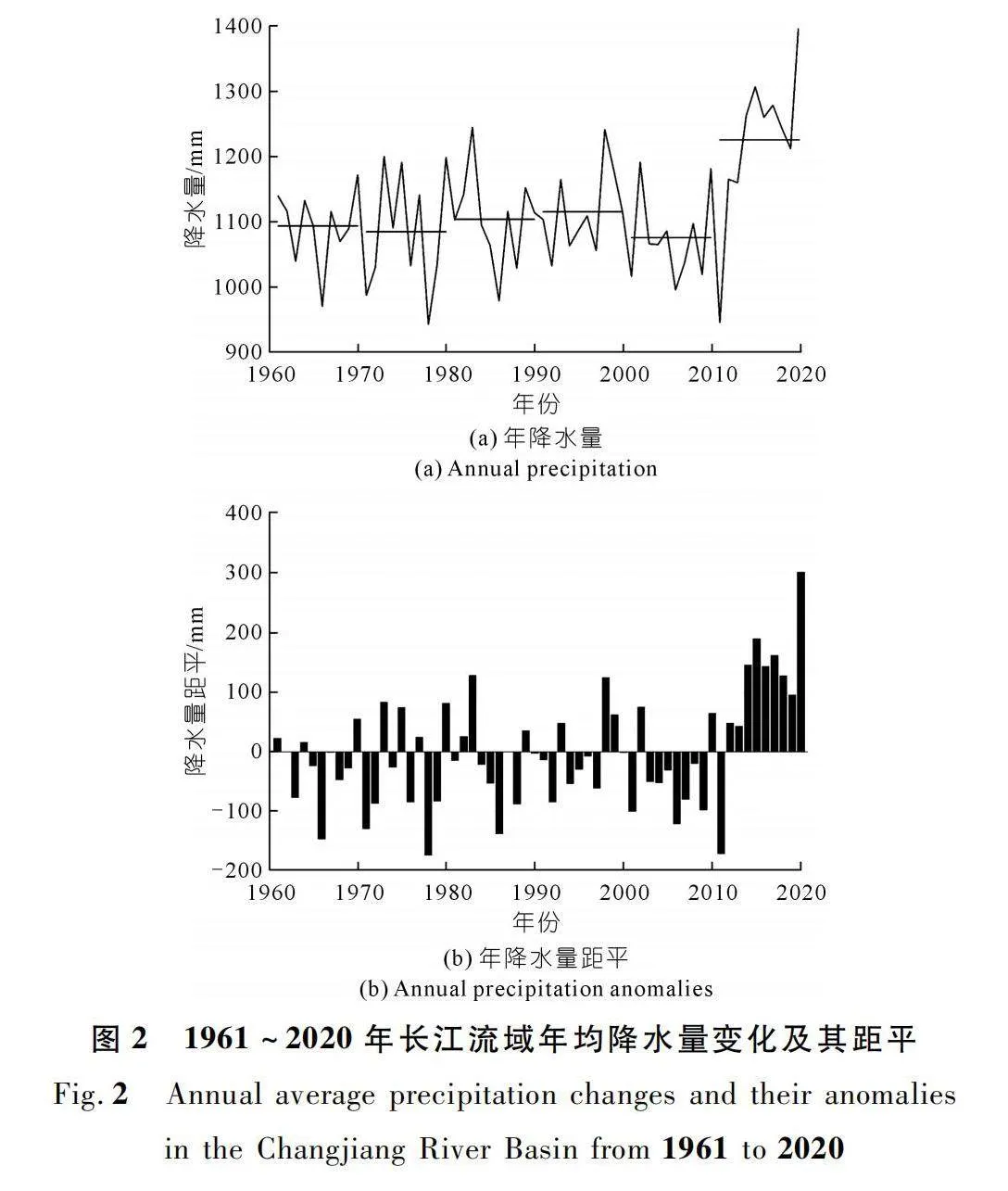

1961~2020年,長江流域年平均降水量大約為1 116.82 mm,在2010年之前,降水量的年度波動較大,但整體未表現出顯著的長期增加或減少趨勢(圖2),1978年長江流域的年降水量最低,大約為942.90 mm。2010年以后,降水量呈現明顯上升趨勢,其中2020年降水量達到了60 a中的最大值,約為1 419.72 mm,比1978年增加了476.82 mm。年降水量距平值結果(圖2(b))方面,盡管在20世紀末至21世紀初的幾年中曾出現負距平值,但2010年后,正距平值變得更為頻繁且幅度更大。

長江流域四季降水量在1961~2020年間呈現不同的變化趨勢(表2)。春季和秋季降水量表現出明顯的波動性,多年以來沒有顯著變化趨勢,但大致在2010年后大幅增加。冬季的流域年均降水量以5 mm/10 a的速率呈現持續增加的趨勢。夏季平均降水量約為506.56 mm,約占全年降水量的45%,多年來以9.5 mm/10 a的速率顯著增加,通過了0.01的顯著性水平檢驗。

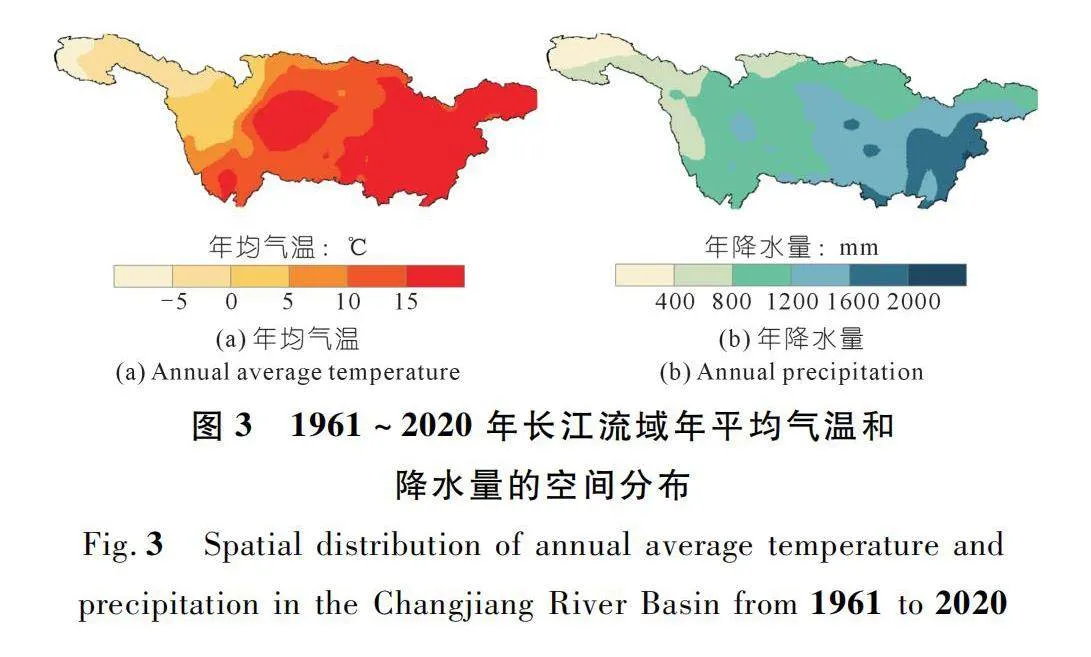

空間分布上,長江流域年平均氣溫和年平均降水量在整體上均大致呈現自西北向東南逐漸增加的趨勢(圖3)。年均氣溫和降水量在長江上游青藏高原地區最小,分別為-7.0 ℃和194 mm,在長江中下游江西省南部最大,分別為18.9 ℃和2 030 mm。在四川盆地地區,年均氣溫和年降水量呈現向四川盆地中心增加的趨勢,年均氣溫最高能達到18 ℃左右,年降水量最高能達到1 500 mm左右。

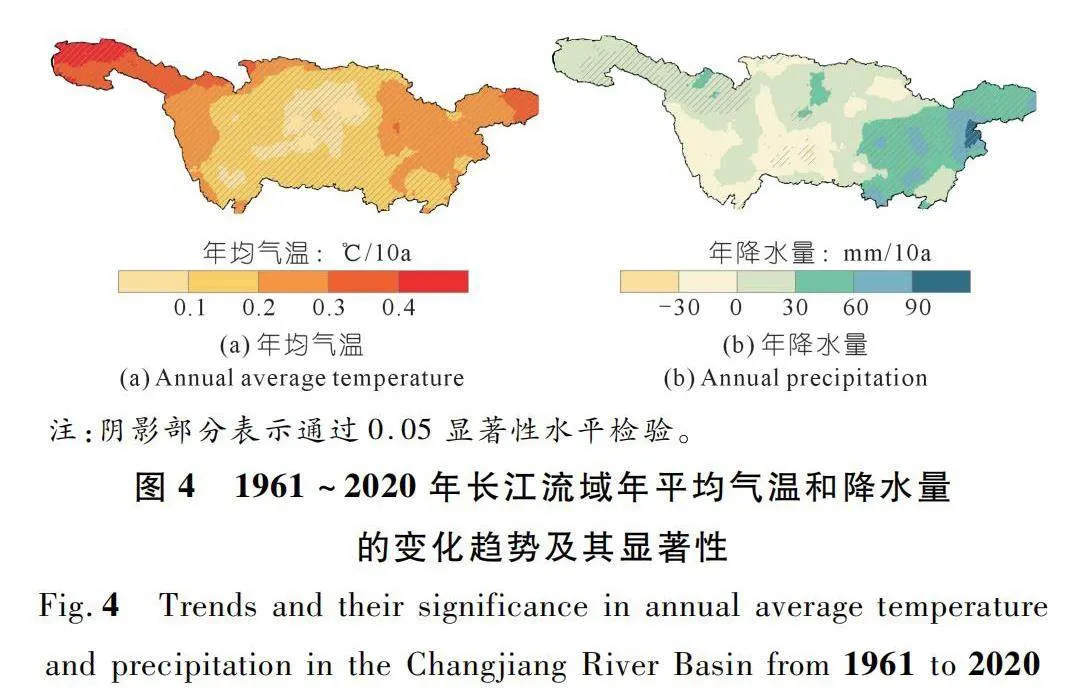

長江流域年均氣溫和年均降水量的長期變化趨勢在空間上呈現出顯著差異(圖4)。全流域范圍內,年平均氣溫均呈現顯著增長趨勢(通過0.05顯著性水平檢驗),并呈現增幅自上下游向中游逐漸減少的空間分布特征(0.02~0.43 ℃/10 a),流域上游和下游的年均氣溫增幅最大,均達到0.4 ℃/10 a以上;長江流域年降水量在下游呈顯著增加趨勢,入海口附近區域增幅最大,為113 mm/10 a,上游區域降水略有增加,增幅大致在0~30 mm;流域西南部多年來降水量略呈減少趨勢,但大部分地區未通過顯著性趨勢檢驗。

2.2 N-CMIP6高分辨率數據集對氣溫降水模擬性能的評估

圖5為35個模式模擬的基準期(1995~2014年)長江流域年均氣溫和年降水量的泰勒圖。35個模式模擬的年均氣溫相關系數范圍為0.97~0.98,多模式集合平均(MME)為0.97;標準差范圍為7.0~7.5 ℃,MME為7.4 ℃,觀測為7.0 ℃;均方根誤差范圍為1.46~1.63 ℃,MME為1.52 ℃。對于降水量而言,35個模式模擬結果和觀測降水的空間相關系數介于0.92~0.96,MME為0.95;標準差范圍為336~420 mm,MME為368 mm,觀測為377 mm;均方根誤差范圍為111~160 mm,MME為117 mm。因此,N-CMIP6各模式對長江流域的多年平均氣溫和降水量的空間分布均有較好的模擬能力,MME對長江流域年平均氣溫和降水量的模擬性能要優于大多數模式,可減少由不同模式誤差帶來的不確定性,使模擬值在氣候態上更接近觀測值。因而,本次研究將采用MME對未來長江流域的氣溫和降水進行預估。

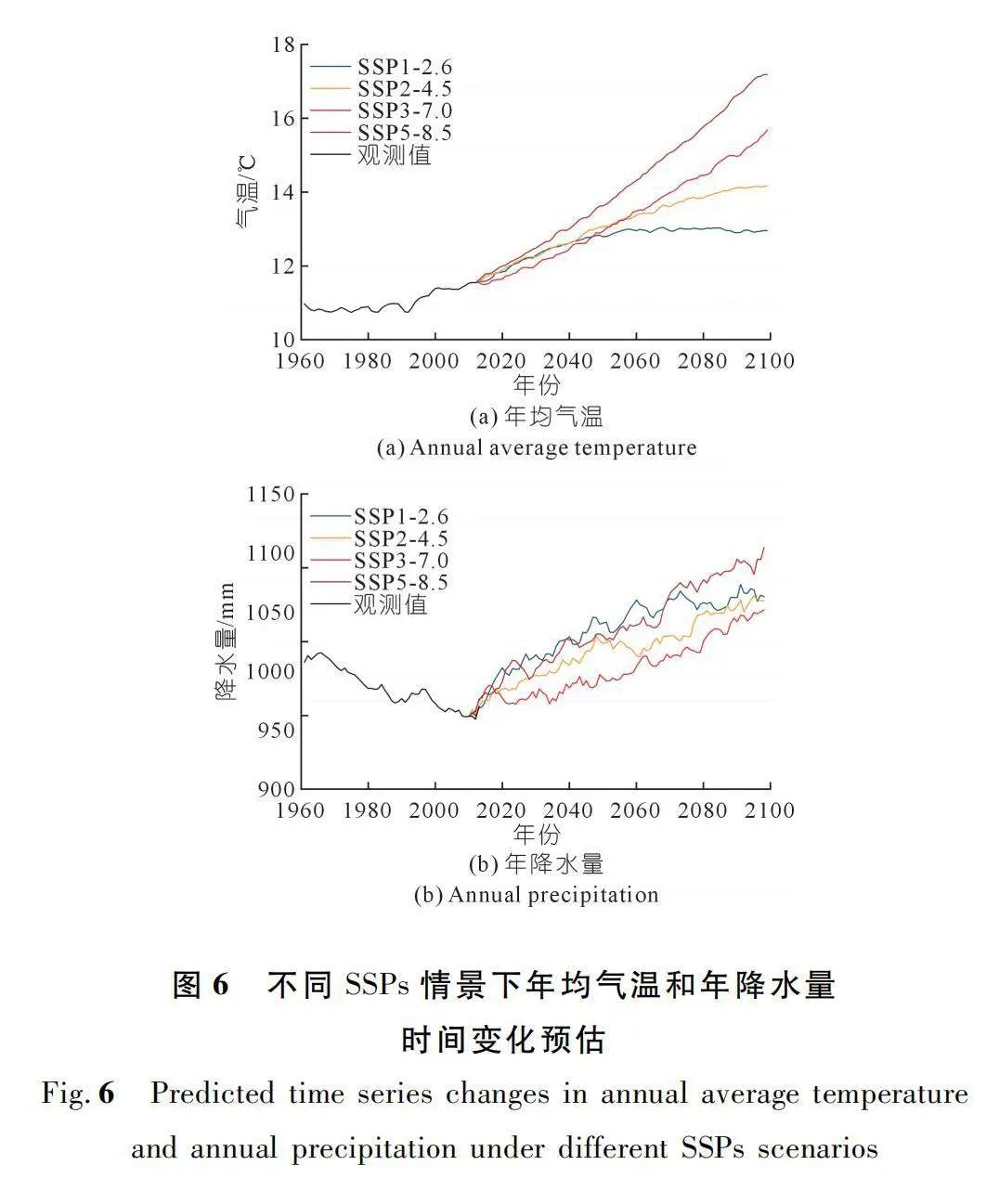

2.3 2021~2100年氣溫和降水預估

2021~2100年,長江流域年均氣溫和年均降水量在各SSPs情景下均顯著上升,通過了0.01的顯著性水平檢驗(圖6)。在SSP1-2.6情景下,氣溫和降水量的增幅最小,分別為0.11 ℃/10 a和8.9 mm/10 a;在SSP5-8.5情景下,氣溫和降水量的增幅最大,分別為0.68 ℃/10 a和13.27 mm/10 a。相較于SSP1-2.6情景而言,平均氣溫增加6倍,降水增加1.5倍。隨著時間的推移,不同情景之間的差異變得更加顯著。總的來說,無論是氣溫還是降水,長江流域的增幅都遵循SSP5-8.5gt;SSP3-7.0gt;SSP2-4.5gt;SSP1-2.6的順序,這表明溫室氣體排放量越大,長江流域的平均氣溫和降水量增加越多。

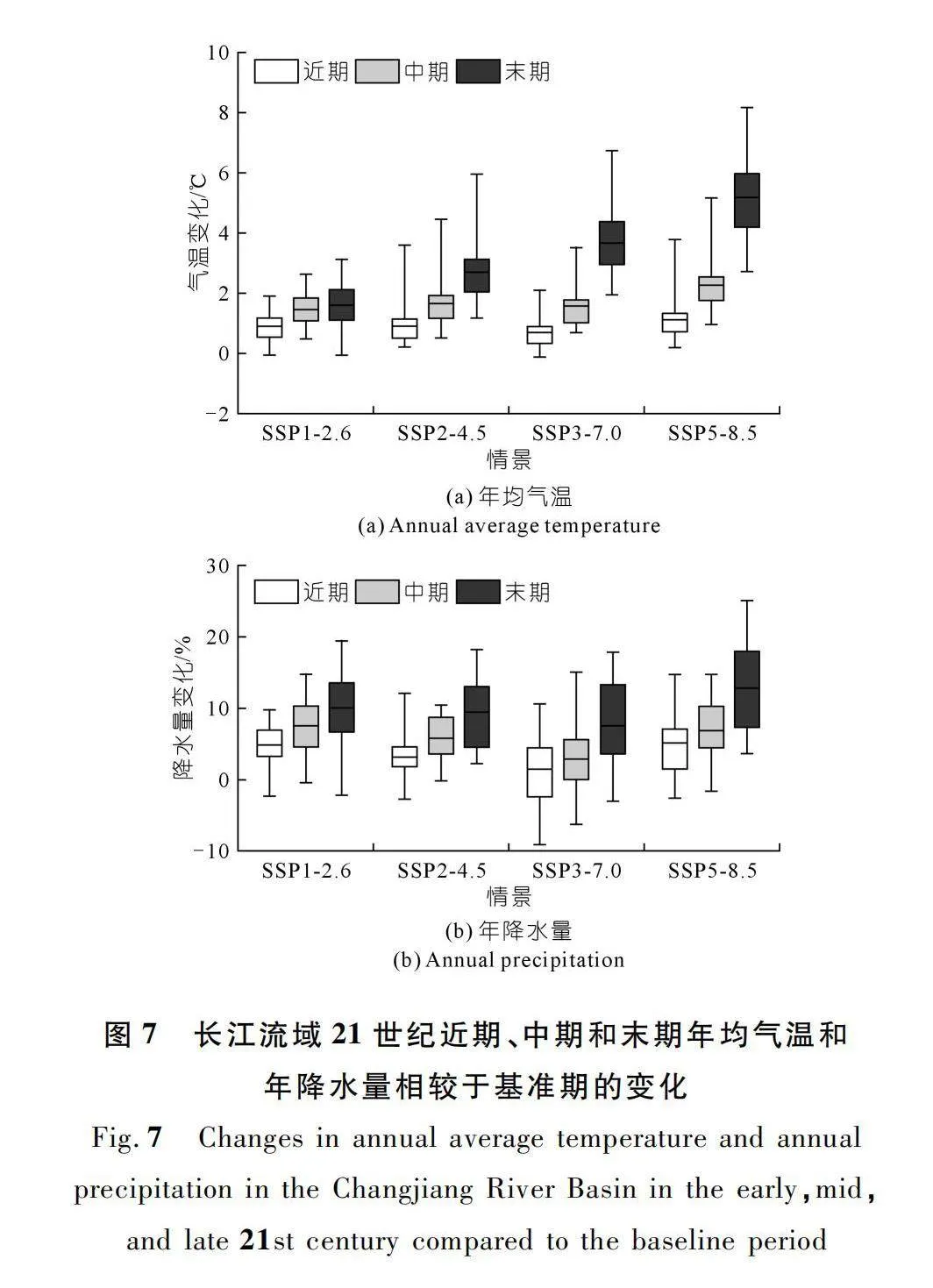

在各SSPs情景下,長江流域年平均氣溫和降水量相對于基準期的變化如圖7所示。隨著時間的推移,年均氣溫和降水量均明顯增加。相較于基準期,年降水量在21世紀近期(2021~2040年)預計將增加1.5%~4.8%(SSP3-7.0~SSP1-2.6),中期(2041~2060年)和末期(2081~2100年)預計分別增加3.0%~7.6%(SSP3-7.0~SSP1-2.6)和7.6%~12.8%(SSP3-7.0~SSP5-8.5),較近期將增加2~5倍;年均氣溫在21世紀近期增溫0.68~1.12 ℃(SSP3-7.0~SSP5-8.5),21世紀中期以后,SSP1-2.6情景下氣溫增速減緩,中期和末期預計將增溫1.5 ℃左右,而SSP5-8.5持續快速增溫2.27~5.18 ℃。

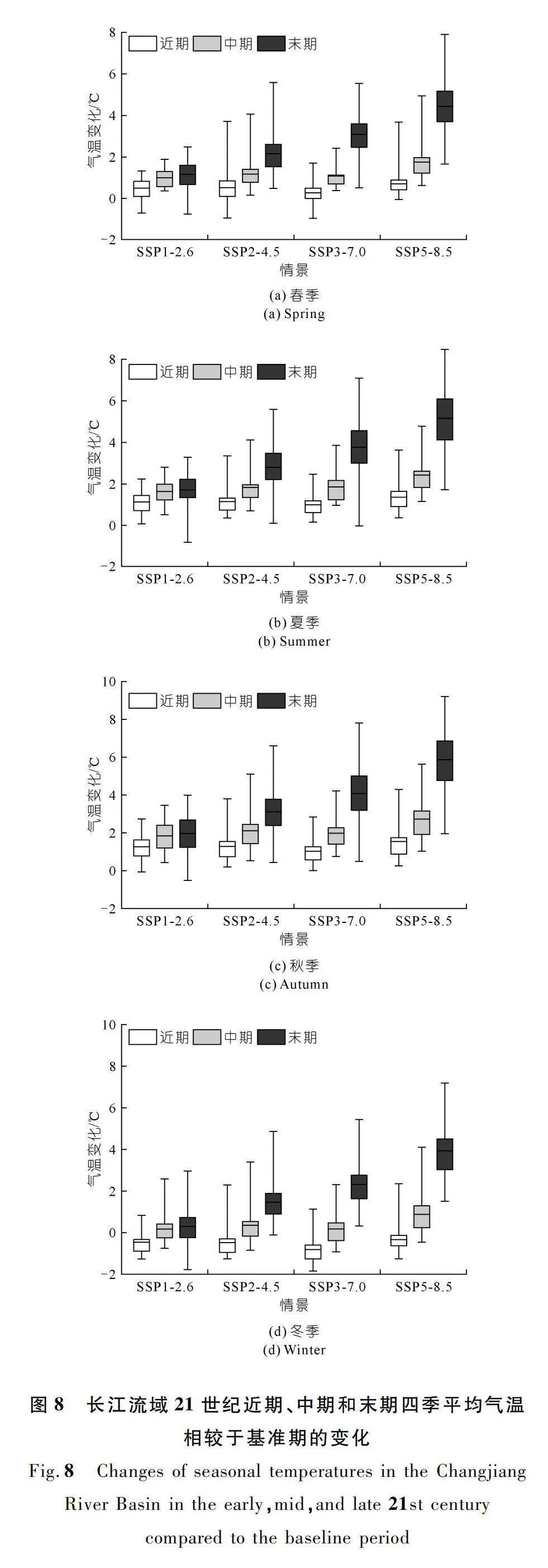

季節方面,21世紀近期、中期和末期,春季氣溫分別較基準期增加0.3~0.7 ℃(SSP3-7.0~SSP5-8.5),1.0~1.8 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5)和1.1~4.4 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5);夏季較春季增溫幅度更大,分別增加1.0~1.3 ℃(SSP3-7.0~SSP5-8.5),1.6~2.4 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5),1.7~5.1 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5);冬季,在各SSPs情景下,21世紀近期年均氣溫較基準期均略有下降,降幅約-0.7~-0.3 ℃(SSP3-7.0~SSP5-8.5),而后明顯增溫,中期和末期分別增溫0.2~0.9 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5)和0.3~3.9 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5);秋季在四季中增幅最大,近期、中期、末期增溫可達1.0 ℃~1.5 ℃(SSP3-7.0~SSP5-8.5),1.8~2.7 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5),2.0~5.7 ℃(SSP1-2.6~SSP5-8.5),對全年氣溫的增加有最大的貢獻(圖8)。

相較于基準期,除SSP3-7.0情景下,長江流域的秋季降水在21世紀近期略有減少之外,其他情景和季節下,降水均增加(圖9)。21世紀近期、中期和末期,春季降水預計分別增加0.6%~4.7%(SSP3-7.0~SSP1-2.6)、3.2%~8.4%(SSP3-7.0~SSP1-2.6)和8.0%~16.6%(SSP3-7.0~SSP5-8.5);夏季分別增加1.7%~3.7%(SSP3-7.0~SSP1-2.6),2.5%~5.6%(SSP3-7.0~SSP1-2.6)和7.0%~9.0%(SSP1-2.6~SSP5-8.5);秋季分別為-2.0%~3.2%(SSP3-7.0~SSP5-8.5)、-0.4%~5.0%(SSP3-7.0~SSP1-2.6)和5.4%~10.8%(SSP3-7.0~SSP1-2.6);冬季降水增幅最大,分別為1.7%~6.2%,2.1%~11.6%和7.3%~16.6%,均在SSP3-7.0情景下降水量最少,在SSP1-2.6情景下降水量最大。

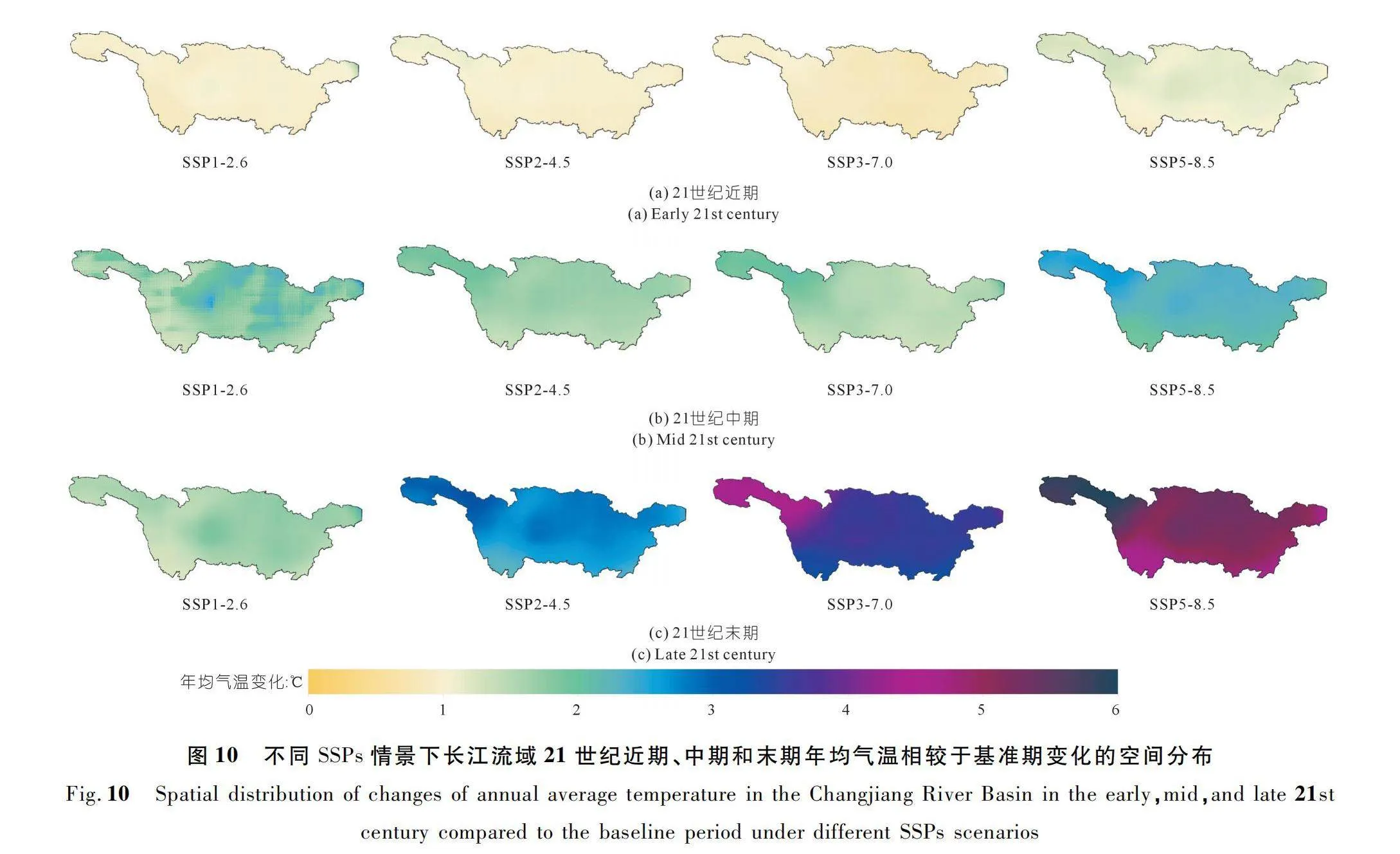

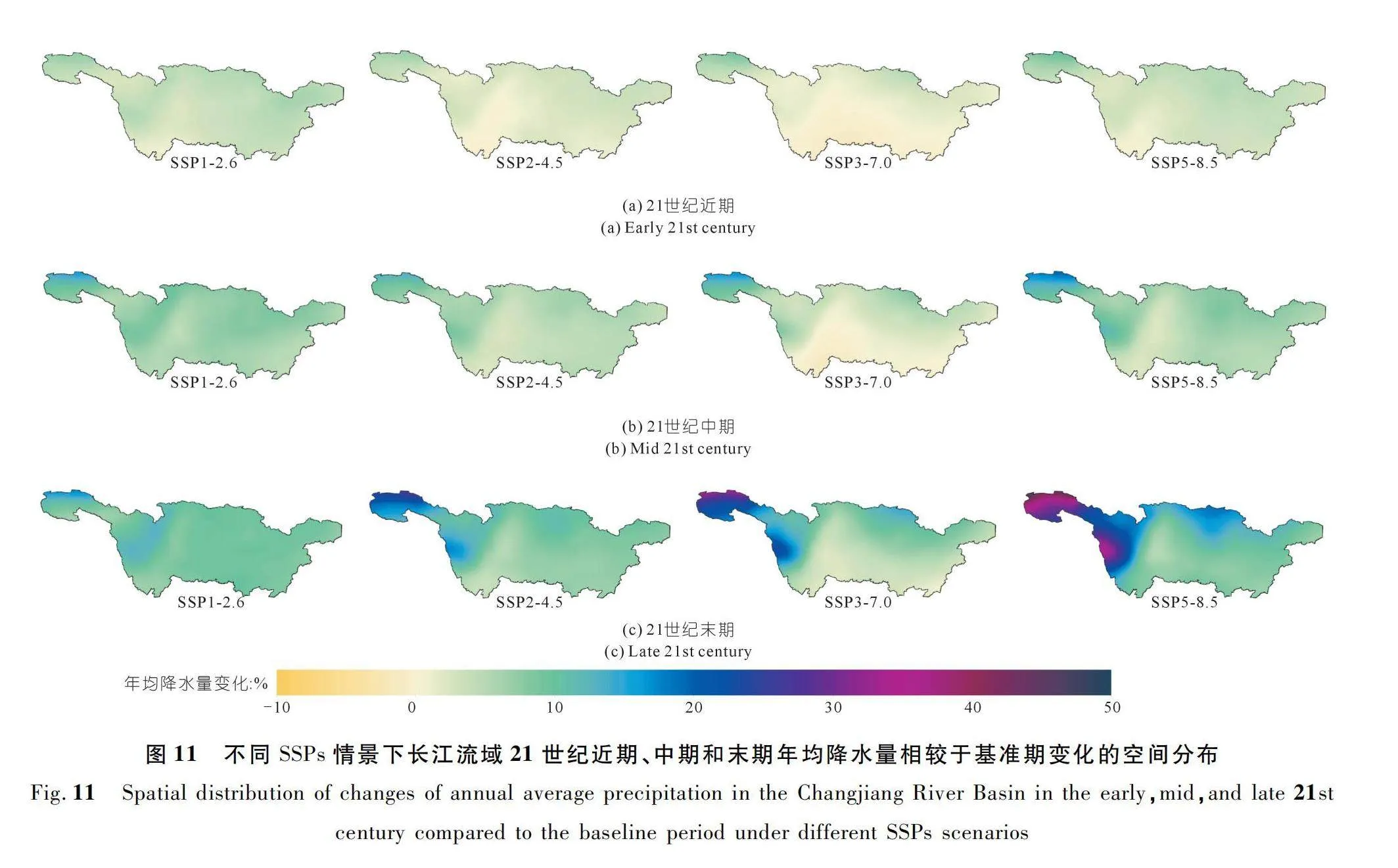

長江流域年均氣溫和年降水量相較于基準期的變化幅度在各情景各時期下的空間分布類似,均呈現從長江中上游向長江中下游,即西北向東南部逐漸減小的格局(圖10~11)。年降水量僅在SSP2-4.5、SSP3-7.0情景下的近期和SSP3-7.0情景下的中期在長江中下游南部地區發生小幅度下降,最大不超過10%;而年均氣溫在各情景的各個時期下,均顯著增溫。在長江流域上游地區,年均氣溫和年降水量在各情景下相較于其他地區均呈現最為顯著的相對變化,在SSP5-8.5情景下,21世紀末期,年均氣溫和年降水量變化幅度均達到最大值,分別較基準期增溫6.0 ℃和增濕47%。

3 結 論

近年來,長江流域極端降水干旱事件頻發,造成了巨大的經濟損失,正確認識氣候變化特征對于長江流域生產生活的開展和生態環境保護具有十分重要的意義。本文基于中國格點化氣象觀測數據集(CN05.1)分析了長江流域氣溫和降水的演變特征,然后采用NASA高分辨率降尺度數據集(N-CMIP6)中35個全球氣候模式輸出結果對長江流域氣溫和降水進行了模擬能力評估,得到了較好的模擬效果。主要結論如下:

(1)1961~2020年,長江流域年均氣溫和降水顯著上升,冬春季節溫升最快,冬夏季節增濕最大。年平均氣溫和降水量在空間分布上均呈現自西北向東南逐漸增加,以及在四川盆地地區向中心增加的趨勢,長江下游地區為整個流域氣溫和降水的最大值區,分別達到18.9 ℃和2 030 mm。年降水量在長江中游四川盆地等局部地區呈現下降趨勢,年均氣溫在全流域顯著上升。

(2)經過降尺度偏差校正處理的高分辨率數據集N-CMIP6各模式結果能較好地再現觀測氣溫和降水的時空變化特征,且多模式集合平均結果優于大多數單個模式。

(3)2021~2100年,長江流域年均氣溫和年均降水量在各情景下均呈現顯著上升趨勢,其中年均氣溫和降水在SSP5-8.5情景下增幅最大,分別為0.68 ℃/10 a和13.27 mm/10 a;年降水量僅在SSP2-4.5、SSP3-7.0情景下的21世紀近期(2021~2040年)和SSP3-7.0情景下的中期(2041~2060年)長江中下游南部地區有小幅度下降,降幅不超過10%;年均氣溫在各情景下均增多;末期(2081~2100年),在SSP5-8.5情景下,年均氣溫和降水的變化幅度均達到最大值,分別較基準期(1995~2014年)增加6.0 ℃和47%。

(4)在21世紀近期,各季節在SSP3-7.0情景下增溫幅度相對較小,到中期和末期,SSP1-2.6情景下氣溫變化趨于平緩且增幅最小,SSP5-8.5情景下在各個時段下均增溫最大。降水量在冬季增幅最大,近期、中期和末期分別增加1.7%~6.2%,2.1%~11.6%和7.3%~16.6%(SSP3-7.0~SSP1-2.6),秋季降水在21世紀近期雖然略有減少,但中期開始顯著增加,到末期增幅僅次于冬季,達到5.4%~10.8%(SSP3-7.0 ~ SSP1-2.6)。

參考文獻:

[1]IPCC.Climate change 2021:the physical science basis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2021.

[2]翟盤茂,周佰銓,陳陽,等.氣候變化科學方面的幾個最新認知[J].氣候變化研究進展,2021,17(6):629-635.

[3]中國氣象局氣候變化中心.中國氣候變化藍皮書2020[M].北京:科學出版社,2020.

[4]陳梓延,姜彤,王艷君,等.基于CMIP6模式的烏江流域氣溫與降水時空變化[J].人民長江,2022,53(11):53-60.

[5]YANG C.Characterization of precipitation and temperature equilibrium and its driving forces in the Yangtze River Basin under climate change[J].Climate Dynamics,2023,61(11/12):5861-5873.

[6]姜彤,蘇布達,王艷君,等.四十年來長江流域氣溫、降水與徑流變化趨勢[J].氣候變化研究進展,2005,1(2):65-68.

[7]邢雯慧,李春龍,王樂.基于區域氣候模式RegCM4的長江流域降水預報效果分析[J].水利水電快報,2018,39(10):1-4,15.

[8]周天軍,鄒立維,吳波,等.中國地球氣候系統模式研究進展:CMIP計劃實施近20年回顧[J].氣象學報,2014,72(5):892-907.

[9]ZHAO T B,CHEN L,MA Z G.Simulation of historical and projected climate change in arid and semiarid areas by CMIP5 models[J].Chinese Science Bulletin,2014,59:412-429.

[10]DONAT M G,LOWRY A L,ALECANDER L V,et al.More extreme precipitation in the world’s dry and wet regions[J].Nature Climate Change,2016,6(5):508-513.

[11]ZHAO T B,DAI A G.Uncertainties in historical changes and future projections of drought.Part Ⅱ:model-simulated historical and future drought changes[J].Climatic Change,2017,144(3):535-548.

[12]EYRING V,BONY S,MEEHL G A,et al.Overview of the coupled model intercomparison project phase 6(CMIP6)experimental design and organization[J].Geoscientific Model Development,2016,9(5):1937-1958.

[13]周天軍,鄒立維,陳曉龍.第六次國際耦合模式比較計劃(CMIP6)評述[J].氣候變化研究進展,2019,15(5):445-456.

[14]張麗霞,陳曉龍,辛曉歌,等.CMIP6情景模式比較計劃(ScenarioMIP)概況與評述[J].氣候變化研究進展,2019,15(5):519-525.

[15]MOSS R H,EDMONDS J A,HIBBARD K A,et al.The next generation of scenarios for climate change research and assessment[J].Nature,2010,463(7282):747-756.

[16]O′NEILL B C,TEBALDI C,VUUREN D P,et al.The scenario model intercomparison project(ScenarioMIP)for CMIP6[J].Geoscientific Model Development,2016,9:3461-3482.

[17]王磊,包慶,何編.CMIP6高分辨率模式比較計劃(HighResMIP)概況與評述[J].氣候變化研究進展,2019,15(5):498-502.

[18]CHEN H P,SUN J Q,LIN W Q,et al.Comparison of CMIP6 and CMIP5 models in simulating climate extremes[J].Science Bulletin,2020,65:1415-1418.

[19]HUANG X Y,SWAIN D L,HALL A D.Future precipitation increase from very high resolution ensemble downscaling of extreme atmospheric river storms in California[J].Science Advances,2020,6:eaba1323.

[20]DAVOLIO S,VERCELLNO M,MIGLIETTA M M,et al.The influence of an atmospheric river on a heavy precipitation event over the western Alps[J].Weather and Climate Extremes,2023,39:100542.

[21]GORI A,LIN N,XI D Z,et al.Tropical cyclone climatology change greatly exacerbates US extreme rainfall-surge hazard[J].Nature Climate Change,2022,12(2):171-178.

[22]ZHAO M.Simulations of atmospheric rivers,their variability,and response to global warming using GFDL′s new high-resolution general circulation model[J].Journal of Climate,2020,33(23):10287-10303.

[23]HUANG D,YAN P,ZHU J,et al.Uncertainty of global summer precipitation in the CMIP5 models:a comparison between high-resolution and low-resolution models[J].Theoretical and Applied Climatology,2018,132:55-69.

[24]陶輝,黃金龍,翟建青,等.長江流域氣候變化高分辨率模擬與RCP4.5情景下的預估[J].氣候變化研究進展,2013,9(4):246-251.

[25]何旭,繆子梅,田佳西,等.基于CMIP 6多模式的長江流域氣溫、降水與徑流預估[J].南京林業大學學報(自然科學版),2024,48(2):1-8.

[26]吳健,夏軍,曾思棟,等.CMIP6全球氣候模式對長江流域氣候變化的模擬評估與未來預估[J].長江流域資源與環境,2023,32(1):137-150.

[27]吳佳,高學杰.一套格點化的中國區域逐日觀測資料及與其它資料的對比[J].地球物理學報,2013,56(4):1102-1111.

[28]THRASHER B,WANG W,MICHAELIS A,et al.NASA global daily downscaled projections,CMIP6[J].Scientific Data,2022,9:262.

[29]SEN P K.Estimates of the regression coefficient based on Kendall′s tau[J].Journal of the American Statistical Association,1968,63:1379-1389.

[30]MCLEOD A I.Kendall rank correlation and Mann-Kendall trend test[J].R Package Kendall,2005,602:1-10.

[31]TAYLOR K E.Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram[J].Journal of Geophysical Research:Atmospheres,2001,106(D7):7183-7192.

(編輯:謝玲嫻)

Future projection on temperature and precipitation in Changjiang River

Basin based on N-CMIP6

WEN Shanshan1,2,WANG Zhichen1,ZHAI Jianqing3,JIANG Fushuang1,ZHOU Biao1

(1.School of Geography and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu 241002,China; 2.Anhui Province Key Laboratory of Earth Surface Processes and Regional Response in the Yangtze-Huaihe River Basin,Wuhu 241002,China; 3.National Climate Center,China Meteorological Administration,Beijing 100081,China)

Abstract:To explore the temporal and spatial characteristics of future temperature and precipitation changes in the Changjiang River Basin with higher reliability,based on the grid meteorological observation data of China from 1961 to 2020,we use 35 climate models from the latest high-resolution downscaled dataset (N-CMIP6) released by NASA in 2022 to evaluate the temperature and precipitation simulation capability over the Changjiang River Basin.Future projections are made for temperature and precipitation changes over the Changjiang River Basin under three shared socioeconomic pathways (SSPs) scenarios (SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP3-7.0,and SSP5-8.5) in the 21st century,the near term (2021~2040),mid-term (2041~2060),and late-term (2081~2100).The results show that in the 21st century,the average temperature and precipitation in the Changjiang River Basin will show a significant upward trend,especially in the upper reaches.By the end of the 21st century (2081~2100),compared with the baseline period (1995~2014),the average temperature in the Changjiang River Basin is projected to rise by 1.61~5.18 ℃,with average precipitation increasing by 7.6%~12.8%.The temperature increase in autumn is the most significant,followed by summer,and the precipitation increase in winter is the largest,followed by autumn.This study can deepen the scientific understanding of the regional climate change in the Changjiang River Basin and provide a basis for decision-making to respond to climate change and promote sustainable development.

Key words:temperature; precipitation; N-CMIP6; SSPs; Changjiang River Basin