基于補償水頭差的沿江口門引排流量計算方法研究

摘要:長江支流口門多建有節制閘,利用漲落潮過程自行引排水,而引排水流態的復雜性使得引排流量過程難以精準確定。以太湖流域楊林塘口門為例,通過分析引排水調度方式及流態特征,發現漲潮時開啟中孔閘門引水,內河側流態復雜且附近水位差別大,而落潮時開啟全部閘門排水,外江側流態復雜且附近水位有所差別。為此,提出了一種基于補償水頭差的沿江口門引排流量計算方法。該方法通過設置系列補償水頭差修正堰流公式中的水位,統計了計算流量與實測流量偏差值,進而建立了流量偏差值與補償水頭差的相關關系,最終確定適宜的補償水頭差,從而建立適宜沿江口門引排流量計算公式。結果表明:利用該方法預測的引水流量誤差減小40%~50%,排水流量誤差減小3%~6%。相關經驗可供工程設計人員及閘管單位運行管理人員借鑒。

關 鍵 詞:引排水;補償水頭差;流量過程;漲落潮;太湖流域;長江

中圖法分類號:TV61

文獻標志碼:ADOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2024.08.025

0 引 言

中國重要入海河流如長江、珠江、黃河、錢塘江等兩岸支流口門區域,相繼修建了大量兼具引排水和航運功能的樞紐工程,支撐區域水資源需求和航運條件的改善[1],為區域的經濟和社會發展做出了巨大貢獻。水位控制是水利工程調度運行的關鍵,其中流量調節控制對工程的安全至關重要。長江干流的水位變化直接影響支流口門的引排流量。在洪水季節,長江水位上升,可能導致支流排水困難,反之亦然[2]。入海河流受到徑潮流交匯作用,導致支流口門在利用漲落潮以及閘門調度進行引排水時,口門區流態變得復雜,從而導致河床[3]以及含沙量[4]發生改變。在此條件下如何準確獲取實時引排流量過程,對水資源調度及航道安全運維具有重要意義[5]。

感潮閘壩位于感潮河段支流口門處,受潮汐、降雨及閘門開度等因素影響,流量實時變化,非常復雜。從水位控制角度,楊開華等[6]制定了一套科學合理的水位動態控制方案,對汛期運行水位進行動態控制調節。王競敏等[2]以黃池溝配水樞紐為例,構建水位動態控制模型,提出了不同工況下水位動態調節控制策略,保障工程運行安全。從調度運行優化角度[7]、水資源利用的角度[8],專家學者更關注平均流量及總水量。Jain等[9]針對印度的一個跨流域調水工程水庫群系統,從水資源分配方面進行分析,通過規劃連接系統,滿足各區域需水。

長江感潮閘壩水文站引排水量推算基本采用“一潮推流法”[10],感潮河道開閘排水期的平均流量、最大流量與潮汐要素(潮位、潮差,漲落潮(開關閘)歷時等)密切相關,若將兩者之間建立一定的相關關系,即可根據感潮河道每潮的潮汐要素,推算一潮平均流量與引排水量。仲兆林等[11]在“一潮推流法”的基礎上開展淹沒堰閘流量計算公式的研究,運用已有流量成果反推堰閘流量計算公式的淹沒流量系數,從而建立淹沒流量系數與下游開閘水位之間的關系。萬曉凌等[12]研究了淹沒式孔流,以水力學公式為基礎,用回歸分析法擬合相應的關系方程式,采用水位差與流量建立關系,以水位差與閘門開啟高度作為相關因子來率定關系。仲兆林[13]借助“一潮推流法”,運用圖解法直接率定了德勝河1997~2005年逐年引排水量的計算公式。由于“一潮推流法”工作量大,且相關關系為指數關系,定線計算較復雜,每年需要施測,率定系數多,任曉東等[14]以楊林閘(閘上游)水文站為例,提出了雙高推流法計算引排水量(該方法的核心思想是一潮最高水位與波高之和與平均流量直線相關),為沿江感潮閘壩水文站的引排水量推算、統計提供一種簡易可行的方法。

然而上述方法將一個納排潮過程看作整體,建立平均流量及引排總水量與相關因素的關系,易受引排水時復雜流態的影響[15],尚無法給出納排潮過程中瞬時流量過程,針對類似過程,有專家學者提出過“干擾流量”[16]的概念。本文以楊林塘口門為例,分析引排水調度方式及流態特征,針對感潮河段口門流態復雜帶來的引排流量計算偏差問題,提出利用補償水頭差計算引排口門流量過程的方法。

1 區域概況

1.1 地理位置

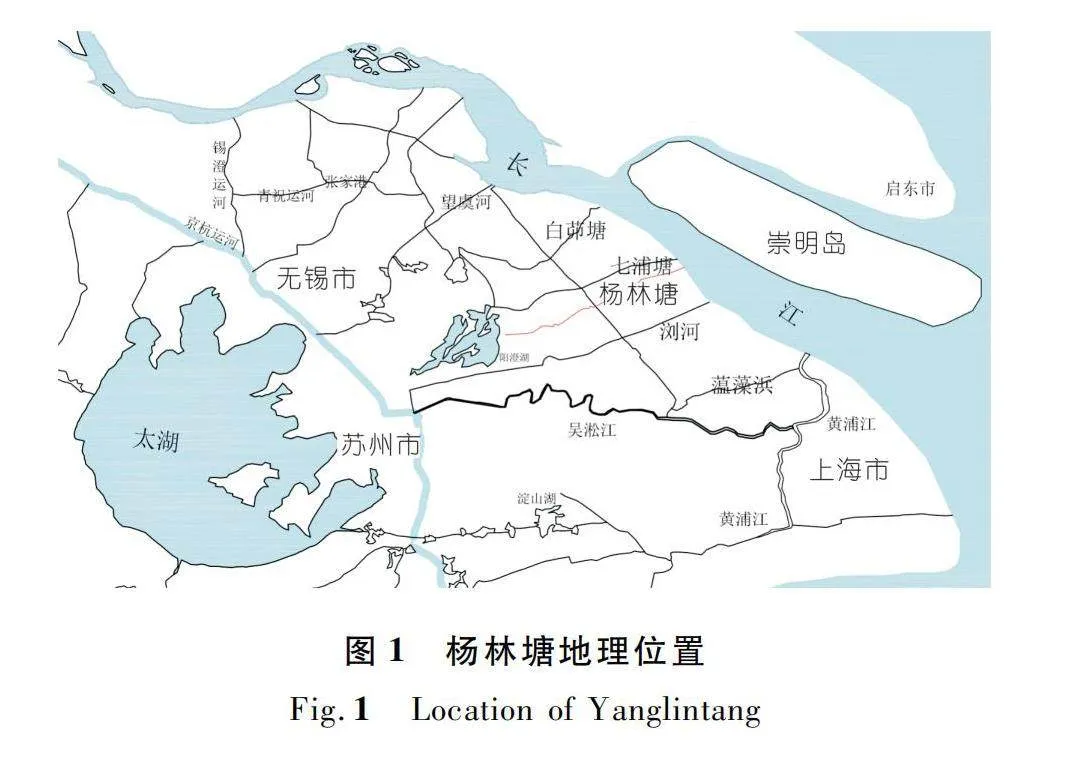

楊林塘是太湖流域陽澄水網的一條重要通江河道,位于蘇州市東部,西起陽澄湖鰻鯉涇,向東至太倉浮橋,于楊林口入長江,流經昆山、太倉二市(圖1)。河道全長40.25 km,其中昆山段長14.45 km,太倉段長25.8 km,集水與排澇面積746.7 km2。楊林塘樞紐位于楊林塘入江口,是江蘇省“兩縱五橫”干線航道網中連接蘇南運河和長江的重要節點樞紐。

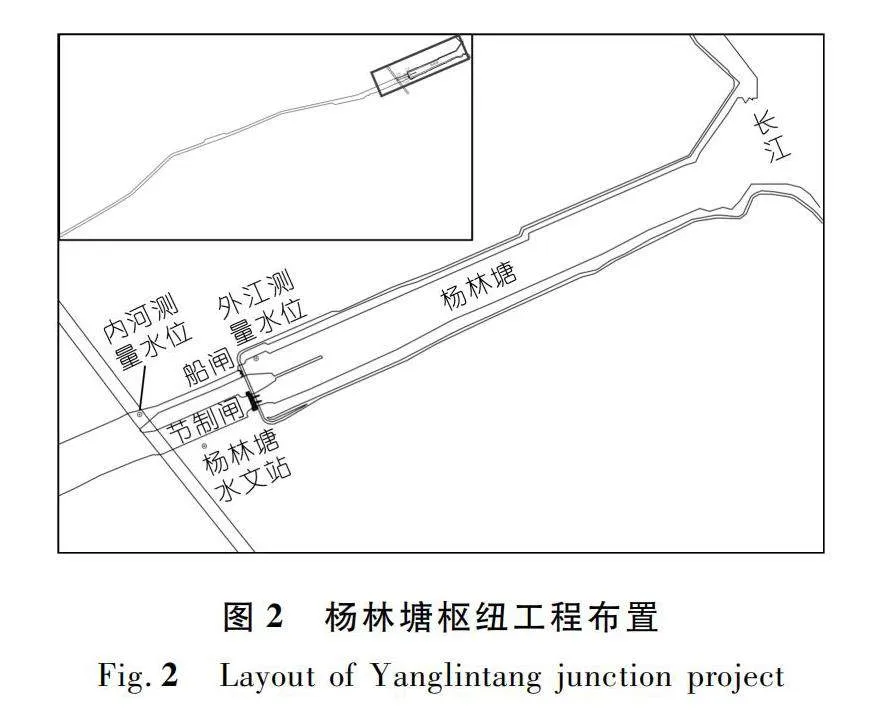

1.2 工程布置

楊林塘樞紐包括船閘和節制閘兩部分(圖2),船閘按三級通航建筑物標準設計,樞紐距離入江口1 800 m。楊林塘船閘閘室凈寬23.0 m,長230 m;節制閘位于船閘南側,中心線與船閘中心線平行,相距90 m。節制閘與船閘下閘首平齊,分3孔,兩邊孔凈寬10 m,中間孔16 m。節制閘排澇流量為313 m3/s,引水流量383 m3/s,自建成以來,保持高強度高效率運行,利用漲落潮差引排水,年均引排水約200潮次,樞紐發揮著通航、防洪排澇、調節水環境等綜合效益。

1.3 水文條件

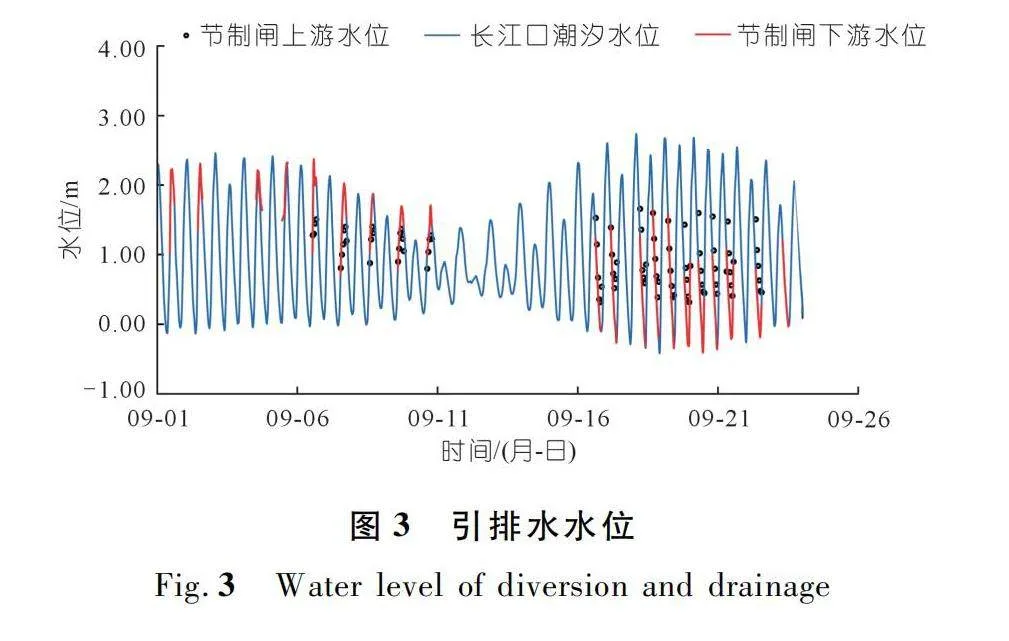

楊林塘與長江相連,受潮汐影響,每天兩漲兩落,一般漲潮歷時4 h左右,落潮歷時8 h左右,并有較明顯日潮不等現象,如圖3所示。楊林塘所處河網區域[17]地勢平坦,水面比降小,河網密布,受降雨中心及引排水影響,流向往復不定。多年來,河網的最高水位為2.252 m,最低水位為0.832 m,每年1~6月水位逐漸上漲,此后開始下降,在年末出現輕微抬升[18]。船閘上、下游引航道口門處設有兩個水位計(圖2),用于實時觀測水位。節制閘內河側建有楊林水文站(圖2),用于觀測引排水的最大流量、最大水位及引水總量。

2 引排水調度方式及流態特征

2.1 引排水時機

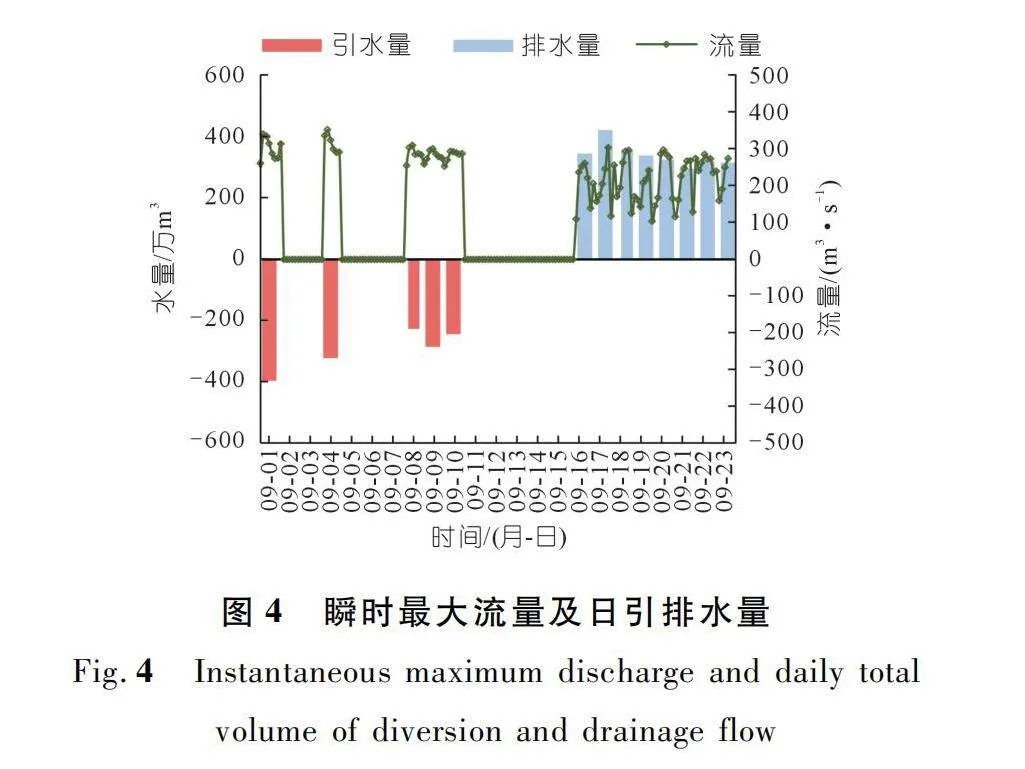

基于2020年9月節制閘內外水位變化情況及閘門調度記錄資料,分析得出引排水水位如圖3所示,引排水瞬時最大流量及引排水量特征如圖4所示。漲潮時段,外江水位高于內河水位0.5 m左右時,開啟閘門引水,由于高潮峰值大,僅開啟閘門中孔引水,引水時間4~6 h,日瞬時最大流量為300 m3/s,日引水量最高達400萬m3。落潮時段,外江水位低于內河水位1 m左右時,開啟閘門排水,由于低潮谷值小,開啟3孔閘門排水,排水時間4~6 h,日瞬時最大流量250 m3/s,日排水量最高達到350萬m3。

2.2 引水流態

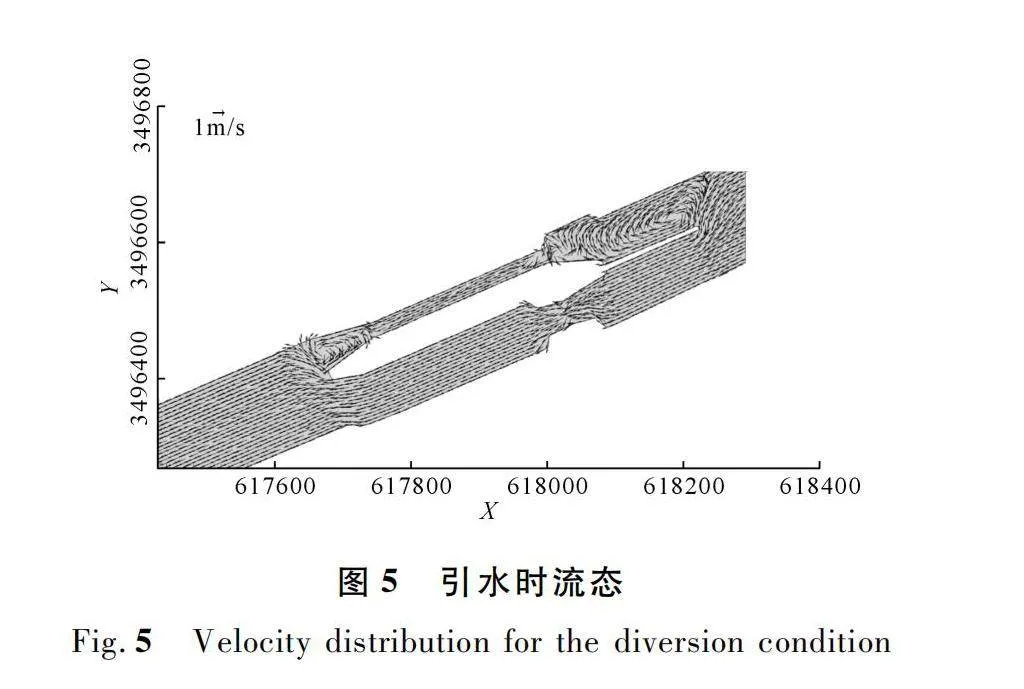

根據節制閘實際引排調度,引水時只保留中孔正常引排,很少情況下會開啟左右兩側閘孔。引水時流態[19]如圖5所示,引水時內河水位迅速上漲,流態紊亂,內河側水位測量點區域易產生回流,此時水位波動性大,測量水位精準度低。內河水位測量點流態復雜,因為處于回流區域,位置不同會產生不同的水流差。外江側流態平順,水位差別不大;內河流態復雜,水位差別大。

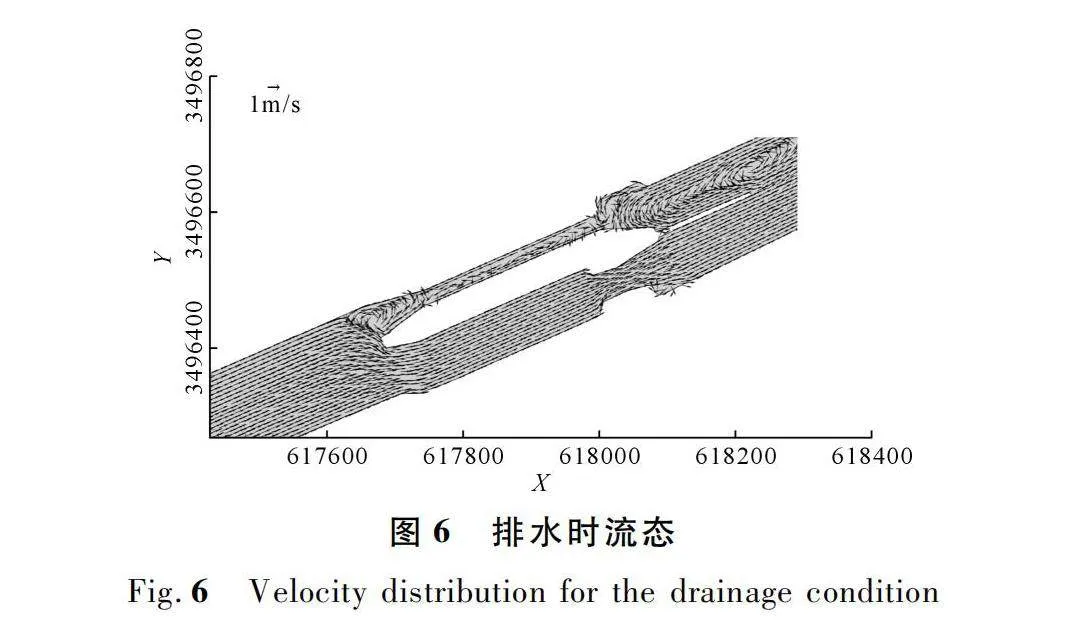

2.3 排水流態

根據節制閘實際引排調度,排水時3個閘孔全開。排水時流態[19]如圖6所示,內河側水位測量點也會產生明顯回流但回流程度明顯小于引水時段。內河側流態平順,水位差別不大;外江測略有復雜流態,水位略有差別。

3 引水補償水頭差

3.1 引水流量計算

內河側及外江測水位計均安裝在船閘口門區,可實時記錄引水過程的內河水位H2和外江測水位H1。調度過程中同步記錄了節制閘調控方式,包括閘門開啟數目、閘門開啟和關閉時間、閘門開啟高度等。

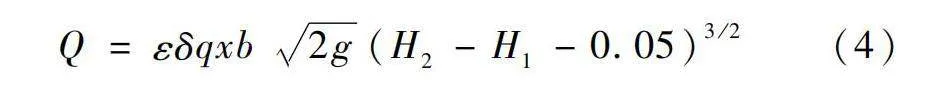

針對節制閘2021年1月實際引水過程,利用堰流公式[20]初步計算引水流量Q:

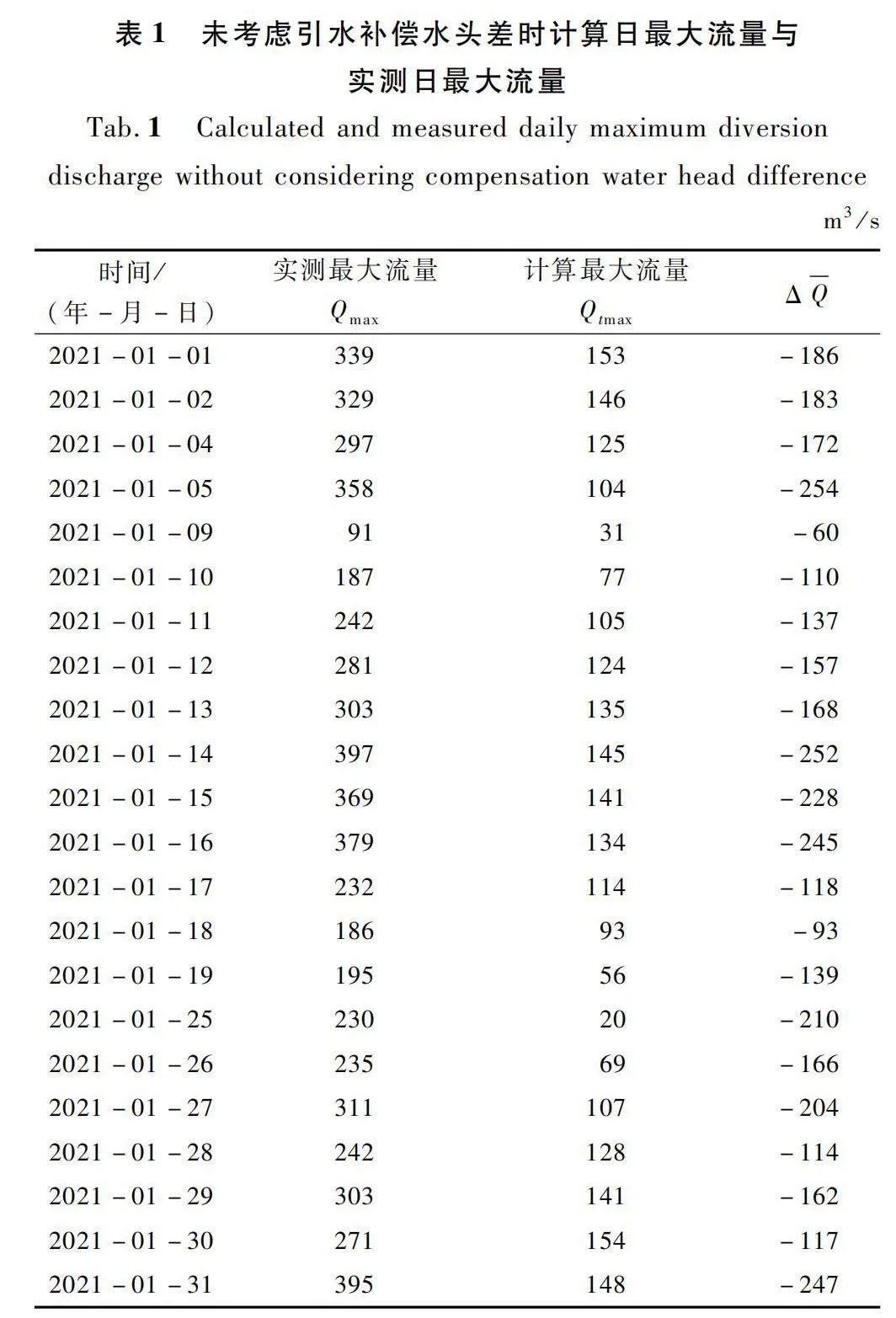

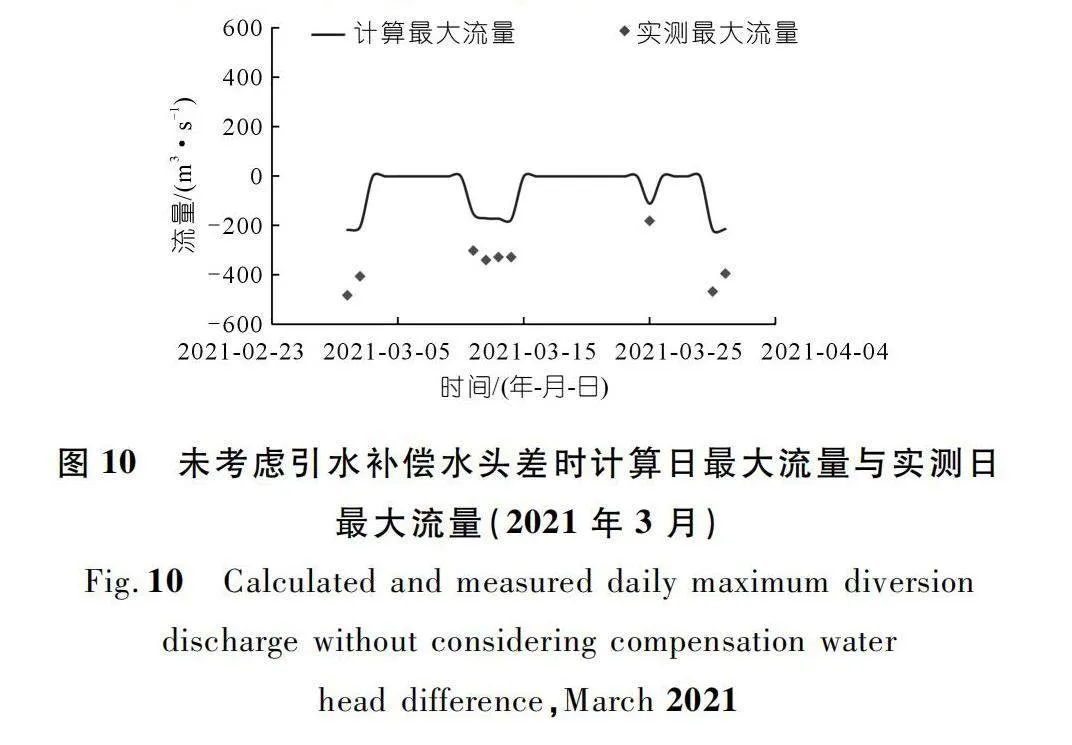

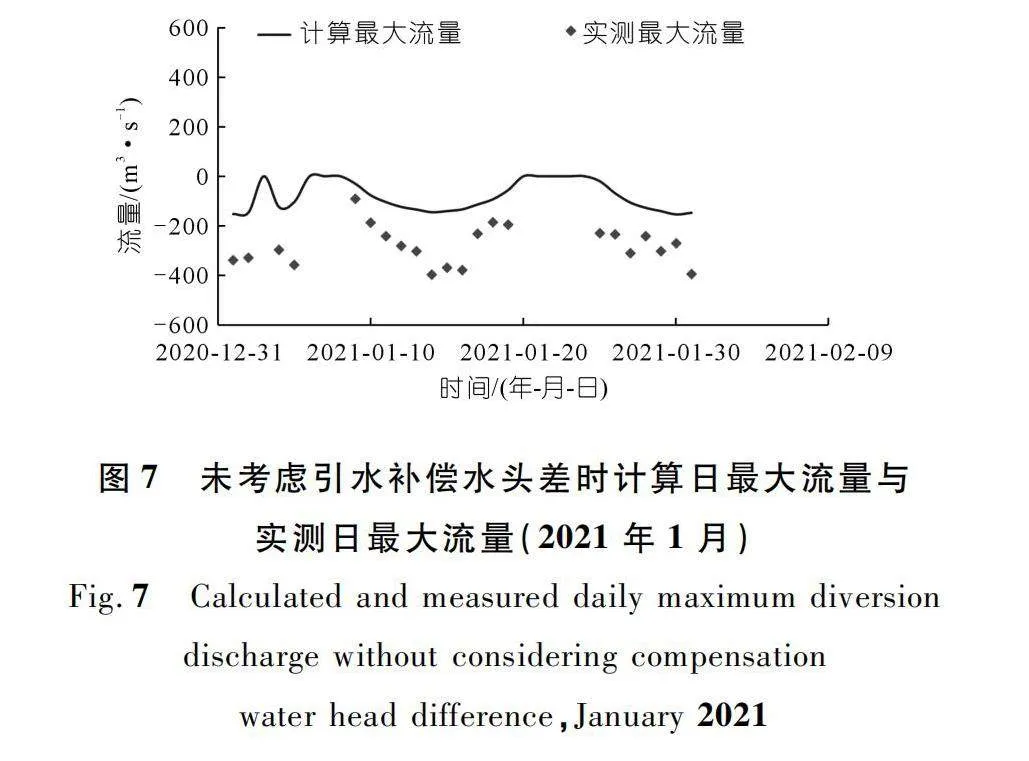

式中:q為流量系數,ε為側收縮系數,δ為淹沒系數,x為閘門開孔數,b為堰頂過水凈寬,H1、H2為外江和內河水位。計算的日最大流量與水文站實測最大流量對比結果如圖7及表1所示。由于外江側流態平順,水位測量值與實際值相比差別不大;而內河流態復雜,水位測量值與實際值相比差別較大,計算的日最大流量僅為實測流量的50%,平均差值ΔQ-=-170 m3/s。出現偏差的主要原因為引水時閘門內河流態復雜,水位差別大,為系統性誤差,需要采用補償水頭差進行修正。

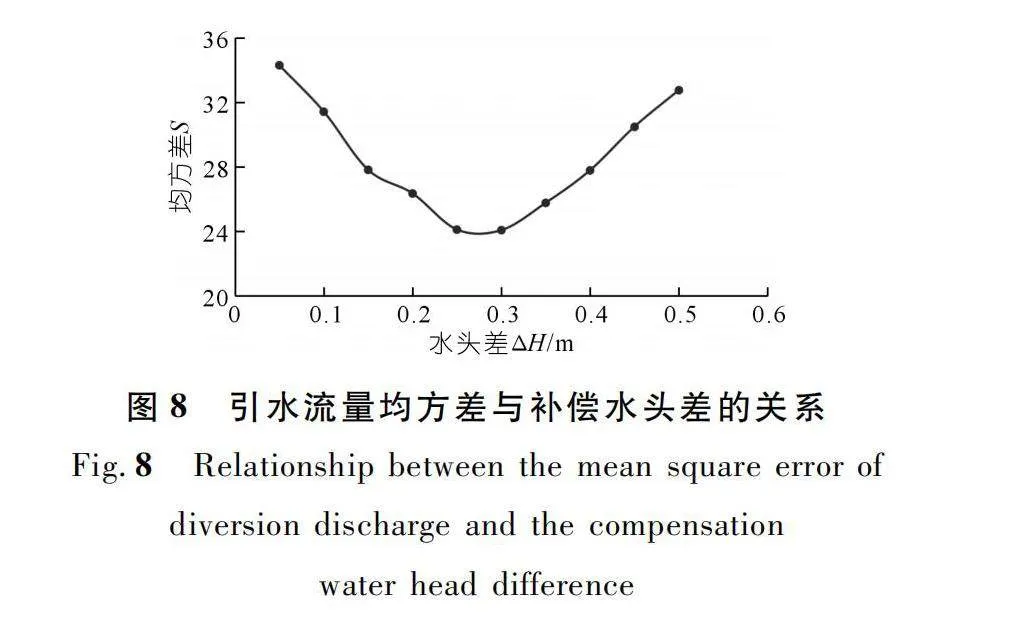

3.2 引水補償水頭差計算

本文將利用補償水頭差修正水位,從而提高計算結果準確性。當堰流公式計算所得流量與實測流量平均差ΔQlt;0時,設置以0.05 m為增幅的系列補償水頭差,根據堰流公式進行計算,獲得修正水位后的計算日最大流量與實測日最大流量之間均方差S,進一步建立均方差與補償水頭差的關系曲線,如圖8所示。可見,當補償水頭差ΔH為0.27 m時,流量差值均方差最小,即計算引水流量最接近實測引水流量,從而獲得引水流量計算公式:

采用該公式計算的日最大流量與實測值的對比如圖9所示,可見計算值與實測值在趨勢和量值上均吻合較好。

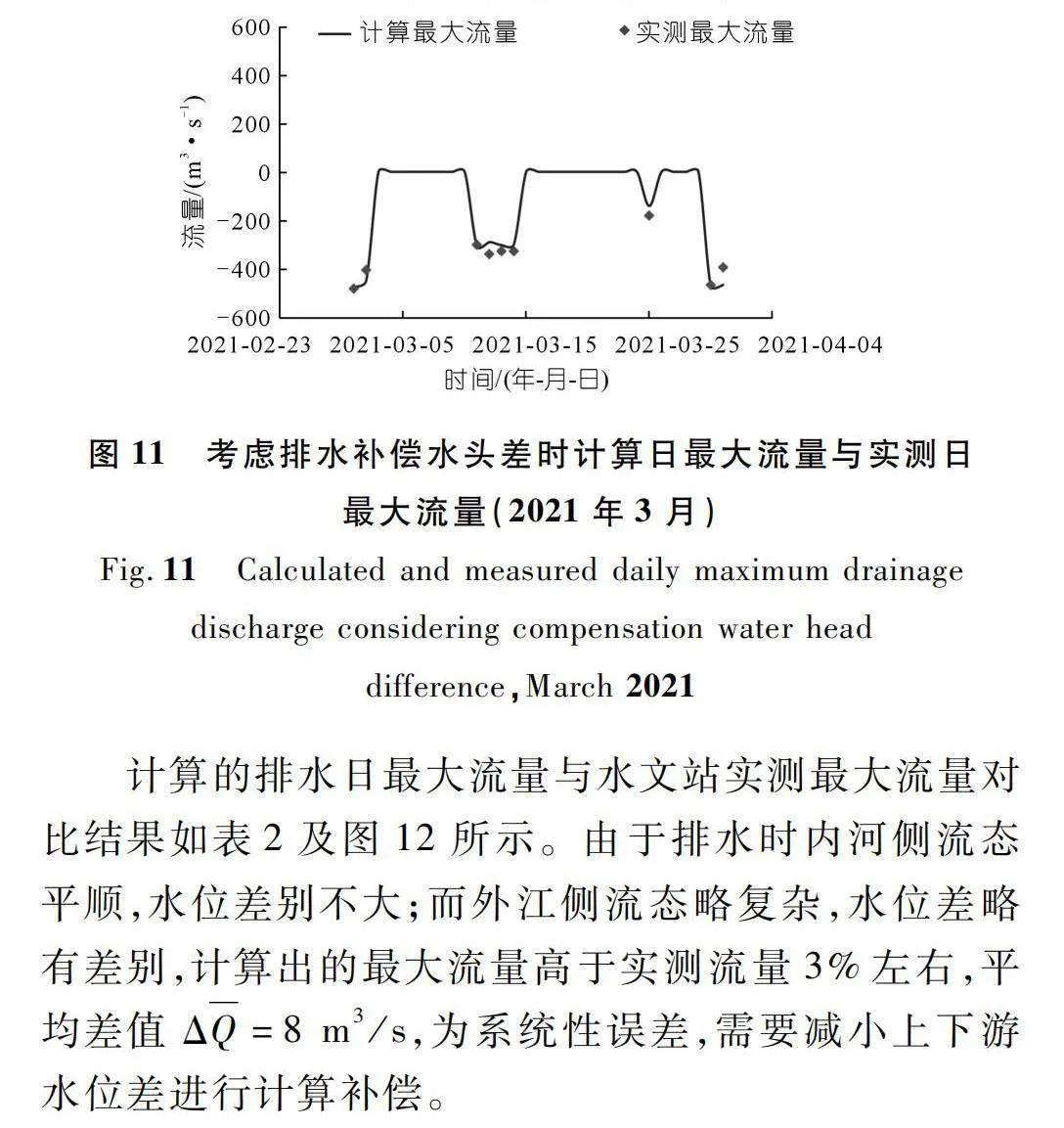

采用2021年3月的引水過程驗證上述公式的合理性。2021年3月引水流量最高達到400 m3/s,引水總量共1 032萬m3。未考慮補償水頭差時的計算值與實測值對比如圖10所示,最大偏差達200 m3/s;而考慮補償水頭差時的計算值與實測值對比如圖11所示,誤差減小40%~50%。可見計算值與實測值吻合較好,提出的基于補償水頭差的引水流量計算公式可用于楊林塘口門引水流量的精確計算。

4 排水補償水頭差

4.1 排水流量計算

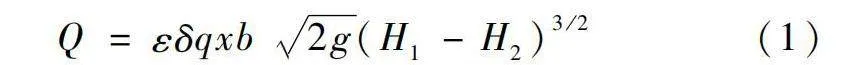

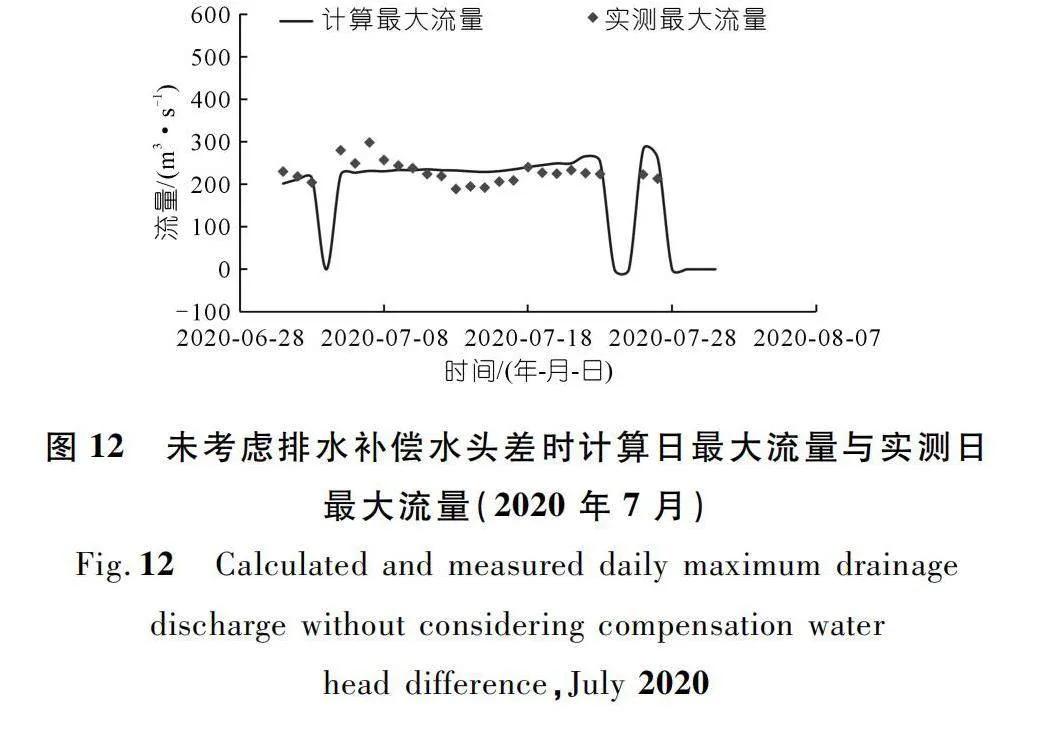

針對節制閘2020年7月實際排水過程,利用堰流公式[20]初步計算排水流量:

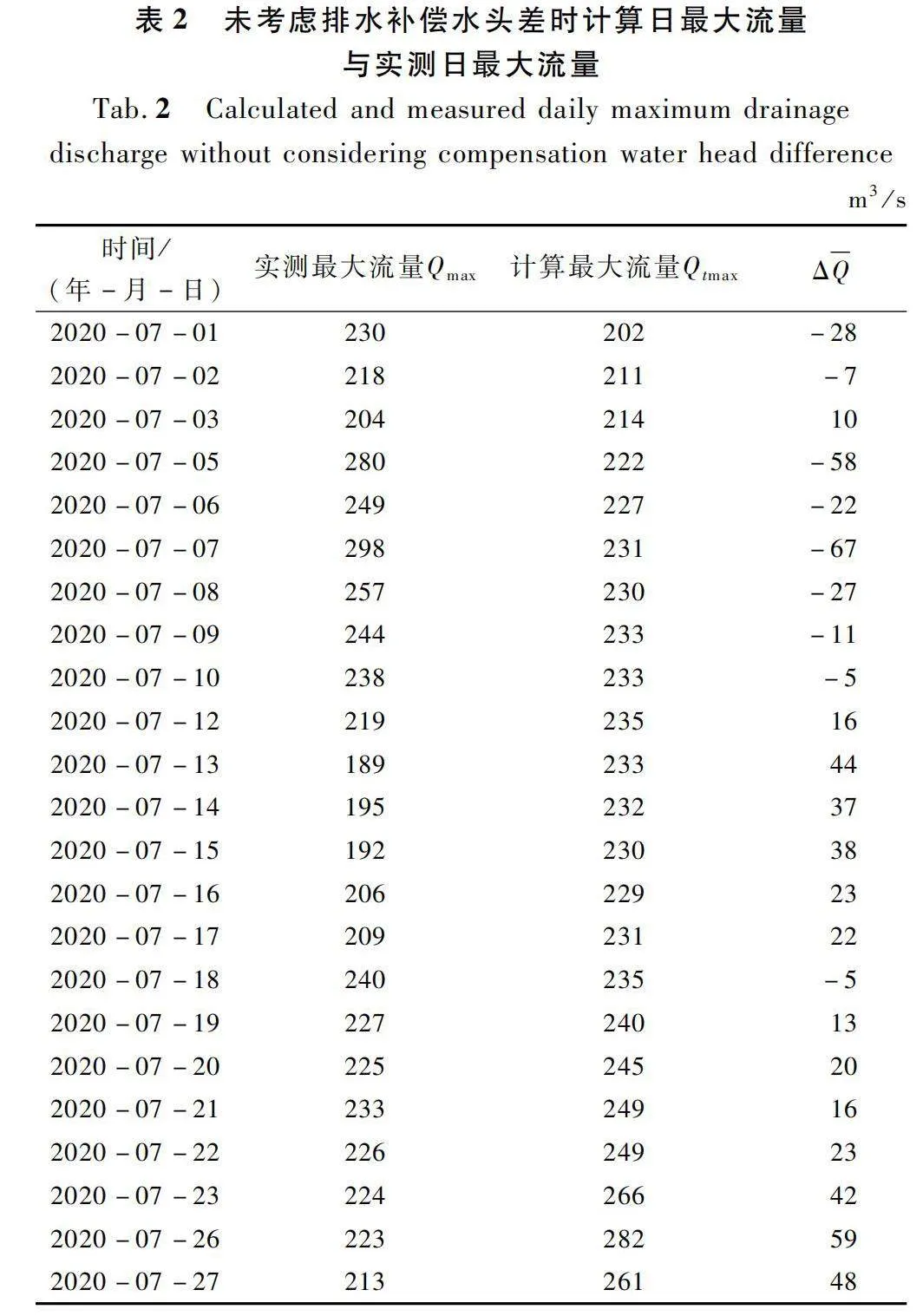

計算的排水日最大流量與水文站實測最大流量對比結果如表2及圖12所示。由于排水時內河側流態平順,水位差別不大;而外江側流態略復雜,水位差略有差別,計算出的最大流量高于實測流量3%左右,平均差值ΔQ=8 m3/s,為系統性誤差,需要減小上下游水位差進行計算補償。

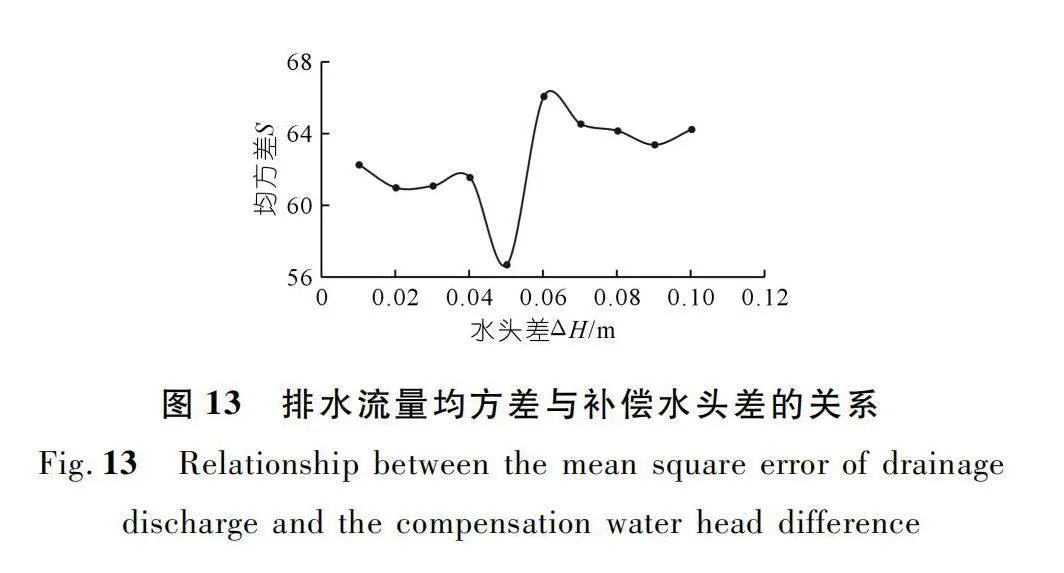

4.2 排水補償水頭差計算

當排水計算日最大流量與實際日最大流量差的平均值ΔQgt;0時,設置以-0.01 m為增幅的系列補償水頭差,根據堰流公式進行計算,獲得減小補償水位差后的計算日最大流量與實測日最大流量之間的均方差S,進一步建立均方差與補償水頭差之間的關系曲線。如圖13所示。可見,當補償水頭差為-0.05 m時,流量差值均方差最小,即計算排水流量最接近實測排水流量,從而獲得排水流量計算公式:

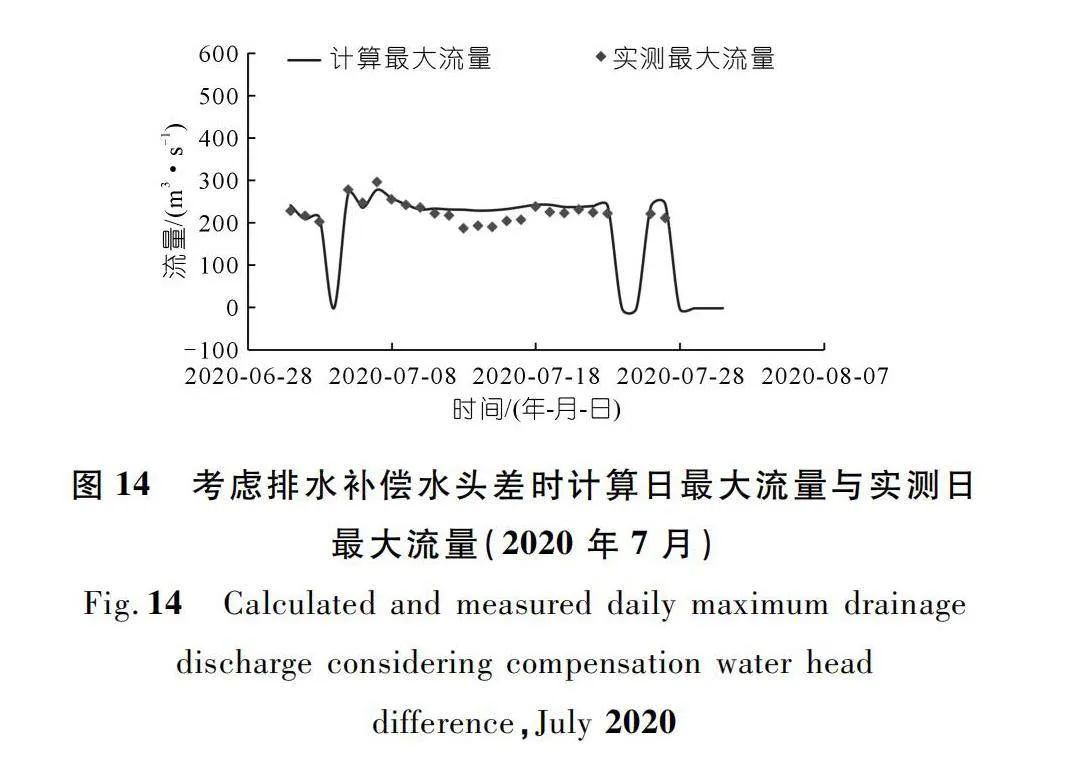

采用該公式計算的日最大流量與實測值的對比如圖14所示,誤差減小了3%。可見計算值與實測值在趨勢和量值上均吻合較好。

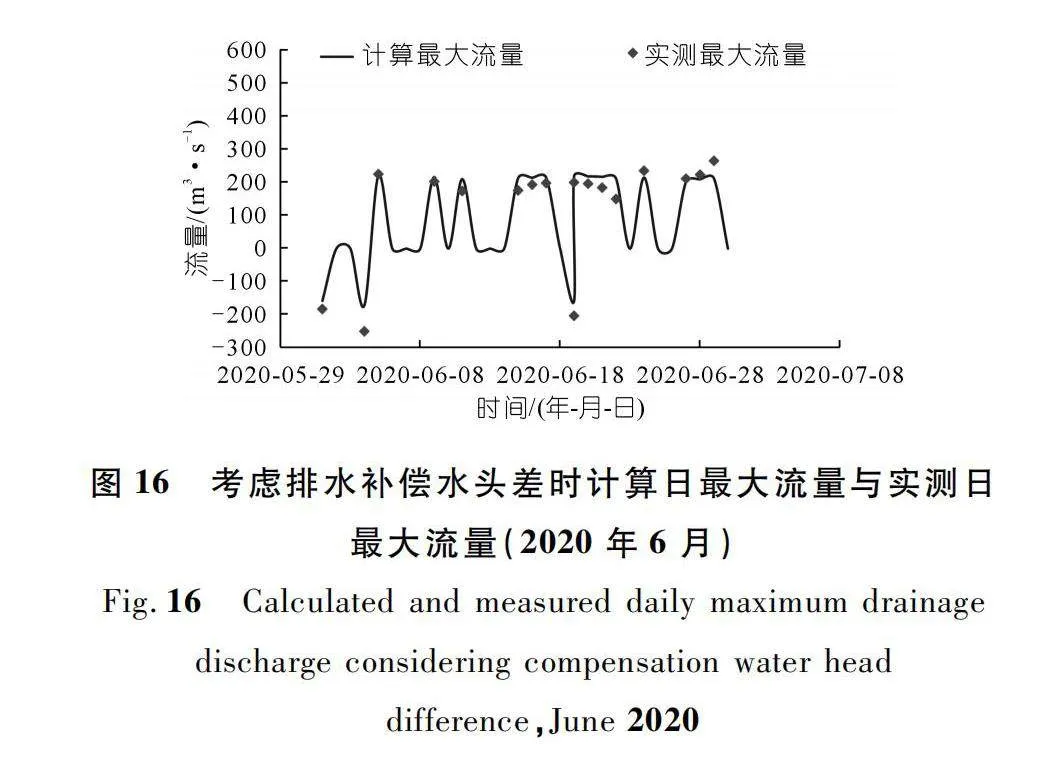

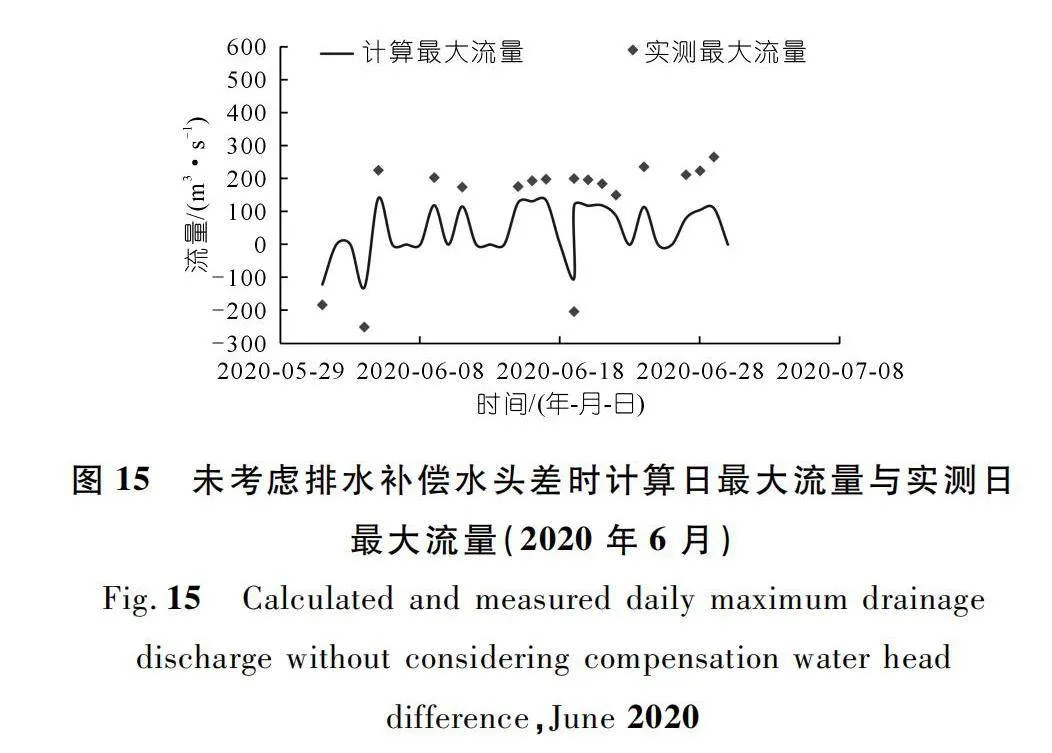

進一步采用2020年6月的排水流量過程驗證上述公式的合理性,該月排水流量最高達到300 m3/s,排水水量共6 725萬m3。未考慮補償水頭差時的計算值與實測值對比如圖15所示,計算值與實測值最大偏差達100 m3/s;而考慮補償水頭差后的計算值與實測值對比如圖16所示。可見計算值與實測值吻合較好,說明提出的基于補償水頭差的引水流量計算公式可用于楊林塘口門排水流量計算。

5 結論及建議

(1)楊林塘節制閘引水過程中僅開啟中孔閘門,而排水過程中開啟全部閘門。引水時外江側流態平順,水位差別不大;而內河流態復雜,水位差別大。排水時內河側流態平順,水位差別不大;而外江測流態復雜,水位差略有差別。引排水復雜流態下,堰流公式計算流量與實測流量之間存在明顯偏差。

(2)補償水頭差為水位計所處位置處不良流態造成的系統性水位差,在計算流量偏小情形下取為正值,計算流量偏大情形下取為負值。補償水位水頭差的數值可通過建立流量均方差與系列補償水頭差之間的相關關系獲得,流量均方差最小時對應的補償水頭差即為最適宜的補償水頭差。

(3)楊林塘口門引水補償水頭差為0.27 m,排水補償水頭差為-0.05 m,根據計算提出了適宜的排水流量計算公式,預測的引排水流量誤差分別減小40%~50%和3%~6%。

參考文獻:

[1]王思如,顧一成,楊大文,等.長江下游典型平原城市感潮河網水動力提升分析[J].水科學進展,2022,33(1):91-101.

[2]王競敏,李甲振,左崗崗,等.引漢濟渭初期運行黃池溝流量調節方案研究[J].人民長江,2022,53(9):202-208.

[3]董炳江,袁晶.感潮河段水沙數學模型研究與應用[J].人民長江,2012,43(1):18-21.

[4]張瑋,徐晶鑫.長江下游感潮河段造床流量計算研究[J].水運工程,2017(4):8-14.

[5]李壽千,朱明成,朱昊,等.感潮河段支流口門樞紐布置方法研究[J].水利水運工程學報,2020(4):96-102.

[6]楊開華,王毅,劉常,等.江埡水庫汛期運行水位動態調度控制及成效分析[J].人民長江,2020,51(11):203-208.

[7]孫寶貴,薛井俊,劉清華,等.感潮水閘優化調度關鍵技術研究與探索[J].中國農村水利水電,2023(12):213-219.

[8]孫翀,王猛,張建永,等.我國重要河湖生態流量保障現狀及問題分析[J].水利規劃與設計,2021(3):4-7,28.

[9]JAIN S K,REDDY N,CHAUBE U C.Analysis of a large inter-basin water transfer system in India[J].Hydrological Sciences Journal,2005,50(1):1-137.

[10]徐貴泉,褚君達.上海市引清調水改善水環境探討[J].水資源保護,2001(3):26-30,60-61.

[11]仲兆林,邵春樓,夏玉林.小河新閘閘孔淹沒出流流量計算方法研究[J].江蘇水利,2015(5):37-38.

[12]萬曉凌,陸小明,周毅,等.感潮水閘引水量計算方法研究[J].長江科學院院報,2013,30(4):17-20.

[13]仲兆林.常州沿江感潮河道水文站水位流量關系綜合定線分析 [J].廣東水利水電,2009(11):33-34,41.

[14]任曉東,張韞華,陸建偉,等.楊林閘(閘上游)水文站引排水量計算方法研究[C]∥中國水利學會2022中國水利學術大會論文集(第五分冊),2022.

[15]徐小溪,張秀菊,羅煜寧,等.基于適宜生態水位的通州區平原河網引排水研究[J].水利水運工程學報,2022(2):51-57.

[16]趙麗華,徐立中,李臣明.基于信息融合的灌區水情預測方法研究[J].灌溉排水學報,2013,32(3):24-28.

[17]于珊,李一平,程一鑫,等.調水引流工程對平原河網水動力調控的效果[J].湖泊科學,2021,33(2):462-473.

[18]常翔宇,蔡宇,柯長青.基于衛星測高數據的2002~2018年太湖水位變化監測[J].中國環境科學,2022,42(3):1295-1308.

[19]南京水利科學研究院.沿江高強度引排水口沖刷對航道安全影響及應對措施研究[R].南京:南京水利科學研究院,2023.

[20]四川大學水力學與山區河流開發保護國家重點實驗室.水力學[M].武漢:高等教育出版社,2016.

(編輯:胡旭東)

Calculation method of diversion and drainage discharge through entrances of tributaries to

Changjiang River based on compensated water head difference

ZHANG Rui,LI Shouqian,WANG Zhili,ZHU Mingcheng,LU Yan

(Nanjing Hydraulic Research Institute,Nanjing 210029,China)

Abstract:There are many control gates at the entrances of tributaries to the Changjiang River,which use the process of flood and ebb tide to divert and drain water by themselves.However,the complexity flow pattern makes it difficult to accurately determine the process of diversion and drainage.Taking the Yanglintang estuary in the Taihu Lake Basin as an example,by analyzing the diversion and drainage scheduling methods and flow characteristics,we find that when the middle-hole gate is opened for water diversion during the flood tide,the flow pattern on the inland river side is complex and the water level near it is quite uneven;when all gates are opened for drainage during the ebb tide,the flow pattern on the outer river side is complex and the water level near is also uneven.Therefore,a calculation method for the diversion and drainage flow process of the estuary along the Changjiang River based on compensating for head difference is proposed.In this method,the water level in the weir flow formula was corrected by setting a series of compensated water head difference,and the deviation value between the calculated flow and the measured flow was counted,and then the correlation between the flow deviation value and the compensated water head difference was established.Finally,the appropriate compensated water head difference was determined,so as to establish a calculation formula suitable for the diversion and discharge process of the gates on the Changjiang River tributaries.The results showed that the error of diversion flow calculated by this method was reduced by 40%~50%,and the error of drainage flow was reduced by 3%~6%.Relevant experiences can be used as reference for engineering designers and operation and maintenance personnel of gate management units.

Key words:diversion and drainage; compensated water head difference; flow process; flood and ebb tide; Taihu Lake Basin; Changjiang River