基于地域文化的非遺手工藝與室內軟裝設計的融合路徑

[摘 要]非遺手工藝作為地域文化的重要載體,承載著豐富的歷史和文化價值,在現代室內軟裝設計中具有很好的應用潛力。通過深入挖掘地域文化特色,選擇與創新使用非遺手工藝,結合現代設計理念,可以實現非遺手工藝與室內軟裝設計的有機融合。這種融合不僅提升了空間的文化品位和美學價值,還為非遺手工藝的傳承與發展提供了新的路徑,推動了傳統文化在當代社會的活化與再生。

[關 鍵 詞]非遺手工藝;地域文化;室內軟裝設計;文化融合;傳承技藝

[中圖分類號]J525.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)31-0053-03

文獻著錄格式:翟天源,田汀洲.基于地域文化的非遺手工藝與室內軟裝設計的融合路徑[J].天工,2024(31):53-55.

基金項目:2023年高校創新創業教育改革項目“文創項目融入藝術設計教學創新研究”。

非遺手工藝蘊含著豐富的歷史、文化和藝術價值,反映了特定地域的傳統和生活方式。在全球化背景下,非遺手工藝的傳承與保護面臨許多挑戰,但為其在現代設計中的應用提供了新的契機。室內軟裝設計作為一種注重文化表達和視覺體驗的藝術形式,能通過融合非遺手工藝元素,創造出具有深厚文化底蘊和獨特審美價值的空間環境。這種設計理念不僅豐富了現代室內裝飾的表現形式,還為非遺手工藝的持續發展和文化傳承開辟了新的途徑。因此,探討非遺手工藝與室內軟裝設計的融合路徑,具有重要的理論和實踐意義。

一、非遺手工藝的價值與傳承意義

非遺手工藝作為中華文化的重要組成部分,具有不可替代的文化價值和傳承意義。這些手工藝往往蘊含著獨特的美學思想、歷史記憶和社會價值,反映了特定地域的風土人情和文化。在全球化浪潮的沖擊下,非遺手工藝面臨著傳承斷代的風險,因此需要在當代社會找到新的生存和發展路徑。傳承非遺手工藝不僅僅是一種技藝的傳承,更是文化基因的延續。通過在現代設計領域中的應用,非遺手工藝可以在新的文化語境中獲得再生與傳承,實現從傳統到現代的跨越與轉化。這種轉化不僅有助于豐富現代設計的文化內涵,還能在保留傳統精髓的基礎上進行創新,賦予非遺手工藝新的生命力和時代意義,還可以讓更多人感受到傳統文化的獨特魅力,進而增強人們對傳統文化的認同感和保護意識。因此,探討非遺手工藝的價值與傳承意義,不僅是文化保護的重要內容,也是實現文化可持續發展的關鍵環節[1]。

二、非遺手工藝在室內軟裝設計中的應用策略

(一)地域特色材料的選擇與創新應用

地域特色材料不僅具有獨特的物理和美學特征,還承載著當地深厚的文化和歷史底蘊。例如,某些地域特有的木材、石材、織物等材料,其質地、紋理和色彩都與當地的自然環境和文化傳統密切相關。在設計過程中,選擇這些材料時不僅要考慮其物理性能和美學效果,還需要關注其在現代設計語境中的適應性。通過創新應用這些材料,可以在保持傳統工藝特色的同時,增強現代設計的獨特性和文化內涵。創新應用不僅指材料的直接使用,還包括對材料進行再加工和再創作,使其符合現代設計需求。例如,將傳統材料與現代工藝技術相結合,通過新的加工手段提升材料的性能和視覺效果,從而賦予其新的生命力。與此同時,還應考慮材料的可持續性和環保性,通過合理利用資源和環保設計,減少對自然環境的影響,推動可持續發展[2]。

(二)傳統技藝的現代轉化與設計融合

傳統技藝經過數百年的傳承和演變,形成了獨特的工藝流程和美學標準。然而,在進行現代設計時,往往需要進行適應性轉化,以實現與現代設計理念和美學的無縫融合。現代轉化不僅涉及技藝本身的改良,還包括工具和工藝流程的現代化。通過引入現代科技手段,如數控技術、3D打印等,可以提高傳統技藝的效率和精度,同時可以高效完成一些復雜設計和工藝。此外,設計融合則要求設計師在保留傳統技藝精髓的基礎上,注入現代設計的審美觀念和功能需求。例如,傳統刺繡、雕刻等技藝可以通過現代設計的重新編排和組合,創造出具有時代感的藝術作品。在此過程中,設計師的角色尤為重要,需要在傳統與現代之間找到平衡點,使得傳統技藝既能保留其原有的韻味,又能在現代設計中煥發出新的生命力。通過這種轉化與融合,非遺手工藝得以在新的文化語境中延續和發展,成為現代設計中不可或缺的一部分。

(三)非遺手工藝元素的視覺表現與文化表達

非遺手工藝通常具有獨特的藝術風格和文化符號,這些元素在視覺表現中可以起到營造空間文化氛圍的作用。視覺表現不僅僅是對手工藝品外觀特征的簡單再現,更是對其文化內涵的深層次挖掘和創新性表達。通過在室內設計中有機融入這些手工藝元素,可以增強空間的藝術感染力。例如,壁掛、裝飾品、織物等常見的非遺手工藝品應與整個空間布局相呼應,以達到和諧統一的視覺效果。文化表達則更強調對手工藝品背后故事的傳遞,通過設計語言講述這些手工藝品的歷史背景、制作過程以及蘊含的文化精神。在設計實踐中,設計師需要通過細致考量,運用創新的手法,將這些非遺元素與現代設計語境相結合,使其在視覺上既保持傳統特色,又能與現代審美接軌。這種雙重表達不僅使空間設計更具文化深度,也增強了使用者對傳統文化的認同感。通過視覺表現與文化表達的有效結合,非遺手工藝在現代空間中得以傳承和弘揚,實現了傳統與現代的完美融合[3]。

三、非遺手工藝與室內軟裝設計融合的實踐路徑

(一)文化調研與設計定位

在非遺手工藝與室內軟裝設計的融合過程中,文化調研與設計定位是至關重要的一步。這一階段的主要任務是深入理解地域文化的內涵,全面掌握非遺手工藝的歷史背景、工藝特點等,并在此基礎上確定設計的整體方向和風格。文化調研不僅僅是對已有資料的整理和分析,更需要實地考察、訪談手工藝傳承人、參與文化活動,甚至體驗非遺技藝的制作過程。這種深入的調研能幫助設計師更為直觀和深刻地理解非遺手工藝的獨特性及其在特定文化語境中的意義。調研過程中,需要特別關注地域文化與非遺手工藝之間的聯系,如工藝品所蘊含的象征意義、顏色與圖案的文化內涵、材料的地域性特征等。這些細節對設計定位的準確性和最終作品的文化價值有著直接影響。

設計定位則是在文化調研的基礎上,結合室內軟裝設計的需求,確立設計的主題、風格和表達方式。設計定位不僅要考慮非遺手工藝的傳統美學價值,還要與現代室內設計的功能性和審美需求相結合,保證作品既能傳達文化內涵,又具備實用性和美觀度。設計定位的核心在于如何平衡傳統與現代之間的關系,即在尊重非遺手工藝文化精髓的前提下進行創新性表達,使其與現代室內環境和諧共存。通過精確的設計定位,可以確保非遺手工藝在室內軟裝設計中的應用既不失傳統韻味,又能契合現代美學需求。

在文化調研與設計定位過程中,設計師還需要考慮市場接受度和商業可行性。雖然非遺手工藝的文化價值無可替代,但在現代室內軟裝設計中,作品的市場競爭力同樣重要。因此,設計定位應在文化傳承與市場需求之間找到平衡點,既要保持非遺手工藝的獨特性,又要通過合理的設計和產品定位,提升其市場認可度和應用普遍性。

(二)手工藝人與設計師合作

在非遺手工藝與室內軟裝設計融合的過程中,手工藝人和設計師的合作不僅是對非遺技藝的尊重,更是確保設計方案能準確傳達手工藝的文化內涵。手工藝人是非遺技藝的守護者,他們掌握著代代相傳的技藝,深諳這些手工藝背后的文化內涵。設計師則具有現代設計思維和空間美學知識,能將傳統技藝轉化為適合當代審美的設計元素。為此,手工藝人與設計師需要建立親密的溝通與協作關系。手工藝人可以為設計師提供有關材料選擇、工藝技術以及傳統圖案等方面的專業建議,以確保設計作品的文化準確性和工藝可行性。設計師基于對現代空間美學的理解,可以幫助手工藝人將傳統技藝與現代設計需求結合,使非遺手工藝在保留原有文化特色的同時,融入現代生活空間。雙方在合作中應相互尊重,共同探索在設計中如何最佳呈現非遺手工藝的文化價值與藝術魅力。通過這種深度合作,不僅能提升設計作品的文化內涵與藝術品質,還能促進非遺手工藝的創新與傳承,使其在新的時代背景下煥發出新的生命力。

(三)樣品開發與工藝調整

在非遺手工藝與室內軟裝設計的融合過程中,樣品開發與工藝調整環節至關重要。例如,貴州的苗繡,這一傳統技藝以復雜的刺繡工藝和鮮艷的色彩搭配而著稱。為了將苗繡元素融入現代室內軟裝設計中,設計團隊首先對苗繡的文化背景和技藝特點進行了深入調研,確定了在家居紡織品中的應用方向,如抱枕、窗簾、墻面掛飾等。

在樣品開發階段,團隊選擇了幾種傳統苗繡圖案進行現代化設計改良。這一過程不僅保持了苗繡的傳統符號和色彩搭配,同時對圖案的線條進行了簡化和優化,使其更符合現代審美需求。團隊還特別選擇了適合現代家居的高品質面料,如亞麻、絲綢和棉布,保證了成品的質感和耐用性。在苗繡工藝方面,團隊引入了現代刺繡機械設備,配合手工繡制,以提高生產效率和成品一致性。

開發完成后,團隊進行了多次工藝調整,確保了苗繡在不同面料上的表現效果。通過多次實驗和樣品調整,最終確定了最佳的工藝流程,并且在產品的色彩搭配和圖案細節處理上獲得了理想的效果。在市場推廣中,這些融入苗繡元素的家居紡織品得到了市場的高度認可。尤其在追求獨特文化體驗和高品質生活的消費者中,成為熱門選擇。通過這一創新使用,展示了傳統苗繡在與現代設計結合時所產生的全新價值,不僅傳承了民族文化,更為非遺手工藝開辟了新的市場空間和發展路徑[4]。

四、成功案例分析:某地域非遺手工藝在室內軟裝設計中的應用

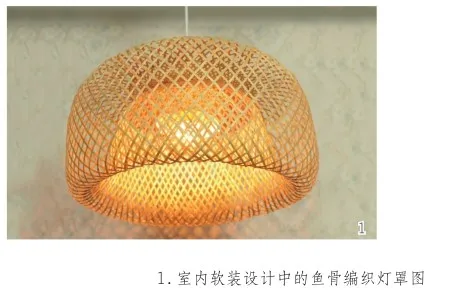

某沿海城市的設計團隊成功將當地非遺手工藝魚骨編織技藝與現代室內軟裝設計相結合,創造了一個既傳承傳統工藝又符合現代審美的室內空間案例。魚骨編織最早用于制作漁網和籃筐,其獨特的編織方法使得編織品具有極強的韌性和獨特的紋理美感。為了將這一傳統技藝引入現代室內設計,設計團隊首先進行了深入的文化調研,了解了魚骨編織的歷史、技藝特點以及在當地人生活中的重要性。通過與當地魚骨編織手工藝人合作,團隊對這一技藝進行了現代化改良,使其在色彩、材質和圖案設計上更符合現代室內裝飾的需求。

在設計實踐中,該團隊將魚骨編織應用于墻面裝飾、燈罩以及其他家具的表面處理。墻面裝飾采用了編織紋理的模塊化設計,每個模塊大小為60厘米×60厘米,便于組合和安裝。為了提升魚骨編織的視覺效果,設計團隊特別選擇了適用于室內環境的天然染料進行上色,確保顏色既能持久穩定,又能保持材料的自然質感。燈罩部分則選用了透光性較好的細密編織方法,使得光線能柔和地透過編織物,營造出溫馨而富有層次感的光影效果(見圖1)。在家具設計中,團隊通過魚骨編織的方式對椅背、桌面等局部進行裝飾,不僅突出了工藝的獨特性,也增強了家具的藝術感與手工質感。

在該項目的實施過程中,設計團隊嚴格控制各項參數,以確保效果的最佳呈現。例如,墻面裝飾模塊的厚度控制在8毫米以內,以保證其安裝后的平整度和視覺美觀;燈罩的編織孔徑則被設計為2~4毫米,以達到最佳的光線透過效果。此外,團隊還特別設計了魚骨編織紋理的三維建模,并通過模擬分析確保其在不同室內光線條件下的表現均達到預期效果,最終在當地得到了一致好評,不僅成功實現了非遺手工藝與現代室內軟裝設計的融合,還為傳統工藝的創新應用提供了新的思路和方向。

五、結論

非遺手工藝與室內軟裝設計的融合不僅有助于傳統技藝的傳承與創新,還為現代設計注入了獨特的文化內涵。通過深入挖掘地域文化資源,合理選擇并創新應用特色材料,結合傳統技藝與現代設計手法,能實現功能性與審美性的高度統一。實踐路徑的合理規劃與執行,確保了設計成果的落地實施,彰顯了非遺手工藝的文化價值與現代適應性。成功案例的實際應用進一步驗證了這種融合路徑的可行性與成效,為未來相關領域的發展提供了有利的參考。

參考文獻:

[1]田瀟瀟.基于地域文化的湘西非遺館室內環境設計[D].長沙:中南林業科技大學,2023.

[2]王圣昕.福建惠安石雕技藝的文化傳承與設計創新研究[D].福州:福建工程學院,2023.

[3]馮逸塵.酒店紡織品設計中地域文化元素的創新運用與研究:以成都院子酒店為例[D].杭州:浙江科技學院,2023.

[4]肖贊.湘西苗繡在民宿室內設計中的活態傳承與應用研究[D].長春:吉林建筑大學,2023.

(編輯:高 瓊)