《冥祥記》的因果思想

《冥祥記》是南朝齊王琰撰寫的一部用于宣揚佛教的小說集,原書已佚,其部分篇目收錄較為零散,主要集中于《法苑珠林》(收125條)、《隋書·經籍志》(收錄十卷)等。現今最權威的版本被魯迅收錄進古小說譯文集《古小說鉤沉》中,全書共十卷,記載了魏晉南北朝時期眾多民間信仰,除自序一篇外,正文收錄共131條。因該書宣揚神佛靈驗、表達作者宗教虔信的著述宗旨明見無疑,所以魯迅在《中國小說史略》中將其列入“釋氏輔教之書”一類,并對南北朝至唐代小說概括為“釋迦之明因果”和“唐人始有意為小說”。在志怪小說和傳奇文學之前,這類輔教題材小說在宗教內容演變的過程中承擔了過渡的作用,最突出的特點之一就是受佛教傳入而誕生的游冥故事。以《冥祥記》中反映的因果思想為例,分析背后佛教在中國化過程中,其源自印度佛教思想的地獄觀念如何與本土幽冥文化實現相互融合。

《冥祥記》對因果的具體描述

從“勸善棄惡”體現因果目的性。因果論不僅是佛教的理論基石,同時也是佛教傳播過程中重要的宣傳手段。《冥祥記》全文篇幅眾多,但主旨內容可分為兩大板塊。一方面是向讀者傳達勸善棄惡的價值觀,《增一阿含經》有云:“諸惡莫作,諸善奉行,自凈其意,是諸佛教。”想成功“勸人行善”,就需著重強調“作惡”的后果,以警示讀者從而達到勸其信佛向善的作用。另一方面如何體現佛教因果論中對于善惡行為獎懲分明的目的性,《冥祥記》作出了諸多舉例。例如正面描述信佛念佛能避免火災:

其后鄰比失火。長舒家悉草屋,又正下風,自計火已逼近,政復出物,所全無幾,乃敕家人不得輦物。亦無灌救者。唯至心誦經。有頃,火燒其鄰屋,與長舒隔籬,而風忽自回,火亦際屋而止。于時咸以為靈。

諸如此類舉例,無一不在論證因果中“善有善報,惡有惡報”的應到之義,其中決定善惡果報的根源為是否信奉佛法。《冥祥記》中認為,承受果報的客體并不止當事人一個,周圍的親朋好友、得知此事的鄰里鄉黨無一不會因此向善向佛、生恭敬心,這不僅是主人翁虔心向佛得到的“善果”影響之一,同時又為承受因果教化的眾生再次種下善因。因果觀的教化目的一舉多得,通過單元故事敘述的形式不斷循環往復強調,形成一個完整的種因——得果——教化——再種善因的邏輯閉環。

從“還魂重生”體現因果超神性。在《冥祥記》中,還魂故事大抵的情節走向是人物臨終/已終——數日后復生——講述因果——皈依佛門得善終,其中,死而復生只是敘事媒介,背后真正要傳達的思想是“生前的因決定身后的果”。《三報論》有云:“業有三報,一曰現報,二曰生報,三曰后報。現報者善惡始于此身即此身受,生報者來生便受,后報者或經二生三生百生千生,然后乃受。”前世之因會導致今生之果,業主本人現生的行為又同時是來世之因,而轉化為未來的果報。體現這一因果現象的敘事載體即為《冥祥記》中各類還魂故事。

例如程道惠篇中,他原本信奉道教,生時不僅不信佛還散布各種反佛言論,死后靈魂被擄走,但因前生積福,被和尚救回的事跡:

見一人,年可四五十,南面而坐。見惠,驚問曰:“君不應來。”有一人,著單衣幘,持簿書對曰:“此人伐社,殺人罪,應來此。”向所逢比丘亦隨惠入,申理甚至。云伐社非罪也。此人宿福甚多,殺人雖重,報未至也。

文中提及程道惠雖然不信佛法,但因為前生數世里曾有過供佛經歷,因此種下善緣,在今生命終將受惡果時,之前積累的“宿福”令他暫脫險境。由此論證因果的影響并不僅限于今生,進一步警示人們棄惡揚善,勸誡讀者早日皈佛,哪怕種的善因無法立即兌現,來生依然有可能收獲善果。這類思想的傳達相當于樹立起一個精神支柱,不僅能安撫動蕩社會中的人心,還能更加深入宣揚佛教因果思想。

《冥祥記》對因果根源之分析

佛典地獄觀念的傳入。地獄,梵語讀音Naraka、Niraya等,不同版本譯為不樂、可厭、苦具、哭器、無有等。佛學大辭典有云:其依處在地下,因謂之地獄,是譯義也。最早的地獄概念來自印度原始宗教頌詩典籍《梨俱吠陀》,詩中認為人死后的靈魂因生前的行為(業力)會被指引向不同的去處,其中賤民首陀羅因沒有行善的權利,會墮入與閻魔王國相對的地獄,同時也提到“業力”這一概念,是地獄因果觀念的最早雛形。

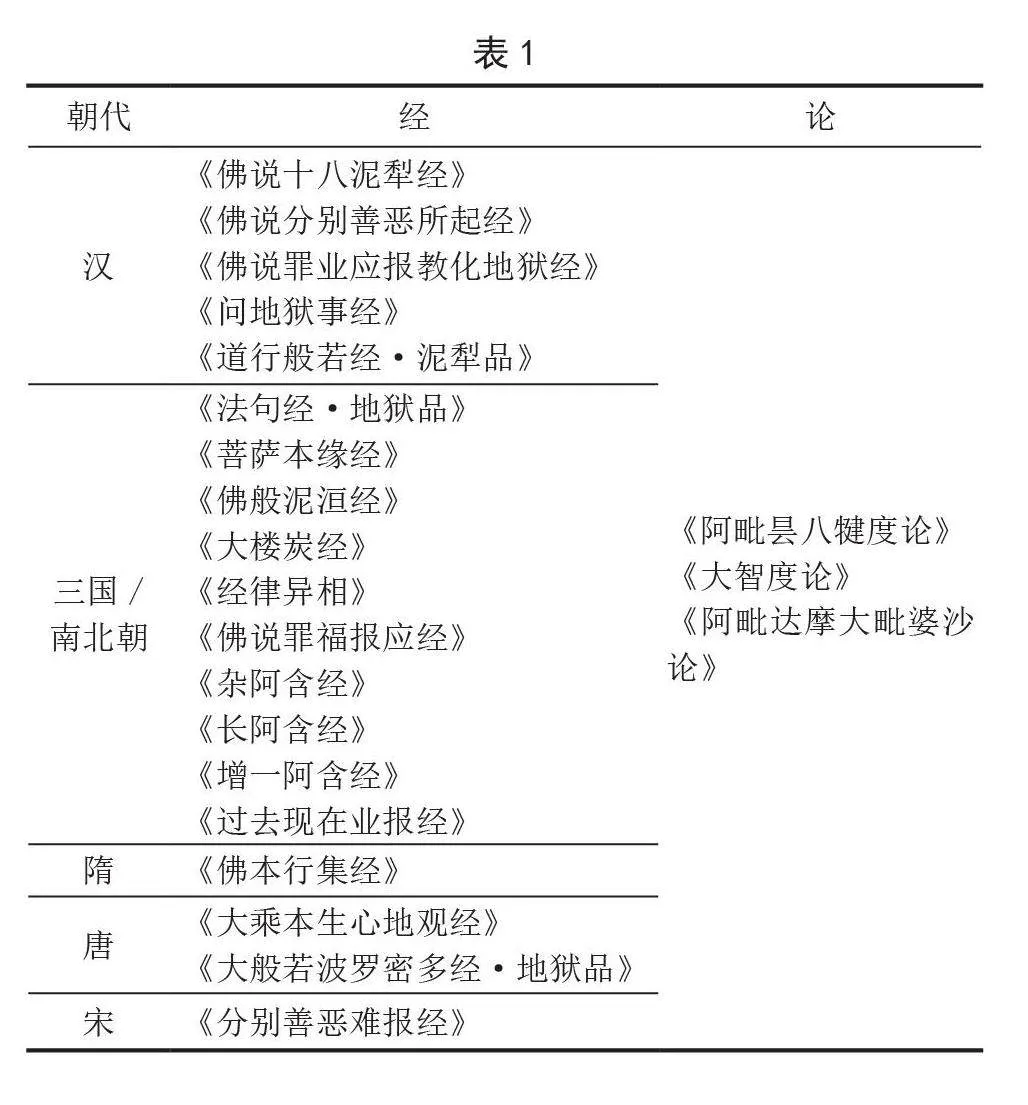

地獄之概念在中國,主要源自佛教經典的傳入與翻譯,檢索《大正藏》,中國佛教史上以地獄為主題或包含地獄描寫內容之佛典,主要參見表1。

由此可以看出,截至《冥祥記》成書的東晉時代,漢代至三國時期,印度佛教中的地獄觀念就已隨著佛典的傳入和翻譯逐漸深入中國的宗教思想中。例如《冥祥記》中趙泰篇,就有了對地獄業報的詳細描寫:

……所至諸獄,楚毒各殊。或針貫其舌,流血竟體。或被頭露發,裸形徒跣,相牽而行。有持大杖,從后催促。鐵床銅柱,燒之洞然;驅迫此人,抱臥其上。赴即焦爛,尋復還生。或炎爐巨鑊,焚煮罪人。身首碎墮,隨沸翻轉。有鬼持叉,倚于其側。

文中對地獄的各類形容與描寫,能明顯看出是受《長阿含經》中對地獄描述的影響,諸多罪行細節,基本是參考其中第四分的《世紀經·地獄品》,對其中“金剛山”內的“八大地獄”“十六小地獄”等進行簡化,將晦澀的佛典用國人更能接受的形式表述,也更加直觀地傳達出因果業報的嚴峻性,勸人止惡行善、早日向佛。

中原幽冥信仰的融入。幽冥的概念在中國由來已久,早在殷周時期,人們崇宗敬祖,認為王公貴族死后靈魂回歸上天、保佑后代,平民則是魂歸北部。春秋時期則異常活躍興盛,《左傳》里已經出現用“黃泉”指代地下之說法,同時賦予北方“陰間”的含義,這點在當初的墓葬中讓遺體面朝向北即可體現。關于幽都的冥界研究,王逸對《楚辭》的標注:“幽都……天之西北,有幽冥無日之國,有龍街燭而照之也。”學者張作舟與認為幽都所指的是昆侖山,統治者為西王母,執管人間生死。在《淮南子·覽冥訓》中提道:“羿請不死之藥于西王母,姮娥竊以奔月,悵然有喪,無以續之。”表明西王母在上古時期神話里即為幽冥世界的真正統治者。

而自秦漢之際,幽冥世界的信仰中心從昆侖山開始向東部的泰山轉移。《韓非子》中記載:“昔者黃帝合鬼神于泰山之上,駕象車而六蛟龍,畢方并轄。”即說明幽都開始向泰山轉移,由于昆侖山在遙遠的西北,隨著神話的發展地位逐漸拔高,從幽冥喪葬之所逐漸向神壇靠攏,加之齊魯文化的輸出,泰山遂成為幽冥地府的首選之所,同時幽都之主也從西王母變成了泰山府君。

佛教傳入后,地獄觀念也逐漸匯入傳統中國幽冥觀中。原本的中文詞匯里并沒有地獄這一說法,但隨著佛教中的因果思想逐漸蔓延,其中關于六道輪回的部分又必然涉及地獄,再加上與地獄有關經典的大量傳入與翻譯,兩種不同文化背景下的生死觀念開始相互融合。在譯經的同時,不僅官方翻譯會依據中國固有的信仰來促使民眾接受佛教思想,民間還會依據個人理解撰寫相關著作與小說。

《冥祥記》中也不乏對地獄觀念和傳統幽冥觀文化的融合,細化了冥府陰間的內容,不僅將冥間的職能進行增添,宿修福德之人游冥時不會受苦,反而能擔任官職輔助冥界秩序,同時地獄的管理者中還增加了僧眾、浮屠化身等形象,讓佛教人物浸潤到傳統信仰中,從中體現出在魏晉南北朝這一較為動亂的歷史時期中,政府需要尋找統治百姓的思想觀念,百姓也需要擺脫現實困境的精神慰藉,《冥祥記》中對于善惡因果賞罰分明的地獄觀念也逐漸深入人心,透過佛教的因果業報價值觀展示,所窺見背后蘊含的是中國傳統的幽冥觀念與佛教地獄觀之間相互轉化,并逐漸融合,體現出佛教傳播本土化的一個文化縮影。

《冥祥記》因果觀與傳統思想的融合碰撞

游冥文化與地獄觀的結合。佛教自東漢傳入中國起,到了魏晉南北朝時期已經達到了宣教頂峰,影響的社會階層和群體范圍相當廣,而各類志怪小說就因此承擔著宣法弘教的任務。

在《冥祥記》中,因果報應故事作為各類宣教故事中的一大分類,其背后的理論來源即為佛教的因果報應學說,若要適應中原儒家與幽冥喪葬文化,就必須將地獄概念進行本土化處理,因此才出現了將發展中的地府傳說等本土信仰作為包裝,再將佛教地獄觀作為新鮮血液融入,產生出富有中國特色的因果觀念。這種觀念承襲了靈魂不滅的傳統信仰,將佛家轉世輪回的生命觀進行優化整合,原本印度佛教只遵于佛陀的一元信仰中加入了儒家的仁義孝親等宗法觀念,即為《冥祥記》因果故事中最為深刻的思想意涵。

佛教思想與傳統儒教的碰撞。當然,這種因果報應學說,由于和中國傳統文化存在較大差異,因而在魏晉時期也引起一些爭論。例如《弘明集》中,孫綽《喻道論》就以設問的方式概括了時人對果報學說的質疑:“報應之事誠皆有征,則周孔之教何不去殺,而少正正刑,二叔伏誅耶?”以儒家學說本來并不禁止刑殺這種現象,來質疑天竺佛教殺生必受報的因果報應學說的正當性。此外,印度佛教經典涉及大量的倫理道德學說,宣傳父子、夫婦、主仆等之間的關系是平等的,主張相互尊重,自由對待,這顯然和中國儒家所主張的身份高下的服從支配關系、絕對隸屬關系截然不同,這種本該從屬的關系卻在佛教故事里出現了顛倒甚至錯位,本身也體現了印度與中國傳統倫理思想之間的迥異甚至背離。

對佛教中國化道路的啟示。佛教自印度傳入中國已有兩千余年歷史,在傳播的過程中既與印度佛教一脈相承,又與中國傳統文化融為一體,發展出了具有中國特色的佛教文化,形成了適合中國的農耕文明,并與儒道思想水乳交融的佛教形態,佛教對中國傳統文化、習俗或者是中國人的人格都有著至關重要的影響。

中國佛教文化是世界了解中華文化的窗口之一,要講好中國故事,宣揚中華優秀傳統文化,促進中外佛教對話是尤為重要的一環。佛教在中國經過兩千多年的傳播與發展,基本適應中國本土社會,形成了深厚的中國化歷史經驗,這是中國文化兼容并蓄的重要體現和寶貴財富。

(作者單位:新疆師范大學政法學院)