耕讀傳家文化的政治社會化功能與啟示

耕讀傳家家訓是我國自古以來家庭家族治家經驗的總結,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。中國歷史上有過眾多聲名遠揚的家庭,深受世代相傳的家訓影響,培養出了杰出的人才,為振興國家作出了貢獻。保護和繼承相關遺產,探索耕讀傳家家訓政治社會化功能,對弘揚中華優秀文化具有重要意義。

中國歷史上廣為流傳的耕讀傳家家訓有:孔子的《庭訓》,諸葛亮的《誡子書》《顏氏家訓》《朱子治家格言》等,大都為世人稱道。“無論時代發生多大變化,無論生活格局發生多大變化,都要注重家庭建設,注重家庭,注重家教,注重家風。”家庭是社會的最基本單元,家風家訓是家庭的重要組成部分,家庭的命運關乎國家和民族的命運。

耕讀傳家家訓的內容與表現形式

耕讀是農耕和讀書的合稱,農耕泛指各種農業活動,讀不僅僅是讀書,是圍繞讀書開展的各種文化活動。傳家是希望這種生存狀態能夠世代相傳,延續下去。歷史上記載的家訓、家規、家書等,大都是由家庭、家族中有影響、有文化見識和有作為的長輩倡導并不斷完善形成的,在一輩輩的口耳相傳中,得以保存和傳承。

在我國古代社會,家規家訓指家庭對子孫立身處世、持家治業的教誨。我國古代家庭十分重視家風養成,重視庭訓家教,重視營造生活環境的氛圍,讓家族成員在這樣的氛圍中得到熏陶和教育,形成良好家風和家訓,養成良好的習慣和素養。

家規家訓的內容主要包括:熱愛勞動、勤奮好學。歷代先賢對子孫后代的教育格外重視,把讀書寫入了家訓家規,形成了讀書明理的家教家風。《章氏家訓》中明確提出:“傳家兩字,曰耕與讀;興家兩字,曰儉與勤”。《顏氏家訓·勉學》中寫道:“幼而學者,如日出之光;老而學者,如秉燭夜行,猶賢乎瞑目而無見者也。”教育子孫后代要勤于勞動,讀書明理。

勤儉節約、簡樸自律。勤儉節約一直是中華民族傳統美德,朱柏廬《朱子家訓》提出:“一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恒念物力維艱。”姚氏家訓寫道:“咬得菜根,百事可做。驕養太過的,好看不中用。”以上都教育子孫后代勤勞和節儉持家,杜絕奢靡之風,儉樸修德,得以建功立業,稱頌于后世。

孝順愛國、立德樹人。尊老愛幼,仁者愛人是中華優秀傳統美德之精華。《王陽明家訓》寫道:“能容人,是大器。凡做人,在心地;心地好,是良士。”表達了為人處世、孝悌為先、立德樹人的準則。

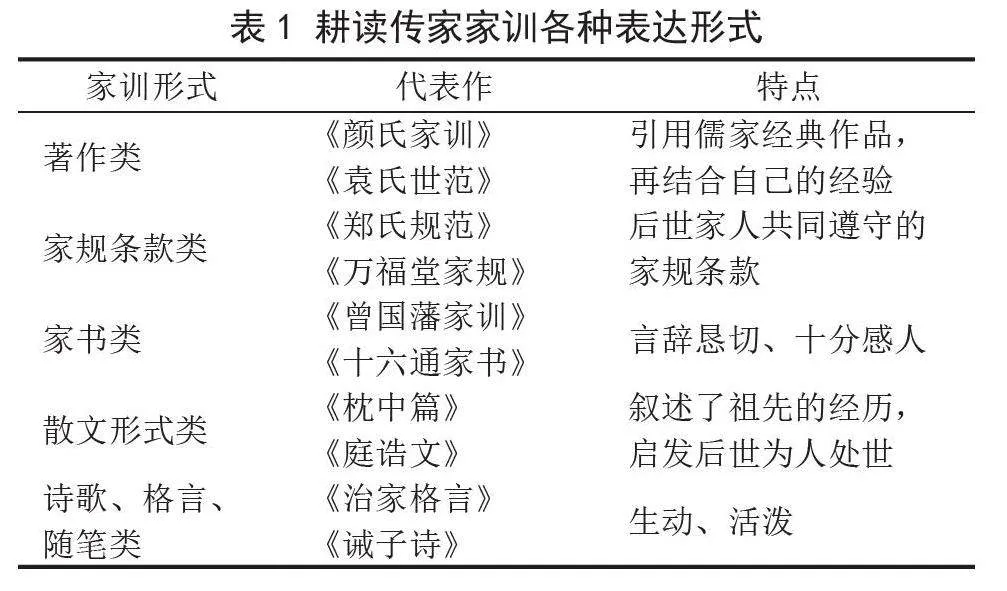

從古至今的各種家訓很多,但主要分為以下幾種形式(見表1)。

耕讀傳家家訓政治社會化的主要功能

政治教育功能。首先,耕讀傳家家訓的政治教育功能在對青少年的教育中得到體現。耕讀傳家家訓能夠很好地規范村民的日常行為。古人始終秉持“以農立國,耕讀傳家”的傳統,通過家族藏書和聘請私塾教師對子女進行教育,將耕讀教育的良好家風代代相傳,為他們能自立成才打下了堅實基礎。

其次,耕讀傳家家訓教育在青少年道德教育中具有特殊地位。傳承農耕文化、誦讀家訓,教育和引導青年繼承吃苦耐勞、孝老愛親等品質,有助于青少年德智體美勞全面發展。家庭教育是學校教育的基礎,是培育和踐行社會主義核心價值觀的主陣地。加強青少年良好家風和家訓教育尤其重要。

政治傳播功能。儒家認為,“道”是人的靈魂、“仁”是人的精髓、“禮”是規范。儒學提倡“仁政”和以德治國。儒家還強調“修齊治平”,要求人們要遵守國家的禮制。儒家倡導“修身為本,齊家為上”,要求人們做一個正直的人。在治國理政和政治教化的過程中傳播政治思想,體現了農耕文化和耕讀傳家家訓的政治傳播功能。

在先秦時期,儒家非常注重治國理政,但宋代以后,耕讀成為社會的普遍現象,儒士開始接受耕作,但認為讀書更為光榮。在儒家看來,“耕”是一種行為方式,而不是一種精神追求。耕讀文化中的“耕讀傳家”源于傳統儒家思想,即古代知識分子在歷史長河中形成的以養兒防老、應對社會時局為目的,善于立身、讀書修身的思想。儒家強調通過耕田來實現修身齊家治國平天下的理想目標,同時也重視農時。他們認為,耕讀不僅能修身養性,還能使自己受益。政治思想的傳播離不開耕讀模式,更離不開“讀書興農”的文化。

政治認同功能。家訓是一個警鐘長鳴的標尺。家訓的形成和傳承關系到家庭和諧、社會和諧、國家富強。良好的家訓,也是在現實生活中踐行社會主義核心價值觀的具體體現。在傳統社會,家訓主要體現在家庭觀念上,甚至有的家訓還涉及個人與家庭的關系、社會與國家的關系。范仲淹曾寫過一封信,要求子孫購買義田,建立義莊來幫助家族子弟。中華傳統文化博大精深,其中包含許多優秀的家風家教思想,所有這些家訓都從家庭和家族的角度加強道德和政治認同。

中國傳統家訓中的耕讀傳家文,是在家庭和國家同構的社會模式基礎上形成的。在古代,家訓是由家長或家族制定并向后代傳播的道德規范體系。家訓具有很強的倫理色彩和教化功能,不僅體現了個人的行為規范,還體現了個人對家庭、家族和個人命運的意識。家訓的內容豐富多彩,但其基本理念是一致的,這些思想體現了儒家特有的政通人和、文明、清廉等特色政治意識和價值觀,也體現了一種樸素的家國情懷。

塑造鄉村政治人與鄉賢。在中國傳統的耕讀社會中,耕讀文化對學者人格的塑造起著重要作用。鄉賢文化通常是鄉賢在鄉村地區遺留物質文化和精神文化的總和。宋代以王安石為例,他出生在一個耕讀家庭,他的改革方案受到了耕讀文化的影響,也得到了人民群眾的廣泛擁護,并很快實施,給國家帶來了繁榮。耕讀文化造就了以圣人文化鄉紳精神為代表的鄉土社會政治文化,造就了高尚的道德品質。

桐鄉自古以來人才輩出,鄉賢留下的家風家訓成為桐鄉寶貴的文化遺產,其中最有名的要數范仲淹、岳飛、鄭成功等人所傳下來的家訓。據《宋史·文苑傳》記載:北宋時期有一個叫岳麓書院的地方。其中桐鄉岳氏是岳飛的后代,他們一直秉承著“精忠報國”的家訓和“孝親齊家”的家風。鄉土社會的“政治人”,他們通過讀書來獲得知識和智慧,從而提升自己的思想水平,最終達到治國平天下的目的。

耕讀文化政治社會化功能的啟示

保護和傳承耕讀文化資源,助推鄉村政治文化建設。耕讀傳家家訓發源地所在農村都有書院、祠堂、各種文物等寶貴文化遺產。鄉土文化是一個民族賴以生存和發展的精神支柱。家風家教是一個家庭最寶貴的財富,是留給子孫后代最好的遺產。我們要結合本地特色,挖掘當地鄉土鄉賢資源,加強祠堂、文物、書院等古建筑保護與開發,收集整理族譜等資料,要建立以耕讀傳統為基礎的學校和圖書館,更好地傳承耕讀文化。

農村領導干部是鄉村政治文化的主要建設者,對農村的鄉村政治文化氛圍具有重要影響。領導干部的家訓家風對社會和家庭有很強的示范作用。良好的家風家訓是鄉村領導干部樹立正確的政績觀、價值觀和道德品質的思想來源。鄉村黨政領導干部要帶頭學習好家風,定期開展相關家風家訓活動活動,組織文明家庭活動,推廣好農耕文化。

汲取耕讀文化精華,弘揚家國情懷。發揚勤儉樸實的優良傳統。“勤儉”是耕讀傳家家訓的重要內容,是傳統家庭的立身之本。在封建社會的中國,家家戶戶都有自己獨特的節儉風尚。魏晉南北朝時,“清談之習”盛行。隋唐以后,奢侈風氣日盛,奢侈消費成為一種時尚。明清時代,奢侈之風愈演愈烈,如今仍存在這些現象,主要表現為鋪張浪費、享樂主義、奢靡之風,這對我國當前的經濟發展、社會建設都有很大的危害。勤儉節約不僅是個人追求的品德,更關系到社會風氣、政治清明、國家興衰。

堅持敢為人先、堅忍不拔“政治人”的標準。一個敢于承擔國家集體責任的人,是一個成熟的“政治人”,在這里,勇敢是一種犧牲的高貴品質,對我們的國家來說意義重大。這對基層政治工作者來說意義重大,因為基層是離群眾最近的地方,敢于擔當,敢于負責,有助于樹立良好的基層政府形象。

培養道德品質。耕讀文化中知書達理道德品質的本質在于天下興亡匹夫有責的責任感和具有自強不息、厚德載物的進取精神,有助于塑造國人的優秀品質。

營造良好社會風氣,培育鄉村公共精神。傳承耕讀傳家文化有利于良好社會風氣的形成。通過教育、指導風俗習慣和做法,以及改變行為來改善個人素質狀況。根據《禮記·樂記》記載的內容,儒家對社會風俗的影響主要表現在兩個方面:教化民眾和自我教育,其目的是使人們遵守禮法,成為道德模范,營造尊老愛幼、和諧共處的良好氛圍。

繼承和發揚優秀耕讀文化,可以提高村民的公共意識,從而引導他們提高個人素質,加強自身發展,同時還能促進村風文明建設,推動和諧新農村建設。對于鄉村黨政干部來說,通過開展“傳承耕讀傳家家訓”活動,可以提高服務意識和群眾意識,改善農村基本服務功能,提高農民的綜合生活質量和幸福感。

加強宣傳教育,促進鄉村人才培養。家庭教育不僅能提高個人的道德素養和文化修養,還能促進農村社會和諧發展。優秀傳統家訓在培育人們道德素質方面發揮著獨特作用,并成為鄉村振興戰略實施過程中不可缺少的一環。當前農村勞動力短缺,農村缺乏治理人才,更有必要對農村青年進行傳統耕讀傳家家訓文化道德教育,使他們成為德才兼備的有用之才。

可以從以下方面入手:一是利用傳統媒體和互聯網等手段開展好耕讀傳家文化培訓,運用農村文化禮堂開展好耕讀傳家活動,通過建長廊、建墻壁等方式推進家訓宣傳教育;二是要定期舉辦鄉賢作品展,組織鄉賢家訪,邀請鄉賢進村開展培訓教育,培養勤儉節約、誠實守信的青少年;三是必須加強村規民約的學習和普及,制定具體可行的規范人們行為的制度,同時也要抓好村支部黨員干部隊伍建設;四是通過學者和地方名人,幫助村民和家庭建立良好家規,撰寫解讀家訓,普及農耕文化,培養鄉村治理優秀人才。

作者簡介:

王雅云,1998年出生,女,學士,研究方向:政治學與行政學。廖業揚,1964年出生,男,本文通信作者,教授,博士,研究方向:地方治理、鄉村治理與基層民主。本文為四川省社科基金“孔子道德哲學研究”(SC21C056)。作者單位:廣西民族大學政治與公共管理學院;四川師范大學地理與資源科學學院。