黃河文化的中華文明突出特性闡釋

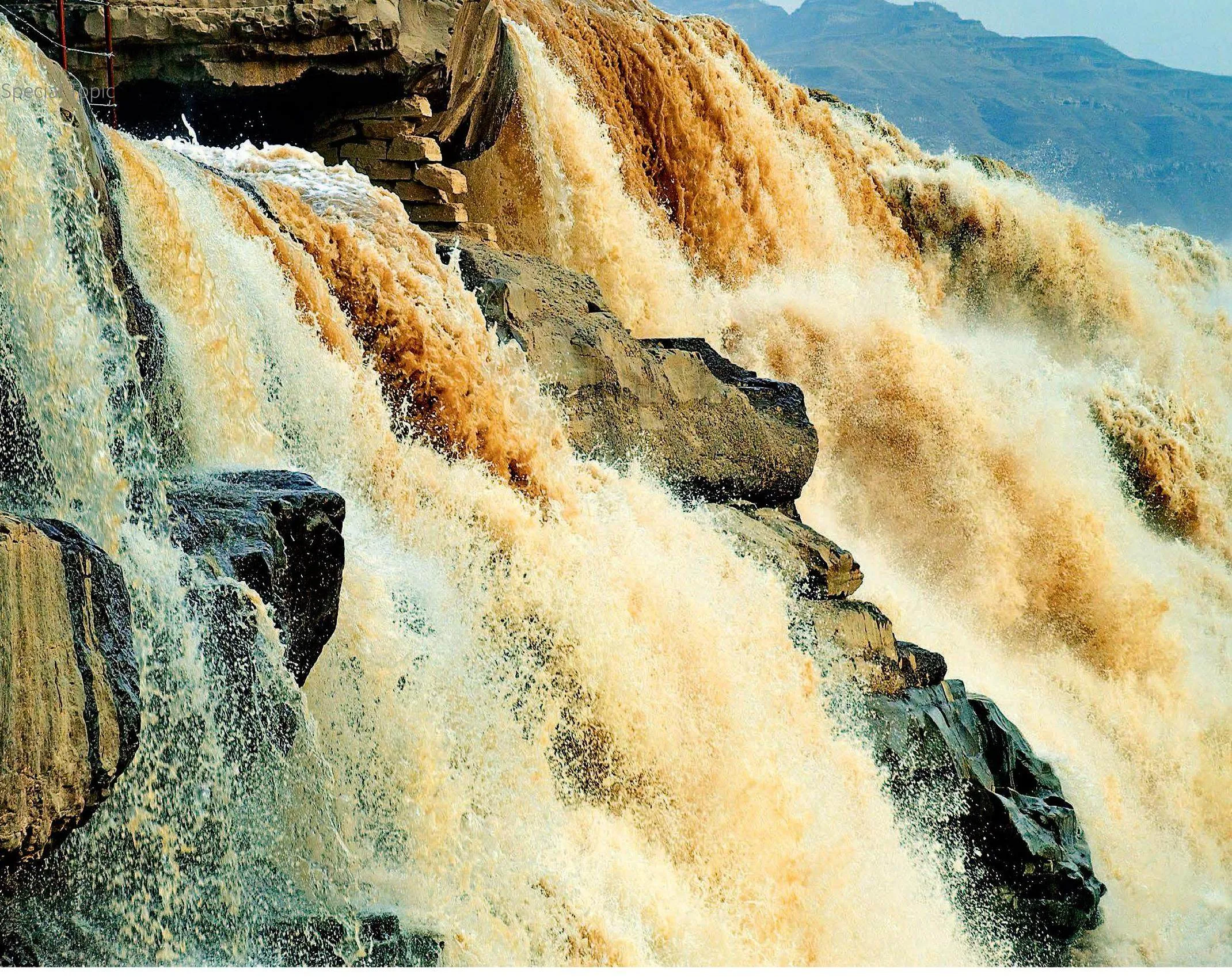

2019年9月,習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上指出,黃河文化是中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂。2023年6月,在文化傳承發展座談會上,習近平總書記全面、深刻地總結了中華文明的五個突出特性:連續性、創新性、統一性、包容性與和平性。筆者認為,中華文明的五個突出特性,在黃河文化中得到了充分體現。

黃河文化作為中華文明的重要組成部分,體現了中華文明的五個突出特性。黃河中游地區作為中華文明重要發祥地之一,形成了中華5000多年不斷裂文明史,這是中華文明“連續性”的最好體現。從古代都城布局形制的變化及“文官政治”“史官政治”“賢明政治”中可以看到中華文明“創新性”發展的具體實績。幾千年來形成的黃帝祭祀成為中華文明“統一性”的物化載體;從考古發現與遺傳學研究來看,中華民族具有共同的血緣基礎;統一性王朝名稱與和親文化,都彰顯出民族融合及中華文明的“統一性”;都城建制則傳承了中國傳統的“中和”國家認同核心理念,反映出中華文明“統一性”的凝聚力。絲綢之路的開辟對世界文化交流的貢獻及域外宗教在中國的和平發展,彰顯了中華文明的“包容性”與“和平性”。

黃河文化的中華文明

連續性解讀

恩格斯提出,國家是文明社會的概括。華南師范大學歷史文化學院教授易建平認為,從詞源學角度看,文明即國家。也就是說,中華5000多年不斷裂文明史的連續性即中國歷史發展的連續性。

從世界范圍看,中華文明與兩河流域的古巴比倫文明、尼羅河流域的古埃及文明、南亞次大陸的古印度文明被譽為古代世界的“四大文明”,此外還有美洲的瑪雅文明與印加文明,因此也有“世界六大文明”之說。在“四大文明”或“六大文明”之中,中華文明是唯一有著5000多年不斷裂文明史的文明,其他古代文明均已在時間上斷裂了。孕育西亞古文明的兩河流域、孕育埃及古文明的北非尼羅河流域,現在都以伊斯蘭文化為主體;孕育古印度文明的南亞次大陸,現在的主體文化則分別為北部印度河流域巴基斯坦的伊斯蘭文化與南部恒河流域以印度教、耆那教、錫克教等為主的宗教文化;孕育瑪雅文明與印加文明的美洲大陸,自哥倫布發現新大陸之后,現在已經成為中世紀歐洲文明的“再生版”,其本土文化已瀕臨滅絕。

中華文明中的黃河文化,尤其是黃河中游文化更加凸顯中華文明的“根”和“魂”。究其緣由,在于黃河中游文化突出體現了中華文明的連續性。中國百年考古揭示出的黃河中游百萬年人類史、1萬年文化史、5000多年文明史都反映出中華文明的連續性。黃河流域考古發現的百萬年人類史的舊石器時代文化遺存數以千計,其時代距今百萬年至1萬年,如陜西藍田公王嶺遺址、陳家窩及上陳遺址、大荔甜水溝遺址,山西芮城西侯度遺址、丁村遺址,河南洛陽孫家洞遺址、鄭州織機洞遺址等。黃河中游先民從百萬年人類史走進1萬年文化史,開啟新石器時代征程;從1萬年文化史至中華5000年文明史形成之際,在黃河中游地區發現了一大批新石器時代文化遺存,如仰韶文化之半坡文化與廟底溝文化,在新石器時代晚期與末期,開啟了中國最早的文明,譜寫了早期中國璀璨輝煌的文明篇章。

21世紀以來開展的“中華文明探源工程”的結論是:距今5000多年前,中華文明已經形成,而從考古學、歷史學、政治學來說,其中的4200年中華文明以黃河中游為中心。中國歷史從“五帝時代”經夏商周、秦漢、魏晉南北朝、隋唐宋歷經約4200年,其間的古國(如河洛古國)、王國、帝國之都城及帝王陵墓主要集中分布在大中原地區的西安、洛陽、鄭州、開封等地,如已經考古發現的河南鞏義河洛古國城址。再如戰國時代《清華簡·保訓》篇記載的虞舜建都邑“求中”于“歷山”,即今河南濮陽。商湯六世祖上甲微為大禹“求中”于嵩山,目前“大嵩山”地區(含黃河、渭河、洛河“三河地區”)考古發現了夏代早、中、晚時期的都邑遺址:河南登封王城崗城址、新密新寨城址與偃師二里頭城址等,它們佐證了《清華簡·保訓》篇的記載。在“大嵩山”地區考古還發現了鄭州商城、偃師商城、安陽洹北商城與殷墟,周代的洛陽“成周”“王城”,西安地區的豐京與鎬京。秦咸陽、西漢長安,漢魏、西晉及北朝洛陽,隋唐“兩京”(長安與洛陽)均在黃河中游地區。金滅北宋,海陵王以“燕京乃天地之中”為理由,在燕京(今北京)建立了大金王朝都城金中都。中都即都城在國家之中部,這也體現出其延續著中華文化“擇中建都”“中”之“核心”以及“中和”所體現的“公平”“公允”政治理念。隨后,元明清王朝的都城均在此地。

因此,可以說中華文明突出特性之連續性形成、發展于黃河中游地區。黃河中游的中華文明的空間“廣闊性”與時間的“久遠性”,不僅實證了中華文明的連續性,而且折射出中華文明史發展的科學性。此外,中國歷代王朝,不論其統治者是中華民族的哪個民族,他們均認同人文始祖黃帝是中華民族共同的祖先。根據歷史文獻記載,漢武帝開創了中國歷史上祭奠黃帝的制度,此后歷代王朝的最高統治者均將黃帝視為中華民族的人文始祖。作為中華文明的發祥地之一,黃河中游地區是中華5000多年不斷裂文明“連續性”的“時空”載體。

黃河文化的中華文明

創新性解讀

中國歷代王朝大多定都于黃河中游地區,這些都城是統一多民族國家象征或標識的物化載體,是國家政治的集中體現,即國學大師王國維所說:“都邑者,政治與文化之標征也。”這也是在古代城市對比研究中,中華文明與西方文明的主要不同點。中國古代都城布局形制的變化是中華文明不斷創新發展的表現,這可以折射出中華5000多年不斷裂文明史的連續性是基于其歷史發展中的創新性。

作為考古學中華5000多年不斷裂文明史研究的重要方面,以古代都城作為研究古代國家的物化載體,進而探索其背后的形而上之思想,可以發現,無論是中原還是周邊不同族屬所建立的王朝都反映出“天下之中”的理念。如夏商周都城主要分布在“天下之中”的“三河”(河內、河南、河東)地區,這里被古人認為是“天下之中”;秦咸陽、漢長安、漢魏洛陽、隋唐兩京、北宋開封城,以及隨后的金元明清之北京城(從海陵王建“金中都”伊始),從政治定位“燕京乃天下之中”,中華民族“擇中建都”的理念一直未變,顯示中華文明具有共同的都城選址于“中”的理念。都城布局形制則突出“中”與“和”的原則,這是中國古代都城與其他世界古代文明都城的最大不同。“中”與“和”(即“中和”)共同組成了中華文明的核心理念與文化基因,而這一文化基因從文明形成伊始已植根于國家都城或都邑規劃的“中”與“和”的核心政治理念之中。它是中華文明之國家認同的創新性政治傳統的體現,也是中華文明連續性的政治基因。

中國古代國家都城規劃的“中”與“和”的理念不斷強化,以“中”為貴,“擇中”“居中”的政治理念在中國古代最重要的“國家建筑”——都城中得到充分體現。這一理念有著悠久的歷史。1987年,在河南濮陽考古發現了距今6400年的西水坡45號古墓,墓室地面發現蚌殼堆塑的“龍”與“虎”形象,二者分列逝者兩側,逝者腳下是“北斗”的蚌塑三角形圖案,其東部連接兩根東西方向的脛骨。有學者認為,這是古人用于測量“求中”方位的“表”。這里“求中”求的是“地中”,而其參照系是“天中”,“北斗”即“天中”。進入文明時代,“求中”是都城選址的要求,出土文獻《清華簡·保訓》篇是目前見到的這方面最早的出土文獻資料,其中所涉“虞舜”“求中”于“鬲茅”,即“歷山”,在今河南濮陽一帶;上甲微為大禹“求中”于“嵩山”,這些都是國家都城選址的“擇中”觀念體現。

歷史文獻對此有明確記載,《呂氏春秋·慎勢》曰:“古之王者,擇天下之中而立國,擇國之中而立宮,擇宮之中而立廟。”“國”在“王朝”或“王國”的“中央”,因此“都城”稱為“中國”。中國古代建筑的“擇中”設計思想,是中國古代建筑倫理等級、禮制觀念的哲學基礎。《詩經·大雅·民勞》:“惠此中國,以綏四方。”《毛詩詁訓傳》:“中國,京師也。四方,諸夏也。”《史記·十二本紀·五帝本紀》:“夫而后之中國踐天子位焉,是為帝舜。”《史記集解》:“劉熙曰:‘……帝王所都為中,故曰中國。’”“擇中立都”,因“中”具有中正、中和、中央的內涵,“中”是相對“諸夏”與“四方”而言的。

此外,“文官政治”“史官政治”與“賢明政治”是中華文明的創新性表現,它們又是中華文明突出特性之連續性的政治保證。

“文官政治”是相對西方羅馬文明的“軍政政治”而言的。“文官政治”在國內處理民族關系時采取的是“和親政策”,從而形成“你中有我”與“我中有你”的融合局面,如漢武帝把皇室宗親江都王女兒細君嫁給西域烏孫國王昆莫,漢元帝把王昭君嫁給匈奴首領呼韓邪單于。“文官政治”的考古發現體現于帝王陵墓的陪葬墓中,文官墓葬距帝王陵墓最近。如漢高祖長陵陪葬墓數以百計,距其最近的是丞相蕭何與曹參的墓。惠帝二年(公元前193年),蕭何死于長安,葬于長陵陪葬墓區最顯要的位置——長陵東司馬道北邊,西臨長陵。曹參去世后,也被賜葬于長陵東司馬道之北,位于蕭何墓附近。又如唐太宗李世民昭陵陪葬墓150多座,距其最近者是丞相魏徵的墓。再如在唐玄宗泰陵的神道北部東西兩側的石像生中,東列是“文官”,西列是“武將”。“文官政治”是處理國內外政治的“和平性”保證,確保了國家歷史發展的平穩與持久。

“史官政治”的突出特性是“秉筆直書”,核心在于記錄王朝(國家)歷史的成功經驗與失敗教訓,成功經驗要繼承,失敗教訓要汲取。這也是中華文明能夠源遠流長、不斷前行、自我調節的思想基礎。

“賢明政治”使中華優秀傳統文化得到傳承,從而使中華文明能夠永續發展,形成中華5000多年不斷裂文明史。歷代帝王廟中東廡、西廡分別供奉著有功績與政績的“功臣”牌位,如商代的伊尹,周代的召公奭、畢公高、周公旦、太公望。將這些賢明之臣列入供奉即“國家政治”導向的佐證。除此之外,在中國古代盛世的漢唐宮城之中有紀念“賢明政治”功績的功臣建筑。漢武帝在長安城(今西安)未央宮中修建的麒麟閣也稱麒麟殿,主要作為紀念堂來使用。麒麟閣內的壁畫十分著名,壁畫內容是西漢功臣的圖像,繪制逼真。漢宣帝甘露三年(公元前51年),皇帝命人將眾多功臣的畫像作為壁畫,繪于麒麟閣內,并在人像旁刻上官爵及姓名。在唐長安城太極宮北部園林中,凌煙閣最著名。唐貞觀十七年(643年),唐太宗在凌煙閣內圖繪了唐朝初年長孫無忌、杜如晦、魏徵、房玄齡、尉遲敬德、李靖、秦叔寶等24位功臣勛將的畫像。唐太宗以后,有唐一代的高宗、代宗、德宗、宣宗等都繼承了這一做法,在凌煙閣內圖繪功臣畫像。唐代宗曾為中興功臣繪像于凌煙閣;唐德宗在凌煙閣為褚遂良、蘇定方、郝處俊等27位功臣繪像。凌煙閣建筑宏偉高大,閣內壁畫上的功臣像都是面向北。據說這是因為凌煙閣在三清殿側,為了表示恭敬而這樣設計的。畫像中的功臣,根據他們各自功績大小、官階高低,分別位于凌煙閣內功臣畫壁的內、中、外3層,且彼此分隔著。內、中、外3層畫壁上的畫像分別是功高宰輔、功高侯王和次第功臣,作為對豐功偉績的紀念。這是仿效了西漢宣帝劉詢和東漢光武帝劉秀分別在麒麟閣和云臺閣圖繪功臣畫像的做法。這應該是中國歷史上“賢明政治”的重要例證。

黃河文化的中華文明

統一性解讀

“大一統”思想是中華文明史上國家政治發展保持連續性的支撐。國家統一的基礎是國民的國家認同和思想認同,表現為中華文明獲得不同風俗習慣人們的認同。這些身處不同自然環境的先民與其生存的土地有著密切的關系,形成久遠的歷史,考古學、歷史學與分子生物學等多學科、跨學科綜合研究成果證明,他們是中國人的祖先。在黃河中游地區,5000多年前的新石器時代先民締造了中華文明,并在遙遠的古代留下了人文始祖黃帝的傳說。當中華文明進入國家階段之后,國民又將歷史文獻記載、世代相傳的生于、卒于黃河中游地區的黃帝作為中華民族的“國家”之“人文始祖”,這在世界文明史上也是中華文明所獨有的。正是這樣的歷史造就了中華文明的統一性,使中華5000多年不斷裂文明在世界文明史上占有重要地位,成為人類歷史與文化中的瑰寶。

黃河中游地區幾千年來形成的黃帝祭祀成為中華文明統一性的物化載體。祭祀黃帝在中華文明發展史上有著悠久的歷史,并一直延續至今。王國維《古本竹書紀年輯校》:“黃帝既仙去,其臣有左徹者,削木為黃帝之像,帥諸侯朝奉之。”此處的“黃帝”是作為國君被祭祀的,因此其記載“帥諸侯朝奉之”。黃帝不僅作為國君被祭祀,還被作為祖宗來祭祀,這在《國語·晉語》中有明確記載。東周時期,黃帝還作為“天神”被祭祀,如《史記·封禪書》記載:“秦靈公作吳陽上畤,祭黃帝;作下畤,祭炎帝。”《漢書·武帝紀》記載,漢武帝元封元年(公元前110年)“祠黃帝于橋山”,應劭曰:“在上郡,周陽縣有黃帝冢。”北魏明元帝命使者以太牢祠黃帝廟。唐玄宗在長安城建帝王廟,祭祀五帝及其他帝王。明代皇帝在都城之中置帝王廟祭祀黃帝及歷代帝王。明朝朱元璋建都南京,在都城南京開創了帝王廟中享祀重要王朝帝王的制度,祭祀三皇五帝,夏、商、周、漢、唐、宋、元的創業帝王,這應該是真正意義上的“國家宗廟”。到了清代,北京城的帝王廟已經發展為“中國”的國家宗廟,其包括了黃帝等五帝與歷代絕大多數王朝帝王。中國古代歷史上各王朝,不論是哪個民族(如拓跋鮮卑族建立的北魏王朝、契丹族建立的遼王朝、女真族建立的金王朝與清王朝、蒙古族建立的元王朝等)作為國家統治者,都把祭祀黃帝作為國家的重大祭祀活動。自中華文明形成至今,黃帝已被公認為中華民族的人文始祖,這是中華文明5000多年不斷裂的國家政治認同與中華民族共同體認同的國家統一性基礎。

由黃帝祭祀發展而來的國家都城設置的“帝王廟”制度,成為中華文明賡續相傳的大一統國家的“文物”標識。自古以來,“中華統緒,不絕如線”就是以華夏族、漢民族帝王,北方民族帝王以及由聯姻而融合的帝王共同構成的帝王譜系。歷代帝王廟都遵循平等入祀的原則,在入祀的三皇五帝和歷代帝王中,既有大量華夏族、漢民族帝王,也有北魏拓跋鮮卑族、遼國契丹族、金國女真族、元朝蒙古族等北方少數民族帝王。在建廟之初,漢族皇帝朱元璋入祀了蒙古族皇帝忽必烈,在廟祀鼎盛時,滿族皇帝康熙、雍正、乾隆更是自覺融入“中華統緒”之中。這里需要說明一點,歷代帝王廟是在中國帝制時代走向終結的最后兩個朝代出現的,清朝皇帝把明朝帝王接續進了歷代帝王廟,但清帝遜位后,帝制就此終結,清朝帝王便再無機緣入祀歷代帝王廟。歷代帝王廟所體現出的傳統綿延不絕,文化一以貫之,便是中華文化強大生命力的生動例證。

統一性的生物學基礎。從最新考古發現與遺傳學研究看,目前中國境內絕大部分人的基因與五六千年前的人群基因相近。從中華姓氏研究看,中國大約在新石器時代晚期已產生姓氏,是世界上最早出現姓氏的國家。據統計,當今中國人口數量排名靠前的200個姓氏中,出自黃河中游地區的炎帝姜姓系統的姓氏約占10%,出自黃帝姬姓系統的姓氏約占89%,也就是說當今中國人應有99%為“炎黃子孫”。這是中華文明統一性的血緣基礎。

統一性王朝名稱與和親文化的政治性基礎。南北朝時期是中國歷史上民族大融合時期。西晉永嘉之亂以后,北方地區以匈奴、羯、鮮卑、氐、羌為代表的少數民族進入中原地區。據《魏書》載,少數民族建立了多個政權,如巴人建立的成漢(亦稱漢),匈奴建立的前趙(亦稱漢),羯人建立的后趙,慕容鮮卑建立的前燕、西燕、后燕、南燕,氐族建立的前仇池、后涼、前秦,拓跋鮮卑建立的北魏、南涼,丁零建立的翟魏,羌族建立的后秦,匈奴建立的夏等。作為當時不同王朝“國家文化”的主要物化載體,王朝之名(國名)均為傳統中華歷史王朝名稱延續。

都城考古發現反映了中華文明統一性的凝聚力。上述南北朝時期建立的少數民族政權,其都城則多延續以往王朝建都之地,如十六國時期前趙、前秦、后秦、西燕等王朝仍以長安為都,但都城核心區已遷至長安城東北部,這里宮城的形制布局既繼承了兩漢魏晉以來的都城制度,又對其有所發展,影響到北朝及其后宮城布局形制變化。如赫連勃勃稱自己為“大夏王”,他認為匈奴是夏啟的后代,故國號“大夏”,并仿照中原城址結合當地地形特點修建都城——統萬城。天興元年(398年),北魏道武帝拓跋珪從盛樂(今內蒙古和林格爾)遷都平城(今山西大同)。根據歷史文獻記載,鮮卑人營建平城是仿照西漢長安城、東漢洛陽城、曹魏鄴城、魏晉洛陽城及前秦都城長安的宮城。平城由宮城、內城(又稱中城)與外郭城組成,而外郭城是鮮卑拓跋氏在平城建設中開創的,它在中國古代都城規制發展史上有著極為重要的意義。北魏孝文帝太和十七年(493年)遷都洛陽。通過多年考古發掘,北魏洛陽城形制基本究明。北魏洛陽城是在漢魏洛陽城基礎之上營建的,新建了外郭城,在其中引進了平城的里坊制,郭城之中設置320個里坊,里坊平面方形,邊長500米,周設坊墻,四面辟門,內設十字形街道。北魏洛陽城的宮城集中化、單一化與宮城位置居北、居中的城建模式,傳承了中國傳統的“中和”國家認同核心理念,并對中華5000多年不斷裂文明的傳承與發展具有極為重要的歷史意義。

關于中華文明的統一性,一些外國著名學者也有精辟論述,如英國學者湯因比認為,幾千年來,中華民族把幾億民眾從政治、文化上團結起來,這比世界上任何其他民族都成功。他們顯示出這種在政治、文化方面統一的本領,具有無與倫比的成功經驗。著名哲學家羅素提出,中國人有著無與倫比的民族凝聚力。美國學者費正清指出,中國具有一種驚人的凝聚力,這種凝聚力只能從制度去入手,從既定的社會思想和行為方面來加以解釋,中國的國家和文化緊密結合在一起。

黃河文化的中華文明

包容性解讀

黃河中游地區是中華各族群的共同家園,他們在這里共同生活,為中華文明的發展作出重要貢獻,因此他們去世之后就安葬在那里。漢唐時期,在帝王陵墓的陵區之中,有許多不同族群或域外的著名人物陪葬于此,如匈奴休屠王太子金日去世后,皇帝為其舉行了盛大葬禮,“賜葬具冢地,送以輕車介士,軍陳至茂陵”,與大將軍衛青、霍去病共同陪葬于漢武帝茂陵。再如唐太宗昭陵前的著名“十四蕃君長石像”,有突厥都布可汗阿史那社爾、焉耆王龍突騎支、吐蕃贊普、高昌王、于闐王等。有唐一代,還有不少各族酋長與外國人在長安供職,如史大奈(突厥人)、阿史那忠等。

中國歷史上第二個大發展與民族大融合的時期是中古時代后期的西夏、遼、金、元、清王朝時期,以上王朝的統治者均為少數民族。但是這些王朝的都城及其建筑布局形制、帝陵選址及其考古遺存,都充分揭示了中國古代的核心政治理念對黃河中游地區的早中期中華文明的認同與繼承,進而反映了統一多民族國家的凝聚力,這是由中華文明不斷裂的內部凝聚力的文化基因所決定的。

中華文明在對外發展中表現出有容乃大與以和為貴的價值導向,主要表現在兩方面:絲綢之路的開辟對世界文化交流的貢獻與域外宗教在中國的發展。早在2000多年前,西漢王朝就開通了連接東西方的絲綢之路,這不僅促進了中西貿易的發展,更推動了世界文化的交流。唐宋以后,域外宗教在中國得到了發展,尤其是唐宋元時期,瑣羅亞斯德教(中國古代稱祆教、拜火教)、佛教、摩尼教、景教、伊斯蘭教與本土宗教道教一起得到了平等發展,甚至有的宗教比道教還更受重視,其中尤以佛教從域外傳入中國后的發展最為典型。

黃河文化的中華文明

和平性解讀

漢建元初,漢武帝派遣張騫出使西域,開啟了德國地理學家李希霍芬所稱的“絲綢之路”,它早于大航海時代1600多年。絲綢之路不僅是中國境內各民族的和合之路,也是世界上不同國家、地區在和合理念之下的文化交流之路,是中國走向世界的和平之路,更是世界走進中國的和平之路。

絲綢之路促進了域外宗教傳入中國,中國遂成為世界歷史上唯一保持多宗教并存的國家,并且在歷史上的任何階段,各宗教之間基本保持著和平相處的狀態。中國也成為世界上至今沒有發生過任何形式的宗教戰爭的國家,這些都與中華民族崇尚和平有著密切關系。

西方地理學家稱譽“大航海”是人類的地理大發現,是世界文明史上的輝煌。歷史發展的事實告訴人們,大航海時代帶給世界的是殖民時代的到來。

“大航海”與發現“新大陸”被西方稱譽為西方文明的光輝歷史,但是從世界歷史發展的角度來看,我們看到的是大航海時代帶來的殖民掠奪、黑奴貿易,亞洲、非洲和拉丁美洲的許多國家也從此逐漸淪為殖民地或半殖民地,殘酷的殖民掠奪給這些地區的人民帶來巨大災難。古代瑪雅文明與印加文明正是被西方的殖民者滅絕的。對此,馬克思在《資本論》中曾尖銳指出,美洲金銀產地的發現,土著居民的被剿滅、被奴役和被埋葬于礦井,對東印度開始進行的征服和掠奪,非洲變成商業性地獵獲黑人的場所,這一切標志著資本主義生產時代的曙光。這也正是西方文明自詡的“大航海時代”的特色。

與西方大航海歷史形成鮮明對比的是2000多年前中華文明開創的絲綢之路與海上絲綢之路。這是漢唐盛世中華民族的發展之路、強大之路,是中國走向世界的和平之路,也是世界走進中國的和平之路。中華文明歷史傳統中的“中和”價值觀,也為世界文明奉獻了“和合”新思想、“和為貴”新理念。[本文原發于《中原文化研究》(2024年第1期)]

作者簡介:劉慶柱,中國社會科學院學部委員,中國社會科學院大學教授、博士生導師。主要從事古代文明、古代都城、帝王陵墓與秦漢考古研究。