從灌溉工程遺產看中華文明五個突出特性

中華優秀傳統文化有很多重要元素,灌溉文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分,灌溉工程的建設發展伴隨并支撐著中華文明5000多年的發展,至今仍是國家糧食安全的基礎保障。水利工作的目標主要是“興水利、除水害”,而灌溉則是“興水利”的主要方面之一。在水利遺產中,灌溉工程遺產數量最多、分布最廣泛、類型最豐富。

灌溉工程遺產具有突出的歷史、科技、文化價值。在中華文明5000多年的發展歷程中,灌溉工程始終支撐著農業經濟的發展,很多灌溉工程延續運用數百年甚至上千年;工程建設與管理科技水平不斷創新提升,使灌溉遍及越來越多、條件越來越復雜的地區;灌溉的發展對支撐國富民強、邊疆穩定,維系國家統一發揮了重要作用,鄭國渠等一些灌溉工程更是直接推動了國家統一的歷史進程;灌溉農業文化與各地區、各民族及不同宗教文化充分融合,并衍生出許多獨具特色的水文化;灌溉工程的建設體現了國家和人民對發展本地農業、穩定民生、安居樂業的強烈愿望,是維護和平、保障和平的基石。豐富的灌溉工程遺產充分體現了中華文明的五個突出特性。科學保護灌溉工程遺產,深入挖掘和宣傳灌溉文化,對堅定文化自信、賡續歷史文脈、傳承歷史經驗,推進新時代農田水利高質量發展具有重要現實意義。

連續性

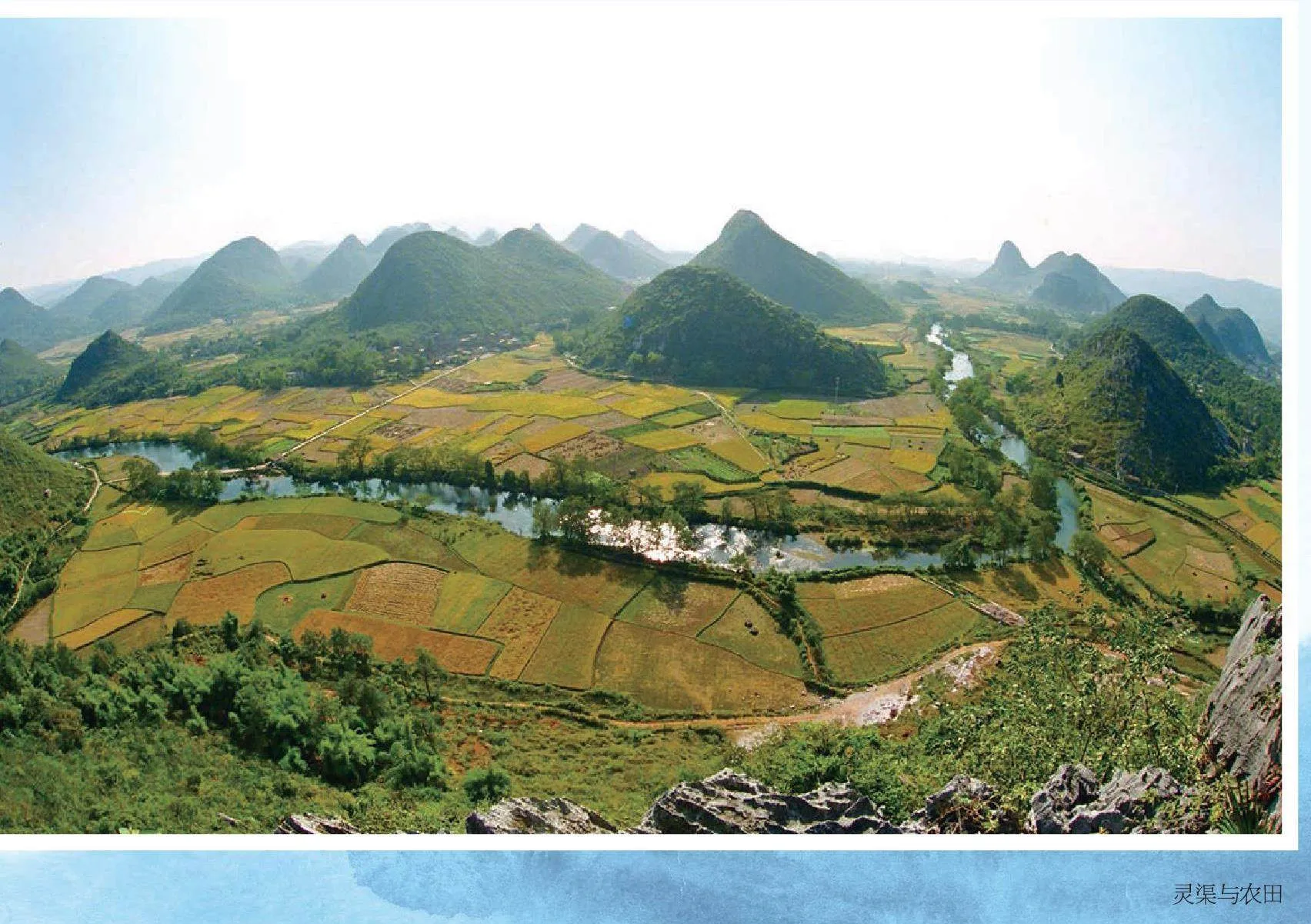

中國的自然氣候條件與社會歷史背景決定了灌溉中華文明持續發展的必然支撐,一直以來都受到高度重視。中國灌溉工程的歷史非常悠久,據考古發現,早在1萬多年前,中國就已出現比較成熟的稻作農業。近5000年前的良渚遺址出土了約10噸的碳化稻米,證明當時的稻作農業已發展到相當規模,灌溉工程的支撐是必不可少的。公元前1600多年的商都遺址發掘出完整的灌溉干支渠系,實證了當時較高的灌溉水平。春秋戰國時期是灌溉工程建設的第一次高潮。彼時,秦代三大水利工程——都江堰、鄭國渠、靈渠相繼建成,前兩者都是灌溉工程,靈渠在唐代之后灌溉功能也逐漸發揮起來。歷朝歷代不斷維系發展老工程、開拓創建新工程,建設的各類陂渠閘堰數不勝數,灌溉農業開發空間得以不斷拓展。

從目前中國已申報成功的世界灌溉工程遺產項目來看,也能充分反映出中國灌溉農業文明整體發展的連續性。從公元前6世紀的芍陂、公元前3世紀的都江堰、鄭國渠等,到清代始建的東風堰、近代建成的洛惠渠,不同歷史時期創建的代表性灌溉工程都有分布。同時,很多灌溉工程遺產能夠延續運用數百年甚至上千年,典型的如芍陂、都江堰、鄭國渠、寧夏引黃古灌區等,至今仍是國家糧食安全和地區農業發展不可替代的基礎支撐,反映出灌溉工程發展的連續性。

創新性

中國地域廣闊,顯著的地貌差異、水資源條件不同,使傳統灌溉工程呈現顯著的多樣性。由于農業生產區在海拔5000米以下的各高程在各種地貌區和氣候區上均有分布,灌溉工程建設和運營的條件差異很大,這激發了灌溉工程的建設客觀上向不同地區拓展,并在工程技術上不斷探索創新。從縱向的歷史維度看,灌溉工程建設發展和技術創新有顯著的規律。隨著人口的不斷增加南遷、農業開發空間不斷擴張,灌溉工程建設的拓展在空間上總體呈現從北向南的趨勢,國家經濟重心也隨之南移。從地形地貌角度看,灌溉工程的建設條件呈現從平原盆地逐漸向丘陵、高山,向濱河、濱湖、濱海灘涂,向低洼沼澤、湖區水面發展。農業灌溉用水條件“由易到難”的趨勢,推動灌溉工程技術實現由簡單向復雜、由以臨時性工程設施為主向以永久性工程設施為主的技術創新發展,其中,灌溉形式、體系規劃、結構設計、材料工藝、管理制度等都在不斷創新,以適應新的條件和需求。

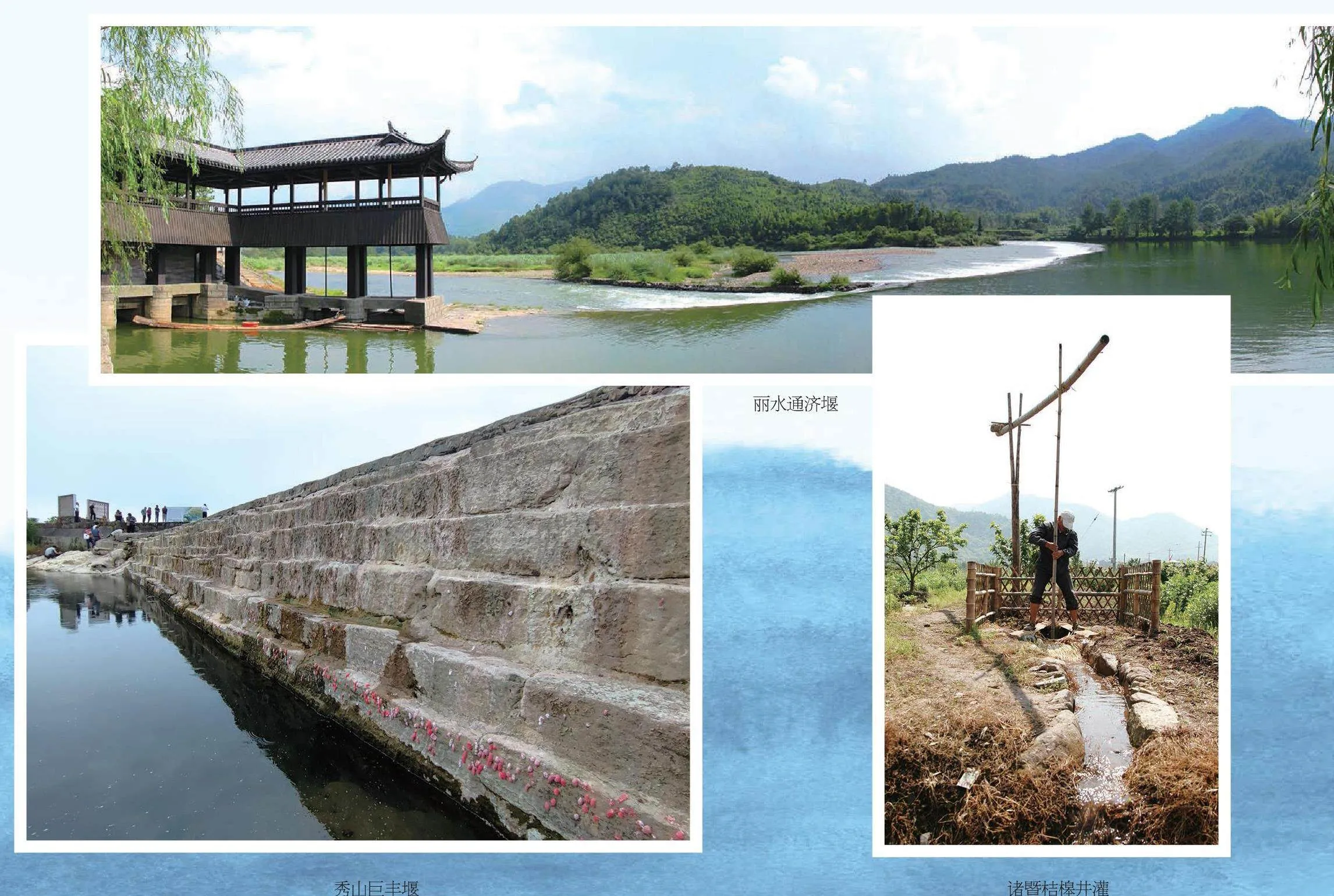

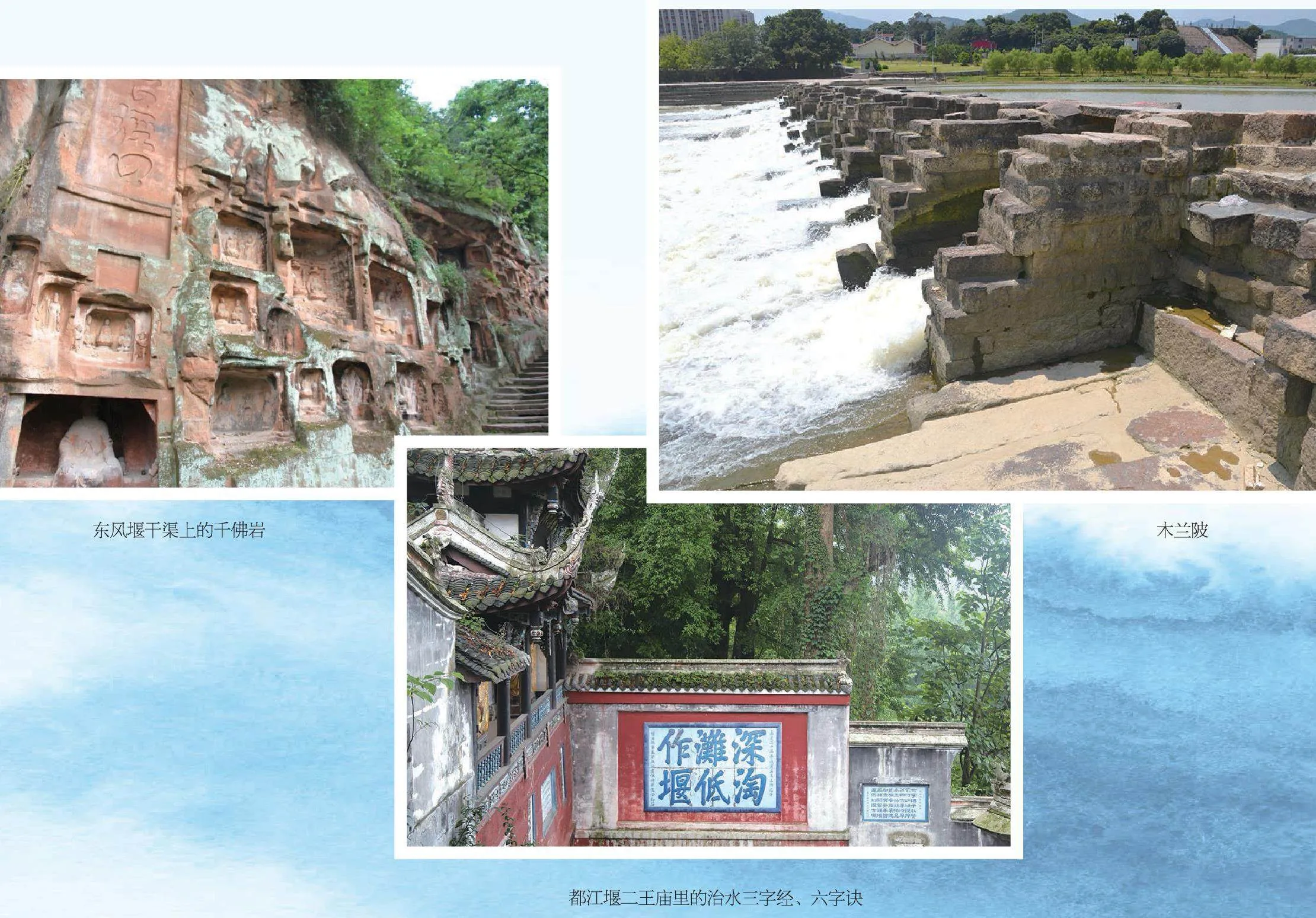

中國現有的世界灌溉工程遺產,蘊含豐富的歷史性創新理念及技術典型,對現代水利發展有著重要的參考價值。如都江堰、寧夏引黃古灌區以無壩引水為代表的低影響開發模式及人與自然和諧共處的治水理念;鄭國渠、黃河河套灌區等多沙河流引水淤灌的策略及技術;麗水通濟堰是最早修建的拱形堰壩,干渠保存有歷史最悠久的水系立交工程;它山堰、木蘭陂、千金陂、槎灘陂、五門堰、天寶陂、白霓堰等保存至今的古代大型砌石結構,反映了不同歷史時期不同地質條件、江河水文條件下,傳統水利工程建造地基處理、結構設計、材料工藝的高超水平;歷朝歷代的麗水通濟堰堰規、霍泉嚴格的灌溉用水制度等,體現了不同歷史時期灌溉管理官民結合、具體可行、嚴格有效的制度體系……

統一性

灌溉的發展對促進和維護國家統一、國富民強、社會穩定有著重要的基礎支撐作用。

在中國現有的世界灌溉工程遺產項目中,鄭國渠、都江堰、靈渠的建設,直接推動了秦王朝的統一,在中華文明發展史上有著重要的歷史地位。靈渠灌溉功能的拓展,為保障湘桂走廊戰略通道的穩定與暢通,維系嶺南地區的統一、發展發揮了重要作用;寧夏引黃古灌區、河套灌區的建設發展,為不同歷史時期乃至現在西北地區的農業基礎經濟發展、社會穩定、人民安居樂業持續發揮著重要支撐保障作用;薩迦古代蓄水灌溉系統、紫鵲界梯田等為少數民族地區農業發展、多民族融合及地區社會穩定,發揮著重要支撐作用。與此同時,國家長期統一穩定也為灌溉農業的持續發展提供了保障。

包容性

灌溉農業及糧食生產直接關系人類生存發展,因此,灌溉文化作為一種基礎文化,能夠與不同地區、不同民族或族群、不同宗教文化和諧共存、融合發展,顯示出突出的包容性特點。

四川夾江的東風堰原名“毗盧堰”,干渠在千佛巖下穿行而過,灌溉工程與佛教文化有機融合。都江堰與道教關系密切,二王廟同時也是都江堰的管理機構,李冰祭祀直接融入都江堰水利管理制度中并成為歷代傳承的傳統,治水三字經、六字訣等均由道士總結凝練,歷史上都江堰灌溉工程與道教文化融合發展、相互成就。山西洪洞縣霍泉的灌溉用水管理,與中鎮霍山山神之子明應王的水神崇拜、佛教的廣勝上下兩寺密切相關。紫鵲界梯田灌溉農業文化與區域眾多少數民族文化,河套地區兩大引黃灌溉農業文化與回族、蒙古族文化,薩迦古代蓄水灌溉系統與藏族文化,重慶秀山巨豐堰與苗族、土家族文化等,在歷史發展過程中充分融合,衍生出獨具區域特色的灌溉文化。灌溉工程遺產地普遍建有水神廟、龍王廟等,大都屬道教的民間信仰范疇,道教借助灌溉公共事業來提升影響力,灌區管理則借助宗教、水神崇拜樹立權威并增強凝聚力,反映出歷史上灌溉工程與各類民間信仰共存互促的關系。

和平性

中華民族是熱愛和平的民族,以農為本、安土重遷,習慣落地生根、艱苦創業、就地謀發展,灌溉工程遺產普遍反映出中華民族的和平性特點,體現植根在民族血液中的和平基因。歷朝歷代灌溉工程的建設和維護,往往都是為了就地解決人口溫飽、穩定民生等基本的生存和發展需求,所有灌溉工程遺產在發展中都體現出這一特點。灌溉工程的建設體現了國家和人民對發展本地農業、穩定民生、安居樂業的強烈愿望,是維護和平、保障和平的基石。

作者簡介:李云鵬,博士,水利史研究所副所長。