武安平調落子的表演現狀

【摘 要】武安平調落子是邯鄲地區的地方性戲曲,由平調和落子所組成,已有三百多年的歷史,在發展過程中其藝術特征隨著社會的變遷而有所變化。這些變化主要表現在劇目、臉譜、場面和行當中,每個行當也隨著一些代表性藝人的更替,表現出新的藝術特征。以每個行當的代表性演員所唱曲目的曲譜為依據,分析其所表現出的唱腔特征,更能深入地分析這一劇種當下的表演現狀和藝術發展趨勢。

【關鍵詞】武安平調落子" 藝術特征" 行當" "表演" "現狀

中圖分類號:J805" "文獻標識碼:A" "文章編號:1008-3359(2024)15-0033-06

武安平調落子作為河北省邯鄲市影響較大的地方戲劇,其歷史悠久、具有濃厚的地方人文內涵。其活動范圍包括以武安為中心的晉冀魯豫四省,對豫劇和山西上黨落子都產生了一定的影響。其在較長的歷史發展過程中出現了很多優秀的表演劇目、藝人,在戲劇亟須創新發展的當下,其表演形式出現了一些新的特點,而這些特點的形成對當下這一劇種的發展有著重要影響。長久以來,對于武安平調落子的研究仍然停留在劇種內唱腔、表演或具體劇目。本文運用田野調查法、文獻采集法、歸納總結法、譜例分析法以及新老藝人的表演對比等方法進行研究,更加深入地分析其表演的現狀,明確其在當下的發展新狀況以及藝人的表演所呈現的新特點。

一、武安平調落子的劇目變化

武安平調落子中的平調為專演歷史大劇、神話故事,行當齊全,時長較長的劇種,而落子則是演出一些家長里短、詼諧逗趣的故事,演出時長多為半小時左右。二者后來同臺演出,形式多為在平調的劇目中間穿插演出落子劇,增加了演出的趣味性。

武安平調的傳統劇目有二百多個,主要是以歷史故事、民間傳說和神話故事為主,經典劇目有《盤坡》《桃花庵》《鍘美案》《春草闖堂》《打金枝》《恩仇記》等。落子劇目有一百四十多部,代表性的劇目有《借髢髢》《呂蒙正趕齋》《端花》等。

近代以來,武安平調落子的劇作家們曾以邯鄲的歷史典故創作了大量的新劇目,如《太極魂》《黃粱夢》《胡服騎射》《武安人》《京娘湖傳奇》《太行情》等,還有結合時事新編的劇目《錢三請客》與《丟官記》,前者是宣傳稅法的落子喜劇,后者是借古諷今的反腐倡廉劇。這些新編劇目與傳統劇目相比,所宣傳的思想更積極,更具靈活性與諷刺性。它們將一些故事用傳統唱腔表現,有時還輔以現代的音樂、舞蹈手法和舞臺技術手段,還綜合了南方戲曲的妝容、服裝等。如《黃粱夢》一劇中綜合了平調、落子、幫腔、rap、螃蟹舞、魔術、雜技等藝術表現手法,其中的公主和宮女的妝容、服裝借鑒了南方戲曲,從而表現出更加溫婉的形象。這些新編的劇目是傳統與現代的結合,這也使得這些劇目有著更為明顯的時代特征,具有更多的發展性。

二、武安平調落子的臉譜變化

臉譜,是中國傳統戲曲演員臉上的繪畫,是用于舞臺演出的化妝造型藝術。臉譜所用的顏色具有特定的含義,著名戲劇家翁偶虹先生把戲劇臉譜色彩的口訣概括為:“紅忠紫孝,黑正粉老,水白奸邪,油白狂傲,黃狠,灰貪,藍勇,綠暴,神佛精靈金銀普照。”平調落子的臉譜原則自然也在此中,其以黑、紅顏色為主,再根據不同的角色、行當稍作改變。其中紅臉是二道眉毛,黑臉為四塊瓦臉,丑臉為豆腐塊臉,不同的表演藝人又會結合劇目故事情節、人物特征以及個人對于角色的理解進行勾畫,使得勾繪出來的臉譜更具特色、性格更加鮮明,表演更加完整。

比如劇目《桃花庵》中演員們的臉譜變化最大的是紅生蘇坤蘇大人一角,其在劇中并沒有畫大紅臉,而是畫了與其他演員一樣的清水妝。

臉譜的變化之大的原因,據藝人魏玉娟老師所說,自20世紀40年代女演員加入劇團以來,平調落子的文戲大大增多,隨之武戲減少,使得歷史大劇中飾演一些武將的紅生在劇團“挑大梁”的歷史地位發生了改變,他們面部的臉譜變得越來越簡化,由勾紅彩改為今天的清水臉。

三、武安平調落子的場面變化

平調傳統樂隊稱為文武場,一般由九人組成,文場樂器有二弦、軋琴、板胡、土琵琶。武場樂器有板鼓、手镲、大鑼、小鑼、梆子。有些劇目還會使用大镲、大鐃以烘托氣氛,尤其在紅臉、黑臉的唱腔表演中。中華人民共和國成立后,分別加入了笛、笙、簫、板胡、二胡、琵琶等民族樂器。

落子樂隊在20世紀40年代前只有一把板胡,偶爾使用嗩吶,之后增加了二胡、笛子,1949年之后又增加了中胡、琵琶、三弦、月琴、笙、大提琴等。打擊樂器有板鼓、鑼、镲、小鑼、南梆子等。

平調落子的樂隊伴奏隨著社會的發展產生著變化。目前的演出仍然有兩種樂隊形式,分別是民樂隊、民樂隊與西洋樂隊混合,西洋樂器的加入使得場面音樂更加豐富。但由于后者中的西洋樂器比較昂貴,所以在平時的演出中一般只用傳統的樂隊伴奏。在下鄉演出或者在公園演出時可能只有二弦和梆子伴奏,而當要去更大的平臺進行正式演出、參加比賽或者給一場大型的戲進行錄音時就會有西洋樂器的加入,其中大提琴是最常用的樂器。

2021年10月于邯鄲市人民劇院演出的武安平調落子劇《恩仇記》的演出樂隊位于整個舞臺的右方,呈兩個弧形排列,第一排從左至右依次是二弦、琵琶、二胡/中胡、笙、中阮,第二排依次是司鼓、梆子、鐃鈸、小鑼、鼓/大鑼、大提琴。可見,這個樂隊是較為完整的經典場面。

四、武安平調落子的行當變化

武安平調落子的四大行當在歷史上曾有過非常優秀的老藝人,他們的表演唱腔具有很高的成就,因其唱腔風格鮮明,后開宗立派廣收弟子,如劇目《桃花庵》中陳妙善的扮演者魏玉娟老師是李秀奇李派的傳人、竇氏的扮演者王紅是武鴻鳳武派的傳人、蘇坤的扮演者于慶新是卜錫林卜派的傳人。當下的藝人們既有傳承師傅的表演特征,也有其個人表演的新特點。

戲曲的唱腔音樂是一個劇種區別于其他戲曲的重要標志,武安平調是梆子腔劇種,唱詞為七言或十言的常見句式,以武安方言為基礎進行演唱。調高一般為1=A或1=bB。有兩種演唱方法,以真聲進行演唱稱為“本嗓”,以假聲演唱稱為“使嗓”或“帶嗓”,多用在句末的拖腔處。

基本板式有【慢板】【二八板】【二板】【跺板】【倒三梆】【散板】【悲腔】,輔助類的板式還有【栽板】【大起板】,平調傳統的唱腔中還有少量的曲牌【一串鈴】【磨盤山】【釘缸】【拐妗子】【大官調】【皂羅袍】等;平調的身段鑼經與河北梆子相同。有少量的本劇種特有的鑼鼓點子【攔王鑼】【狗撕咬】【忽雷炮】等;平調的伴奏曲牌分絲弦和嗩吶兩種,絲弦曲牌有【揚州開門】【西方贊】【東方贊】【南八板】等十三首;嗩吶曲牌有【炮連天】【大泣顏回】【小泣顏回】等三十六個。

武安落子音樂在冀南民歌的基礎上發展而來,其唱腔音樂分為板腔和曲牌兩類。唱詞多為上下對偶句,以武安方言為基礎進行表演。調高一般為1=F或1=#F,上句落音較自由,下句落音為“do”或“sol”。

基本板式有【慢板】(扣板)、【流水板】(數板)(念板);輔助的板式唱腔有【喊板】“甩腔”;唱腔曲牌現存僅有【耍孩兒】(亦稱娃子)、【贊子語】【山坡羊】,唱腔曲牌可單獨使用,也可以與【流水板】穿插使用。

(一)旦角

旦角中具有代表性唱腔的主要有李派和武派。李秀奇是平調落子史上最后一位男旦,十四歲抗正門兒,唱腔圓潤,藝名“自鳴鐘①、鋼炮”,他也是最后一位使用“帶嗓”②唱法的演員。他強調戲規、戲德,唱戲不能亂擺架子,這也是李派唱腔質樸、情感真摯的原因。主演過的劇目主要有《反西唐》《掃洪洲》《三連配》等百余戲。培養了許多優秀的新一代演員。曾在1963年導演了《春草闖堂》這一劇目,其中所有的唱腔皆是他自己設計,這部劇目也成為平調落子的保留曲目之一。李派傳承者有魏玉娟、李淑蘭等演員。

李派代表人物——李秀奇的唱法風格以傳統劇目《平遼東》二皇姑唱段為例:

譜例1:

這是一個【倒三梆】的板式,屬于跺板類,特點是每句均用過門隔開。唱腔大多在中高音區,每句均落在徵音。旋律線呈拋物線式起伏,句幅寬、旋律性強,但裝飾音并不多,唱腔干凈利落,在每句的最高音處有簡單的華彩。句子中偶爾的切分音,以及在一系列級進之后會有五六度的大跳,此手法增加了唱腔的戲劇性。

武鴻鳳是1949年之后最早的女旦之一,作為第一代女演員登臺曾引起冀南、豫北的轟動,被京劇表演藝術家袁世海先生稱為“冀南一枝花”。她聲音洪亮、戲路寬廣,主攻花旦,兼演青衣、老旦,使用本嗓唱法,也曾吸收各家之所長,評劇的發聲、豫劇的拖腔、河北梆子的碰板以及京劇的吐字收音等技巧,形成了她高亢激昂、韻味淳厚的武派唱腔。

武派代表——武鴻鳳的唱腔風格以下譜為例:

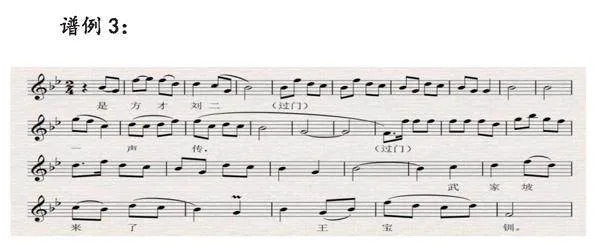

譜例2:

武鴻鳳的唱腔與李派相比更加豪放,嗓音更加洪亮,唱詞上增加了擬聲詞、虛詞等,更加擅長使用顫音、倚音、下滑音、頓音等裝飾音唱法,長拖腔的使用使得主人公的感情更加悲切。每句都是眼起板落,落于徵音,但偶爾的離調使用,使得音樂更加具有感染力。

《桃花庵》中陳妙善的扮演者魏玉娟是當下仍活躍在舞臺上的李派代表演員之一。代表性劇目角色主要有《盤坡》中的王寶釧、《借髢髢》中的王嫂等。還曾飾演平調魔幻舞臺劇《黃粱夢》中的彩旦店婆一角,其唱腔和表演極具代表性,是目前武安平調落子青年演員們主要的指導教師之一。

魏玉娟的旦角唱腔以《盤坡》中王寶釧唱段為例:

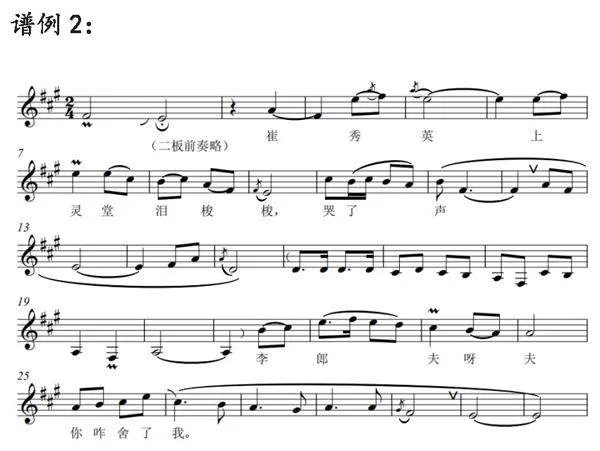

譜例3:

此為一個【二板】唱段,以上下句為基礎,音樂旋律主要在中高音區運動,裝飾音不多,眼起板落,較為規整。其表演風格多變,既可演正旦王寶釧,也可勝任彩旦王嫂一角。

通過當下旦角藝人和老藝人的對比,體現出老藝人們的表演更多裝飾音、更多即興性,當下藝人的唱腔更加簡潔、規整。從20世紀40年代女演員加入以來,旦角開始由女性擔任,所以當下的旦角藝人比老藝人音區更加高、唱腔更加圓潤流暢,身段表演也更加生動活潑。

(二)生角

生角中較為著名的是秦崇德,藝名“十三紅”③,師承著名小生午時的④,他的小生唱腔具有清脆、婉轉的特點,在后來表演林沖這類角色時吸收了紅臉蒼勁、高昂、剛毅的特點,使其唱腔洪亮、流暢。他的唱腔結合了小生和紅臉這兩個行當的特點,使得自己所表演的角色人物形象更加豐滿、多面化,被藝人們稱為武安平調落子的里程碑式人物。

秦崇德的小生唱腔以《禰衡罵曹》唱段為例:

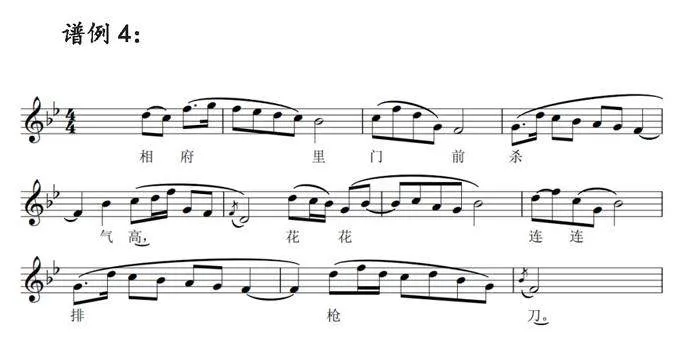

譜例4:

這一個上下句中,有四個句逗,唱腔眼起板落,音域與旦腔類似,在中高音域進行演唱。旋律起伏、音程跳度大,大量使用八分音符和附點音符,并無過多裝飾。這也正顯示出其小生與紅臉唱腔兼具的特點。

《桃花庵》中蘇寶玉的扮演者徐平是當下武安平調落子劇團優秀的小生表演者,其女扮男裝的表演被稱為“平調第一女小生”,其代表劇目角色主要有《恩仇記》的施子章、《打金枝》的駙馬等。其唱腔嘹亮圓潤,極具特點。

徐平的小生唱腔以《恩仇記》施子章唱段為例:

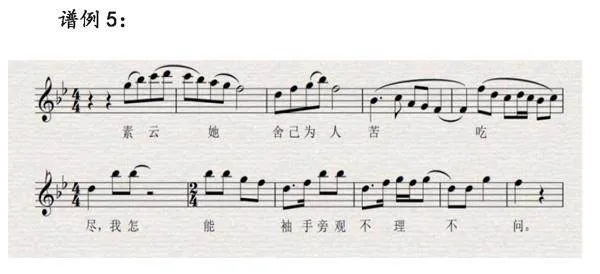

譜例5:

上譜為一個劈頭板,十字句,多使用八分音符,音域多在高音區,旋律起伏較大,較少使用裝飾音,音樂是較為規整的上下句。這也反映出徐平的嗓音較為嘹亮,但又不失圓潤,其唱腔流暢,唱出了施子章大義凜然的性格。其為當下邯鄲市平調落子劇團的小生代表,深受聽眾們的喜愛。

從生角的變化中可以看出,前人的生角仍是偏武小生,秦崇德的小生是生角與紅臉的結合。近代以來由于文戲的增多,小生們也多為文小生,這使得女性扮演小生行當成為可能,當下的小生也很少去表演其他行當的戲,這也說明戲曲行當的分類更加細致化、專業化。

(三)紅生

紅生的代表性人物是卜錫林,戲迷稱其為“河渠紅臉”,專攻紅臉,塑造出的人物慷慨悲壯、扣人心弦,感染力極強,極具燕趙慷慨悲歌之風。無論是正派還是反派都表現得入木三分。扮演的經典人物有《兩狼山》的楊繼業、《盤坡》中的薛平貴、《跑城》中的徐策等。

(四)黑臉

黑臉的代表性演員王忙來,被稱為“活老包”⑤,專攻黑臉行當,他從藝以來演出從未間斷過,他的黑臉戲有“三背”“五鍘”,即《王彥章背篙》《敬德背鞭》《高旺背棒》《鍘陳世美》《鍘趙王》《鍘四國舅》《鍘判官》《鍘包勉》。他博采眾家之長,從京劇花臉,豫劇、河北梆子黑頭等相似行當中學到許多道白、叫板、唱腔、做派等技藝。使得其唱腔粗獷、激昂豪放、道白清晰、字正腔圓,其嗓音洪亮、帶有雷音,表演形象逼真。在武安、邯鄲、邢臺、安陽及晉東南一帶頗有名望。

王忙來的黑臉唱腔以《鍘趙王》包拯唱段最為經典,黑臉行當的傳統唱法是在敘述性【二板】唱段之前和之后的結束處都會使用帶嗓的唱法,其主要音區為d-D1,常用的帶嗓音區為g1-c2,比旦腔低。黑臉唱腔和紅臉唱腔一樣,在大段敘述性唱段之前的【栽板】或起腔中,旋律起伏較大,而在敘述性唱段中旋律主要圍繞徵音進行。

張德起是之后優秀的一代黑臉,人稱“平調小黑臉”。他所表演的角色主要有《秦香蓮》中的包公、《歸宗圖》的薛剛、《打金枝中》的郭子儀,還有平調現代劇《沙家浜》中的胡傳魁、舞劇《紅色娘子軍》中的南霸天,以及近些年來的《胡服騎射》《太極魂》《黃粱夢》中的角色。他善于表演,所塑造的角色性格各不相同。張德起的黑臉唱腔已經不再使用帶嗓唱法,旋律也更加簡潔。

(五)落子的角色行當

武安落子的行當并不多,最少可兩人一臺戲,而且多數演員可身兼數個行當的表演。魏洪昌是武安落子戲的一代名流,被稱為“小如意”。練功認真刻苦,后在天津受到評劇的影響,對落子戲進行了進一步的改進。在音樂伴奏中加入了橫笛,在唱腔上苦練發音以達到清脆、甜美、動聽,吐字清晰,從而深化人物性格,還改進了化妝頭面。這使得落子戲由簡陋走向精細,演出質量提高,增加了演出和收入。他最拿手的三部戲分別是《呂蒙正趕齋》《杭州失印》《安安送米》,其演出達到爐火純青的地步。

路洪貞藝名“柿餅眼”,是落子戲中有名的丑角和彩旦。1954年以落子戲《借髢髢》參加省第一屆戲曲匯演,其扮演的王嫂潑辣、風趣,鄉土氣息濃郁,中低音變化自如,唱腔深厚爽朗。專家稱其為“歡樂大師”。他在現代戲《高山流水》中飾演王老槐、《金馬駒》中飾演大爺,塑造角色很成功。

當下落子戲的演員中最為著名的是王艷書的旦角以及人稱“落子王”的魏建增。王艷書活躍于各村鎮,嗓音清脆嘹亮,中低音跨度大,唱腔處理得當,人物塑造生動。魏建增人稱“落子王”,他所表演的人物總是活靈活現,唱腔圓潤、有趣。

武安落子當下藝人的表演比前輩少了鄉土氣息,多為普通話與方言的結合。從鄉村走向城市的過程中,更多地吸取了平調的表演藝術,走向更大的表演舞臺。更是有學美聲的演員從事武安平調落子表演,使得這一藝術少了生活感,多了藝術感。

五、結語

武安平調落子當下的藝術表現特點與之前的傳統相比有著一些變化,這些變化是社會變遷的結果,也有其劇種的表演尋求進步的結果。劇目的革新,丟棄了腐朽、低俗的成分,增添了積極向上、使人向善的因素,當下的劇目更是和最新的舞臺科技相結合。表演特征中變化最大的當數各個行當唱腔少了即興性,而變得更加規范化。女旦的增加,使得文戲增多,武戲相對減少,也導致了紅生的表演、妝面、角色產生了一定的變化,其角色從武將轉為文官,其表演打戲減少、妝面更加簡潔。

但其發展也面臨著一定的困境,河北邯鄲地處四省交界點,戲曲眾多,其中影響最大的當屬河南豫劇。現邯鄲市內有四個戲劇團,其中三個都是豫劇團,這使得武安平調落子的演出市場被極大壓縮,演出減少。而且邯鄲市平調落子劇團的主要演出活動仍然是各村鎮的婚喪喜事、社火廟會,在城市很少有專門的演出。整個劇團大多處于空閑期,這也使得多數演員并不以此為主業,這方面需要政府的進一步支持。

總的來說,武安平調落子的整體表演更具時代性與豐富性,其未來的發展必將更加具有綜合性,綜合傳統與現代、東方與西方、農村與城市。所謂“傳統與現代”是指其各個行當所表現出的時代新特征,以及將傳統的表演與現代舞臺技術的結合;“東方與西方”是指其場面吸收了大提琴、電子琴等西方樂器,在創作技法中也對西方音樂有所借鑒;“農村與城市”是指其唱詞、咬字等更偏向于普通話,其教育形式更加規范化,也有著從鄉村走向城市大舞臺的趨勢。

參考文獻:

[1]周貽白.中國戲曲發展史綱要[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[2]河北省地方志編纂委員會.河北省志·文化志(文化藝術)[M].北京:方志出版社,2001.

[3]《中國戲曲音樂集成》編輯委員會.中國戲曲音樂集成:河北卷(上)[M].北京:中國ISBN中心,1998.

[4]中國戲曲志編輯委員會編,《中國戲曲志·河北卷》編輯委員會卷編.中國戲曲志·河北卷[M].北京:中國ISBN中心,1993.

[5]周青青.中國民間音樂概論[M].北京:人民音樂出版社,2003.

[6]呂婧.論河北武安落子[J].音樂探索(四川音樂學院學報),2006(S2):137-140.

[7]劉江元.武安平調的傳統唱腔板式[J].大舞臺,2013(04):12-13.

[8]王振林.平調落子音樂唱腔選編(二)[M].北京:中國戲劇出版社,2017.

[9]溫王林.武安平調落子史話[M].石家莊:花山文藝出版社,1994.

[10]張廣明.武安平調落子臉譜[M].北京:中國戲劇出版社,2006.

[11]張午時,賈根山,姚占江.武安平調武安落子音樂[M].北京:中國文聯出版社,2000.

①平調落子藝人的藝名多是聽眾們所取,“自鳴鐘”是說李秀奇的嗓音像鐘一樣的清亮。

②旋律翻高八度進行演唱。

③因其十三歲演出時唱響走紅而得名。

④韓錦堂,藝名午時的,男,民國初峰峰礦區和村鎮人,以小生《反長安》而走紅。

⑤王忙來演包公戲最為出名,被稱為“活老包”。