健康中國背景下大學生健康生活方式影響因素研究*

【摘" 要】 隨著健康中國戰略的推進,大學生作為國家未來的棟梁,其健康生活方式的培養受到社會廣泛關注。鑒于廣西地區大學生在健康生活方式的養成上面臨諸多挑戰,研究其影響因素對促進大學生群體及全民健康具有重要意義。文章對廣西三所高校的在校大學生生活方式進行了調研,研究發現:心理健康狀態顯著正向影響健康生活方式;社會經濟地位雖對心理健康有正向影響,但對健康生活方式的影響不顯著;校園環境和資源對心理健康狀態和健康生活方式均有顯著正向作用。由此本研究認為:心理健康狀態是推動健康生活方式的一個核心因素,社會經濟地位間接發揮作用,校園環境和資源有著關鍵影響。基于此,建議高校及相關部門加強心理健康教育,為經濟困難學生提供健康資源支持,更新體育設施,開展健康宣傳,建立跨學科研究平臺,以此促進大學生健康生活方式的形成。

【關鍵詞】 健康中國;廣西大學生;健康生活方式;結構方程模型

在《“健康中國2030”規劃綱要》的指導下,我國正致力于構建一個全民健康的社會。該綱要著重指出,推廣和普及健康生活方式是實現全民健康目標的關鍵所在。當前,廣西地區的大學生群體在培養健康生活方式的過程中仍面臨諸多挑戰:生活作息不規律、飲食習慣不均衡以及缺乏足夠的體育鍛煉等問題普遍存在。此外,健康知識的普及不足,自我保健意識薄弱,這些問題的存在不僅損害了大學生的身心健康,也對健康中國戰略目標的實現構成了阻礙。鑒于此,本研究旨在采用結構方程模型,深入分析影響廣西地區大學生健康生活方式的因素,以及這些因素如何相互作用并共同影響健康生活方式。

一、理論基礎及研究假設

(一)理論基礎

1. 社會認知理論

社會認知理論由心理學家阿爾伯特·班杜拉在20世紀70年代末提出,在1986年進一步發展。理論強調個體行為、認知和環境因素之間的相互作用。在健康生活方式的采納上,個體的自我效能感是關鍵。社會經濟地位和校園環境通過提供或限制健康行為的資源和機會,間接影響個體的自我效能感和行為選擇。

2. 社會決定因素健康理論

Michael Marmot等人在20世紀末開始推廣社會決定因素健康理論。該理論起源于對健康不平等的研究,強調社會結構和經濟條件對個體健康狀況的影響,包括教育、收入和社會地位等因素。最新研究通過分析不同社會經濟群體的生活方式,揭示了社會經濟地位與健康行為之間的復雜關系。

3. 社會生態學理論模型

社會生態學理論模型從多層次分析個體行為與環境的相互作用。該模型不僅考慮了個體的生理和心理特征,還涵蓋了社會經濟地位、校園環境和資源等外部因素,這些因素共同作用于個體的健康生活方式選擇。例如,校園環境中的健康促進政策和同伴的健康行為可以作為正向激勵,影響個體的健康決策。

(二)研究假設

基于上述理論基礎,本研究提出以下一系列研究假設,旨在深入探究健康生活方式的影響因素及其相互之間的關系。

H1:大學生的心理健康狀態對其健康生活方式具有正向影響。在此過程中,自我效能信念發揮著關鍵的調節作用。具體而言,具有高自我效能感的個體更傾向于相信自己能夠成功采納并堅持健康行為。

H2:社會經濟地位對健康生活方式產生正向影響。相較于社會經濟地位較低的個體,地位較高的個體可能更具備采納健康行為的條件和傾向。這主要歸因于他們擁有更多的資源和知識來支持健康生活方式的選擇。

H3:積極的校園環境和充足的健康資源,如體育設施和營養教育,對促進學生的健康生活方式具有顯著的正向作用。校園所提供的資源和政策可以作為一種正向激勵,引導學生的健康決策并塑造良好的行為習慣。

H4:大學生的社會經濟地位與其心理健康狀態之間存在正相關關系。根據中國綜合社會調查(CGSS)2021年的數據,家庭社會經濟地位越高的居民,其心理健康水平也往往越好。

H5:校園環境和資源對學生的心理健康具有顯著的正向影響。校園內的資源,包括心理健康服務、健康教育項目等,能夠為學生提供必要的支持和幫助,使他們更好地應對學業壓力和個人問題,從而提升心理健康水平。

二、研究方法

(一)研究設計

本研究旨在健康中國戰略的大背景下,深入探討廣西部分高校大學生健康生活方式的影響因素。為此,采用了橫斷面調查設計,以全面評估心理健康狀態、社會經濟地位以及校園環境資源如何共同作用于大學生的健康生活方式。

(二)測量工具

為確保研究的準確性和全面性,采用以下測量工具:

基本信息問卷。此問卷用于收集參與者的人口統計特征,包括性別、年級和專業等,以便對樣本的基本構成進行準確描述。

健康生活方式影響因素量表。該量表旨在深入分析并確定影響大學生健康生活方式的三大因素:心理健康狀態、社會經濟地位和校園環境資源。

具體測量指標涵蓋:

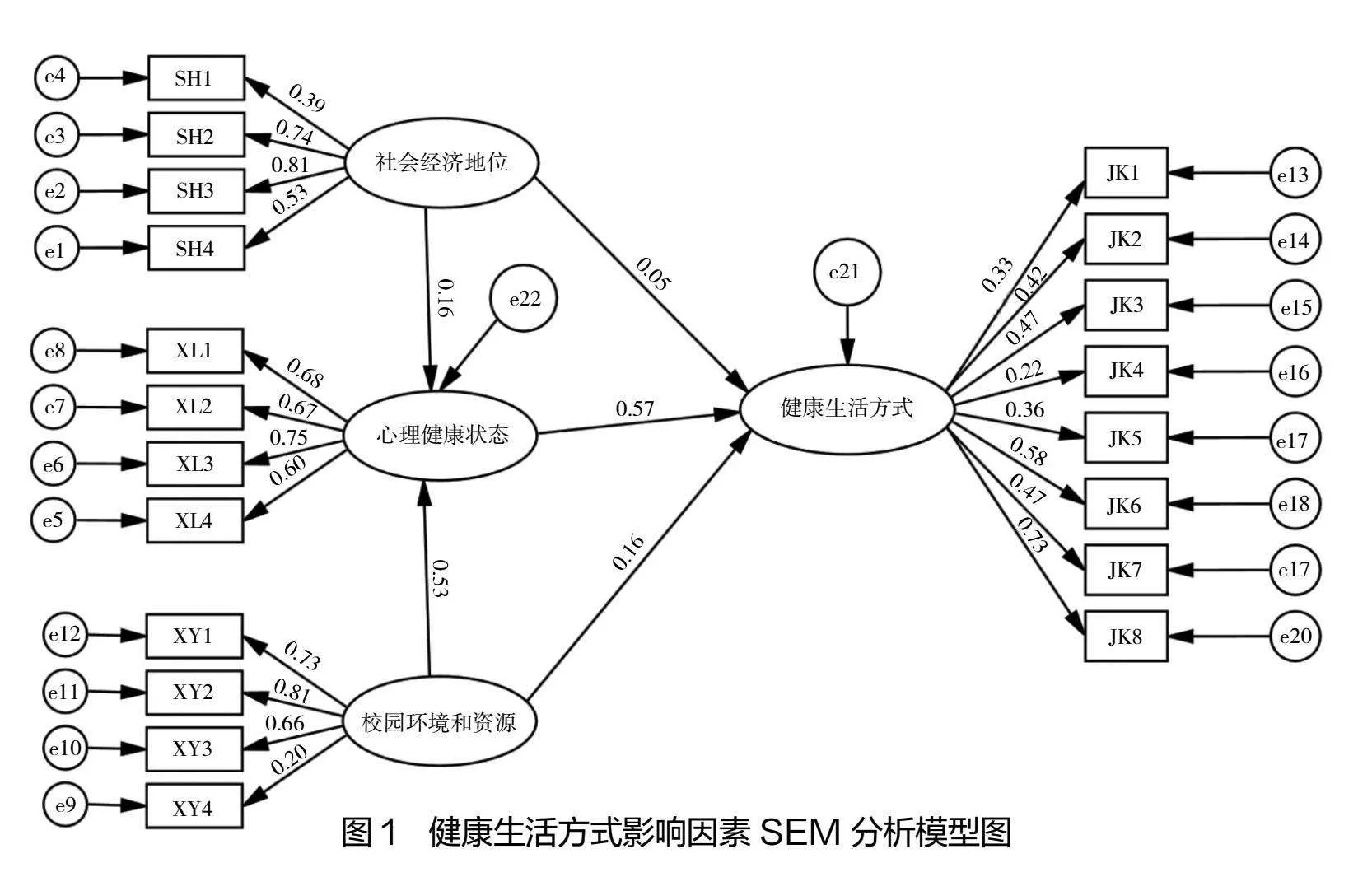

心理健康狀態。涉及個體的情緒狀態(XL1)、自我效能感(XL2)、生活滿意度(XL3)以及社會支持感知(XL4)。

社會經濟地位。包括家庭月收入(SH1)、父親受教育程度(SH2)、母親受教育程度(SH3)以及城鄉分類(SH4)。

校園環境和資源。考察校園內提供的體育設施滿意度(XY1)、健康教育活動量(XY2)、健康食品獲取便利性(XY3)以及健康促進活動參與度(XY4)。

大學生健康生活方式量表。采用王冬等人編制的量表,并根據本研究的具體需求進行了適當修改。該量表涵蓋運動鍛煉(JK1)、生活規律(JK2)、飲食營養(JK3)、健康危害避免(JK4)、健康責任(JK5)、人際關系(JK6)、壓力管理(JK7)以及生命欣賞行為(JK8)等八個維度,采用Likert 5級評分標準進行評估。

(三)樣本與數據收集

樣本來源于廣西地區三所高校廣西職業師范學院、廣西中醫藥大學、廣西警察學院在校大學生。通過結合方便抽樣和分層抽樣的方法選取,確保樣本具有代表性。數據收集通過“問卷星”在線調查完成。最終回收問卷726份,其中有效問卷709份,有效率為97.66%。男226人,女483人;大一183人,大二306人,大三及以上220人。

(四)分析方法

在數據分析階段,采用了結構方程模型(SEM)進行深入研究。首先,使用SPSS 27.0軟件完成描述性分析和量表信度檢驗。隨后,利用AMOS 28.0軟件進行SEM分析,該方法能夠同時評估測量模型的效度以及潛在變量之間的假設關系。所有統計測試的顯著性水平均設定為α=0.05,以確保研究結果的準確性和可靠性。

三、結果分析

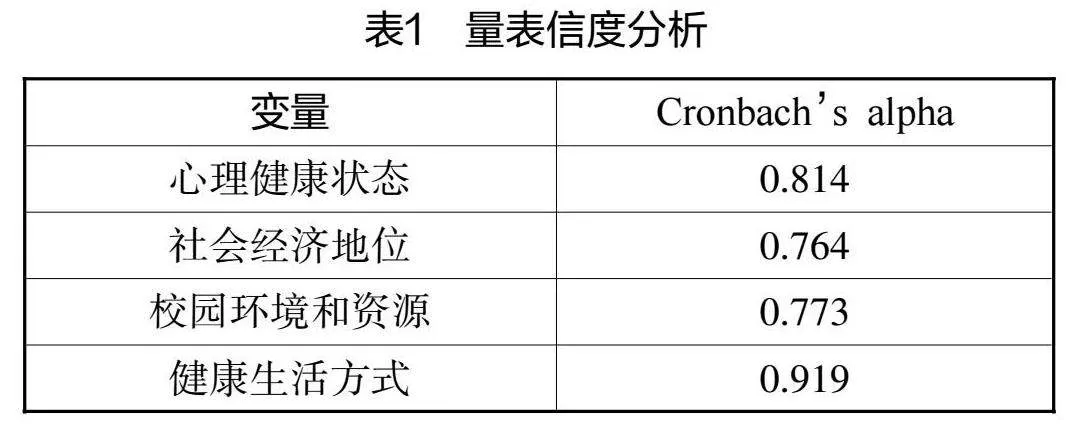

(一)信度分析

本研究采用了Cronbach’s alpha系數檢驗方法來評估量表的內部一致性。如表2分析顯示,主要因素及健康生活方式總體的信度系數均達到了0.7以上,這表明研究所使用的量表具有良好的內部一致性和較高的信度。

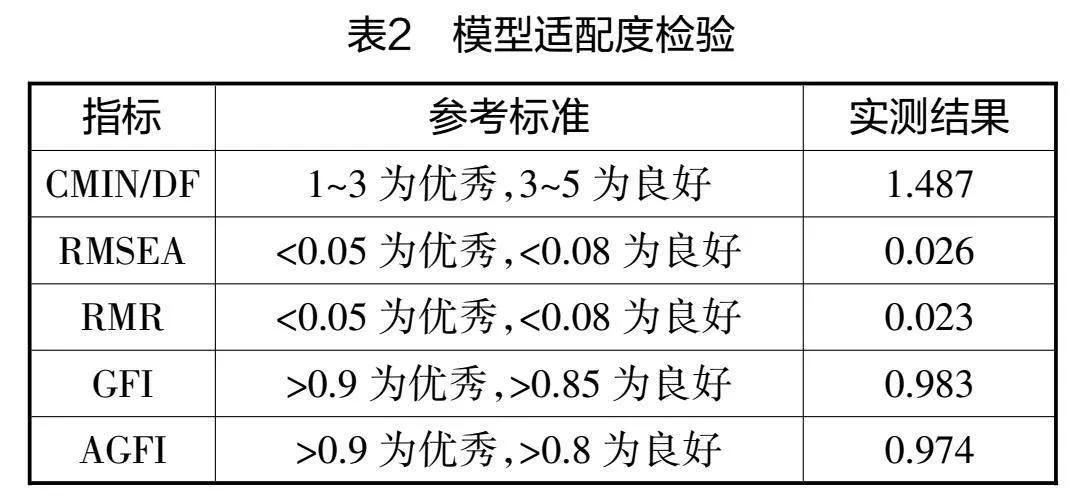

(二)效度分析

如表3所示,根據模型適配檢驗結果顯示CMIN/DF(卡方自由度比)為1.487,RMSEA(誤差均方根)為0.026,兩者均處于優秀范圍內。此外,RMR、GFI、AGFI的檢驗結果也均達到了優秀水平。因此,健康生活方式的影響因素量表的CFA模型展現出了良好的適配度。同時,對大學生健康生活方式量表的CFA模型適配度進行檢驗,結果顯示其CMIN/DF小于5,RMSEA小于0.08,且其他指標RMR、GFI、AGFI均在良好以上,進一步證實了健康生活方式量表的CFA模型同樣具有良好的適配度。

(三)結構方程模型

1. 健康生活方式影響因素SEM模型擬合度檢驗

如表4中SEM模型擬合度檢驗結果顯示,CMIN/DF(卡方自由度比)為2.415,落在1~3的理想范圍內;RMSEA(誤差均方根)為0.045,低于0.05的優秀標準。同時,IFI、TLI、CFI的檢驗結果也均達到了優秀水平。因此,可以綜合判斷健康生活方式影響因素SEM模型的擬合度良好。

2. 健康生活方式影響因素SEM模型路徑關系假設檢驗結果

通過對健康生活方式影響因素SEM模型路徑關系的檢驗結果進行分析,如表5所示,得出以下結論:心理健康狀態對健康生活方式產生了顯著的正向影響(β=0.566,Plt;0.001),因此假設H1成立;而社會經濟地位對健康生活方式的影響則不顯著(β=0.048,Pgt;0.05),所以假設H2不成立。此外,校園環境和資源對健康生活方式也產生了顯著的正向影響(β=0.162,Plt;0.05),因此假設H3成立。同時,社會經濟地位和校園環境和資源均對心理健康狀態產生了顯著的正向影響(β分別為0.16和0.527,且Plt;0.001),因此假設H4和H5均成立。

四、分析與討論

(一)心理健康狀態對健康生活方式的影響

研究結果顯示,心理健康狀態對健康生活方式具有顯著的正向影響。具體而言,路徑估計值為0.566,表明心理健康狀態對健康生活方式具有中等偏上的效應量。這意味著,心理健康狀態的改善可以預測健康生活方式的提升。在廣西這些高校的大學生群體中,心理健康狀態的多個維度,如情緒狀態、自我效能感、生活滿意度和社會支持感知,均能夠協同作用促進健康生活方式的采納。

(二)社會經濟地位與心理健康狀態、健康生活方式的關系

研究進一步發現,社會經濟地位對心理健康狀態有顯著的正向影響。在廣西這些高校中,較高的月均收入可能為家庭成員提供更多的資源來滿足基本需求和追求,如更好的營養、醫療保健和休閑活動,從而有助于減輕經濟壓力,提升心理健康狀態。同時,受教育程度較高的父母可能更有可能將積極的生活態度傳遞給子女,進一步促進家庭成員的心理健康。然而,盡管社會經濟地位對心理健康狀態有顯著影響,但它對健康生活方式的影響在統計上并不顯著。這表明,社會經濟地位雖然可能提供了更多的資源和知識,但這些因素并不總是直接轉化為對健康生活方式的采納。在廣西部分高校的這一特定群體中,還需考慮個人偏好、文化背景、健康意識等內在因素的作用。特別是在健康中國戰略背景下,通過推廣健康知識和健康行為,鼓勵全民參與到健康生活方式的實踐中,可能有助于縮小社會經濟地位與健康生活方式之間的差距,促進學生群體形成更為健康的生活方式。

(三)校園環境和資源對心理健康狀態、健康生活方式的影響

研究還顯示,校園環境和資源對心理健康狀態有顯著的正向影響,估計值為0.527,表明校園環境和資源是促進學生心理健康的重要因素。這一發現與社會認知理論相一致,即優質的校園環境和資源可以提供更多的學習和成長機會,從而增強學生的自我效能感和生活滿意度,進而提升心理健康狀態。具體而言,體育設施可以鼓勵學生參與體育活動,釋放壓力;健康教育活動可以增強學生的健康意識和自我管理能力。同時,校園環境和資源對健康生活方式也有顯著的正向影響。在廣西這些高校中,體育設施的可用性和健康食品的獲取便利性直接影響學生采納健康生活方式的能力。盡管估計值較小,意味著它們可能不是最主要的影響因素,但在健康中國背景下,這一發現仍提示研究人員應進一步優化廣西高校的校園環境,增加體育設施和健康教育活動,以促進學生的健康生活方式。

五、結論與建議

(一)結論

在健康中國戰略的大背景下,本研究聚焦廣西部分高校的大學生群體,深入探究了心理健康狀態、社會經濟地位和校園環境資源對大學生健康生活方式的多維度影響。研究顯示,心理健康狀態是推動健康生活方式的核心要素,其重要性不容忽視。同時,社會經濟地位雖未直接對健康生活方式產生顯著影響,但通過正向影響心理健康而間接發揮作用。此外,校園環境和資源作為關鍵因素,對心理健康和健康生活方式均產生了顯著的正向效應。這些結論充分凸顯了在廣西部分高校中實施健康中國戰略關鍵行動的重要性,如加強心理健康促進、開展健康教育活動以及建設健康環境等,對大學生群體的健康發展具有深遠意義。

(二)建議

綜上所述,針對廣西部分高校大學生群體,本研究提出以下建議,以促進其健康生活方式的形成與發展:首先,應深化心理健康教育,將其納入教育體系的核心內容。通過為廣西高校學生提供情緒管理和壓力應對等技巧的系統培訓,幫助他們建立積極的心理狀態,為健康生活方式的形成奠定堅實基礎。其次,應優化經濟資源配置,為經濟困難的學生提供更多的健康資源支持。確保他們在廣西地區能夠獲得必要的健康服務和食品,從而減輕經濟壓力,提升整體健康水平。再者,應大力提升體育設施建設,定期更新和維護廣西高校的體育設施,并創新體育課程和活動。以此激發學生的運動熱情,培養他們終身運動的習慣,為健康生活方式的持續發展注入活力。此外,應開展全面的宣傳教育活動,利用校園媒體和社交平臺等渠道,結合廣西地區的文化特點,廣泛宣傳健康知識。通過提升學生的健康意識,引導他們自覺采納健康生活方式。最后,應推動跨學科健康研究,建立跨學科研究平臺。鼓勵廣西高校在健康生活方式的科學理論和實踐路徑上進行探索和創新,為大學生群體的健康發展提供更為全面和深入的支撐。

參考文獻:

[1] 謝瑾蕙,李榮源. 廣西在校大學生健康素養現狀與影響因素及干預策略研究[J]. 運動精品,2023,42(11):43-45.

[2] 黎繼斌. 廣西大學生不健康行為與對策研究[J]. 體育世界:學術,2016(08):59-63.

[3] 王志琳,姜飛月. 健康行為改變中的社會認知因素:HAPA模型述評[J]. 醫學與哲學,2006,27(07):16-18.