高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)傳承創(chuàng)新研究

摘要:目的:中華民族獨特的精神世界和價值追求,體現(xiàn)了中華民族在長期生產(chǎn)生活中形成的世界觀、人生觀、價值觀、審美觀等,是中華民族最基本的文化基因。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在延續(xù)發(fā)展中華文明、維護國家統(tǒng)一和民族團結(jié)、形成和豐富中華民族精神等方面發(fā)揮了重要作用,是中華民族的“根”與“魂”。新形勢下,傳承和發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與涵養(yǎng)社會主義核心價值觀、建設(shè)中國特色社會主義精神文明有機統(tǒng)一,不斷鑄就中華文化新輝煌,對中國特色社會主義建設(shè)具有重大意義。以社會主義核心價值觀為導(dǎo)向,深入挖掘中華美育內(nèi)涵,強化文化自信,以浸潤式方法踐行美育,構(gòu)建教育新路徑,積極開展并深入推廣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育是高校肩負的重要職責(zé)。方法:文章基于“木”之隨想教學(xué)案例,分析與闡述高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)教學(xué),以推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)傳承創(chuàng)新。結(jié)果:要將美育融入日常教學(xué)中,通過漸進式滲透,提升學(xué)生的審美能力與情感體驗,從而滋養(yǎng)其內(nèi)心,激發(fā)其創(chuàng)新潛能。結(jié)論:應(yīng)注重培養(yǎng)高素質(zhì)人才,不僅要保證人才具備職業(yè)技能,也應(yīng)注重提升其文化素養(yǎng)。特別是以培養(yǎng)技能型人才為主的院校,更應(yīng)將傳統(tǒng)文化融入教育中,承擔(dān)起弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的使命,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

關(guān)鍵詞:中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù);傳承;創(chuàng)新;教學(xué)

中圖分類號:G122;J704 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)11-0-03

近代著名教育家蔡元培強調(diào):“美育者,應(yīng)用美學(xué)之理論于教育,以陶養(yǎng)感情為目的者也。”美育作為歷史文化的基石,延伸至未來交匯之處,是聯(lián)系不同時代和不同文化背景的人的橋梁。美育的提升超越了民族繁榮的單一考量,深度關(guān)聯(lián)著全人類社會生活質(zhì)量的提升,有利于培養(yǎng)學(xué)生的審美與創(chuàng)新能力。美育通過綜合運用各種藝術(shù)形式以及自然界和社會生活中的美學(xué)特質(zhì)來實現(xiàn)教育目標[1]。藝術(shù)實踐本身就是美育的重要組成部分,等同于藝術(shù)教育。美育在人的全面發(fā)展過程中占據(jù)核心地位,不可或缺。

1 實施背景

中華傳統(tǒng)文化源遠流長,底蘊深厚且不斷演變,內(nèi)涵豐富。在古老的文獻和詩詞中,“木”字的身影猶如滿天繁星,無處不在地閃爍著。《管子·權(quán)修》的警句“十年樹木,百年樹人”,強調(diào)了培養(yǎng)人才的長遠意義,超越了物質(zhì)建設(shè)。在古代,木鐸與金聲并舉,象征著悠揚動聽的樂音,體現(xiàn)了當(dāng)時的文化特色。古代文獻記載,鐸這一傳統(tǒng)器物源自遠古的夏商時期,其金屬結(jié)構(gòu)獨特,能奏出悠揚的樂章[2]。《論語·八佾》云,“天下之無道也久矣,天將以夫子為木鐸”,意思是時局紛擾日久,上天特地讓孔子作為撥開迷霧、啟迪世人智慧的神圣木鐸。這句話表達了對孔子的深深敬仰,將孔子視為應(yīng)對道德滑坡時期的啟示者,致力于推廣和實踐仁愛與道義。在古代文化中,木鐸被視為文明的象征,主要用于傳達官方的政令;金鐸則象征著軍事力量,專為軍事指令和調(diào)度服務(wù)。孔子以傳遞智慧的木鐸比喻自己,強調(diào)自己肩負啟蒙大眾的重要職責(zé)。孔子一生專注于教育事業(yè),因此,木鐸這一符號頗具深意,它的木舌仿佛象征著教育者的教誨之職。北京師范大學(xué)獨具匠心地選擇了木鐸作為校徽標識,這一設(shè)計深刻體現(xiàn)了學(xué)校的教育理念,象征著智慧的啟蒙,強調(diào)其肩負的社會責(zé)任,完全契合高等教育追求真理、培育人才的核心價值。在《詩經(jīng)》中,“木”這一意象具有豐富的內(nèi)涵,如“南有樛木,葛藟累之”象征堅韌與和諧。對其進行現(xiàn)代解讀,可表達為“祝您如同君子般溫文爾雅,福澤深沉,常伴左右”。我們可以從《詩經(jīng)·樛木》的名句中汲取靈感,“培育君子如培育樛木,需以柔韌之心耐心塑造”,字里行間充滿了頻繁互動所引發(fā)的深度交流和情感共鳴[3]。

2 主要目標

美育的核心目標在于提升學(xué)生的審美認知能力,鼓勵他們深入探索和體驗美的內(nèi)涵,以培養(yǎng)他們獨特的藝術(shù)欣賞能力和深層次的美學(xué)素養(yǎng)。教育的核心在于情感的引導(dǎo),教師要通過靈活多樣的教學(xué)方式,逐步培養(yǎng)和提升學(xué)生的審美感知與批判能力,讓每個個體由衷地珍視美好,全面發(fā)展其人格特質(zhì),擁有多元化的興趣愛好,并追求崇高的精神境界。這不僅有利于個人的成長,還是社會全面繁榮的源泉[4]。教師要通過富有創(chuàng)意的肢體教學(xué)方式,深入挖掘和展現(xiàn)“木”字的深刻內(nèi)涵,使學(xué)生們深入理解與欣賞漢字藝術(shù);不斷嘗試新穎的教學(xué)策略,強調(diào)對漢字美感的感知,并積極鼓勵學(xué)生們發(fā)揮創(chuàng)新思維,點燃思考的火花[5]。

3 實施內(nèi)容

3.1 課前準備

第一,準備扇子、水袖、劍等道具。

第二,搜集整理與“木”字相關(guān)的詩詞。

3.2 課堂教學(xué)目標

第一,知識目標。通過對與“木”字相關(guān)的古詩句以及傳統(tǒng)文化的學(xué)習(xí),提升學(xué)生對傳統(tǒng)文化的解讀與認知能力。

第二,能力目標。讓學(xué)生利用肢體書寫“木”字,提升學(xué)生的舞蹈表現(xiàn)能力,激發(fā)學(xué)生對另一種漢字學(xué)習(xí)模式的興趣。

第三,情感目標。用漢字的解讀方式激發(fā)學(xué)生編創(chuàng)舞蹈作品的熱情,激發(fā)學(xué)生對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱愛,使其傳承和創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

3.3 實施過程

第一,課前導(dǎo)入。解讀漢字“木”的文化內(nèi)涵。

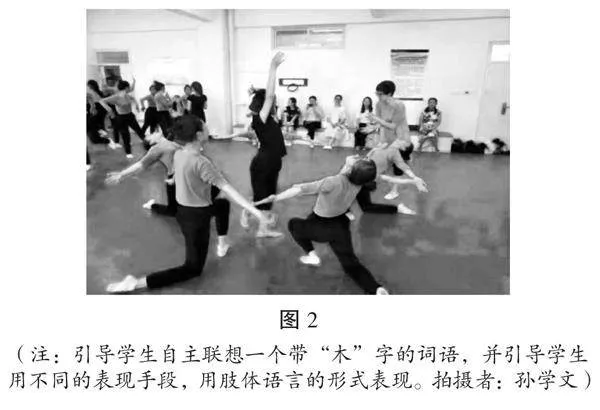

第二,內(nèi)容闡述。圍繞漢字“木”編創(chuàng)舞蹈,啟發(fā)學(xué)生的思維,使其對舞蹈編創(chuàng)概念有新的認識。表現(xiàn)經(jīng)過美化的、極富感情色彩的動作,在一定的空間和時間內(nèi)用身體語匯表達感情。該課程分為兩大板塊:第一個板塊是以漢字“木”的筆畫為主線,以地面為紙,用原場步的流動在地面寫“木”字,啟發(fā)學(xué)生將其舞蹈化,加入3種不同維度的舞蹈動作和造型表現(xiàn)“木”,啟發(fā)學(xué)生將四小天鵝的造型變換成“木”字,用鏡面雙人舞的流動表現(xiàn)“木”的筆畫。最后將所有的“木”字筆畫動作連接在一起,以古典音樂為背景展示。第二個板塊是引導(dǎo)學(xué)生思考幾個帶“木”字的詞語,并聯(lián)想不同的舞蹈種類表現(xiàn)。由教師給學(xué)生分組或者學(xué)生自由組合,每組根據(jù)自己聯(lián)想到的詞語準備8個八拍的動作配音樂展示。延伸學(xué)生們所想的“木”字的詞語的文化內(nèi)涵,發(fā)揮學(xué)生的想象力,將其創(chuàng)意用8個八拍的舞蹈動作配音樂展示。

第三,具體過程(見圖1)。

第一個板塊以4人為例。

(1)以身體為毛筆,用腳步在地面書寫“木”字。

(2)每人一個八拍的“木”字筆畫動作(分單、雙手),同時加入3個維度空間。

(3)寫“木”字游戲,借鑒寫“王”字游戲,將其舞蹈化。

(4)用腿按筆畫順序?qū)憽澳尽弊郑⑵湮璧富?/p>

(5)借鑒四小天鵝的隊形,加入雙人舞編舞鏡面技巧,4人協(xié)作,在地面寫“木”字。

(6)用音樂將所有編創(chuàng)動作串聯(lián)起來。

第二個板塊。

首先,每人聯(lián)想一個帶“木”字的詞語。教師以“木棉花”為例,引導(dǎo)學(xué)生對詞語進行解讀。

(1)木棉花的花語是“珍惜眼前的幸福”,這種幸福不限于愛情,也可以是友情,引導(dǎo)學(xué)生用女子雙人舞的舞蹈形式表現(xiàn)。

(2)此花不需要綠葉陪襯,孤傲綻放,引導(dǎo)學(xué)生運用漢唐水袖編排動作。

(3)天空中的云朵像木棉花一般,引導(dǎo)學(xué)生以膠州秧歌為主,運用道具扇子進行編排。

(4)引導(dǎo)學(xué)生運用音樂《木棉花開》編創(chuàng)少兒舞蹈。

接下來,由學(xué)生自主聯(lián)想有關(guān)“木”字的詞語,領(lǐng)會詞語的內(nèi)涵,并編創(chuàng)舞蹈(見圖1)。

第四,最終環(huán)節(jié)即舞蹈作品展示。通過第一個板塊的學(xué)習(xí),編創(chuàng)了一個以肢體語言書寫“木”字的舞蹈作品;在第二個板塊的學(xué)習(xí)中,學(xué)生自主編創(chuàng)了漢唐水袖舞、膠州秧歌、現(xiàn)代舞、當(dāng)代舞、少兒舞等舞蹈形式,運用了扇子、劍、水袖等道具。

第五,總結(jié)與評價教學(xué)過程及最終舞蹈作品展示過程的優(yōu)缺點,以便更好地提高教學(xué)案例的完整度。

4 成效

在教學(xué)初始階段,教師作為主導(dǎo)者,進行深入講解,學(xué)生則作為積極的輔助參與者。教師運用別具一格的手段,通過剖析漢字“木”,并結(jié)合富有表現(xiàn)力的肢體動作,點燃了學(xué)生們對舞蹈藝術(shù)的熱情,更深化了他們對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的認識。教師的引導(dǎo)與學(xué)生的創(chuàng)新實踐活動相互穿插。在課堂互動中,學(xué)生們以小組形式呈現(xiàn)學(xué)習(xí)成果,這不僅讓他們有機會展現(xiàn)個人才能,還有效鍛煉了他們的團隊合作與協(xié)同工作技巧[6]。教師與學(xué)生積極互動,結(jié)合科學(xué)的評估體系,顯著激發(fā)了學(xué)生們學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化的興趣。起初,他們處于被動狀態(tài),但隨著時間的推移,他們逐漸變得積極主動,感受到了學(xué)習(xí)的樂趣,對教師的信任度也顯著提升。教師的鼓勵與積極評價促進了這種樂觀教學(xué)環(huán)境的形成,從而取得了顯著的教學(xué)成果。深入探討“木”這一主題,目的在于提升學(xué)生對美的理解和欣賞能力,以便他們在日常生活中能更加自如地創(chuàng)造和領(lǐng)略藝術(shù)之美。

5 反思

舞蹈教育在增強學(xué)生自信心方面具有獨特作用,其重要性不容小覷。筆者專注于構(gòu)筑深厚的師徒聯(lián)結(jié),特別注重對學(xué)生自尊心與自信心的培養(yǎng)。例如,對膽小的孩子充滿熱情,積極贊賞他們每一點微小的進步,以激發(fā)他們的求知欲望和學(xué)習(xí)動力。細致入微地觀察他們各自的優(yōu)點,并在恰當(dāng)?shù)臅r機予以贊揚,以推動他們在學(xué)習(xí)舞蹈藝術(shù)的征途中穩(wěn)健邁進[7]。筆者著重于全面提升學(xué)生的綜合素質(zhì),特別是通過藝術(shù)教育激發(fā)他們的興趣,培養(yǎng)他們獨到的審美視角以及獨立、自信的個性特質(zhì)。在教學(xué)中,注重基礎(chǔ)舞蹈知識與技能的傳授,強調(diào)平衡訓(xùn)練而非過度追求單一的技術(shù)細節(jié),如避免片面強調(diào)腿部柔韌度或腰部力量的極限提升。通過適度的身體柔韌性訓(xùn)練,提升身體姿態(tài)的優(yōu)美度,同時增強身體的協(xié)調(diào)性和自我調(diào)控能力。通過這種體驗,學(xué)生的協(xié)同工作能力、藝術(shù)審美敏感度以及創(chuàng)新思維將得到有效提升。筆者致力于設(shè)計與學(xué)生相適應(yīng)的學(xué)習(xí)課程,適度降低挑戰(zhàn)性,以便他們在屢次取得成就的過程中感受到學(xué)習(xí)的樂趣,產(chǎn)生滿足感[8]。例如,創(chuàng)新的舞蹈編排和音樂模仿活動,能夠有效激發(fā)學(xué)生們的進取心,增強學(xué)生們的自信心,協(xié)助他們克服自我懷疑的心理障礙。通過持續(xù)不斷的教學(xué)強化,學(xué)生們不僅深化了對知識和技能的理解,而且藝術(shù)修養(yǎng)得到了明顯提升。

6 結(jié)語

本研究運用“木”之隨想教學(xué)案例,通過不同的舞蹈形式與肢體語言,將“木”的不同寓意展現(xiàn)出來。一方面,激發(fā)了學(xué)生對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱愛之情;另一方面,引導(dǎo)學(xué)生從不同的角度挖掘漢字之美。通過對該教學(xué)案例的研究,可以從不同的視角出發(fā),挖掘中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的魅力,并且可以通過高校教師輔助中小學(xué)舞蹈課堂的路徑,嘗試用不同的方式傳承與創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù),使之在不同層面的舞蹈教學(xué)中得到運用。當(dāng)然,其中還存在一些不足,未來需要不斷發(fā)現(xiàn)漢字之美,并將其運用在舞蹈教學(xué)中,以舞蹈的形式更好地傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)。

參考文獻:

[1] 劉艷紅.淺談舞蹈教學(xué)中應(yīng)注意的問題[J].大觀周刊,2011(32):201.

[2] 洪魯魯.教師專業(yè)化視野下的教師實踐智慧探究[D].蕪湖:安徽師范大學(xué),2024:5-10.

[3] 陳航航.當(dāng)下我國初中音樂教材倫理內(nèi)容的思考[D].北京:中國音樂學(xué)院,2024:12-13.

[4] 陳麗華.舞蹈教育對青少年美育的作用分析[J].戲劇之家,2017(19):198.

[5] 盧昌杰.《論語》修身論[J].青年文學(xué)家,2017(29):7.

[6] 徐慧琳.淺析高校學(xué)前教育專業(yè)舞蹈教學(xué)的模式[J].北方音樂,2015,35(23):174.

[7] 黃沛舜.舞蹈中的藝術(shù)材料[J].黃河之聲,2011(8):29.

[8] 中國人民政治協(xié)商會議河南省委員會文史資料研究委員會.河南文史資料 第29輯[M].鄭州:中國人民政治協(xié)商會議河南省委員會文史資料研究委員會,1989:78-80.

作者簡介:徐婧文 (1988—),女,博士,講師,研究方向:教育學(xué)。