楚雄彝族青年體質發育研究

[摘要] 體質特征是人體對不同族源、地理環境、文化和生活環境的反映,在營養學、醫學和人類學等方面有著重要的指導和實用價值。本研究以地區彝族青年為研究對象,分析地區彝族青年體質發育現狀。楚雄彝族與其他民族交融中,雖保持有一定的體質特征,但總體上已無明顯差異,楚雄彝族集中于農村鄉鎮地區,生活水平相對較低,鄉村的勞作和活動方式使得上肢的發展相對較好,且男性的身體要更壯實,但同時超重、肥胖的風險更高,且身高和下肢發育上還有待提高。農村鄉鎮、學校、家庭缺少對體質發育的重視或是制約體質發育的重要因素,在鄉村振興建設中,青年生活習慣、營養狀況、體育鍛煉的改善仍需關注。

[關鍵詞] 彝族;青年;體質健康;體質培養路徑

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

中圖分類號:G804

DOI:10.16655/j.cnki.2095-2813.2024.27.000

基金項目:楚雄醫藥高等專科學校科學科研基金項目(2020XBYJ02)。

備注:無

作者簡介:石振金(1992—),男,碩士研究生,初級-助教; 研究方向為基礎醫學相關研究。

通信作者:韓朝智(1982—),男,大學本科,中級-講師; 研究方向為基礎醫學相關研究,27093093@qq.com。

普通作者:姬志林(1980—),男,碩士研究生,中級-講師; 研究方向為人體解剖學。

吳潤雯(1992—),男,碩士研究生,初級-助教; 研究方向為婦產科學、人體解剖學。

基金項目:楚雄醫藥高等專科學校科學科研基金項目(2020XBYJ02)

作者簡介:石振金(1992-)男,碩士,助教,研究方向:基礎醫學相關研究

姬志林(1980-)男,碩士,講師,研究方向:人體解剖學

吳潤雯(1992-)男,碩士,助教,研究方向:婦產科學、人體解剖學

通信作者:韓朝智(1982-)男,本科,講師,研究方向:基礎醫學相關研究,E-mail:27093093@qq.com

A study on the physical development of young people of the Yi nationality in Chuxiong

Shi Zhenjin, Ji Zhilin, Wu Runwen, Han Chaozhi

Chuxiong Medical College, Chuxiong 675000, Yunnan, China

[Abstract] Physical characteristics was the reflection of the human body to different ethnic origin, geographical and cultural environment, and has important guiding and practical value in nutrition, medicine and anthropology. This study takes the Yi youth in the region as the research object to analyze the physical development status of the Yi youth in the region. The Yi nationality in Chuxiong has maintained certain physical characteristics when blending with other ethnic groups, but there was" no obvious difference in general. The Yi nationality in Chuxiong is concentrated in rural areas and has a relatively low living standard. Rural labor and outdoor activities makes the development of upper limbs relatively good, and the male body was stronger, but the risk of overweight and obesity is higher. The lack of attention to physical development in rural towns, schools and families may be an important factor restricting physical development.

[Keywords] Yi nationality;Youth;Physical health;Physical cultivation pathway

楚雄彝族是以西南土著彝族為主體,在與其他部族相互交往、融合的過程中逐步發展,是云南楚雄州的世居民族之一[1]。云南楚雄彝族自治州地處云南滇中腹地,海拔556m-3657m,全州總人口約264.53萬人,彝族占總人口29.1%[2],楚雄州內彝族居民多依山而居,經濟以農為主,經濟欠發達。在青年體質發育研究中,不同地域和民族青年體質發育不盡相同[3],反映了在不同遺傳、地理、文化等發面的差異。隨著對體質健康意識的逐漸增高,關注各民族青年體質發育,不僅是實現鄉村、民族振興的重要內容,更是健康中國的重要組成[4]。本研究以地區彝族青年為研究對象,與漢族青年進行對照分析,分析地區彝族青年體質發育現況、營養狀況,探索地區彝族以及鄉村青年、青少年的體質發育培養途徑。

體質特征是人體成長中對不同的地理環境、文化環境的長期適應,是遺傳、環境、營養、文化、鍛煉和生長規律的結果,其既有明顯的遺傳性,又受環境因素的影響,反映地區人群的機能特征,是評估地區、民族的健康狀況的重要標志[6]。體質特征對個體保持健康的身體形態和生理機能具有重要意義,同時對地區建設、民族建設具有指導意義。

1.研究對象

本研究隨機抽取本校青年,男性156人(彝族60人,漢族96人)、女性156人(彝族88 人,漢族68人)為參考樣本,年齡18-21歲,戶籍及成長環境限制于云南楚雄彝族自治州內。

2.研究方法

按照《人體測量方法》測量頭面部、體部、四肢指標計算指數[5]。測量時遵循知情同意原則,嚴格執行質量控制基本要求。測量單位:cm,精確至0.1cm。數據運用SPSS 26.0的單因素方差分析處理,對照彝族、漢族青年體質差異情況。

3.結果與討論

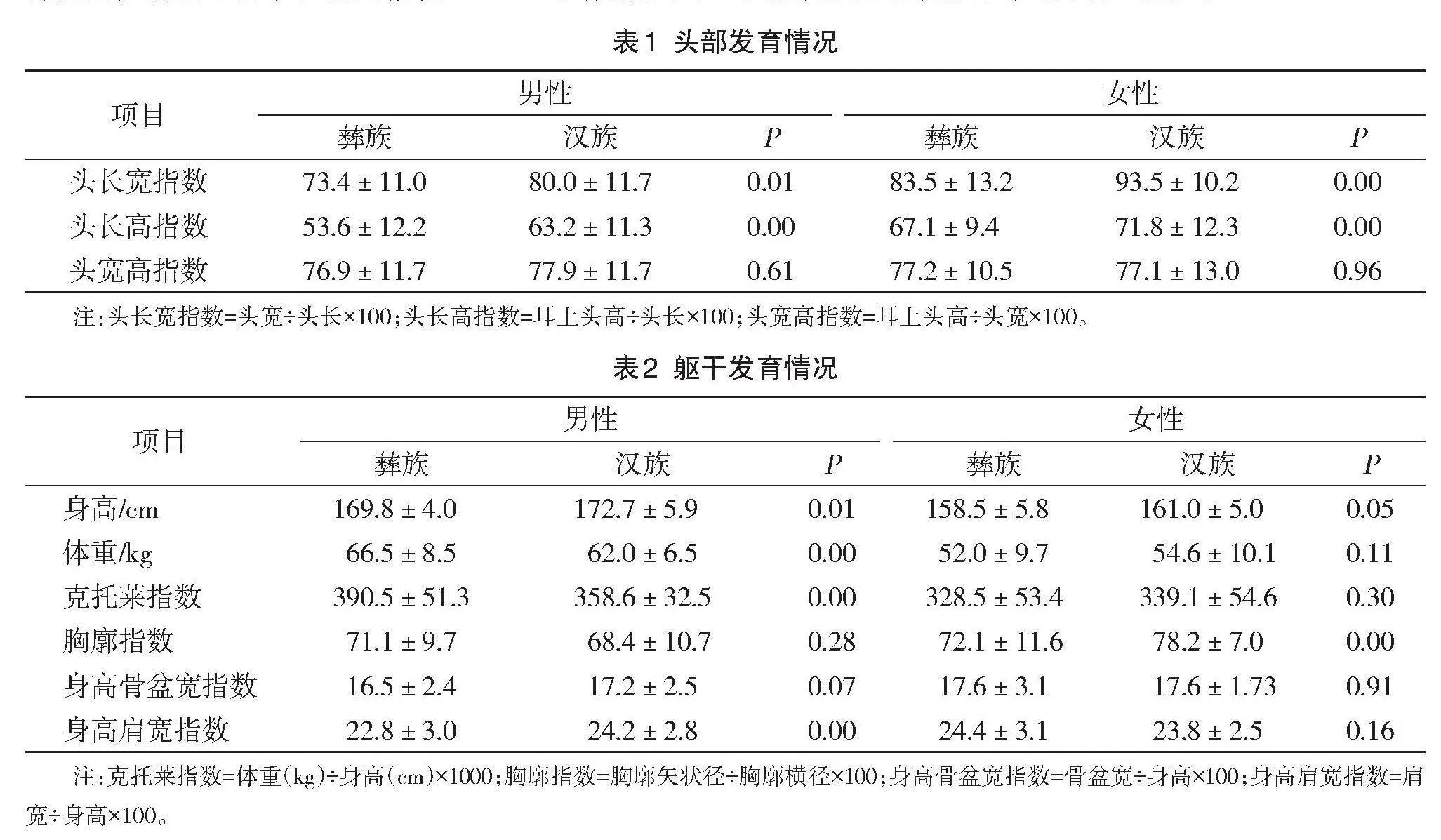

3.1 頭部發育情況

遺傳差異是民族間頭面部特征差異的基礎[7]。不同地區的人群由于環境、遺傳結構的因素影響,容貌特征可能存在共性和差異,共性與長期的融合形成相似生存環境有關,但各個族群在遺傳上依然會表現一定的相對差異性[8]。研究中對比頭部發育(表.1),彝族男女性頭長寬指數、頭長高指數均小于漢族青年,而頭寬高指數則無明顯差異,反映頭部的長度相對較短。頭面部指標(如頭長、頭寬等)主要受遺傳因素的影響,雖然民族間的融合使基因結構在逐漸接近,但楚雄彝族與其他民族依然存在一定的遺傳隔源,使之保持民族的相對容貌特征,因為遺傳、地理、文化的差異,這種特征可能會持續存在。

各指數的計算方法:頭長寬指數(頭寬/頭長×100)、頭長高指數(耳上頭高/頭長×100)、頭寬高指數(耳上頭高/頭寬×100)。*P<0.05。

3.2 軀干發育情況

軀干發育是人體身高、體重以及核心肌群發育的集中體現,是整體素質的反映,身高是生長發育水平的重要指標,體重則反映人體營養狀況,軀干指數是綜合素質的體現。對比軀干發育情況(表.2),彝族男女性身高均低于漢族,彝族男性的體重、克托萊指數較大,而女性的體重、克托萊指數則無差異。身高肩寬指數彝族男性要高于漢族男性,彝族女性胸廓指數則低于漢族女性,而身高骨盆寬指數則無明顯差異。

各指數的計算方法:克托萊指數(體重/身高×100)、胸廓指數(胸廓矢狀徑/胸廓橫徑×100)、身高骨盆寬指數(骨盆寬/身高×100)、身高肩寬指數(肩寬/身高×100)。*P<0.05。

對比中華人民共和國國家衛生健康委員會《7歲~18歲兒童青少年身高發育等級評價》(WS/T 612—2018)標準里18歲青少年,楚雄青年身高發育屬于中等水平,身高對比結果與黃大元[9]等研究相似,但彝族男女性身高相對較低。彝族男性體重、克托萊指數較大,克托萊指數是反映人體的密度和充實度[10],說明彝族男性的身體要更壯實,同時超重、肥胖的風險更高。隨著鄉村振興戰略實施,低生活水平不再是制約體質發育的關鍵,而是意識、飲食、習慣差異共同作用的結果,缺乏對身體發育和體質健康的意識,缺少科學的體育鍛煉指導與監測,也就難以進行及時干預和有效解決。

此外,對比中,彝族女性胸廓指數明顯較小,可能與胸廓或乳腺的發育相關,故民族建設中女性胸部的發育也值得關注。

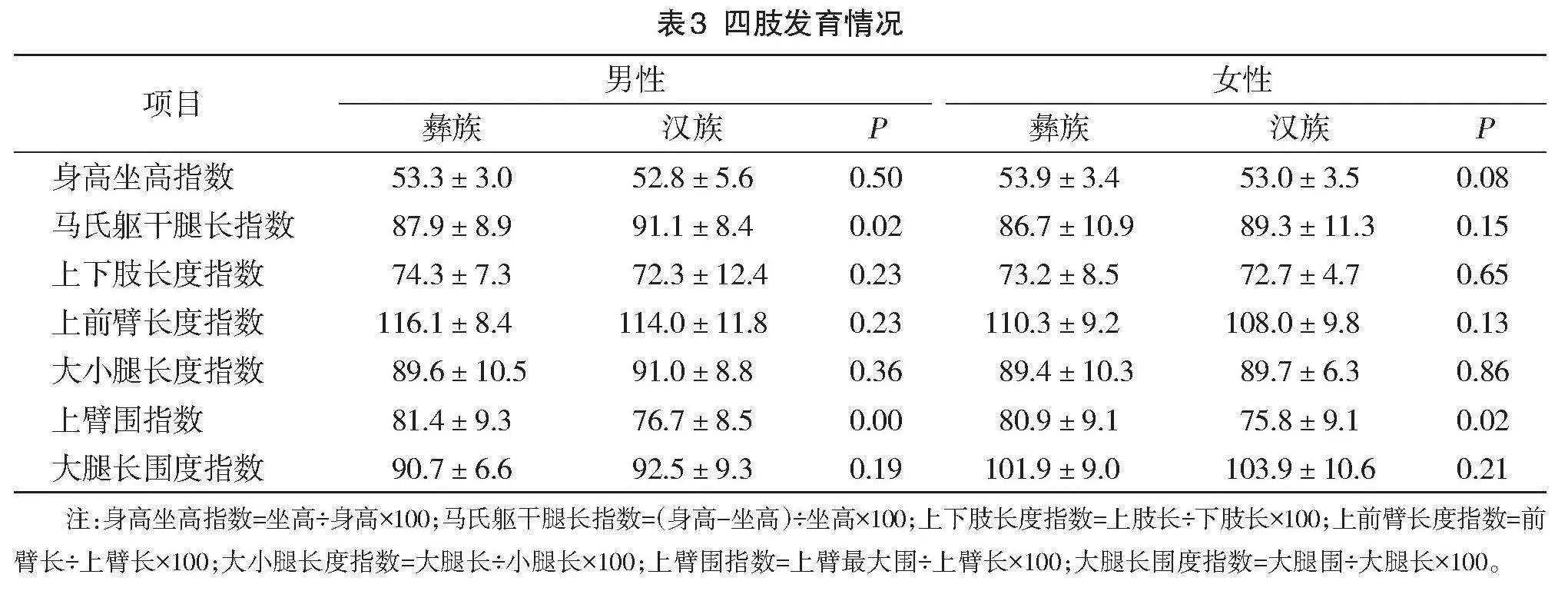

3.3 四肢發育情況

四肢發育情況反映兩個族群身體比例、肢體活動方式的特點。身高坐高指數是人體軀干與下肢的比例關系,馬氏軀干腿長指數反映人體上、下半身的比例關系[11]。對比中(表.3),身高坐高指數、馬氏軀干腿長指數均無明顯差異,結合身高對比,彝族男女性的下肢長度對身高的貢獻度要更低。在上下肢的比較中,彝族青年表現出上前臂指數、大小腿指數無明顯差異,但彝族青年上臂圍度指數相對較大,而大腿長圍度指數相對較低。

各指數的計算方法:身高坐高指數(坐高/身高×100)、馬氏軀干腿長指數[下肢長(身高-坐高)/坐高×100]、上下肢長度指數(上肢長/下肢長×100)、上前臂長度指數(前臂長/上臂長×100)、大小腿長指數(大腿長/小腿長×100)、上臂圍指數(上臂最大圍/上臂長×100)、大腿長圍度指數(大腿圍/大腿長×100)。*P<0.05。

綜上所述,彝族青年在日常活動中上肢的鍛煉、發育相對更好,而對下肢發育存在不足。四肢發育一方面受鍛煉、活動方式影響,另一方面和飲食結構相關,城鎮居民勞動強度較小,體育活動和飲食結構豐富,而鄉村體力勞動較多,但體育活動和飲食結構相對單一,鄉村勞作的推、拉、提等動作主要由上肢完成,可能使其上肢的發育發展較好,出現發育發展不均衡情況。此外,四肢的長度、圍度也會隨不同的飲食結構、營養水平或健康狀況的不同產生變化[11]。

體型體質的研究對營養學、醫學和人類學等方面都有重要的指導和實用價值[12]。民族群體體質常受遺傳因素、地理環境因素和社會環境因素(如營養結構,醫療衛生水平和生活方式)的共同影響。遺傳、地理環境等客觀因素固然存在,但改善社會環境因素也是保障體質與健康的關鍵。本研究中,在遺傳性方面,楚雄彝族在與其他民族交融中,雖保持有一定的體質特征,但總體上已無明顯差異。在地域環境上,楚雄彝族集中于農村鄉鎮,生活水平相對較低,鄉村的勞作和活動方式使得上肢的發育相對較好,且男性的身體要更壯實,但同時超重、肥胖的風險更高,且身高和下肢發展上還有待提高。身體形態的改變本質上是內部身體成分的變化[13],在地區民族發展建設中,提高對體質健康的關注,提供個性化的營養和身體鍛煉的指導,才能有效改善地區民族青年的身體素質。

4.體質培養路徑探究

體質健康是實現個人全面發展的基礎,也是民族發展的基礎條件,是一個民族生命力的象征,增強體質健康預示著民族的未來,是地區鄉村振興、民族振興的關鍵,其體質健康的科學培養將不可或缺。

本文對楚雄州彝族青年體質的研究,實則也反映青少年時期體質培養,青少年時期是身體發育、體育鍛煉習慣養成的關鍵時期。從青少年開始,了解各階段體質特征,分析影響體質健康因素,將有助于于個性化營養和鍛煉指導,從而達到提高體質健康的目的。就楚雄彝族而言,居住地域環境集中于鄉鎮地區,整體觀念和設施服務相對不足,鄉鎮、學校、家庭缺少對體質發育的關注或是制約體質發育的重要因素。

4.1 農村鄉鎮提升社區服務

農村鄉鎮是少數民族聚集的主要生活環境,其文化、體育氛圍和基礎設施與社區服務對體質健康有直接的影響,我國雖然頒布了一系列的方針政策,而農村鄉鎮缺少針對性措施,使其缺乏可操作性和實效性。農村鄉鎮在關注經濟發展的同時,也要關注文體建設,應該有效整合并統籌資源利用,營造良好的文體氛圍,切實解決基礎條件、健康知識普及、社區服務提升等問題,使大眾能廣泛的參與,培養出對文體活動的興趣,養成良好的行為習慣,以擁有強健的體魄。此外,要加強地區生活方式、飲食健康的調查調研,加大體質健康知識的宣傳力度,以及提供體質健康和綜合素質咨詢等辦法,以切實可行的方針政策,為體質健康保駕護航。

4.2 學校轉變培養思路

培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人是學校教育宗旨,而以“應試成績”、“競技體育”等同于體質培養質量,將文體活動排列于其他學科之后,存在“輕體重智”情況,課業負擔擠占休息和體育鍛煉時間。此外,農村鄉鎮教育面臨經費重不足、體育教育工作條件落后、場地設施匱乏等問題,而且缺少具備體質健康相關知識的人員。軟硬件設施的嚴重不足,使校園文體活動都難以保證,體質科學發展更是任重道遠。學校是保障體質發育和傳遞健康意識的重要陣地,關注課業成績的同時需提高體質健康意識;指導課業成績的同時做好體質健康指導;在反饋作業、課業成績的同時,也可以反饋健康狀況、體育達標的情況。做到“智體并舉”,并傳遞體質健康意識,學校和家長雙管齊下,或會更有效地提高體質健康水平。

4.3 家庭更新健康觀念

家庭對體質健康理念的陳舊和認知不足,也是制約體質發育發展的重要因素,將健康等同于沒有疾病,體質等同于體育成績,存在對體質健康的認知偏差。大部分家庭觀念陳舊地將體質發育不良歸因于身體差,忽視飲食結構、生活習慣和行為方式等因素對體質健康的影響。此外,農村鄉鎮家庭日常以農業活動為主,少有文體活動參加,存在家風引領的缺失。體質健康是成長成才的基礎,隨著時代的發展,全面的健康教育也應該是家庭關注的重點,應轉變觀念,需從自身做起,建立體質健康意識。

4.4建立生長發育監測平臺

定期開展健康體檢與發育監測,對身體發育各項指標的監測和評估是了解青少年和青年生長發育情況及體質調查的基本方法[15],或也是提高地區民族體質健康的有效辦法。建立體質健康數據的動態監測平臺,精準把握體質健康發展現狀及存在的問題,形成動態和實時化、精準化的追蹤,才能因地制宜,幫助實現身體素質的全面發展和提高。近年提出的“體醫融合”健康促進理念或值得借鑒[16],通過體質監測、健康評估和運動處方三個主要環節,將體育運動與醫療健康緊密結合,運用科學的運動干預和健康管理,以期全面提升個體的身體素質和健康水平。

5結語

在少數民族和農村鄉鎮發展建設中,經濟建設和傳統文化傳承固然重要,體質健康的培養也需要密切關注,體質發育固然有客觀因素影響,但通過農村鄉鎮提升社區服務、學校轉變培養思路、家庭更新健康觀念、建立生長發育監測平臺等方法,將有助于少數民族地區體質健康的有效提高。要鞏固脫貧攻堅成果,持續推進鄉村振興,就要多措并舉、多點發力,培養德智體美勞全面發展的建設者和接班人必不可少。不斷完善和優化人才培養模式和方法,將是切實的支持和保障。

參考文獻

[1]楊甫旺,楊楊.楚雄彝族文化的源與流 [J].楚雄師范學院學報,2016,31(10):57-64+70.

[2]楚雄州政府研究室.楚雄州與大理州經濟發展的比較與啟示[EB/OL].2019-12-05.http://cxz.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgkxt_content/11532300MB0T75121F-/2019-1205010.htm

[3]李明,王曉晴,孫俊等.云南14個少數民族的體質特征 [J].解剖學雜志,2005(05):596-598.

[4]蔣清,馬蕊,郭曉培. 武陵山區少數民族初中生體質健康特征分析[J].體育科技,2023,44(04):29-31.

[5]席煥久,陳昭.人體測量方法 [M].科學出版社,2010.

[6]張實.中國體質人類學學科體系及其實踐 [J].云南師范大學學報(哲學社會科學版),2012,44(03):88-94.

[7]李詠蘭,張興華,孫澤陽等.中國人的頭面部形態特征 [J].人類學學報,2022,41(03):450-462.

[8]張興華,鄭連斌,李詠蘭,等. 中國人的頭面部觀察指標特征 [J]. 天津師范大學學報(自然科學版), 2024, 44 (02): 75-80.

[9]黃大元,張惠娟,吳國運等.武陵山區苗族兒童少年體質發育 [J].人類學學報,2013,32(02):193-203.

[10]劉志,文青云.克托萊指數在體育科學上的運用與演變 [J].武術研究,2019,4(03):143-146.

[11]李詠蘭,鄭連斌.中國人群的體部指數[J].人類學學報,2022,41(05):848-861.

[12]杜抱樸,杜靖. 中國現代人群上、下肢形態與環境溫度的相關性分析 [J]. 人類學學報, 2021, 40 (04): 644-652.

[13]花兆合,劉再群,李玲等.安徽農村青少年體型的Heath-Carter人體測量法研究 [J].營養學報,2003(04):362-365+369.

[14]侯筱,李紅娟,劉靜民.青少年不同強度身體活動與身體成分的關系 [J]. 中國學校衛生, 2023, 44 (06): 888-892+896.

[15]汪嶺,李剛,朱焰.某地區農村學齡前兒童生長發育情況及影響因素分析 [J]. 健康研究, 2023, 43 (03): 245-249+262.

[16]廖小華. “體醫融合”視域下兒童青少年體質健康模式探索——評《“體醫融合”視域下武陵山區農村兒童青少年體質健康促進研究》[J]. 中國教育學刊, 2024, (04): 120.