建造之外的鄉建

荷蘭建筑師雷姆·庫哈斯曾在《鄉村:一份報告》展覽中表達了反省,認為在全球化的城市模板中,鄉村這個被忽視的領域中正在產生新的建設、培育和思維方式。在這位犀利的觀察者眼中,作為后院保留的鄉村,曾長期處于一種客體、剩余物和可被剝削的狀態。城市的所有需求甚至強求,都可以在這里隨意安排和實施。

自2017年鄉村振興作為國家戰略被提出以來,中國自上而下的政策在試圖改變這一狀況。建筑師在其中承擔著重要角色。不過,這些生產網紅建筑的鄉村普遍面臨后續管理和經營不足,有許多快速失去了活力。這使得更多建筑師開始反思:鄉村發展的最終目的是為了生活,而不是生產。

作為創意行業中在近年鄉建項目中聲量最大的群體,建筑師們主動或被動地面臨身份的轉變:要在落地項目中爭取到更多的話語權,就必須參與從決策到最終實現的全過程。不僅僅是建筑師,幾乎所有參與到鄉建中的創意角色們都在探索:建筑以外,鄉村建設中的設計范式還有哪些?

數字農業

對于土地空間有限的國家,數字農業的方向是如何提高單位面積上的產量。比起日本式的精耕細作,像素農業(PixelFarming)起源于農業和可持續發展創意中心CampusAlmkerk,更像是荷蘭人正在試驗的一場技術童話。

在過程中,設計師們借鑒了包括傳統知識、農民經驗、文獻資料、技術發展和迭代原型設計在內的多學科實證研究,希望以生態驅動和能夠自我調節的種植系統擺脫現有的、以糧食生產為主導的種植模式。設計的挑戰在于如何計算像素場內要素之間大量的相互作用,這可以大致理解為作物、植物、昆蟲、土壤、機器和人之間經過乘方計算下的最佳結果。農業生態學家LenoraDitzler憧憬地說道:“像素農場是多樣化的植物群落,它們擠在高密度的空間里,鄰居們互相借用,昆蟲訪客在樹葉林蔭道中穿行……所有這些都以某種方式共存。”

在中國,如何將數字技術用作鄉村建設中一種新的設計方法,是由大型互聯網公司主導的。

《區塊鏈養雞場,以及中國農村科技的其他故事》的作者王小偉看到了技術在中國鄉村中的超常規應用:農村青年為阿里巴巴訓練人工智能,試圖教會一款名為“ET農業大腦”的AI識別健康豬和病豬的特征,以提高豬肉產量;高中畢業的小伙子持證上崗,操控無人機替小農戶開展空中偵查業務。在距重慶兩小時車程的三橋村,王小偉見到了一個利用區塊鏈技術養雞的品牌“步步雞”,由上海連陌科技和當地政府合辦。

在搭建了物聯網和區塊鏈養殖試點之后,江姓農夫養殖的每只林下雞都配備了物理防篡改的腳環,實時定位且記錄每天的步數,包括行動地圖在內的所有信息都能通過加密登錄方式在網站上查看。數據通過基站上傳到安鏈云(AnLink),這是一項專有的企業區塊鏈,也是網絡保險公司眾安的一項試驗。通過區塊鏈合作,江姓農夫共賣出了600只雞,這些雞在京東的售價接近300元一只,宰殺分割、真空包裝后會被運送到下單用戶的家中。用戶收到后可以掃描雞腳上的二維碼去獲悉這只雞的一生:體重、步數和照片。

留給技術發展的問題是:規模化生產的邏輯是否需要被挑戰?高效率值得褒獎,但只追求效率所帶來的問題應該如何取舍?數字農業的推進是不是倡導零工經濟?人工智能能否取代人本身?

食物設計

食物是一種工具,它能讓你了解環境、景觀和地緣政治,它是大氣排放中的最大因素之一,也是森林砍伐的驅動力之一。因此,英國設計團體CookingSection從食物的角度撬開了鄉村漁業的新方向,也為理解食物系統復雜性提供了一個絕佳案例。

CookingSection2019年于斯凱島成立了Climavore項目,這個名稱指的是按照氣候規則進食的人群。項目從揭露觸目驚心的鮭魚養殖開始:被塞進圍欄長達兩年并喂以加工食品后,許多鮭魚最終變形、失明、布滿海虱,并且經常被迫互相吞食。然后是污染—蘇格蘭環境保護署稱,有76個鮭魚魚場的殺蟲劑正在大量滲出,將會危害其他海洋生物。此外,為了保證鮭魚鮮亮的橙紅色魚肉,工業養殖鮭魚只能從染料顆粒中獲取色素的來源。這個行業是如此之龐大,甚至出現了供養殖者選擇的色板。

設計師們在斯凱島的行動包括說服餐廳將養殖鮭魚從菜單中移除,替換成生長周期更短且能給海水充氧的當地貝類和藻類。此外,他們還與當地高中合作設立烹飪學徒計劃,與廚師、食客、潛水員、面包師、釀酒師等食物系統里的其他角色密切合作。Climavore倡議人們理解已然破碎的食物生產體系,接受氣候危機下的海洋污染、土壤枯竭和肥料流失對食物景觀帶來的影響,超越食肉、食素、本地食和雜食等傳統食物認知體系,試圖建立起新的食物生產、分配和消費公正。

2023年的威尼斯雙年展中,西班牙展館也以食物為主題(Foodscapes)討論了設計的可能性。作為歐洲的“食物倉庫”,西班牙有著跟中國相似的境遇:在不到20年的時間里,大規模農村人口外流,城市化成倍擴張,廣袤內陸變得空曠。空心村落和城市面積大約各占西班牙國土面積的一半,城市卻容納了全國超過80%的人口。西班牙作家塞爾吉奧·德爾·莫利諾在《斷裂的鄉村》中寫道:“羅馬人和阿拉伯人都認為農村只是為城市提供給養的地方,是一個城市與另一個城市之間的那片空白地帶。農村不是文明的一部分。”

基于研究成果,Foodscapes展覽由3個部分組成:第一部分是5部短片,將食物系統視為一個建筑,批判性地審視西班牙的農業景觀;第二部分“全食譜”(totalrecipes)呈現了對10道經典西班牙菜肴的案例研究,追蹤記錄了每道菜經過的建筑領域,呈現土壤枯竭、廢物循環、醫藥政治等與食物相關的主題;在盡量全面地展示了西班牙食物地景后,Foodscapes的第三部分發布了合作研究的公共計劃:以養活世界而不吞噬地球為最終目的,促進對食物系統復雜性的了解,從系統、政治和生態的角度為未來農業實踐提供參考。

莫利諾在《斷裂的鄉村》中描繪了去塞拉布羅時看到的場景,這個由“新農村人”重新建設起來的理想村莊,其最初的建設者卻早已搬回城市。他發現,不少新農村人都生活在“偏執的恐懼中”,鄰里互不說話,感覺生活隨時在受到威脅,漫長的冬季更是難捱。城鄉互動較多的鄉村地區,逆城市化帶動經濟增長的同時,新村民的進駐,也帶來了新老鄉村人的磨合問題。

脫離了城市中由工業和商業把持的食物系統,中國設計師們來到鄉村,也發現食物是建立起人與物質、文化之間有效連接的最佳起點之一。

新鄉村人、食物設計師賴永馨與伙伴們在2020年接手了杭州良渚新港村的一片農場,成立了鄉里共生生態農場食育工作室,從食物的角度去重構鄉村生活的文化歸屬感。

在這片5000年前誕生的良渚文明遺址保護地域,鄉里共生堅持自然農法種植,以合乎當地時令且耕休結合的可持續方式耕種。他們的具體做法是,引入多樣性物種綜合防治蟲害,采用附近的羊糞、菜籽餅和植物酵素作為有機肥料。這種“古藝新學”的方式不僅是生態種養的起點,也是以食物為紐帶的可持續生活的第一步。工作室通過販售生態的、本地傳統的農產品,籌備文化展覽、市集、食物教育為主的農事實踐等活動,以設計的思維來探索人與地如何和諧共生。

鄉里共生還重新發掘了具有良渚特征的傳統儀式,從前,從事農業勞動的良渚人會在水稻收成后舉行“吃新米”的儀式,這是一個類似于感恩節的豐收歡慶。按照灶王爺和一家之主先吃一口,最后所有人共享的順序品嘗當年的新米飯。但隨著耕種活動的停止,這個習俗也消失了。鄉里共生在新港村開設了秋社,用這個缺席了30年的古老儀式連接了新老村民的心。

鄉村文化再造

從自然生態的角度,“再野化”(rewilding)是歐洲國家正在嘗試的鄉村復興方式,追求設計和野生的中間立場,是綜合了人類關懷和尊重其他物種生存權利的生態設計方法。

位于英國西薩塞克斯郡的Knepp莊園曾因耕種負債150萬英鎊(約合1376萬元人民幣)。土地所有者IsabellaTree將她花了20年的時間把這片3500英畝(約合1416萬平方米)的農場轉化成野生動物聚集地的經歷寫成了暢銷書《Wilding:TheReturnofNaturetoaBritishFarm》(野化:英國農場回歸自然),2024年,與之相關的紀錄片《野化》(Wilding)也上映了。

IsabellaTree與丈夫CharlieBurrell,一位皇家農業學院的畢業生,曾信心滿滿地希望通過工業化耕種讓這個古老的農場繁榮起來。但在17年的新作物、技術和化學品嘗試中始終無法獲利,反而土地會在冬天積水,在夏天變得像混凝土一樣堅硬,正如他們的巨額債務一樣。這種耕作嘗試,不但暴露了農業生產過度管理與生產的弊端,更揭示了資本發展與生態維護之間的對立。

2000年前后,兩人接受了荷蘭野化先驅FransVera的建議,在放棄耕種的同時引進牛、馬、河貍和豬等動物,讓它們在野外自由地生活。野化后的knepp莊園吸引了大量的鸛、夜鶯等受保護的野生物種,農場的土壤和灌木能夠吸收比同等面積落葉林更多的碳。即使不算政府的環境支持費用,兩人也能從野生動物之旅、豪華露營設施、農場商店、咖啡和餐廳中盈利,所有的這些設施都散落在16英里(約合25公里)長的人行步道上。

但Knepp莊園的故事并不單純是一個綠色童話和戲劇性的爽文案例。

從傳統農業到野化管理的轉變是真實又艱難的過程。夫妻倆曾被鄰居指責放任雜草和有毒植物泛濫,也要面臨大量的蛺蝶入侵對薊屬植物的侵害,甚至因為鄰居的狗跳到池塘里洗澡而要面對除蚤藥物對野生水生動物的影響。

除了自然生態,鄉村更值得關注的是本地文化的重建。

北京塞萬提斯學院(暨西班牙文化中心)2024年10月初開幕展覽“紋理與經線:編織鄉土新社區”中,通過西班牙、中國和墨西哥三國的18個建筑項目,討論了人口減少、人口結構不平衡、基建落后和文化認同感的喪失等全球鄉村地區的共同現實,處在這些困境中心的,是具體的“人”的缺失。

作為該展覽的聯合策展人,IARA設計研究事務所的張靚秋和劉魯濱試圖通過設計的方式去尋找一個普通村落的人文歷史。背靠安徽黃山黟縣豐富的徽文化片區,豐梧村的原生資源卻只稱得上“普通”,沒有歷史文化旅游資源可以拯救村里落后的經濟困局,被當地人稱為十二都(排在末尾的村子)。張靚秋說起選擇豐梧村的理由:“如果一個資源平庸的村子,可以通過某種適合的模式帶來轉變的話,那就意味著這個模式是有推廣效應的。”

觀察到鄉村低流量、高交互的人口特征和需求,IARA通過引進人才和升級村莊公共空間這種人文與生態并行發展的方式來刺激鄉村變化。第一季豐梧村升級了村莊內的公共點位和基礎設施。“水渠廊橋”“徽州巷陌”等改造后的設施給村里帶來了公共生活的提升以及不錯的曝光。

以旅游為主導的營建容易造成自然資源和人文景觀的過度開發,出現鄉村建設同質化、文化個性喪失、村民需求弱化等問題。豐梧季嘗試在這兩者之間實現平衡:將關注點始終放在村民需求和鄉村個性上,但同時也可以在客觀上帶來文旅消費,使村民從中受益。

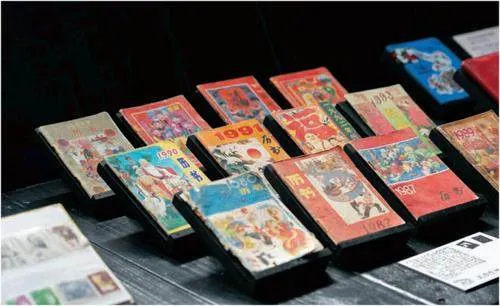

于是在第二季中,IARA團隊試圖將普通個體的鄉村記憶變成一種集體的文化敘事,落成了鄉村記憶博物館;還花大量時間整理村民個體記憶,入戶采集村民珍藏的、富有個人情感的日常物件,整個過程相當于一次鄉村文化的重構。鄉村記憶博物館成功落成之后,鄉建青年與村民們一起用村宴來慶祝。“這件事情特別能代表我們如何理解村莊,積極融入這片煙火氣。”張靚秋說,“這也只是主要的建筑節點建設的完成,村落的發展仍在發生。”此后,“豐梧季鄉村行動”升級為“IARA鄉村行動”,IARA正在跟當地政府商討把豐梧季擴展到其他有需要的周邊村落中,也展開了與東莞市寮步鎮的鄉村振興合作。

“豐梧季的DNA是關于村莊集體文化、村民個體價值的基因,即使活動不再舉行,這個DNA也會一直留在這個村子,會讓它不一樣。”張靚秋說。IARA計劃未來推進這類軟性內容的開發,通過尋找合作伙伴機構,探討出一個可持續的盈利方向。