立意、共情、細節:網絡微短劇傳播路徑探究

【摘" "要】網絡微短劇是近年來隨著移動互聯網快速發展而興起的一種新型網絡視頻形式,并且依托于互聯網平臺逐漸在傳統影視產業占得一席之地,但網絡微短劇受自身特點和制作方等多種局限,仍然難以擺脫敘事單薄、表達受限、同質化嚴重等一系列問題。本文以火爆出圈的網絡微短劇《逃出大英博物館》為例,抓取其在B站的三集視頻觀眾評論樣本,進行語義網絡分析和文本情感分析,挖掘該短劇成功的原因,為網絡微短劇的傳播提供可行性路徑,助推網絡微短劇的創新發展。

【關鍵詞】網絡微短劇;逃出大英博物館;觀眾評論

網絡微短劇《逃出大英博物館》以擬人化手法,講述了一盞化為人形的中華纏枝紋薄胎玉壺獨自逃離大英博物館,偶遇在海外的中國記者,并請求其幫助自己回國傳遞家書的故事。該劇以輕松幽默、時尚新穎的劇集形式,迅速掀起了一股討論“文物保護”“文物回歸”話題的熱潮,獲得了大量的點贊和轉發。網絡微短劇不僅具有娛樂性,也是一種獨特的傳播方式,能夠快速傳播各種觀念和情感,激發觀眾的共鳴和思考。總的來說,網絡微短劇作為一種新興的數字劇集形式,它的快速傳播、創新表現形式和多元內容,使其成為當今數字化社會中不可或缺的一部分。與傳統影視劇相比,網絡微短劇單集時長的壓縮必然影響到敘事方式的變化和內容的呈現。[1]隨著技術的不斷發展和觀眾需求的不斷變化,網絡微短劇和其他新興藝術樣態一樣,在發展初始階段也存在著傳播受阻的困境。因此,網絡微短劇必須探索更加行之有效的傳播路徑,呈現出更加多樣化和豐富的內容,才能為觀眾帶來更多驚喜和樂趣。

一、微短劇觀眾評論語義網絡分析和情感分析

(一)數據來源

為了解用戶的評論特征,本研究選取了嗶哩嗶哩視頻平臺(以下簡稱B站)原創UP主“煎餅果仔”賬號下的《逃出大英博物館》全三集視頻,截至數據采集當天,三集視頻在B站的點贊量共計390.1萬,轉發量39.1萬,收藏量106.2萬,投幣303.7萬,共計視頻評論6.0萬條。通過B站視頻評論“按熱度”降序,使用爬蟲軟件“八爪魚”進行評論數據抓取,共抓取評論7337條,剔除重復數據220條,并對數據進行“脫敏”處理,最終導出評論7117條。

(二)樣本語義網絡分析

在網絡視頻平臺中,觀眾評論在一定程度上能夠反映觀者對視頻的態度,并且用戶的認同或是批評等態度也可以在一定程度上通過視頻評論呈現出來,同樣地,視頻質量高低也能夠通過觀眾評論所傳達出的態度得以反映。本文采用GooSeeker和Gephi軟件對樣本數據進行詞頻和文本情感分析。

1.詞頻分析

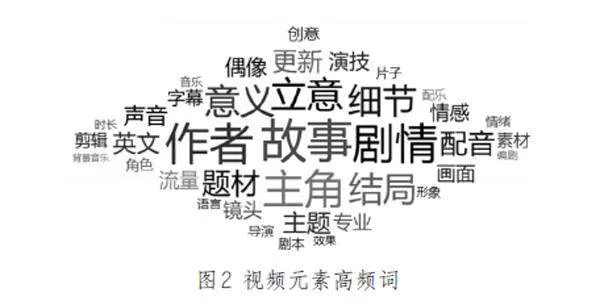

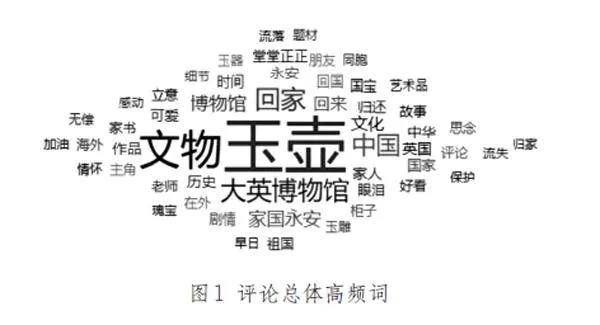

對上述抓取的樣本進行清洗,本研究利用GooSeeker先對評論文本進行切斷選詞,通過去除停用詞、濾除數字、單字、網址,保留名詞、形容詞、動詞、副詞、代詞,同義合并等過程進行詞頻降序排列。為了更好地解讀評論內容,挖掘評論內容與短劇之間的關聯內核,繪制出了《逃出大英博物館》評論內容總體高頻詞云圖、評論內容情感態度詞云圖以及觀眾關注的視頻元素詞云圖。總體高頻詞是評論內容中濾除虛詞、代詞等無意義詞所呈現的按出現次數降序排列而得出的,如圖1所示,“玉壺”“大英博物館”“文物”等詞是評論內容的主要高頻詞,這也是該短劇觀眾評論的核心詞匯。

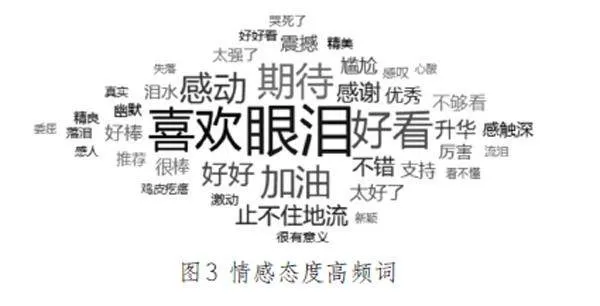

其次“中國”“回家”“家國永安”“文化”等詞匯是出現得較頻繁的,可以看出,觀眾對“文物回歸”以及“國家”等話題的討論是較為熱烈的。在視頻元素的關注點上,從詞云圖可見(圖2),在眾多的視頻元素中,觀眾更在意故事、劇情、主角、立意等相關影視元素。在表達情感的關鍵詞中(圖3),可看出“眼淚”“期待”“喜歡”“感動”“好看”等贊許的評論關鍵詞處于顯著位置,可見,觀眾對于該短劇的整體評價是持肯定態度的。

2.共詞分析

由于分詞工具的局限性,對文本高頻詞剔除篩選分詞不準確、無意義的詞,將出現頻次前50的詞語作為關鍵詞,利用GooSeeker共詞匹配,最后生成文本高頻詞的50×50的共現矩陣表,如表1。

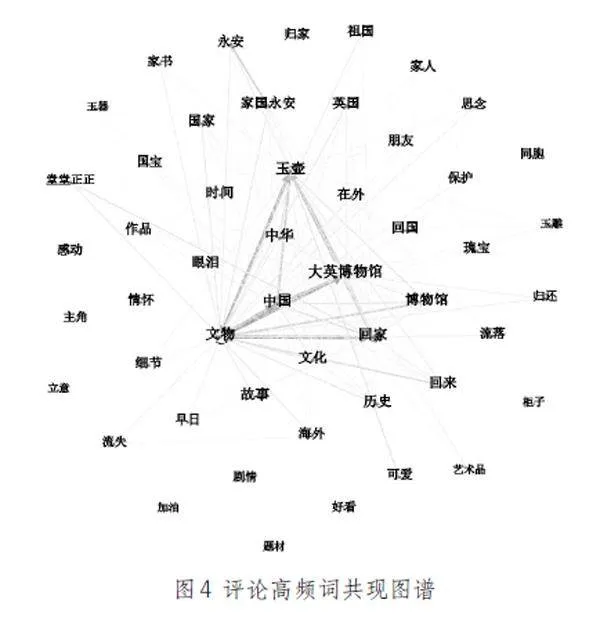

將共現矩陣表導入Gephi0.10.1繪制出高頻詞的共現圖譜(圖4)。根據詞匯共現次數設置節點、標簽字體以及邊的粗細大小,節點和標簽字體越大說明該節點與其它節點共現次數越多,邊的粗細表示兩節點之間的共現次數。

圖譜共有50個節點,1954條邊,圖密度為0.798,說明用戶評論觀點較為集中和一致。從節點中心來看,用戶評論的“玉壺”“文物”“中國”“大英博物館”“回家”等詞語之間的共現頻率高,也就是說這些詞語之間的關聯強度大,說明在用戶評論中,提及“文物”“玉壺”等時,總是會涉及“回家”等文物歸還問題。

(三)文本情感分析

1.情感傾向分析

文本情感分析又稱為文本傾向性分析和意見挖掘,是對帶有情感色彩的主觀性文本進行分析、處理、歸納和推理預測的過程。[2]情感分析是一種常見的自然語言處理(NLP)方法的應用,主要包括兩種主流途徑:基于詞典的方法和基于機器學習算法的方法。基于詞典的方法依賴事先構建的情感詞典和規則,通過對文本進行拆解、關鍵詞提取和情感值計算,最終以情感值為文本的情感傾向依據。

本研究使用GooSeeker的“情感分析”功能進行情感傾向判斷。GooSeeker可以對中文文本進行情感打標,有自動切分句子、自行建立情感詞典的功能,GooSeeker情感詞語類別分為“正面詞”“負面詞”“程度詞”“否定詞”,詞性的權值范圍為[-10,10]。本研究將“知網-情感分析用詞語集(beta版)”導入,只選取GooSeeker中的情感詞語“正面詞”和“負面詞”兩種類別,賦文本權值范圍為[-1,1],建立情感分析詞典。文本句子與情感詞典中的“正面詞”或“負面詞”相匹配,與之對應的詞匯數量越多則占比越高,本文將上述7117條評論文本導入進行情感傾向分析,有效數據7110條,得出結果為:正面情感評論有5095條,占比約72%;負面情感評論900條,占比約13%;中性評論1115條,占比約15%。數據說明觀眾對《逃出大英博物館》的情感傾向呈現積極的認可態度。通過細致入微的場景布置和歷史背景還原,不僅增強了短劇視覺效果,還提升了故事的真實性和可信度,使得觀眾能夠更加沉浸于劇情之中。

2.評論主題分析

通過對所抓取的評論文本進行閱讀和上述語義網絡分析與情感分析,將觀眾的評論內容進行分類歸納,得出《逃出大英博物館》在B站的觀眾評論可分為以下幾類。

(1)劇(影視元素)

基本的影視元素是該短劇觀眾討論的主題之一,《逃出大英博物館》在短劇的影視元素上的打磨是比較用心的,在選題立意上也得到了諸多觀眾的認可,不論是演員的演技、配音、聲樂細節,還是劇情的走向、剪輯畫面均得到了觀眾的贊許。觀眾會圍繞著這些影視必要元素展開分享和討論,并且以此來評價該劇的質量高低。當然觀眾也有對視頻影視元素的其它要求,比如“劇集的更新速度能不能快點呀”“字幕可以添加英文字幕,方便傳到外國去”。觀眾的正向評價和建議可以為創作者提供新的靈感以及對后續的內容進行不斷修正,進而呈現出更好的作品。

(2)物(文物歸還)

在短劇播出之前,文物保護和文物回歸的話題因為大英博物館文物失竊的新聞已在各大社交媒體登上了熱搜,在互聯網的助推之下,相當于該短劇的主題被預熱,因此文物話題的討論在評論區占據較多。在《逃出大英博物館》微短劇中,全劇圍繞著“文物”這一話題,觀眾在評論區的討論也沒有脫離這一核心元素。評論中有對我國文化深厚的感嘆,有對未保護好讓文物流失在外的憤慨,也有對文物回歸的殷殷期盼等。整體而言,這些評論代表了觀眾對于《逃出大英博物館》短劇的創作主題給予的深深共情以及肯定,通過“文物歸還”這一主題將觀眾“聚首”,并且傳達了“文物歸家”的集體記憶和集體情感。值得注意的是,隨著全球文化交流的加深,文物歸還問題已經不再局限于某一個國家或地區,而是一個涉及國際法、道德倫理和文化遺產保護的全球性議題。短劇巧妙地利用了這一熱點話題,不僅促進了公眾對文物歸還問題的關注,也激發了人們對自身文化根源的思考,具有重要的社會教育意義。

(3)情(家國情感)

在評論內容中,有諸多情感表達的語句。網絡微短劇的傳播和擴散與觀眾的情感表達密不可分,觀眾的積極情感和情感互動可以助推短劇熱度的提升。觀眾不僅表達了對文物的眷戀和憐惜之情,更是將此感情上升到了“家國情”這一情感。例如“我們是泱泱大國,中國人不做那種偷雞摸狗的事……”“愿山河無恙,家國永安”等評論內容中的家國情感表達,透露著中國人強大的民族自信心和自豪感,表達著愿國家強大的深切夙愿,這些評論有著喚醒民族記憶、凝聚民族價值的作用。觀眾在評論中不斷表達著自己的情感,體現著一部微短劇對觀眾的聚合作用,劇中一封封文物“家書”、一句句“中國”更是將觀眾的家國情懷推向高潮。這種深層次的情感共鳴不僅僅限于短劇本身,它還反映了當代中國年輕人對傳統文化的認同和傳承意愿,同時也展示了文化自信在全球化背景下的增強。通過藝術作品的形式,家國情懷得以具象化,成為連接過去與現在、個人與集體的重要紐帶。

二、網絡微短劇“破圈”路徑探索

任何一部火爆短劇的背后都有著諸多內外部因素共同作用。基于網絡微短劇《逃出大英博物館》的觀眾評論的文本情感分析、高頻詞云圖、詞語網絡共現等客觀數據以及媒體平臺和社會環境等外部環境因素進行分析,本文對網絡微短劇的“破圈”路徑進行探索。

(一)主流立意,形成互動儀式

微短劇作為一種新型視頻傳播形式,從受眾的角度來看,它能夠滿足受眾解壓陪伴的心理需求,承擔著紓解生活壓力、緩釋孤獨、消磨時間等作用,而很多微短劇制作方為了迎合受眾,在立意選題上偏向落俗的“穿越”“重生”等,有些為了引人注目甚至觸及邊緣性語題,如為博眼球選擇涉黃擦邊等。中國主旋律電影要更多承擔對內凝聚主流價值,對外傳播民族文化理念的雙重功能,[3]因此作為公共藝術作品,在滿足受眾消遣娛樂的基礎需求的同時,也要承擔起主流文化方面的宣傳責任。《逃出大英博物館》的選題立意在“文物回歸”以及“家國”上面,符合我國的主流價值觀,在高頻詞的抓取中,例如像“家國永安”“回家”“中國”等這樣的詞語在評論中反復出現,且表達形式相同,因此在制作良巧的前提下,主流價值的選題立意更容易形成令人驚嘆的互動儀式。在互動儀式中,情感被儀式化為一種力量,能夠形成穩定的情感能量,也更加容易催生和建立對國家和民族的自豪感、認同感,從而達到更好的傳播效果。這類以歷史文化為主題的短劇往往能夠跨越年齡、地域的界限,吸引廣泛的觀眾群體,因為它觸及了人類共通的文化根基和情感訴求,可以為短劇贏得更高的社會認可度和持久的生命力。

(二)共情傳遞,以達情感共鳴

共情最早來源于心理學領域,是指一個人有能力識別和分享另一個人的情感體驗,并對此作出反應的一種能力。[4]將自身的情感體驗無意識地傳遞是共情的表現形式之一,在這個過程中,人們能夠在共情的體悟中完成情緒感染,并最終形成觀念和行為認同。《逃出大英博物館》選擇擬人化的敘事方式和柔情話語的表達不僅將文物更加生動化,也更容易與觀眾建立情感聯系,拉近文物與觀眾的距離,從而在內容敘事上更容易共情。例如擬人化在外漂泊的“小玉壺”一句句“家人”的表達,與觀眾產生強烈的親人分隔兩地、游離在外的思鄉共鳴之情,觀眾直呼“狠狠共情了”,而觀眾更是在此情緒下,產生了對“小玉壺”等在外文物的憐惜保護的情感。評論區中更是不乏有文采的觀眾用自己富有溫度的文字表達著當時觀看短劇的心情,在代表著觀眾的情感高頻詞中,“眼淚”“期待”“感動”等詞反映了觀眾在觀看過程中的情緒表達和態度,在這樣一些情緒的帶動下,觀眾會分享情感反應,討論著劇情,交流著感受,引發情緒共鳴,增加了短劇的互動性。通過對人物內心世界的細膩描繪,使觀眾能夠更深刻地理解角色的情感波動和成長歷程,進一步增強了觀眾的情感投入。這種深度共情不僅有助于塑造正面的角色形象,還能促進觀眾之間的交流和互動,形成良好的社群氛圍。

(三)把握細節,打造優質觀感

優質視頻需要內容的支撐,“內容為王”也被賦予了新內涵,除了文本之外,傳播渠道、受眾需求、傳播形式等與內容的辯證關系都應該被包含進“內容為王”的闡釋中。[5]在觀眾所關注的視頻元素高頻詞中,“故事”“主角”“演技”“字幕”“配音”等是觀眾討論較多的,而正是這些細節元素構成了視頻的“內容”,優質的內容輸出需要對這些細節元素精益求精。無論是劇中“小玉壺”的妝造收獲了大批觀眾的贊許,還是觀眾對劇中臺詞的共情,還有觀眾對配樂的認可,都在很大程度上反映了短劇要想破圈必須處理好這些細節,甚至包括像更新速度等。現如今,無論是一些KOL自制的特色視頻,還是UGC的多元化創作,任何一部出圈的作品都離不開內容上的精耕細作,并且相對應的影視細節也是經過了不斷打磨的,因此,注重細節的打造是提升視頻質量的必行之路。在數字時代,觀眾對于視頻內容的要求只會越來越高,他們不僅追求視覺和聽覺上的享受,更看重作品帶給他們心靈上的觸動。制作者不僅要關注技術層面的完善,還要重視作品的文化價值和社會影響,力求在每一個環節都做到盡善盡美,這樣才能真正贏得觀眾的喜愛,實現長尾效應。

三、結語

微短劇創作在網絡視聽市場逐漸熱絡,成為短視頻平臺和網絡視頻平臺新的內容增長點,具有較大的潛在用戶聚集能力,但如何制作出微而精、微而美的短劇是目前微短劇行業亟需探索的。未來微短劇的發展要摸索符合短視頻的創作規律,一是在內容上要注重社會話題的挖掘,關注大眾情緒點,引發有益思考。二是要注重情緒傳遞,在特殊議題上與觀眾充分共情,情緒的互動是引發觀眾共鳴的有效方式。三是要以內容為主。微短劇雖在時長上較短,但并不代表著內容簡單。真正吸引觀眾的永遠是短劇的本身內容,在劇情的編排上不落俗、有創新,不盲目跟風與模仿;視聽語言上做到專業成熟;演員演技做到真實不做作等,這些都是打造一部精美微短劇的必要細節。誠然,微短劇的發展目前尚不夠成熟,但對于優秀的微短劇作品要給予充分的關注和學習,不斷提升微短劇的創作質量,才能更好地滿足受眾的精神和文化需求。

注釋:

[1]蔣淑媛,王玨.時間壓縮與空間折疊:網絡微短劇的敘事嬗變和倫理審視[J].中國電視,2022(05):67-72.

[2]曾小芹,余宏.基于Python的商品評論文本情感分析[J].電腦知識與技術,2020,16(08):181-183.

[3]程苑.主旋律電影與主流價值觀的關系研究——評《以電影為媒介:當代中國的認同傳播》[J].傳媒,2023(01):97-98.

[4]王真真,王相飛.共情傳播視域下中國體育故事跨文化傳播的國際認同建構[J].山東體育學院學報,2024,40(01):97-104+126.

[5]高明珍.國產IP電影“內容為王”的重構路徑[J].電影文學,2018(10):24-26.

(作者:吳朝豪,云南財經大學傳媒與設計藝術學院2023級新聞與傳播專業碩士研究生;唐磊,云南財經大學傳媒與設計藝術學院副教授,研究方向:交互設計與用戶體驗研究)

責編:孫婷婷