區域協調發展:歷程、成效、問題與機制

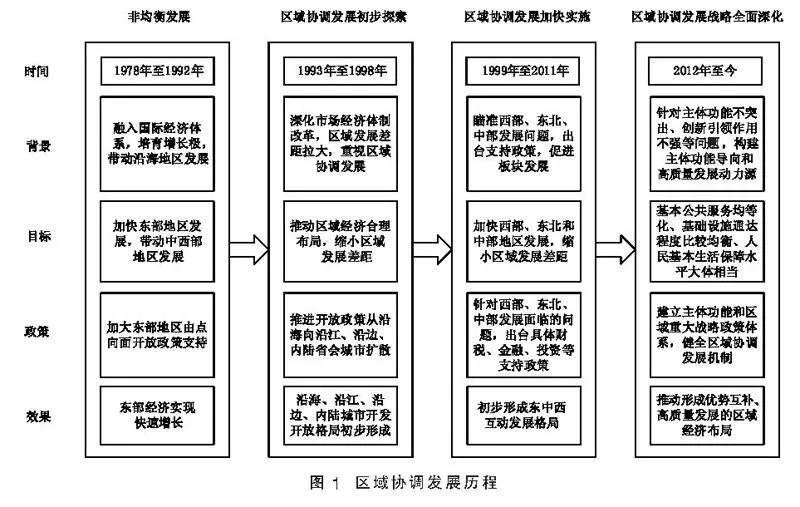

摘要:促進區域協調發展是實現中國式現代化的關鍵支撐,是加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的重要內容。改革開放以來,中國的區域發展戰略經歷了非均衡發展、初步探索、加快實施及全面深化四個階段,各階段的戰略重點各異,共同構成豐富的歷史脈絡。新時代以來,隨著區域協調發展戰略深入實施,我國區域協調發展取得顯著成效,但也出現了一些新情況新問題,表現為東中西不平衡問題依然突出、南北分化態勢開始凸顯、特殊類型地區發展不充分、區域間利益關系尚未理順,難以適應區域協調發展戰略新要求。建議在區域協調發展戰略實施中強化區際關系協調的職能,建立戰略融合機制、深化區域合作和互助機制、健全資源開發利益補償機制、完善生態產品價值實現機制、構建糧食主產區利益補償機制、健全城市群都市圈一體化發展機制及完善基本公共服務均等化機制,推動區域協調發展走深走實。

關鍵詞:區域協調發展;區域經濟布局;戰略融合;戰略機制

中圖分類號:F124" " "文獻標識碼:A" " "文章編號:1003-1502(2025)01-0061-13

區域協調發展戰略是全面推進中國式現代化必須長期堅持實施的基本戰略之一[1]。中國作為一個地域遼闊、人口眾多且資源分布不均的發展中大國,區域協調發展不僅關乎經濟社會持續健康發展,更是實現共同富裕、維護社會穩定與民族團結的重要保障。改革開放以來,中國經歷了從東部沿海率先發展到西部大開發、東北振興、中部崛起等區域戰略的逐步實施,形成了全方位、多層次、寬領域的區域協調發展格局,但仍面臨區域發展不平衡、不充分、不協調、不可持續等問題,這成為制約我國經濟社會高質量發展的瓶頸。黨的二十屆三中全會將完善實施區域協調發展戰略機制提上重要日程,旨在通過深化改革、創新機制和優化布局,推動形成優勢互補的區域經濟布局和國土空間體系。本文擬在全面回顧中國區域協調發展歷程的基礎上,客觀評估改革開放以來取得的成效,深入剖析當前面臨的問題,并提出完善區域協調發展戰略新機制的對策建議。

一、區域協調發展的歷程

區域協調發展作為推動國家經濟均衡、可持續發展的重要戰略,其發展歷程是一個不斷探索、調整、拓展與深化的過程,每個階段都有其特定的歷史背景和戰略重點,共同構成我國區域協調發展的豐富歷史脈絡。

(一)非均衡發展階段

改革開放初期,為迅速增強國家綜合實力,我國采取“先富帶動后富”的非均衡發展戰略。這一時期的政策重心傾向于東部沿海地區,旨在利用其得天獨厚的區位優勢,吸引外商投資,加快經濟發展。國家通過投資傾斜、稅收優惠及信貸支持等一系列優惠政策,優先推動沿海地區外向型經濟發展,激勵其積極參與國際競爭與合作,以期通過該地區的快速發展,輻射并帶動中西部地區的經濟增長,最終實現全國經濟的協調發展[2]。在此背景下,國家在沿海地區先后設立了深圳、珠海、汕頭、廈門、海南5個經濟特區,以及大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海14個沿海港口開放城市,并設立了長江三角洲、珠江三角洲、閩南三角地區、遼東半島及膠東半島5個沿海經濟開放區。先行先試的政策為東部沿海地區經濟發展注入強勁動力,使其經濟實現跨越式增長,促進國民經濟整體水平提升[3]。但是,在推動東部沿海地區經濟快速發展的同時,不可避免地加劇了東西部地區間的不平衡,導致區域發展差距逐漸擴大。

(二)區域協調發展初步探索階段

針對區域發展不平衡的問題,國家開始重新審視沿海地區優先發展戰略,并從“八五”時期著手進行調整。1992年,黨的十四大報告強調充分發揮各地優勢,加快地區經濟發展,促進全國經濟布局合理化。同時,要求各地從國家整體利益出發,樹立全局觀念,避免自成體系,減少不合理的重復建設,積極推動地區間的合理交換和聯合協作,形成互惠互利的經濟循環新格局。黨的十四大后,我國對外開放政策開始由沿海向內地逐步擴展,國家陸續開放了5個長江沿岸城市、14個沿邊開放城市以及11個內陸地區省會(首府)城市,并實行與沿海開放城市相似的政策,為區域協調發展提供了重要制度基礎。1995年9月,黨的十四屆五中全會明確提出要堅持區域經濟協調發展,逐步縮小地區發展差距。該決策部署把區域經濟協調發展擺上重要日程,為后續政策的制定和實施奠定了基礎。1996年3月,“九五”計劃進一步細化了區域經濟協調發展的原則和要求,提出統籌規劃、因地制宜、發揮優勢、分工合作、協調發展的原則,正確處理全國經濟總體發展與地區經濟發展的關系,正確處理發展區域經濟與發揮各省(自治區、直轄市)積極性的關系。要正確處理地區與地區間的關系,打破行政區域界限,建立跨省區的經濟區域。同時,要求各地區在國家規劃和產業政策指導下,選擇適合本地條件的發展重點和優勢產業,避免地區間產業結構趨同化,促進各地經濟在更高的起點上向前發展。1997年,黨的十五大報告再次強調了促進地區經濟合理布局和協調發展的重要性,并明確提出要逐步縮小地區發展差距。這一決策不僅鞏固了前期戰略調整的成果,還為后續的區域協調發展指明了方向。但這一時期區域協調發展多是方向性指引,具體政策支持不夠多,區域協調發展的政策實施單元也不夠清晰。

(三)區域協調發展加快實施階段

1999年提出的西部大開發戰略,標志著我國區域協調發展進入新的歷史階段。“十五”計劃明確提出實施西部大開發戰略,加快中西部地區發展,合理調整生產力布局,促進地區經濟協調發展。這一戰略不僅強調區域協調發展優先的政策單元是西部地區,還強調形成區域間相互促進、優勢互補的互動機制是實現區域協調發展的關鍵路徑,這表明我國區域協調發展的理念更加深化、實踐更加深入,政策實施范圍更加清晰明了。2003年,黨的十六屆三中全會首次提出“統籌區域發展”的戰略方針,強調不僅要積極推進西部大開發,還要有效發揮中部地區的綜合優勢,支持中西部地區加快改革發展,同時振興東北地區等老工業基地,并鼓勵東部有條件地區率先基本實現現代化。該戰略部署,構建了西部、中部、東北、東部四大板塊作為實施區域協調發展的基本框架。同時,針對西部地區生態環境薄弱、交通基礎設施落后、基本公共服務不健全等問題,出臺退耕還林、加快基礎設施建設、加大中央財政轉移支付、稅收優惠等系列政策措施支持西部大開發形成新格局。根據東北地區老工業基地和資源型城市比重高、發展慢的特點,出臺增值稅轉型改革、廠辦大集體改革、中央對地方資源枯竭城市轉移支付等重大舉措支撐振興發展。結合中部地區“三基地一樞紐”的定位,提出“兩個比照”政策促進中部加快崛起。該時期,區域政策的重點是推進因地制宜、發揮比較優勢,促進西部、東北、中部等板塊加快發展,縮小與東部地區的差距。這一時期,區域協調發展的政策目標聚焦在縮小區域差距、發揮比較優勢、促進基本公共服務均等化、人與自然和諧共生等領域。這一系列戰略舉措共同構成我國區域協調發展的新格局,即東中西互動、優勢互補、相互促進、共同發展。這一格局的形成,不僅為我國經濟的持續健康發展提供了有力支撐,也為實現全國各地區人民的共同富裕奠定了堅實基礎。

(四)區域協調發展戰略全面深化階段

以四大板塊為基礎推進區域協調發展,重點強調因地制宜推動區域經濟增長,但對區際關系關注不夠。2010年,國家發布的《全國主體功能區規劃》將全部國土劃分為優化開發、重點開發、限制開發和禁止開發四類區域,明確各區域的主體功能定位、開發方向、開發強度、開發秩序及開發政策等關鍵要素,旨在采用政府和市場相結合的方式,塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調發展新格局。這個新格局不僅為區域協調發展提供更為清晰的空間指引,而且強調通過探索建立糧食主產區利益補償機制和生態產品價值實現機制協調區際利益關系。黨的十八大以來,黨和政府更加注重區域協調發展的質量和效益,更加突出多元導向的高質量協調發展,更加強調對口支援、對口協作、區域合作。先后實施京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略,構建高質量發展動力源,引領全國經濟創新發展。同時,發揮長江和黃河橫貫東中西地區的優勢,促進區域間聯動發展,培育新的經濟增長極和區域發展高地。黨的十九大更是將區域協調發展上升到國家戰略。至此,我國建立起“政策區+功能區+戰略區”相互協同、相互促進的區域協調發展框架,有力推動區域協調發展向區域聯動、軸帶引領、群區耦合、多極支撐轉變,進一步凸顯各區域的特色與優勢[4]。國家“十四五”規劃中關于“健全城鄉要素自由流動機制,構建區域產業梯度轉移格局,促進城鄉區域良性互動”的新要求,則為“區域協調發展”在新發展階段注入了更為豐富的現實內涵[5]。黨的二十屆三中全會強調完善實施區域協調發展戰略機制,構建優勢互補的區域經濟布局和國土空間體系,這表明把短期政策轉變為長期性的機制是將來推動區域協調發展的重點。在區域協調發展戰略全面深化過程中,為突出以人民為中心的發展思想,區域協調發展的目標聚焦在努力實現基本公共服務均等化、基礎設施通達程度比較均衡、人民基本生活保障水平大體相當三個方面。

二、區域協調發展的成效

區域協調發展是推動高質量發展的必然要求和重要支撐,也是推進中國式現代化的重要內容。近年來,我國深入實施區域協調發展戰略,通過構建優勢互補的區域經濟布局,推動各大板塊和重點區域高質量發展取得顯著成效。

(一)區域發展相對差距總體呈縮小趨勢

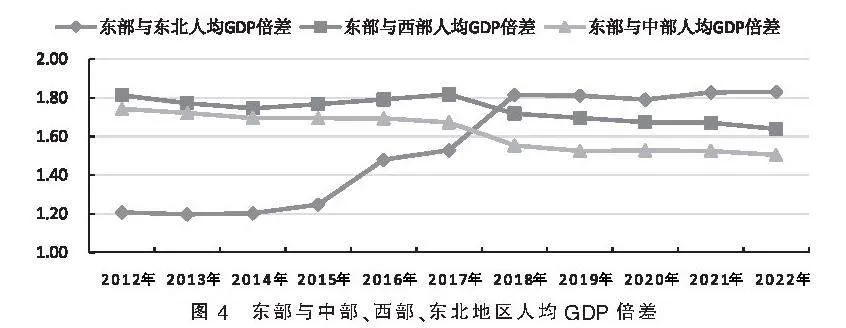

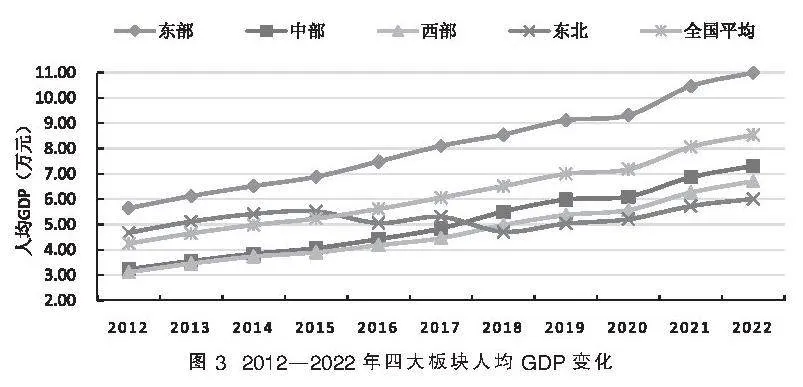

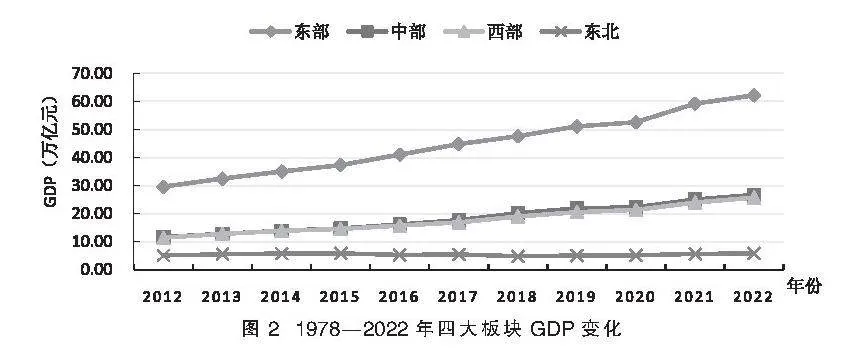

伴隨著區域協調發展戰略的實施,我國四大區域經濟總量不斷攀升,經濟結構持續優化,區域發展相對差距呈縮小態勢。從地區生產總值來看,中西部地區經濟占比穩步提升,2022年,中部和西部地區生產總值分別達到26.65萬億元、25.70萬億元,與2012年相比增加15.02萬億元、15.03萬億元,占全國的比重由2012年的21.3%、19.6%提高到2022年的22.1%、21.4%(見圖2)。從人均國內生產總值(GDP)來看,中西部地區與東部地區差距持續縮小,東部與中西部人均地區生產總值比分別從2012年的1.69、1.87下降至2022年的1.50、1.64[6],湖北、內蒙古、重慶等中西部省區市人均GDP超過全國平均水平,東西差距持續縮小,區域發展的協調性逐步增強(見圖3)。

(二)高質量發展動力源作用凸顯

京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區等作為高質量發展的動力源,規模經濟效益明顯,創新要素快速集聚,高水平人才密集,對外開放走在前列,成為我國科技創新的主要策源地和制度型開放的先行引領者[7]。這些區域通過深化合作、協同創新,推動了產業升級和城市群一體化發展。京津冀地區在產業升級轉移、交通一體化、生態環境保護三大重點領域率先取得突破[8];長三角地區則依托長三角一體化發展上升為國家戰略,加速了產業轉型升級和城市功能提升;粵港澳大灣區則通過深化粵港澳合作,推動科技創新和制度創新,成為世界級城市群和科技創新中心。2022年,京津冀三地、長三角三省一市、粵港澳大灣區內地九市地區生產總值分別達10.02萬億元、29.03萬億元、10.46萬億元,合計達到49.51萬億元,總量超過了全國的40%,成為全國經濟發展強勁增長極。

(三)流域經濟與特定區域深度發展

長江和黃河流域作為我國兩大流域,生態保護和高質量發展機制不斷完善。通過加強生態保護、優化產業結構、推動區域合作,兩大流域經濟在促進經濟增長的同時,也實現生態環境的持續改善。此外,雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地,其高標準高質量建設進展順利,為打造新時代高質量發展的全國樣板提供了有力支撐。成渝地區雙城經濟圈建設也取得了顯著成效,通過優化空間布局、提升產業能級、加強區域協作,推動了成渝地區經濟高質量發展。

(四)重要功能區關鍵功能作用充分發揮

以農產品主產區、重點生態功能區、能源資源富集地區及邊境地區等承擔戰略功能的區域為支撐,重要功能區在維護國家糧食安全、生態安全、能源安全和邊疆安全方面發揮的作用進一步凸顯。黑龍江、河南、山東、安徽、吉林5個產糧大省2022年產量超過全國的40%,特別是東北三省,近年來,其糧食產量占全國的1/5以上、商品糧產量約占1/4、糧食調出量約占1/3,我國“大糧倉”的地位更加鞏固。國家“三區四帶”生態安全屏障格局加快構建,長江經濟帶和黃河流域生態環境發生顯著變化,主要江河水質優良斷面比例超過90%,長江、黃河干流全線達到Ⅱ類水質,青藏高原、黃土高原等生態功能區保護治理成效逐步顯現,生態環境質量有效提升。煤炭生產中心加快向晉陜蒙新及優質企業集中,在山西、內蒙古、陜西等重點地區建成一批能源資源綜合開發利用基地,國內能源供給保障水平持續提升[7]。同時,新能源先進產能有序釋放,甘肅、內蒙古、青海等省區加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設,為能源供應保障提供了有力支撐。69個邊境貧困縣全部如期摘帽,141個邊境縣城居民人均可支配收入穩步提升,邊疆鞏固和邊境安全得到有力保障。

三、區域協調發展面臨的突出問題

盡管我國區域協調發展已經取得顯著成效,但也出現一些新情況新問題,主要表現為東中西地區不平衡問題依然突出、南北分化態勢開始凸顯、特殊類型地區發展不充分、區際利益關系尚未理順,難以適應新時代實施區域協調發展戰略需要。

(一)東中西地區不平衡問題依然突出

近些年來,盡管東中西地區的相對差距有所縮小,但仍保持較高水平,東部地區人均GDP是西部、中部地區的1.64倍和1.50倍(見圖4)。同時,絕對差距在擴大。2012—2022年間,東部地區人均GDP與西部地區的差距從2.95萬元上升到4.29萬元。從省際人均GDP差異看,2012—2022年間,北京人均GDP與甘肅人均GDP的差距從7.05萬元上漲到14.55萬元。從區域協調發展目標看,中西部在基礎設施通達度、基本公共服務條件等方面與東部仍有不小的差距。如,西部鐵路網密度僅為東部的22.7%、農村低保標準僅為東部的62.0%,基本公共服務質量與東部地區差距較大。從區域內部看,東部沿海地區的華南、華東與華北地區以及西部地區的西南與西北地區差距也在拉大。如,東部地區的河北省2022年人均地區生產總值低于全國平均水平,僅有同為東部省份江蘇省的39.0%。從各省內部看,廣東、江蘇、浙江等發達省份區域不平衡問題也較為明顯,廣東的珠三角與粵東、粵西、粵北,江蘇的蘇南與蘇北,浙江的沿海與西南山區差異都比較大。

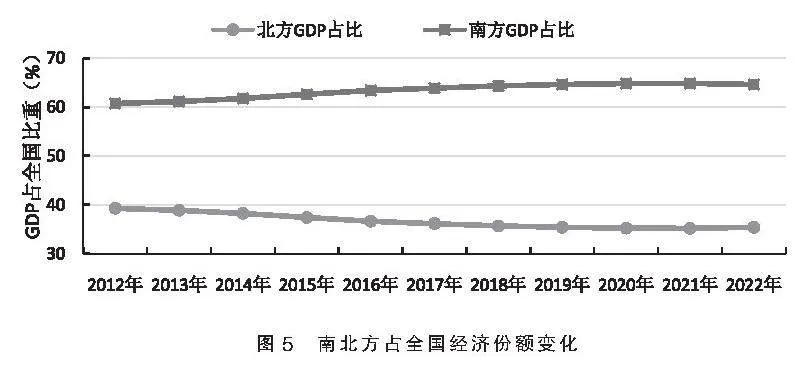

(二)南北分化態勢開始凸顯

伴隨經濟增長進入新常態,北方地區受“煤炭型”能源結構、“重化型”產業結構、“國有化”經濟結構等多重因素影響,經濟發展速度放緩,經濟份額“南升北降”,全國經濟重心不斷南移。2012—2022年間,北方地區GDP占全國的比重從42.8%下降到35.6%,下降7.2個百分點。南方地區則憑借創新驅動、產業升級和開放合作等優勢,保持了較快增長。2022年南方地區企業法人單位數量與北方地區之比為61∶39,南方地區規模以上工業企業Ramp;D經費是北方地區的2.6倍。人口呈現“北雁南飛”的趨勢,2022年,人口凈流入的前十位城市中有九個位于南方。三大高質量發展動力源之一的京津冀地區,GDP占全國的總量也從2014年的9.1%下降到2023年的8.3%,降低了0.8個百分點。南北持續分化導致區域協調發展面臨更加復雜的局面,促進協調發展的難度也更大。

(三)特殊類型地區發展不充分

特殊類型地區包括欠發達地區、革命老區、邊境地區、生態退化地區、資源型地區和老工業城市等六類,由于歷史原因或自然條件限制,經濟發展面臨諸多困難,亟須特別關注和扶持[9]。欠發達地區尤其是脫貧地區和民族地區雖然已擺脫絕對貧困,但經濟基礎依然薄弱,持續增收能力仍然缺乏,教育和醫療資源匱乏,存在脫貧基礎不穩固、發展不平衡不充分、內生動力不足等痛點。革命老區多是山區和省際交界地區,基礎設施薄弱,公共服務落后,產業發展不足,人口老齡化嚴重,是振興發展的難點地區。邊境地區遠離經濟中心,交通不便捷,人口和經濟支撐力弱,同時面臨著邊境安全、民族團結和社會穩定等多重問題。生態退化地區生態系統服務功能弱,區域經濟可持續發展受到制約,生態保護和綠色發展的關系不平衡。資源型地區產業結構單一,轉型發展和可持續發展面臨巨大挑戰。老工業基地歷史負擔重、創新能力不足、企業競爭力低下,振興發展需要突破更多體制機制瓶頸。

(四)區際利益關系尚未理順

基于資源開發與利用、生態環境保護與補償、生產要素流動與交易等方面的利益關系調整還缺乏完善的制度架構,導致區域間在資源分配、利益分享等方面存在矛盾和沖突,限制區域協調發展。在資源開發與利用方面,部分地區擁有豐富的自然資源,如煤炭、石油、天然氣等,然而在資源開發與利用的過程中,缺乏有效的利益分配機制,導致資源富集地區與資源匱乏地區之間的利益關系失衡。在生態環境保護與補償方面,部分地區承擔生態環境保護的重任,但生態產品的價值得不到體現,導致當地企業和居民面臨生產生活困難的問題,影響其保護生態環境的積極性和可持續性。在生產要素流動與交易方面,由于行政壁壘仍然存在,導致生產要素在區域間的流動和交易受到阻礙,這不僅影響資源的優化配置和高效利用,還拉大了區域間的發展差距。

四、加快完善區域協調發展戰略機制的對策建議

在東中西地區差距、南北方矛盾、特殊類型地區發展緩慢等各種問題相互交織的大背景下,推進區域協調發展走深走實,需要進一步厘清中央和地方政府的事權,壓實地方政府因地制宜加快發展的職責,彰顯中央政府協調區際利益關系的責任,把促進區域協調發展中的短期政策上升為長效機制,支持中西部糧食主產區、重點生態功能區、資源富集地區及城鎮化地區突出主體功能更好發展,推動形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。

(一)建立戰略融合機制,鑄就區域協調發展合力

建立戰略融合機制是推動區域協調發展的重要抓手。要以主體功能區戰略為基礎,率先推動區域協調發展戰略、區域重大戰略和新型城鎮化戰略的空間融合和政策融合,優化重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局,促進人口與生產要素合理有序流動,引導產業高效集聚,加快形成同頻共振效應,激發不同區域發展活力和動力。以京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略為引領,以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎,統籌高質量發展和高水平安全,促進區域間融通互補。發揮長江經濟帶、珠江—西江經濟帶和黃河流域橫貫東中西地區的優勢,完善綜合交通運輸體系,推進人流、物流、資金流、信息流的高效流通,促進流域上下游、左右岸、干支流協同發展和高質量發展。以重慶、成都、武漢、鄭州、西安等國家中心城市為核心,引領成渝、長江中游、中原、關中平原等城市群發展,帶動沿江、沿線相關板塊融合發展。以城市群和都市圈為基礎,統籌發達地區和欠發達地區發展,規劃建設經濟區,探索行政區與經濟區適度分離改革,構建跨行政區合作發展新機制。推動“一帶一路”建設與區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略和新型城鎮化戰略融合,優化區域開放布局,構建統籌國內國際、協調東中西地區和南北方的區域發展格局,夯實更加均衡、協調、可持續區域發展體系的基礎。

(二)深化區域合作和互助機制,提升協調發展水平

深化區域合作和互助機制是實現“先富帶后富”的重要手段。完善京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域合作體制機制,暢通城市之間合作通道,促進城市群內大中小城市和中小城鎮協調發展。加快推進長江經濟帶、珠江—西江經濟帶、淮河生態經濟帶、漢江生態經濟帶等重點流域上下游合作,建立健全上下游規劃對接與協商合作機制,加強生態環境聯防共治,推進產業梯度轉移與優化升級。深化省際交界地區合作發展,建立統一規劃、統一管理、合作共建、利益共享的新機制,推動交界地區市場共拓、產業共興、基礎共聯、生態共保、社會共治。支持省際交界地區培育區域性中心城市,從產業結構、區域功能、空間結構和環境風貌等方面著手,通過產業重組、環境重整、形象重塑,提升區域性中心城市的品質。加強區域、次區域合作,推進重點開發開放試驗區與邊境經濟合作區建設,共同推動邊境地區和邊界地區高質量發展。深入實施東西部協作,深化全方位、精準對口援疆、援藏,創新開展東部地區對東北地區、東部地區部分城市對革命老區重點城市對口合作,引導社會力量廣泛參與區域互助,支持欠發達地區加快發展。

(三)健全資源開發利益補償機制,推動資源型地區高質量發展

健全資源開發利益補償機制是縮小中西部,特別是北方資源富集地區與東部沿海地區發展差距、保障資源能源安全的重要舉措。進一步深化礦產資源有償使用制度改革,全面推進礦業權競爭性出讓,完善能夠靈活反映市場供求關系、資源稀缺程度和環境損害成本的資源性產品價格形成機制。堅持“誰開發誰保護、誰破壞誰治理、誰投資誰受益”的原則,建立“政府主導、政策扶持、社會參與、開發式治理、市場化運作”的機制,把礦山生態環境治理成本內部化,推動礦山地質環境治理恢復和綠色植被恢復。加大中央財政轉移支付力度,給予資源型城市必要的資源儲備補償,建立資源產地儲備補償機制。健全中央財政支持資源型城市轉型發展的轉移支付穩定增長機制,加大礦產資源有償使用收入向資源所在地傾斜力度,改革資源稅中央和地方分享比例,加快構建可持續發展的利益分配平衡機制。鼓勵和支持資源開發企業吸納當地人口就業,給予必要的稅費扣除和減免,建立合理的利益保障機制。結合重大生產力布局調整優化,支持在資源型城市建設相關重大項目,對符合條件的項目給予項目審批、土地指標、技術開發、貸款融資等方面支持,構建可持續發展的替代產業扶助機制。以綠色采購制度、綠色信貸政策為引領,最大限度將廢棄物資源化,構建綠色經濟增長機制。鼓勵資源輸入地通過共建園區、產業合作、飛地經濟等形式支持輸出地發展接續產業和替代產業,加快建立支持資源型地區經濟轉型長效機制。

(四)完善生態產品價值實現機制,提高區域發展“含綠量”

完善生態產品價值實現機制,構建人與自然和諧共生的現代化,是推動中西部生態環境優良區域綠色發展的重要途徑。按照區際公平、權責對等、試點先行、分步推進的原則,完善縱向和橫向生態補償機制,支持中西部重點生態功能區加快發展。鼓勵生態受益地區與生態保護地區、流域下游與流域上游通過資金補償、對口協作、產業轉移、人才培訓、共建園區等方式建立橫向補償機制,支持在具備重要飲用水功能及生態服務價值、受益主體明確、上下游補償意愿強烈的跨省流域開展省際橫向生態補償。深入推進京津冀水源涵養區、安徽浙江新安江、廣西廣東九洲江、福建廣東汀江—韓江、江西廣東東江、廣西廣東西江流域等橫向生態保護補償試點,形成“受益者付費、保護者受益”的良性循環,促進區域間生態利益的公平分配。建立科學合理的生態資產評估體系,明確生態產品的經濟價值、社會價值和生態價值,搭建碳匯、排污權、碳排放權、水權等要素交易平臺,鼓勵更多采用市場化手段促進生態資源的高效配置與合理利用。依托區域特色資源,發展生態農業、生態旅游、綠色能源等生態友好型產業和環境偏好型產業,形成綠色產業集群。加快發展綠色金融,發行綠色債券,吸引社會資本投入生態產業。利用大數據、區塊鏈等技術手段,加強與國內外市場對接,拓寬生態產品的銷售渠道,提高生態產品交易的透明度與效率。

(五)構建糧食主產區利益補償機制,激發產糧大縣發展潛力

構建糧食主產區利益補償機制是保障糧食安全、促進東北地區和中西部地區糧食大省高質量發展的有效方式。瞄準糧食綜合生產、流通和儲備能力建設等領域,加大中央財政轉移支付力度,構建中國特色的糧食主產區利益補償機制,縮小產糧大縣的收支缺口。研究制定糧食主產區與主銷區開展產銷合作的具體辦法,推動建立“調入省份出錢得糧、中央財政統籌、調出省份得錢出糧”的橫向利益補償機制,鼓勵采取建設加工園區、建立優質商品糧生產基地和健全產銷區儲備合作機制等方式,拓展橫向利益補償途徑。從生存性補償與發展性補償兩個維度入手,協同提升糧食主產區的綜合競爭力和可持續發展能力,推動產糧大縣農業現代化和農村經濟社會全面進步。建立農產品穩定供應與價格協商機制,促進產銷對接,減少中間環節,提高主產區農民可支配收入。利用現代信息技術手段,如大數據、物聯網等,優化農產品流通體系,提升供應鏈效率。鼓勵和支持糧食主產區和主銷區企業在技術研發、品牌建設、市場拓展等方面的深度合作,共同打造具有競爭力的農業產業集群。完善金融服務體系,創新農村金融產品,如農業供應鏈金融、綠色信貸等,加大對農業產業升級和可持續發展的支持力度。加強農村金融基礎設施建設,擴大金融服務覆蓋面和提升便捷性,降低農業生產經營的融資成本和時間成本。

(六)健全城市群和都市圈一體化發展機制,促進城鄉深度融合發展

健全城市群都市圈一體化發展機制是構建全國統一大市場的階段性舉措,也是實現區域協調發展的重要途徑。建立新增城鎮建設用地指標與常住人口掛鉤機制,健全財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制,完善財政性建設資金對城市基礎設施補貼數額與城市吸納農業轉移人口落戶數量掛鉤機制,維護進城落戶農民土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權,支持引導依法自愿有償轉讓,改革土地、水、能源、資金等領域管理方式,促進資源向城市群和都市圈等優勢地區集中。鼓勵城市群和都市圈共繪產業鏈圖譜,統籌整合群圈內各類功能性平臺,建立聯合招商、共同開發、利益共享的產業合作發展機制,攜手提升產業鏈供應鏈現代化水平。合作共建科技創新中心,建立群圈技術交易市場聯盟,推進科技創新券通兌通用,提升科技研發和成果轉化效率。探索銀行分支機構跨行政區域開展業務,推進存取款等金融服務同城化,共建金融風險聯合處置機制,推動金融服務一體化。強化市場監管協調,推進群圈信用信息共享互認,聯合開展守信聯合激勵和失信聯合懲戒。深化戶籍制度改革,在具備條件的群圈率先實現戶籍準入年限同城化累積互認,推動人力資源信息共享、公共就業服務平臺共建,促進人口有序流動。加強群圈稅收政策協調,完善利益分享機制,探索城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨地區調劑的辦法,健全政策協同機制。深化農村產權制度改革,打破城鄉二元結構壁壘,促進城鄉間勞動力和生產資料等要素的雙向流動[5],促進城鄉融合發展。

(七)完善基本公共服務均等化機制,促進社會高品質發展

完善基本公共服務均等化機制是確保社會公平與和諧、促進社會高品質發展的關鍵。加大中央財政對地方特別是中西部地區的轉移支付力度,重點支持教育、醫療、社保、就業等基本公共服務領域,縮小區域間、城鄉間的公共服務差距。科學劃分各級政府間的基本公共服務支出責任,明確中央與地方、地方各級政府之間的財政事權和支出責任劃分,確保各級政府在提供基本公共服務時有明確的職責和相應的財力保障。完善省級以下財政轉移支付制度,優化各級政府轉移支付結構,確保資金能夠精準、高效地流向欠發達地區和農村地區。在提升公共服務保障能力的基礎上,進一步提高基本公共服務統籌層次,通過建立跨區域公共服務協調機制,加強地方政府間的溝通與協作,共同制定和實施基本公共服務標準,推動公共服務資源共享和優化配置。在教育、醫療、社保等領域,要打破行政區劃壁壘,促進優質公共服務資源跨區域流動和共享,提高整體服務水平和效率。確保城鄉之間、區域之間基本公共服務的無縫對接。一方面,加強城鄉基本公共服務一體化建設,推動城市優質公共服務資源向農村延伸和覆蓋,縮小城鄉公共服務差距;另一方面,促進區域間基本公共服務有效銜接,通過構建區域性公共服務網絡,實現區域內基本公共服務的均衡布局和高效供給。加強京津冀地區、長三角地區、珠三角地區公共服務信息化建設,利用大數據、云計算等現代信息技術手段,提高公共服務的便捷性和可及性,讓人民群眾享受到更加優質、高效的基本公共服務。

參考文獻:

[1]楊開忠.增強區域經濟互補性與融合度,推動區域協調發展[J].中國國情國力, 2024(8).

[2]陳秀山,楊艷. 區域協調發展:回顧與展望 [J]. 西南民族大學學報(人文社科版), 2010(1).

[3]付曉東. 70年來我國區域政策演變歷程與未來趨勢 [J]. 國家治理, 2019(21).

[4]劉耀彬,陳利鵬. 完善實施區域協調發展戰略機制的關鍵:推進優勢互補、高質量發展的區域經濟布局——學習貫徹黨的二十屆三中全會精神 [J]. 重慶大學學報(社會科學版),網絡首發2024-09-14.

[5]孫久文,虎琳.“十五五”時期區域協調發展的內涵、問題與實踐[J].江西社會科學,2024(7).

[6]劉坤. 我國區域協調發展呈現嶄新局面[N]. 光明日報, 2023-08-11 .

[7]張可云.區域協調發展新機制的成效與發展趨勢[J].人民論壇, 2024(3).

[8]魏后凱,年猛,李玏. “十四五”時期中國區域發展戰略與政策 [J]. 中國工業經濟, 2020(5).

[9]魏后凱. 促進區域協調發展的戰略抉擇與政策重構[J].技術經濟, 2023(1).

Regional Coordinated Development:Its Process, Achievements, Challenges, and Mechanism

HUANG Zhengxue, ZHANG Jinjin

Abstract:Promoting regional coordinated development is a critical pillar for achieving Chinese modernization and an essential component of accelerating the establishment of a new development paradigm and advancing high-quality development. Since the reform and opening-up, China's regional development strategy has undergone four stages: unbalanced development, preliminary exploration, accelerated implementation, and comprehensive deepening. Each stage has had distinct strategic priorities, collectively forming a rich historical trajectory. In the new era, with the deep implementation of the regional coordinated development strategy, China has achieved significant progress in regional coordination. However, new situations and challenges have also emerged. These include persistent imbalances between the eastern, central, and western regions, a growing north-south divide, underdevelopment in certain regions, and yet-to-be coordinated inter-regional interest relationships, which make it difficult to meet the new requirements of the regional coordinated development strategy. It is recommended to strengthen the central government's role in coordinating inter-regional relations during the implementation of the regional coordinated development strategy, to establish a strategy integration mechanism, to deepen regional cooperation and mutual assistance mechanism, to improve benefit compensation mechanism in resource development, to enhance the mechanism for realizing the value of ecological products, to build a benefit compensation mechanism for major grain-producing areas, to improve mechanism for the integrated development of urban agglomerations and metropolitan areas, and to optimize mechanism for equalizing access to basic public services. These efforts aim to advance regional coordinated development more effectively and sustainably.

Key words: regional coordinated development; regional economic layout; strategy integration; strategic mechanisms

責任編輯:翟" "祎

作者簡介:黃征學(1975—),男,國家發展和改革委員會國土開發與地區經濟研究所研究員。

張晉晉(1985—),女,山西財經大學財政與公共經濟學院講師,山西省社會科學院博士后。