全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練對(duì)Harris評(píng)分的影響

劉瑾 榮悅彤 趙云

【摘要】 目的:探討全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練對(duì)Harris評(píng)分的影響。方法:選取2018年3月-2020年3月收治的行全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)的132例患者,按術(shù)后不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練分為對(duì)照組、研究1組和研究2組,各44例。三組均按統(tǒng)一程度開展康復(fù)訓(xùn)練,對(duì)照組術(shù)后第10天開始康復(fù)訓(xùn)練,研究1組術(shù)后第3天開始康復(fù)訓(xùn)練,研究2組術(shù)后第1天開始康復(fù)訓(xùn)練。比較三組死亡率、靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間、康復(fù)訓(xùn)練完成情況、生活質(zhì)量和不同時(shí)間點(diǎn)的Harris評(píng)分。結(jié)果:研究組1組、研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05),研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于研究1組(P<0.05)。三組康復(fù)訓(xùn)練完成進(jìn)度比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。康復(fù)訓(xùn)練1個(gè)月時(shí),研究1組、研究2組Harris評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),研究組1組和研究2組的Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);康復(fù)訓(xùn)練3個(gè)月時(shí),對(duì)照組與研究1組的Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),研究2組的Harris評(píng)分高于對(duì)照組、研究1組(P<0.05)。康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),三組的Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),研究組1組、研究2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),且研究組2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于研究1組(P<0.05)。結(jié)論:與術(shù)后第10天開始康復(fù)訓(xùn)練相比,術(shù)后第1天和第3天開始康復(fù)訓(xùn)練的效果更好,早期進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練能有效縮短全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)患者的住院時(shí)間,降低發(fā)生靜脈血栓風(fēng)險(xiǎn),提高患者髖關(guān)節(jié)康復(fù)程度,改善生活質(zhì)量,可根據(jù)患者的具體情況,在確保患者生命體征平穩(wěn)的前提下,為患者選擇術(shù)后第1天或第3天開始鍛煉。

【關(guān)鍵詞】 生活質(zhì)量 髖關(guān)節(jié)功能 康復(fù)訓(xùn)練 全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) 下肢靜脈血栓

Effect of Rehabilitation Training at Different Times after Total Hip Arthroplasty on Harris Score/LIU Jin, RONG Yuetong, ZHAO Yun. //Medical Innovation of China, 2021, 18(14): 0-075

[Abstract] Objective: To investigate the effect of rehabilitation training at different time on Harris score after total hip arthroplasty. Method: A total of 132 patients who underwent total hip arthroplasty from March 2018 to March 2020 were selected, they were divided into control group, study group 1 and study group 2, with 44 patients in each group, according to the rehabilitation training at different time after surgery. The three groups were all carried out rehabilitation training according to a unified degree. The control group started rehabilitation training on the 10th day after surgery, the study group 1 started rehabilitation training on the 3rd day after surgery, and the study group 2 started rehabilitation training on the 1st day after surgery. Mortality rate, incidence rate of venous thrombosis, average length of hospital stay, completion of rehabilitation training, quality of life and Harris score at different time points were compared among the three groups. Result: The incidence of venous thrombosis and average length of hospital stay in study group 1 and study group 2 were better than those in control group (P<0.05), and the incidence of venous thrombosis and average length of hospital stay in study group 2 were better than those in study group 1 (P<0.05). There was no statistical significance in the progress of rehabilitation training among the three groups (P>0.05). After 1 month of rehabilitation training, Harris scores in study group 1 and study group 2 were higher than that in control group (P<0.05), while Harris scores in study group 1 and study group 2 showed no statistical significance (P>0.05); after 3 months of rehabilitation training, there was no statistically significant difference in Harris score between the control group and study group 1 (P>0.05), but Harris score in study group 2 was higher than those in the control group and study group 1 (P<0.05). After 6 months of rehabilitation training, there was no significant difference in Harris scores among the three groups (P>0.05). After 6 months of rehabilitation training, the scores of social relationship, psychological field and physiological field in study group 1 and study group 2 were higher than those in control group (P<0.05), and the scores of social relationship, psychological field and physiological field in study group 2 were higher than those in study group 1 (P<0.05). Conclusion: Compared with the postoperative day 10 start rehabilitation training, postoperative 1 and 3 days begin to better the effect of rehabilitation training, early rehabilitation training can effectively shorten the hospitalization time of patients with total hip replacement and reduce risk of venous thrombosis, increase the degree of hip joint in patients with rehabilitation, to improve the quality of life, according to the specific circumstances of patients, on the premise of ensuring stable vital signs of patients, exercise is selected for patients on the first or third day after surgery.

[Key words] Quality of life Hip function Rehabilitation training Total hip arthroplasty Lower extremity venous thrombosis

First-authors address: Hongqi Hospital Affiliated to Mudanjiang Medical University, Mudanjiang 157011, China

doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2021.14.018

全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)對(duì)于最大程度恢復(fù)和保留關(guān)節(jié)功能、糾正關(guān)節(jié)畸形、消除終末期關(guān)節(jié)疼痛,具有其他任何方法無可比擬的優(yōu)越性,是目前關(guān)節(jié)成形術(shù)中最為成功的外科技術(shù)[1-2]。與手術(shù)的推廣、成功相比,術(shù)后的康復(fù)無論在推廣中還是效果上都略遜一籌。全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后,髖關(guān)節(jié)功能能否恢復(fù)的關(guān)鍵與積極有效的早期康復(fù)訓(xùn)練有著緊密相關(guān),有效的康復(fù)訓(xùn)練能夠減少術(shù)后并發(fā)癥的發(fā)生,幫助患者早期下床活動(dòng),因此,術(shù)后康復(fù)訓(xùn)練在臨床也越來越被重視,相關(guān)研究也越來越多,康復(fù)訓(xùn)練方法也逐漸趨于完善[3-4]。但術(shù)后何時(shí)開始康復(fù)訓(xùn)練最為有效、合適,目前臨床尚無一致的意見。本研究對(duì)全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者給予不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練,探討不同時(shí)間康復(fù)訓(xùn)練的臨床效果及對(duì)患者Harris評(píng)分的影響。現(xiàn)將研究結(jié)果報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年3月-2020年3月收治的行全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)的132例患者,(1)納入標(biāo)準(zhǔn):①患者均遵守相關(guān)疾病標(biāo)準(zhǔn),長(zhǎng)期保守治療無實(shí)質(zhì)性改善、存在中度以上持續(xù)性疼痛、關(guān)節(jié)破壞的X線改變;②手術(shù)均為側(cè)方入路、椎管內(nèi)麻醉,均由同一組醫(yī)師完成;③均為首次接受全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)。(2)排除標(biāo)準(zhǔn):①兩次及以上單側(cè)全髖關(guān)節(jié)置換者;②存在手術(shù)禁忌證;③有明顯術(shù)前凝血功能等檢測(cè)異常;④存在精神疾病;⑤腎、肝、肺、心功能不健全;⑥雙側(cè)髖關(guān)節(jié)病變;⑦髖關(guān)節(jié)脫位、畸形,活動(dòng)明顯受限;⑧術(shù)中植骨或有大粗隆截骨;⑨合并惡性腫瘤;⑩伴有強(qiáng)直性脊柱炎;術(shù)前長(zhǎng)期臥床者。按術(shù)后不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練分為對(duì)照組、研究1組和研究2組,各44例。三組患者均知情同意,且本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會(huì)批準(zhǔn)。

1.2 方法 三組均按統(tǒng)一程度開展康復(fù)訓(xùn)練,訓(xùn)練共包含四個(gè)階段,第一階段主要是肌肉等長(zhǎng)收縮訓(xùn)練,持續(xù)時(shí)間3~5 d;第二階段主要是關(guān)節(jié)活動(dòng)訓(xùn)練,第一階段訓(xùn)練同時(shí)進(jìn)行,訓(xùn)練持續(xù)時(shí)間4~5 d;第三階段主要是負(fù)重行走訓(xùn)練,康復(fù)訓(xùn)練7~10 d后開始,訓(xùn)練持續(xù)時(shí)間約2周;第四階段主要是生活自理能力訓(xùn)練,康復(fù)訓(xùn)練4周后開始,持續(xù)至功能康復(fù)。對(duì)照組:術(shù)后第10天開始康復(fù)訓(xùn)練。研究1組:術(shù)后第3天開始康復(fù)訓(xùn)練。研究2組:術(shù)后第1天開始康復(fù)訓(xùn)練。對(duì)三組患者采用復(fù)查方式、電話方式進(jìn)行追蹤隨訪。患者四個(gè)階段的指導(dǎo)工作通過電話隨訪、書面、口頭等方式落實(shí),幫助患者完成各階段的康復(fù)訓(xùn)練計(jì)劃。具體康復(fù)訓(xùn)練內(nèi)容為:(1)第一階段由護(hù)理人員幫助患者實(shí)施規(guī)定的鍛煉項(xiàng)目:①股四頭肌等長(zhǎng)收縮運(yùn)動(dòng);②踝關(guān)節(jié)主動(dòng)背屈背伸運(yùn)動(dòng);③主動(dòng)臀收縮運(yùn)動(dòng);④動(dòng)髕骨推移運(yùn)動(dòng)。(2)第二階段時(shí):①仰臥位直腿抬高30°以內(nèi)運(yùn)動(dòng),活動(dòng)范圍逐漸加大,由被動(dòng)向主動(dòng)過渡運(yùn)動(dòng);②進(jìn)行仰臥位屈髖屈膝運(yùn)動(dòng),由護(hù)理人員幫助患者進(jìn)行屈髖90°,注意不要引起患者疼痛;③仰臥位患肢外展運(yùn)動(dòng);④進(jìn)行臥位到半臥位運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)前搖高床頭<90°。(3)第三階段護(hù)理人員指導(dǎo)患者家屬協(xié)助患者進(jìn)行鍛煉:①站位到行走訓(xùn)練,骨水泥假體固定型患者和非骨水泥假體固定型患者負(fù)重情況不同,前者可部分負(fù)重或負(fù)重下床練習(xí),后者則需要少量負(fù)重下床練習(xí),從腳尖點(diǎn)地到部分負(fù)重到完全負(fù)重;②坐位到站位點(diǎn)地訓(xùn)練,拄拐站立,患肢不負(fù)重;③臥位到坐位運(yùn)動(dòng),利用雙手和健腿的力量,患腿移至小腿能自然垂于床邊;④側(cè)臥位外展運(yùn)動(dòng),雙腿間夾1個(gè)枕頭,鍛煉時(shí)注意禁止內(nèi)收、內(nèi)旋。(4)第四階段由患者進(jìn)行主動(dòng)訓(xùn)練:①在輔助器幫助下練習(xí)下蹲訓(xùn)練、上下樓梯訓(xùn)練;②借助輔助設(shè)備獨(dú)立完成穿褲、穿鞋等日常動(dòng)作。

1.3 觀察指標(biāo) (1)比較三組死亡率、靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間。(2)比較三組康復(fù)訓(xùn)練完成情況。對(duì)三組患者完成規(guī)定動(dòng)作的能力進(jìn)行評(píng)價(jià),于訓(xùn)練3個(gè)月時(shí)評(píng)估。差:完成規(guī)定動(dòng)作<70%;中:完成規(guī)定動(dòng)作在70%~79%;良:完成規(guī)定動(dòng)作80%~89%;優(yōu):完成規(guī)定動(dòng)作的90%及以上。(3)比較三組不同時(shí)間點(diǎn)的Harris評(píng)分。對(duì)三組患者的置換髖康復(fù)程度進(jìn)行評(píng)估,采用Harris髖關(guān)節(jié)評(píng)分法于康復(fù)訓(xùn)練1、3、6個(gè)月時(shí)各評(píng)估1次。Harris評(píng)分總計(jì)100分,包括畸形、關(guān)節(jié)活動(dòng)度、關(guān)節(jié)功能、疼痛四個(gè)方面,評(píng)分越高,患者髖關(guān)節(jié)功能越好。(4)比較三組生活質(zhì)量。于康復(fù)訓(xùn)練前、康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月復(fù)診時(shí)評(píng)價(jià)三組患者的生活質(zhì)量,采用生存質(zhì)量測(cè)定量表(WHOQOL-BREF),分值0~100分,評(píng)分越高,患者生活質(zhì)量越好。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理 數(shù)據(jù)應(yīng)用SPSS 18.0進(jìn)行分析,計(jì)量資料用(x±s)表示,兩組數(shù)據(jù)比較采用獨(dú)立樣本t檢驗(yàn),多組數(shù)據(jù)比較采用方差分析,組內(nèi)比較采用配對(duì)t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗(yàn)。以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 三組一般資料比較 對(duì)照組,男26例,女18例;年齡51~73歲,平均(62.3±15.3)歲;平均體質(zhì)量指數(shù)(BMI)(23.7±3.8)kg/m2;平均術(shù)前Harris評(píng)分(26.4±3.6)分;假體固定方式:骨水泥假體18例,非骨水泥假體26例;病種分布:股骨頭缺血性壞死15例,股骨頸骨折9例,風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎9例,骨性關(guān)節(jié)炎8例,髖關(guān)節(jié)脫位3例。研究1組,男20例,女24例;年齡51~75歲,平均(62.4±15.2)歲;平均BMI(23.9±3.6)kg/m2;平均術(shù)前Harris評(píng)分(26.4±3.6)分;假體固定方式:骨水泥假體20例,非骨水泥假體24例;病種分布:股骨頭缺血性壞死16例,股骨頸骨折10例,風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎8例,骨性關(guān)節(jié)炎8例,髖關(guān)節(jié)脫位2例。研究2組,男23例,女21例;年齡50~75歲,平均(62.5±15.1)歲;平均BMI(23.6±3.7)kg/m2;平均術(shù)前Harris評(píng)分(26.2±3.7)分;假體固定方式:骨水泥假體22例,非骨水泥假體22例;病種分布:股骨頭缺血性壞死15例,股骨頸骨折10例,風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎8例,骨性關(guān)節(jié)炎9例,髖關(guān)節(jié)脫位2例。三組患者一般資料比較,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

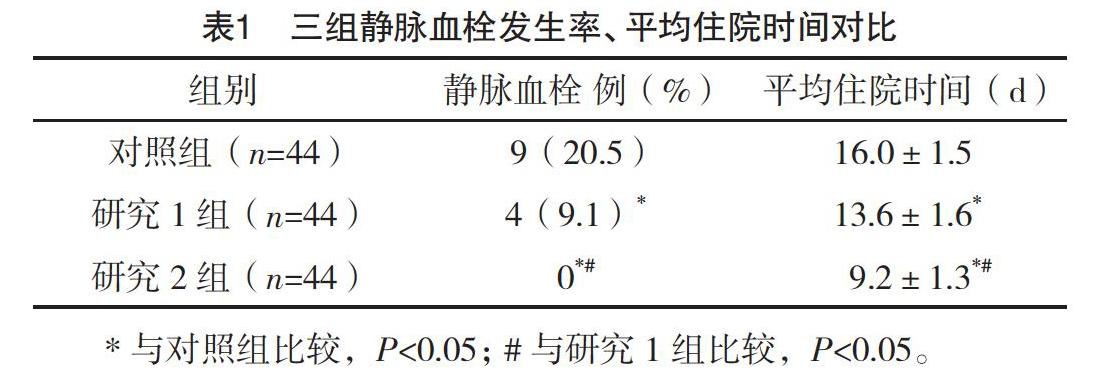

2.2 三組死亡率、靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間比較 三組均未出現(xiàn)死亡情況。研究組1組、研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05);研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于研究1組(P<0.05)。見表1。

2.3 三組康復(fù)訓(xùn)練完成情況比較 三組康復(fù)訓(xùn)練完成進(jìn)度比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見表2。

2.4 三組不同時(shí)間點(diǎn)Harris評(píng)分比較 康復(fù)訓(xùn)練

1個(gè)月時(shí),研究1組、研究2組的Harris評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),研究組1組和研究2組的Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);康復(fù)訓(xùn)練3個(gè)月時(shí),對(duì)照組與研究1組的Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),研究2組Harris評(píng)分對(duì)高于對(duì)照組、研究1組(P<0.05);康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),三組間Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。見表3。

2.5 三組生活質(zhì)量比較 三組環(huán)境領(lǐng)域康復(fù)訓(xùn)練前與康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月的組內(nèi)、組間對(duì)比,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);康復(fù)訓(xùn)練前與康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月,對(duì)照組社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域的評(píng)分比較,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月,研究組1組、研究2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),且研究組2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于研究1組(P<0.05)。見表4。

3 討論

術(shù)后康復(fù)訓(xùn)練已成為全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)不可缺少的一部分,一定程度上能夠使患者關(guān)節(jié)功能恢復(fù)達(dá)到更高水平,提高手術(shù)治療效果,獲得更好的手術(shù)效果[5-7]。生活自理能力訓(xùn)練、負(fù)重與行走、關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍訓(xùn)練、肌力訓(xùn)練是全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)的主要康復(fù)訓(xùn)練內(nèi)容,其中,術(shù)后康復(fù)訓(xùn)練最重要的部分是肌力訓(xùn)練[8-10]。患者術(shù)后早期進(jìn)行適當(dāng)?shù)目祻?fù)訓(xùn)練,能夠降低各類并發(fā)癥的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),提高患者生活質(zhì)量、肢體功能狀態(tài),縮短康復(fù)時(shí)間、住院時(shí)間,使骨的負(fù)重能力、關(guān)節(jié)的穩(wěn)定性得到增強(qiáng),周圍肌肉群的力量獲得強(qiáng)化,減少周圍組織粘連,防止、減少形成下肢深靜脈血栓,減輕患肢腫脹、促進(jìn)靜脈回流,術(shù)后早期康復(fù)訓(xùn)練對(duì)患者的預(yù)后有著重要意義[11-14]。

本研究中三組患者在行全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后,均按統(tǒng)一程度開展康復(fù)訓(xùn)練,對(duì)照組術(shù)后第10天開始康復(fù)訓(xùn)練,研究1組術(shù)后第3天開始康復(fù)訓(xùn)練,研究2組術(shù)后第1天開始康復(fù)訓(xùn)練。結(jié)果顯示,研究組1組、研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05),研究2組的靜脈血栓發(fā)生率、平均住院時(shí)間均優(yōu)于研究1組(P<0.05)。康復(fù)訓(xùn)練1個(gè)月時(shí),研究1組、研究2組Harris評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),表明與術(shù)后10 d開始康復(fù)訓(xùn)練相比,在置換髖關(guān)節(jié)功能恢復(fù)方面,術(shù)后第1、3天開始康復(fù)訓(xùn)練的恢復(fù)有效性更高。康復(fù)訓(xùn)練3個(gè)月時(shí),對(duì)照組與研究1組間Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),研究2組Harris評(píng)分高于對(duì)照組、研究1組(P<0.05);康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),三組間Harris評(píng)分對(duì)比,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。表明與術(shù)后第3天和第10天開始康復(fù)訓(xùn)練相比,術(shù)后第1天開始康復(fù)訓(xùn)練效果更好,能夠更好地恢復(fù)髖關(guān)節(jié)功能。雖然康復(fù)訓(xùn)練1、3個(gè)月時(shí),不同時(shí)間開始康復(fù)訓(xùn)練患者的訓(xùn)練效果有所差異,可因?yàn)榭祻?fù)訓(xùn)練程度是按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)開展,當(dāng)康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),這種差異也逐漸消失,均達(dá)到良好的髖關(guān)節(jié)功能[15-20]。但是不能因?yàn)轶y關(guān)節(jié)功能沒有受到不良影響就認(rèn)為患者不會(huì)出現(xiàn)相關(guān)的并發(fā)癥,比如患者會(huì)因缺乏活動(dòng)而增加發(fā)生下肢深靜脈血栓的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)患者的預(yù)后產(chǎn)生不利影響。

康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月時(shí),研究組1組、研究2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),且研究組2組的社會(huì)關(guān)系、心理領(lǐng)域、生理領(lǐng)域評(píng)分均高于研究1組(P<0.05),表明術(shù)后第1天和術(shù)后第3天開始康復(fù)訓(xùn)練可提升患者生活質(zhì)量。早期開始康復(fù)訓(xùn)練對(duì)減少假體松動(dòng)、減輕關(guān)節(jié)負(fù)載、恢復(fù)髖關(guān)節(jié)功能、維持髖關(guān)節(jié)穩(wěn)定性具有重要意義[21-25]。

綜上所述,與術(shù)后第10天開始康復(fù)訓(xùn)練相比,術(shù)后第1天和第3天開始康復(fù)訓(xùn)練的效果更好,早期進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練能有效縮短全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)患者的住院時(shí)間,降低發(fā)生靜脈血栓風(fēng)險(xiǎn),提高患者髖關(guān)節(jié)康復(fù)程度,改善生活質(zhì)量,可根據(jù)患者的具體情況,在確保患者生命體征平穩(wěn)的前提下,為患者選擇術(shù)后第1天或第3天開始鍛煉。

參考文獻(xiàn)

[1]張陽(yáng),吳鳴,趙婧,等.早期系統(tǒng)化康復(fù)訓(xùn)練對(duì)全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)后出血量和出院功能轉(zhuǎn)歸的影響[J].中華物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)雜志,2020,42(8):734-737.

[2]徐珊,陳曉麗.老年全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)后不同鎮(zhèn)痛方案效果阿片類藥物使用量及首次康復(fù)訓(xùn)練時(shí)間比較[J].中國(guó)藥物與臨床,2019,19(4):613-616.

[3]孫忠麗,許蕊.核心肌群訓(xùn)練對(duì)高齡股骨頸骨折關(guān)節(jié)置換術(shù)后康復(fù)及并發(fā)癥的影響[J].安徽醫(yī)藥,2020,24(7):94-97.

[4]李鵬程,姚娜,陳小霞,等.基于康復(fù)訓(xùn)練卡的家庭作業(yè)在老年髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后快速康復(fù)中的臨床觀察[J].實(shí)用老年醫(yī)學(xué),2020,34(2):72-74.

[5]王芳平,魏強(qiáng)萍,張有為.老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者的康復(fù)鍛煉自我效能及其相關(guān)因素的研究[J].山西醫(yī)藥雜志,2019,48(11):1313-1315.

[6]楊古月,馬娟,田野.老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者早期康復(fù)聯(lián)合延續(xù)護(hù)理觀察[J].實(shí)用臨床醫(yī)藥雜志,2020,24(16):97-99,107.

[7]趙改云,錢會(huì)娟,王凡凡,等.全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)患者居家康復(fù)訓(xùn)練依從性量表的編制及信效度檢驗(yàn)[J].護(hù)理學(xué)雜志,2019,34(12):94-97.

[8]何翠環(huán),儲(chǔ)小桃,李蕾,等.個(gè)性化功能鍛煉在微創(chuàng)全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后康復(fù)中的應(yīng)用[J].蚌埠醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),2020,45(8):128-131.

[9]谷斌,陳緒娜,張千坤,等.全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者漸進(jìn)式平衡訓(xùn)練方案的制訂與應(yīng)用[J].中華護(hù)理雜志,2020,55(10):20-26.

[10]邱垂明,柯松,王敏,等.超早期精細(xì)化康復(fù)鍛煉方案在全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)后加速康復(fù)中的應(yīng)用[J].局解手術(shù)學(xué)雜志,2019,28(10):65-68.

[11]顧光麗,孫麗華,胡麗華,等.康復(fù)訓(xùn)練聯(lián)合膝關(guān)節(jié)腔注射治療中老年膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎的臨床療效[J].貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),2019,44(9):1109-1112.

[12]陸小香,徐迪,林強(qiáng),等.早期階段性康復(fù)干預(yù)對(duì)老年膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎患者全關(guān)節(jié)置換術(shù)后下肢疼痛及功能的影響[J].中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志,2019,34(3):29-35.

[13]畢然然,張順,耿二瑞,等.超早期康復(fù)干預(yù)對(duì)單髁置換術(shù)后患者膝關(guān)節(jié)功能恢復(fù)的影響[J].中華物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)雜志,2019,41(7):532-534.

[14]沙蕉,張振東,陳俊峰.骨科-康復(fù)單元一體化康復(fù)治療對(duì)單髁置換術(shù)后膝關(guān)節(jié)功能的影響[J].生物骨科材料與臨床研究,2019,96(5):58-60,65.

[15]孟麗煥.功能訓(xùn)練康復(fù)護(hù)理對(duì)髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者膝關(guān)節(jié)僵硬的預(yù)防作用觀察[J].中國(guó)醫(yī)刊,2019,54(2):227-229.

[16]譚春尼,李金洪.髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后患者早期康復(fù)鍛煉有利于髖關(guān)節(jié)功能的恢復(fù)[J].基因組學(xué)與應(yīng)用生物學(xué),2019,38(6):443-447.

[17]胡迪,王璇,王林龍,等.老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后下肢功能鍛煉的康復(fù)效果[J].中國(guó)中醫(yī)骨傷科雜志,2018,26(6):74-76.

[18]常江,盧日紅,盛艷華.全髖關(guān)節(jié)成形術(shù)的健康教育與康復(fù)對(duì)髖關(guān)節(jié)功能的影響[J].中國(guó)康復(fù),2018,33(2):60-62.

[19]張煜卓,王成.早期康復(fù)路徑對(duì)髖關(guān)節(jié)置換術(shù)患者恢復(fù)進(jìn)程和Harris評(píng)分的影響[J].實(shí)用臨床醫(yī)藥雜志,2020,24(7):129-132.

[20]牛育鴻,王隨俠.不同方式延續(xù)護(hù)理對(duì)老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后早期康復(fù)的影響[J].骨科,2019,10(3):226-230.

[21]朱天紅,馬明晶.分階段康復(fù)訓(xùn)練對(duì)髖關(guān)節(jié)置換術(shù)患者關(guān)節(jié)功能與生活質(zhì)量的影響[J].現(xiàn)代中西醫(yī)結(jié)合雜志,2020,29(16):1805-1808.

[22]莊正陵,丁俊輝,柳洪周,等.早期康復(fù)鍛煉聯(lián)合硬膜外鎮(zhèn)痛對(duì)髖關(guān)節(jié)置換術(shù)老年病人肢體功能和免疫功能的影響[J].安徽醫(yī)藥,2019,23(1):102-106.

[23]范哲皓,王靜成.老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)患者早期康復(fù)訓(xùn)練計(jì)劃構(gòu)建與效果評(píng)價(jià)[J].世界最新醫(yī)學(xué)信息文摘,2019,19(21):59,63.

[24]黃瑩,潘海濤,劉超,等.小切口后外側(cè)入路全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)與早期康復(fù)訓(xùn)練對(duì)老年股骨頸骨折患者髖關(guān)節(jié)功能的影響[J].現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)進(jìn)展,2016,16(35):6885-6887,6897.

[25]吳廣斌.分析早期康復(fù)訓(xùn)練對(duì)老年全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)后康復(fù)效果及功能恢復(fù)的影響[J].中國(guó)傷殘醫(yī)學(xué),2020,28(22):52-53.

(收稿日期:2021-04-07) (本文編輯:張爽)