國產手機:邁向窮途末路?

謝仲良

強降雨

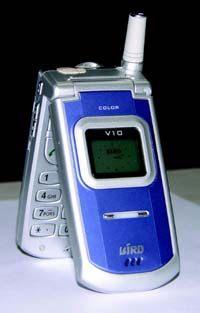

2005年3月30日到5月27日,在短短兩個月的時間里,國家發改委相繼公布了兩批核準生產手機的企業名單。華為、海信、大顯、奧克斯和江蘇高通成為第一批成員;第二批準生證發給了上海英華達、蘇州明基電通、深圳創維、深圳金立通信等4家企業。據統計,手機業僅新增產能就達到2500萬部,手機制造廠家達到50多家,我國整個的手機產能達到5億部。國產手機產業迅速實現“擴軍”,產業環境正發生著巨變。

6月8日,總部位于臺灣的明基電通公司閃電般地吞并了西門子的全球手機業務。“叫賣”了近一年多時間的西門子手機終于有了接納的“婆家”。明基信誓旦旦地表示,要將接手后的手機業務做出個模樣來。

然而,手機業似乎并不是一直在上演“皆大歡喜”的好戲。繼夏新虧損、波導減收之后,6月10日,TCL集團發布公告稱,T&A自2004年9月份以來運營7個月,虧損6.6億元。另據了解,2004年上半年,TCL移動的凈利潤還為3億元。但到了2004年下半年,TCL移動虧損超過3億元以上,致使2004年全年虧損超過2000萬元。“由于收購前估計過于樂觀,T&A公司目前面臨眾多整合困難,加上TCL移動去年下半年在國內業績滑坡,也使合資公司在18個月內扭虧難度增加”,李東生不得不坦承TCL在手機業務上的困難。

行業的風云變幻著實讓人摸不著頭腦。即便是面對著這樣不確定的復雜產業環境,許多尚未獲得核準的企業如長虹、紫光、UT斯達康等依然堅定地期盼著國家手中的批文。“我們已經開始了有關手機制造、研發和市場等方面的前期工作。萬事俱備,只等‘牌照”,一家企業的市場部工作人員談到。

洪峰

近年來,隨著洋品牌日益適應中國市場和市場發育的成熟,市場競爭日益激烈,手機生產企業的日子逐漸不如以前好過了,業績的虧損和下滑代替了早先的瘋長和暴利。形勢非常嚴峻,已經成為業內的共識。

一直以來,手機的價格在瘋狂地做著高臺跳水秀,不只是國產手機就連洋品牌都加入到了價格戰的行列。最近,高端手機方面,西門子百萬像素S65和滑蓋SL65價格均跌破2000元,分別報價1999元和1890元;中端方面,西門子CXV65價格逼近千元,報價1299元。而在低端方面,摩托羅拉和諾基亞都已經推出了398元和498元的手機;國產手機方面,波導和首信的彩屏手機曾一度降到了500元的價格底線。

不光在價格上玩得心跳,其實在其背后的資本游戲上也是如此。眾所周知,我國有數十億人民幣的游資在不斷地尋找著獲利的“蜜源”。“但是這些資本擁有者基本上是謀求短期利益的投機者,他們只是關注眼前高速發展的、能夠攫取暴利的幾個行業,缺乏對其所進入行業宏觀的、長遠發展的關注與培養”,新觀察的首席研究員張天說,“如果行業發展迅速,市場不斷擴大,有利可得,這些資本就回蜂擁而入,而一旦遇到困難,市場生態環境轉惡,他們就回抽逃資本。因而,多數情況下,這些游資扮演的只是一種‘攪局者角色。市場上有那么多散兵游勇也就不難理解了”, 張天解釋。

2005年4月,賽諾公布了一份中國手機市場份額報告。調查顯示,在1000元—1500元和1000元兩個價格段中,國產手機的市場份額竟然未能壓制住諾基亞,分別占有19%和24%。昔日的王者TCL在這兩個價格段的占有率萎縮到了5%和7%。而在中高端市場,摩托羅拉、諾基亞、三星、索愛已成為市場的贏家。

據統計,2004年,國產手機市場占有率從年初的50%下降到了37%。國產品牌與洋品牌三年的較量,國產手機遭遇敗績,攻防易位引起了中國手機產業格局的變化。

嚴峻的形勢向國產手機業拉響了“洪峰”即將來臨的警笛!

泄洪

2004年,中國手機產量為2.3億部。根據信息產業部的數據,我國手機的產能達到了5億部,而2005年的市場銷量不過1億部左右。那么,如何解決產能過剩的問題呢?似乎光靠價格、渠道等單一的手段是不行的。

“無論是對老將還是新兵,當務之急就是以整個行業為坐標來尋找自己發展的定位。由于每個企業在經營理念、戰略目標、品牌塑造、人才儲備、研發制造、市場營銷、售后服務、企業文化等方面的構成不同,企業自身的核心競爭力也就表現得不同,因此,企業必須要根據自身的實際情況找到發展的‘支點,走出有自身特色的第X條道路”。新觀察的首席研究員張天談到。

無庸置疑,缺乏核心技術是國產手機業的心病。核心技術的缺乏,使得我們的手機業只能在產業鏈的下端為微薄的行業利潤而互相殘殺。在市場發展的初期,通過價格和渠道等手段可以獲得高額利潤,但是隨著洋品牌日益對中國市場的了解以及消費者消費行為的成熟,國產手機企業必須依靠核心技術來與洋品牌進行更加殘酷的“刺刀見紅”的競爭。

但是,要求所有的手機生產企業都來進行核心技術的研究開發,顯然是一件不可能完成的事情。一個理想的產業應該是一種金字塔型的布局結構。能夠制定行業標準、掌握關鍵核心技術的只能是塔尖的少數企業,它們是行業的主導者和領導者。而其他企業則可以扮演跟隨者的角色,積極應用相關技術并有所創新,從而形成自己獨特的市場制勝之道。“比如設計、規模、成本、質量、渠道、服務等方面都是比較好的發力點”,新觀察的首席研究員張天談到。

固堤

“其實,這么多企業進入引發的‘鯰魚效應對整個行業的發展來說具有一定的積極意義”,張天說。他指出,考察手機業可以從研究早期彩電業的發展歷史入手。早在1986年到1992年年間,中國本土彩電生產企業數量達到近百家。本土彩電企業不但要和自家兄弟還要和洋品牌進行競爭。而正是在這種的多樣化競爭磨練中,民族彩電業開始崛起,國產彩電業出現了一個質的飛躍,不僅以1500萬臺的年產量和低于洋貨30%的市場價格,奪回了90%的市場份額,而且行業開始進行首次洗牌,出現品牌集中趨勢,大部分市場份額集中到了以長虹等企業為代表的國內6大品牌手里。

而手機行業內的一些動向正顯示出洗牌的序幕慢慢拉開,其中突出的表現就是對行業高端人才的爭奪上。最近以來,關于“手機狂人”萬明堅出走TCL,加盟長虹的新聞是一波又一波地沖擊著人們的眼球。雖然,萬明堅能否再次創造他在TCL的神話還難以判斷,但不可否認的是,萬明堅依然是手機業內一個不可多得的大將。而在AUX現有的200多名工程師中,有20多名是從歐洲和韓國花百萬年薪聘請過來的。這些高端人才本就屬于企業重要的稀缺資源,他們是企業保持市場競爭力的重要砝碼。

很明顯,這么多企業眼睛看到的不光是目前的手機市場,而且還有最近熱炒的3G“蛋糕”。然而,信息產業部部長王旭東在談到3G牌照的發放時曾表示“要視技術和市場的成熟情況而定”。

“只有經過目前這種殘酷的市場磨練,我國的手機企業才能夠真正地成熟起來,才能在今后真正搭上3G的快車道,而不被洋品牌扼住國產手機的咽喉”,張天在解釋國家高密度頒發這么多手機牌照的原因時說到。