晉商文化的啟示

邱文選

晉商歷史

晉商這個(gè)社會(huì)群體,自古代晉國(guó)時(shí)期出現(xiàn),經(jīng)過“開放關(guān)市,招徠商賈,以有易無(wú),各得所需,四方來(lái)集,遠(yuǎn)鄉(xiāng)都到”(《禮記·月令》)的原始、半原始經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的艱苦歲月,發(fā)展到明代中期,隨著國(guó)內(nèi)資本主義工業(yè)的萌芽和興起,山西商人以善于從事商品交易的智慧和才能,乘勢(shì)崛起,逐漸形成一股以地域關(guān)系、鄉(xiāng)土紐帶為特征的商行幫會(huì)群體。他們以山西富有的鹽、鐵、麥、棉、皮、毛、木材、旱煙等特產(chǎn),進(jìn)行長(zhǎng)途販運(yùn),設(shè)號(hào)銷售,套換江南的絲、綢、茶、米,又轉(zhuǎn)銷西北、蒙、俄等地,銷售活動(dòng)遍及全國(guó),成為能與南方徽幫相抗衡的最有經(jīng)營(yíng)實(shí)力的北方晉幫集團(tuán)。清朝中葉,山西商人逐步適應(yīng)金融業(yè)匯兌業(yè)務(wù)的需要,由經(jīng)營(yíng)商業(yè)向金融業(yè)發(fā)展,清咸豐、同治時(shí)期山西票號(hào)幾乎獨(dú)占全國(guó)的匯兌業(yè)務(wù),并將觸角伸到東南亞、美洲、歐洲,成為執(zhí)全國(guó)金融牛耳的強(qiáng)大商業(yè)金融資本集團(tuán)。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和山西各地商行實(shí)力、經(jīng)營(yíng)方向以及經(jīng)營(yíng)思想的不同,經(jīng)營(yíng)票號(hào)的多系平遙、祁縣、太谷、介休商幫,經(jīng)營(yíng)商業(yè)的多為澤州、潞州、絳州、太谷、臨汾等地商人。因此形成了以晉中渠、喬、王、曹等家族為代表的票號(hào)金融資本集團(tuán),以上黨、晉南為主的商業(yè)資本集團(tuán)。他們?cè)谥袊?guó)金融資本和商業(yè)資本的強(qiáng)大陣營(yíng)中,各樹一幟,被稱為山西“北號(hào)(票號(hào))南莊(錢莊)”,為中國(guó)創(chuàng)造了巨額商業(yè)財(cái)富。

晉商文化的發(fā)展與精髓

晉商文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),可以追溯到“日中為市”的原始時(shí)代,而它的雛形卻奠基于晉國(guó)的始祖唐晉時(shí)代。唐叔虞受封唐侯時(shí),周成王用“誥命”方式規(guī)定他到唐地后要實(shí)行“啟以夏政,疆以戎索”的施政方針。“夏政”和“戎索”為晉商文化奠定了物質(zhì)基礎(chǔ),成為其形成和發(fā)展的肥沃土壤。唐叔虞遵循周王室規(guī)定的施政方針,因地制宜,實(shí)行一套新的方針和政策:按照唐地地處夏人故墟的傳統(tǒng)風(fēng)尚和習(xí)俗,適當(dāng)保留了夏代以來(lái)的政治制度,來(lái)維護(hù)夏人的傳統(tǒng)習(xí)俗,而暫不實(shí)行以周禮為中心的宗法制度;依照游牧民族生產(chǎn)方式和生活習(xí)慣分配土地,開設(shè)田間疆界,以便利農(nóng)牧生產(chǎn),暫不實(shí)行周朝規(guī)定的井田制度。可以說(shuō)晉國(guó)是歷史上第一個(gè)“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”。在這一獨(dú)特的施政綱領(lǐng)的哺育下,晉國(guó)孕育出有別于其他齊魯?shù)确鈬?guó)文化內(nèi)涵的晉商文化。

晉商文化具有政治上博大寬厚、兼容并蓄,經(jīng)濟(jì)上求同存異、自強(qiáng)不息的內(nèi)力與特點(diǎn)。這一文化特性,加上晉國(guó)歷史上著名商人計(jì)然提出的“賈人旱則資舟,水則資車”、“平糴齊物,關(guān)市不乏”的經(jīng)營(yíng)思想;計(jì)然的徒弟范蠡提出的“貴上極則反賤,賤下極則反貴”的經(jīng)營(yíng)方針;猗頓提出的“欲速富,當(dāng)畜五(牛字)”的經(jīng)營(yíng)理念;白圭提出的“人棄我取,人取我予”的經(jīng)營(yíng)方術(shù),以及“務(wù)完物,無(wú)息弊”的經(jīng)營(yíng)道德,“薄飲食,忍私欲(婪),節(jié)衣服,與用事僮仆同苦樂”的艱苦創(chuàng)業(yè)、平等待人的經(jīng)營(yíng)作風(fēng),即成為晉商文化的完整體系和晉商群體用之不竭、取之不盡的智慧寶庫(kù)。

晉商文化在我國(guó)商業(yè)思想文化史上產(chǎn)生了強(qiáng)大的吸引力、凝聚力和創(chuàng)造力。其精髓表現(xiàn)在六個(gè)方面:

一、誠(chéng)信義利的價(jià)值觀念。山西人受孔孟之道影響,崇尚信義,在其重商立業(yè)的創(chuàng)業(yè)思想指導(dǎo)下,在“義”和“利”的問題上,有其獨(dú)特的理解和行為規(guī)范,主張“君子愛財(cái),取之有道”。古代中國(guó),幾乎每個(gè)城市都有孔廟、關(guān)廟,很多關(guān)廟由山西商人所建。關(guān)廟作為祀奉關(guān)云長(zhǎng)的地方,之所以被山西人百般信崇,均在于“信”、“義”二字。晉商與關(guān)云長(zhǎng)乃鄉(xiāng)親關(guān)系,將關(guān)云長(zhǎng)尊為財(cái)神,以其信義教育同行,以其武功希冀保衛(wèi)自己的商業(yè)利潤(rùn)。清末民初,歸化城內(nèi)同鄉(xiāng)社共有16個(gè),除蔚州、京都、新疆三社分別崇祀關(guān)帝、天皇、馬神外,其余13個(gè)山西同鄉(xiāng)社,全部崇祀關(guān)帝。同時(shí)存在的38個(gè)商業(yè)行會(huì),一半以上也供奉關(guān)帝,以關(guān)帝為偶像。據(jù)老商人回憶,山西人每到一地經(jīng)營(yíng),一經(jīng)發(fā)展,必先修關(guān)帝廟。清末一個(gè)小小歸化城就有7個(gè)關(guān)帝廟,并且各商號(hào)在號(hào)規(guī)中大都規(guī)定了“重信義,除虛偽”,“貴忠誠(chéng),鄙利己,奉博愛,薄族恨”,反對(duì)采取卑劣手段騙取錢財(cái)。晉商史料中有很多不惜折本虧賠,也要保證企業(yè)信譽(yù)的記載,以致各地百姓購(gòu)買晉商商品,只認(rèn)商標(biāo),不還價(jià)格。

二、博大寬厚的經(jīng)營(yíng)胸懷。博大寬厚是晉商文化的底蘊(yùn)所在和晉商群體賴以興旺發(fā)展的精神支柱。胸懷寬廣,眼光遠(yuǎn)大,使晉商具有在商海中游刃自如,審時(shí)度勢(shì),洞察機(jī)遇的銳利眼光;敏于觀察商情,捕捉戰(zhàn)機(jī),采取主動(dòng),適機(jī)而上,乘勝獲取戰(zhàn)果的機(jī)智頭腦;寬厚待人,以義取財(cái),以利厚人,增強(qiáng)友誼,在化解業(yè)務(wù)糾紛和協(xié)調(diào)師徒關(guān)系方面展現(xiàn)的大家風(fēng)度。太平尉家在明末清初還是封建行店的土財(cái)主。雍正、乾隆時(shí)期,尉家家主尉佳瞄準(zhǔn)江、淮、山、陜“民稍寬厚”的有利環(huán)境和兩湖、安徽絲綢豐收的有利機(jī)會(huì),從山、陜收購(gòu)鐵、鹽、皮、羊、煙葉、木材等轉(zhuǎn)運(yùn)兩湖、江淮,又由江淮販運(yùn)絲、茶轉(zhuǎn)銷內(nèi)地,由單一經(jīng)營(yíng)發(fā)展為多種經(jīng)營(yíng),由商業(yè)投資轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑谕顿Y,逐步擴(kuò)大了銀號(hào)、錢莊的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。號(hào)鋪由山西、河南發(fā)展到安徽、湖北、四川和揚(yáng)州、蘇州、杭州等富庶地區(qū),鼎盛時(shí)期可“日進(jìn)萬(wàn)金”。尉家興旺的另一原因,是重視精神價(jià)值,對(duì)待店徒,平等寬厚,薄利厚薪,實(shí)行人股三七或四六分紅。為安定號(hào)員思家心理,每年派出尉家戲班,按每天一號(hào)巡回演戲慰問。

三、兼容并蓄的經(jīng)營(yíng)氣度。表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理上既能與人寬容共處,和平共事,又能讓利經(jīng)營(yíng),薄利取信。太平王家從清初王太來(lái)發(fā)家,到王協(xié)于乾隆四十八年(公元1783年)癸卯科考中舉人,是王家的鼎盛時(shí)期。王協(xié)在乾隆南巡時(shí),承辦接駕差務(wù),禮遇和珅,寬待同僚,在奸相專權(quán)的夾縫中危襟獨(dú)潔,容忍共處。還在兩淮捐輸軍餉,取得“恩加十三級(jí),晉資政大夫”的官銜,從而躋身“官商”職位,獲得兼事經(jīng)商的合法地位。王協(xié)在承辦河?xùn)|鹽務(wù)時(shí),用巨資買得河?xùn)|鹽池的私賣股權(quán),從河?xùn)|鹽池到淮北、淮南以至揚(yáng)州、蘇州、杭州、羅山等地,都開設(shè)有王家鹽號(hào);承辦鹽業(yè)運(yùn)銷,每年獲取鹽利1000萬(wàn)兩白銀,成為乾隆、嘉靖時(shí)期全國(guó)著名富豪。而王協(xié)經(jīng)營(yíng)的河?xùn)|鹽業(yè)運(yùn)銷,抵制了“洋商”染指山西鹽務(wù)的企圖,維護(hù)了河?xùn)|鹽業(yè)產(chǎn)權(quán)和稅賦收入,因功獲得乾隆的封賞。王家雖屈事朝廷,委于權(quán)勢(shì),但能以一家之力,溝通鹽運(yùn),便利商民,互通有無(wú),實(shí)利地方,乃兼容并蓄之精神在商界的體現(xiàn)。

四、同舟共濟(jì)的協(xié)調(diào)思想。晉商信奉“和氣生財(cái)”,重視與社會(huì)各方的和諧,尤其在同業(yè)往來(lái)中既保持平等競(jìng)爭(zhēng),又相互支持和關(guān)照。在晉商中,相互指友好的同行為“相與”,凡是“相與”,必須善始善終,同舟共濟(jì)。他們不亂交友,需經(jīng)過了解,認(rèn)為可以共事,才與之銀錢來(lái)往,否則婉言謝絕。既然“相與”,必竭力維護(hù),即使無(wú)利可圖,也不中途絕交。榆次常家天亨玉掌柜王盛林曾因?yàn)l臨破產(chǎn)向其“相與”大盛魁借銀三四萬(wàn)兩,后改組為天亨永,照常營(yíng)業(yè),未發(fā)生倒閉。1929年大盛魁發(fā)生危機(jī)時(shí),王掌柜派人送去兩萬(wàn)銀元,好友認(rèn)為此款無(wú)法歸還,勸其三思,王正色道:“假如20年前沒有大盛魁的雪中送炭,天亨玉早完了,那里還有天亨永呢?”票號(hào)經(jīng)理李宏齡著書《同舟忠告》說(shuō):“區(qū)區(qū)商號(hào)如一葉扁舟,浮沉于驚濤駭浪之中,稍一不慎傾覆隨之………必須同心以共濟(jì)。”

五、求同存異的經(jīng)營(yíng)策略。清朝同治、光緒年間,一方面,各國(guó)列強(qiáng)利用不平等條約,開始傾銷洋貨,國(guó)內(nèi)洋貨充斥;另一方面,國(guó)人大呼變法革新,民族工業(yè)步履艱難。尤其在晉南,因商行經(jīng)營(yíng)思想守舊,商品滯銷,抵擋不住洋貨的滲入。如何振興固有商業(yè),利用商業(yè)積累資金,發(fā)展新型民族工業(yè),制約洋貨(洋務(wù))泛濫,求民族工業(yè)之存在和發(fā)展,就成為商界愛國(guó)人士的共識(shí)。太平劉家的代表人物劉篤敬,知難而上,振臂而起。劉篤敬憑借劉家祖代在晉、陜、甘、豫開設(shè)的300多家商號(hào)為后盾,本著“中學(xué)為體,西學(xué)為用”的商戰(zhàn)思路,調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,加強(qiáng)對(duì)劉家原有廠店的經(jīng)營(yíng)管理,積累資金,又大膽投資現(xiàn)代工業(yè),于光緒三十四年(公元1909年)興辦起山西第一座發(fā)電廠,即太原電燈公司。并繼發(fā)電廠之后,又辦起礦業(yè)、紡織、鹽業(yè)以及學(xué)校等實(shí)體,向洋商展開競(jìng)爭(zhēng),以抵制洋商的壟斷居奇。宣統(tǒng)三年(公元1911年),劉篤敬以更大的膽識(shí)和魄力,擔(dān)任了荊棘叢生、步履艱難的保晉礦務(wù)公司總經(jīng)理;后又任同蒲鐵路太原榆次段總辦,肩負(fù)起修筑山西南北大動(dòng)脈的重責(zé)。為抵制帝國(guó)主義的經(jīng)濟(jì)侵略和滲透,發(fā)展山西現(xiàn)代民族工商業(yè)和交通事業(yè),極大地付出了資財(cái)、智慧和心血。尤其值得大書特書的是,光緒三十三年(公元1907年)劉篤敬任山西商會(huì)會(huì)長(zhǎng)時(shí),積極參與由祁縣巨商、山西票號(hào)領(lǐng)袖渠本翹等發(fā)起的奪回山西礦權(quán)運(yùn)動(dòng),在與英商福公司代表的談判中,據(jù)理力爭(zhēng),以白銀250萬(wàn)兩收回陽(yáng)泉礦權(quán),挫敗了帝國(guó)主義掠奪山西礦業(yè)的陰謀。

六、自強(qiáng)不息的經(jīng)營(yíng)精神。清末民初,國(guó)事日非,外受列強(qiáng)侵略,內(nèi)遭軍閥割據(jù)。既要解民生于倒懸,更要抵制洋貨的泛濫,成為當(dāng)務(wù)之急。二三十年代,晉南各地洋布、洋面、洋煙、洋煤油、洋火柴以至洋畫、洋書等洋貨,充斥市面,洋商、洋號(hào),隨處可見。太平楊家在此時(shí)刻,以振興民族工商業(yè),抵制洋貨為己任,挺身而出。楊世堂于民國(guó)十年(公元1921年)接管楊家號(hào)務(wù)后,目睹洋商廉價(jià)收購(gòu)西北皮、毛、棉、麥以及金、銀、鹿茸、麝香、紅花等土產(chǎn)和貴重藥材,攝取大量利潤(rùn)。世堂立志要和洋商競(jìng)爭(zhēng)。他抽出資金,派出經(jīng)營(yíng)能手,在津、滬、寧派駐莊號(hào),以電訊與蘭州、西寧通市,并與洋行代辦掛鉤,由洋行將巨款存入楊家商號(hào),再由商號(hào)以行市價(jià)格收貨訂貨,收購(gòu)牛皮、羊皮、羊腸、棉花、金銀和藥材,打包運(yùn)往天津、上海等地,每宗可賺三五萬(wàn)到十余萬(wàn)銀元。這樣既減少了洋商低價(jià)套購(gòu)西北特產(chǎn)的損失,楊家也由此成為西北商界巨魁。楊世堂興盛后,又將投資轉(zhuǎn)向現(xiàn)代民族工商業(yè),并將投資地點(diǎn)由外地轉(zhuǎn)向晉南家鄉(xiāng)。他將獲得的利潤(rùn)作為資金,在新絳開辦了世德永當(dāng)號(hào)、世德和錢莊,在汾城開設(shè)藥鋪、古城糧店。還在運(yùn)城購(gòu)買鹽池一處,在晉南十幾個(gè)縣鎮(zhèn)開設(shè)鹽號(hào)。以數(shù)萬(wàn)銀元開辦新絳火柴廠,又將巨額資金投入新絳大益紡紗廠,建立起晉南第一家股份制現(xiàn)代企業(yè)。太平楊家以自強(qiáng)不息,艱苦創(chuàng)業(yè)的精神,經(jīng)兩代人十年奮斗,由以貨易貨的小販,一躍成為擁有店號(hào)數(shù)十座和兩個(gè)廠的巨富。

[相關(guān)鏈接]

晉商經(jīng)營(yíng)的五座豐碑

駝幫康熙末年大盛魁,下轄千余家分號(hào),現(xiàn)代學(xué)者認(rèn)為其總資產(chǎn)至少是清道光年間國(guó)庫(kù)儲(chǔ)備的兩三倍。極盛時(shí)從業(yè)人員達(dá)六七千人,商隊(duì)駱駝近兩萬(wàn)峰。故民間素有“南有胡雪巖(徽商),北有大盛魁(晉商)”之說(shuō)。

船幫18世紀(jì)時(shí)國(guó)內(nèi)有洋船十五艘左右,山西介休皇商范氏就擁有六七艘,往返于長(zhǎng)江口和日本長(zhǎng)崎之間,壟斷從日本進(jìn)口銅的貿(mào)易七八十年。

票號(hào)中國(guó)封建社會(huì)末期的南錢莊、北票號(hào),融為一條中國(guó)早期銀行業(yè)的歷史脈絡(luò)。“匯通天下”的山西票號(hào)被公認(rèn)為“中國(guó)現(xiàn)代銀行的鼻祖”,平遙、太谷、祁縣“金三角”使晉商走上歷史巔峰。

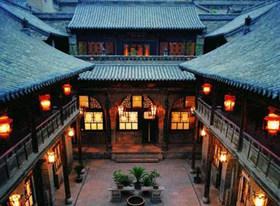

大院山西大院主要分布在太谷、平遙、祁縣、榆次、靈石、介休、大同、渾源、保德、陽(yáng)泉、沁水、陽(yáng)城、臨汾、襄汾等地,如介休張?jiān)宓姆都掖笤禾?hào)稱“小金鑾殿”。祁縣域內(nèi)類似喬家大院的大院式民居至今尚有四十余家。其中有些大院的建筑規(guī)模、工藝精細(xì)度都與喬家大院相頡頏甚至高出其右。

“茶葉之路”晉商北走邊疆,東渡東瀛,南達(dá)南洋,開辟出一條起自福建、江南,以山西、河北為樞紐,貫穿蒙古,深入西伯利亞、彼得堡、莫斯科的國(guó)際商路──中俄茶葉貿(mào)易之路。這條由晉商開拓的從福建至歐洲腹地的萬(wàn)里“茶葉之路”,與“絲綢之路(陸上、海上)”和“茶馬古道”一起,大致涵蓋了古代中國(guó)商人北、中、南“密如蛛網(wǎng)”的經(jīng)營(yíng)軌跡。