城市軌道交通剛性接觸網及裝備關鍵技術研究

崔 瑩

(中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司,陜西寶雞721013)

城市軌道交通剛性接觸網及裝備關鍵技術研究

崔 瑩

(中鐵電氣化局集團寶雞器材有限公司,陜西寶雞721013)

通過對城市軌道交通既有剛性接觸網供電系統存在問題的分析,提出影響了城市軌道交通剛性接觸網提速的原因,并對滿足運營速度大于120 km/h 的中高速接觸懸掛系統關鍵產品,即彈性定位線夾、剛性接觸網系統的新懸掛形式以及錨段關節結構形式優化設計進行了論述。

城市軌道交通;剛性接觸網;彈性定位線夾;懸掛;錨段關節

0 引言

我國城市軌道交通供電制式以架空剛性接觸網和接觸軌(第三軌)為主流,隨著我國城市軌道交通事業的蓬勃發展,部分一線城市郊區、長大區間線路的運營速度已由80 km/h 提高到120 km/h 甚至有達到160 km/h 的趨勢,比如北京首都機場至南郊機場的聯絡線已有建設設計速度160 km/h 的線路需求。

列車要實現較高的運營速度目標,對弓網關系、牽引供電系統也就提出了更高要求。因此,需要對目前的剛性懸掛接觸網供電系統進行優化研究。

研究城市軌道交通剛性懸掛供電系統,不僅能夠完善牽引供電系統技術體系、滿足列車運營安全運營需求,而且對我國的城市軌道交通行業技術發展也有著重要的意義。

1 剛性接觸網存在問題

根據實際運營反饋,目前地鐵剛性接觸網在運營過程中普遍存在拉弧放電、接觸導線磨耗等問題。如廣州地鐵2號線絕緣錨段關節、線岔處拉弧及磨耗偏大,有近1/3的膨脹關節在起始過渡處有拉弧痕跡,嚴重的地方連匯流排都燒成大片麻點,偶爾還可能出現匯流排卡滯現象。這些問題在80 km/h 以下低速線路上尚未得到根治,運營速度提高時尤為顯著。

廣州地鐵3號線是我國第一條開通運營的120 km/h的城市軌道交通線路,在運營過程中,由于部分區段運行速度達到100~120 km/h,不僅受電弓離線、拉弧及磨耗較嚴重,甚至發生不能正常受流、影響列車提速的現象,嚴重時可能會造成重大事故。

2 接觸懸掛系統理論分析

2.1 拉弧現象的原因

2.1.1 弓網系統的電弧

根據電接觸理論,導體接觸面微觀是凸凹不平的。因此,在實際運行中,受電弓與接觸網之間接觸電阻的影響表現在每一個接觸點上。

在弓網相對運動過程中,受電弓滑板和接觸導線的接觸位置不斷變化,電弧及強勁電火花引起的電氣磨損導致接觸線表面坑洼不平,出現接觸導線磨損等現象。

2.1.2 振動

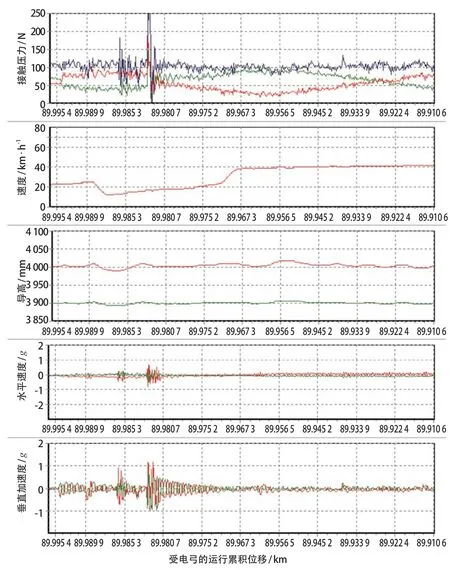

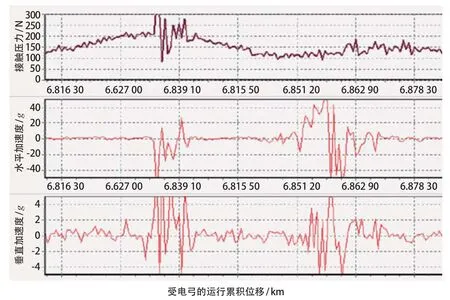

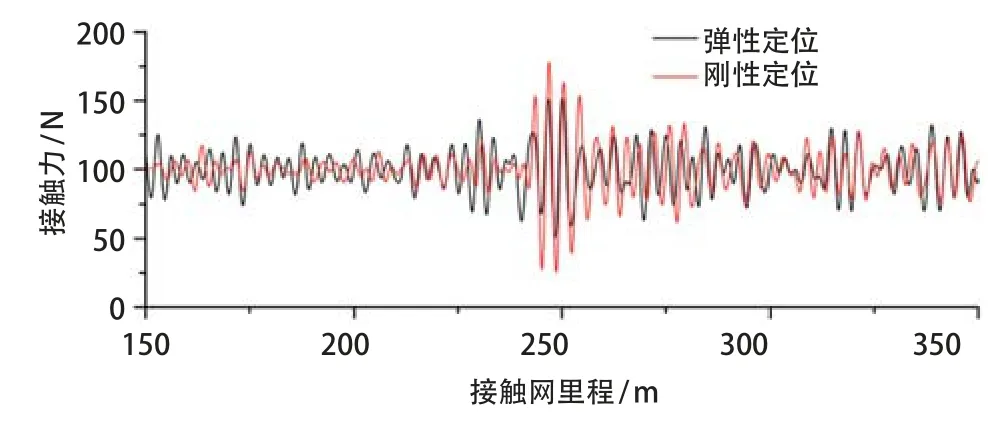

對設計速度為120 km/h 的廣州地鐵3號線剛性懸掛系統使用現狀調查發現:由于剛性懸掛接觸網無彈性,提速后,受電弓上下振動產生離線,造成火花放電等現象。圖1、圖2是成都地鐵1號線及廣州地鐵3號線試驗段列車通過接觸網定位點的振動波形圖。從圖1可以看出僅小部分錨段關節處弓網接觸壓力有突變現象,圖2顯示速度為120 km/h 時,受電弓振動劇烈。

圖1 成都地鐵1號線(80 km/h)受電弓振動波形圖

圖2 廣州地鐵3號線(120 km/h)受電弓振動波形圖

廣州地鐵3號線設計速度120 km/h,當列車速度提高后,弓網接觸壓力因隨列車運行速度的提高而變化加劇,受流質量下降,不僅會發生拉弧放電現象,嚴重時可能會造成重大事故。

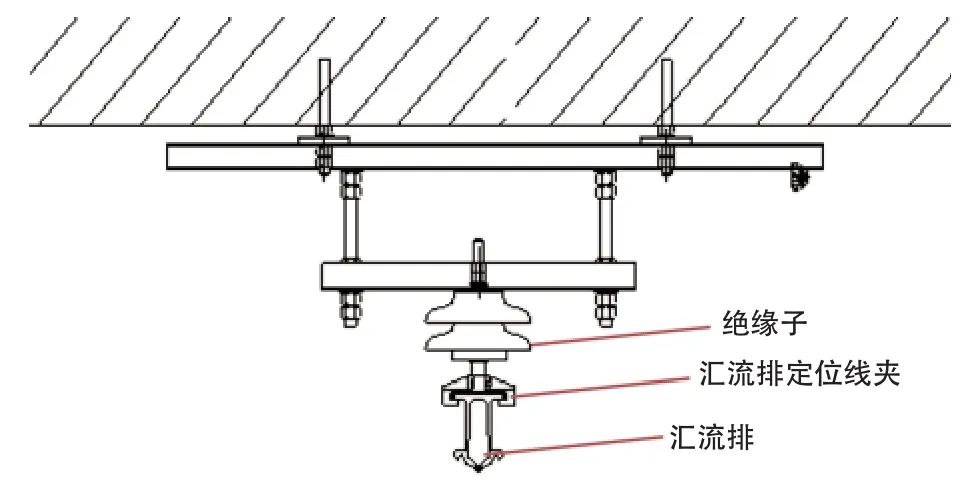

2.2 剛性接觸網固定點研究

目前,我國地鐵普遍采用的垂直懸掛的剛性接觸網(圖3),具有結構簡單、安全可靠性高、零部件少等一系列特點,能滿足普遍80 km/h 運行速度的要求。但是列車提速后,因其懸掛固定點無彈性,受電弓跟隨性差,因此,在高速時不是特別適宜。

文獻[9]提到的定位點振動主要是受電弓通過定位點引起的。接觸網的振動由變化的弓網壓力引起,波動又引起受電弓更復雜的振動,促使弓網接觸壓力的更大變化。對固定點增加彈性前后的情況進行仿真研究,見圖4。

根據研究結果,給剛性接觸網適當增加一些彈性會有利于改善弓網關系,消除硬點,減少接觸導線磨耗不均勻和燃弧現象。

3 接觸網系統裝備優化設計研究

隨著列車運行速度的不斷提高,剛性接觸網因為無彈性產生離線拉弧等現象成為制約電氣化鐵路提速和安全的關鍵因素,可通過優化關鍵產品等方式來改善弓網受流性能,減少離線拉弧,防止卡滯。

圖3 剛性接觸網懸掛點示意圖

圖4 定位點增加彈性前后仿真對比(后弓)

3.1 關鍵設備產品優化研究

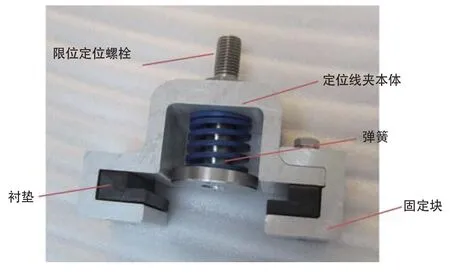

根據仿真結果,結合目前剛性懸掛系統技術特點,可以考慮在不影響現有接觸網的懸掛方式及安裝的基礎上,在夾持匯流排的定位線夾上施加彈性,減小接觸網振動加速度,且保證接觸力符合規定要求。對比變化情況,通過仿真計算,固定點增加彈性,確定合適的剛度系數,研制出相應產品——彈性定位線夾(圖5)。

圖5 彈性定位線夾

彈性定位線夾主要包括定位線夾本體、固定塊、彈簧、限位定位螺栓、襯墊及緊固件等,其特點如下。

(1)剛性懸掛彈性定位線夾采用兩件式組合結構。本體部分采用擠壓成型工藝,襯墊上部采用弧面結構形式,有效減小摩擦力,保證匯流排的自由滑動,確保列車高速行駛時的安全性。

(2)通過增加彈性改善列車高速行駛時剛性懸掛的弓網特性,從而獲得最佳的受流質量。

(3)單側拆卸,安裝便利。

圖6是該產品在廣州地鐵3號線試掛情況。掛彈性定位線夾前,頻繁出現燃弧現象(圖6a);安裝彈性定位線夾后,線路上原有的燃弧現象和接觸導線磨損不均勻等現象均有所改善(圖6b)。目前該產品已經廣泛應用在廣州、深圳、合肥等地鐵線路上。

圖6 彈性定位線夾安裝前后現場照片

3.2 剛性接觸網懸掛方式研究

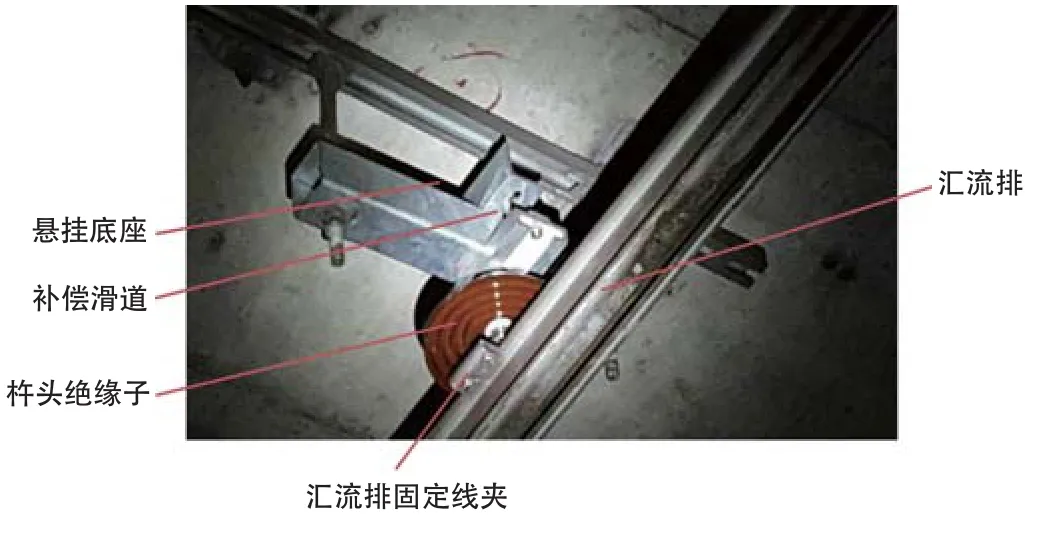

現場運營反饋情況表明,匯流排卡滯是制約電氣化鐵路安全的重要關鍵因素之一,匯流排懸掛點卡滯直接導致諸如絕緣子斷裂等不同程度故障,可以通過改變匯流排滑動形式、優化接觸網結構形式等方式進行改進。采用以下2種形式。

3.2.1 剛性懸掛防卡滯裝置

該裝置主要由懸掛底座、補償滑道、杵頭絕緣子、匯流排固定線夾等部件構成。采用杵頭絕緣子在滑道內滑動替代匯流排+定位線夾滑動的方式;且匯流排在受溫差影響時具有無障礙伸縮補償運動的功能,預防同類懸掛裝置結構中匯流排與定位線夾之間可能出現的卡滯隱患,已在廣州地鐵3號線試掛運營(圖7)。

圖7 現場安裝的剛性懸掛防卡滯裝置

剛性懸掛防卡滯裝置有效地解決了現有懸掛方式連動點多,絕緣子與線夾間轉動范圍有限,在急彎處及變坡處可能會出現卡滯等現象。

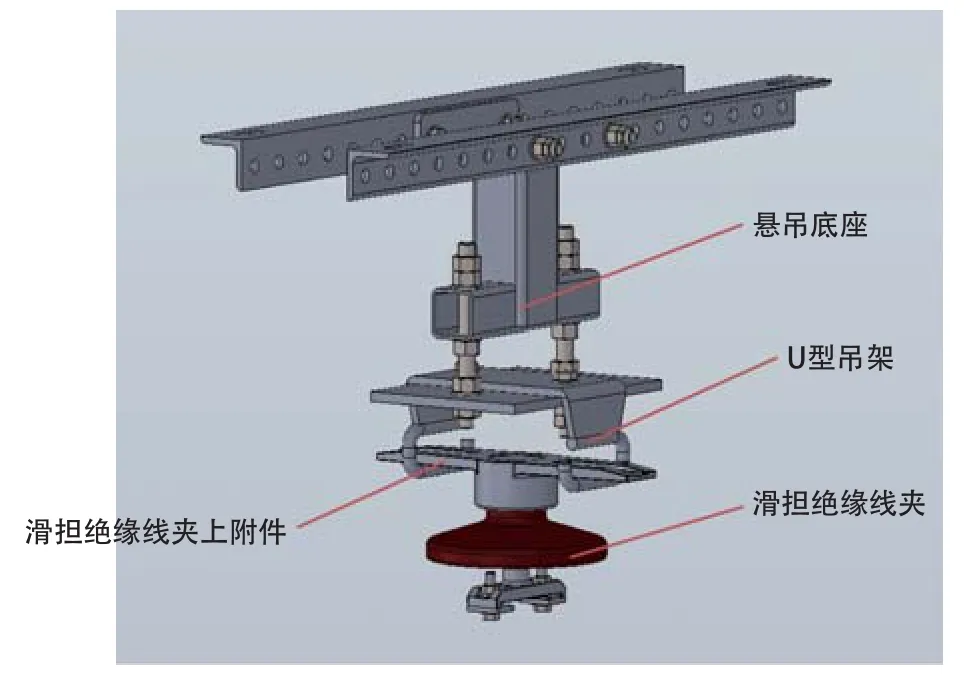

3.2.2 滑擔式剛性懸掛裝置

滑擔式剛性絕緣懸吊裝置由懸吊底座、滑擔絕緣線夾、緊固件等組成(圖8),連接在隧道頂部,用于懸掛剛性匯流排。該裝置也是通過改變匯流排在懸掛點的滑動方式,采用滑擔絕緣線夾上附件的金屬板在 U 型吊架內滑動形式,接觸面為線接觸,摩擦力小,且間隙較大,從而即便有較大的熱脹冷縮,亦可確保匯流排的順暢滑動。

圖8 滑擔式剛性絕緣懸吊裝置

類似結構形式在日本等地鐵也有應用,我國地鐵隧道的剛性接觸網也可考慮這種懸掛方式。

3.3 錨段關節的研究

當列車通過時,錨段關節處2根匯流排夾持的接觸導線在關節中間的懸掛點應等高,受電弓才能平滑、安全地由一個錨段過渡到另一個錨段去,并且受流情況良好。

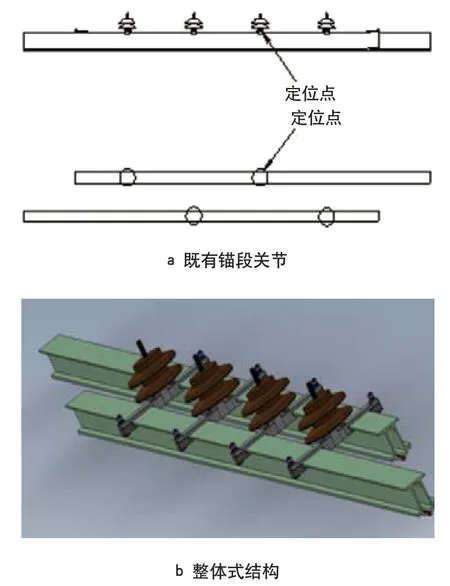

目前剛性懸掛采用匯流排平行重疊布置方式(圖9a),并且2組懸掛在不同位置處,相對高差和水平間距都有嚴格的要求,理論上是工作支與非工作支平面與軌道面完全水平時,受電弓過渡最平滑,但是列車在行進過程中會產生振動,錨段關節經常出現導線磨耗不正常,如磨耗超標、導線偏磨等現象,會對軌道交通的運營造成嚴重影響。

為改善磨耗情況,在懸掛點增加彈性并且采用整體貫通式結構的錨段關節(圖9b),該結構由于在生產制造中即可解決接觸線不等高情況,安裝方便,同時有效避免強烈沖擊帶來的不良影響,因此,在速度大于120 km/h 的中高速剛性懸掛系統中可以考慮采用整體式結構。

圖9 剛性錨段關節結構示意圖

4 結束語

現有地鐵剛性接觸網技術已不能很好地適應120 km/h 或者更高速度軌道交通的要求,針對目前存在的拉弧、磨耗嚴重等情況,應在關鍵產品及懸掛方式上進行技術更新[7],以便與地鐵列車保持良好的弓網受流關系,減少接觸導線、受電弓滑板的磨耗,實現長壽命、少維修,滿足列車高速運營需要。

[1] 于萬聚. 高速電氣化鐵路接觸網[M]. 四川成都:西南交通大學出版社,2003.

[2] 鐵道部運輸局. 既有線提速200 km/h 行車組織[M]. 北京:中國鐵道出版社,2006.

[3] 孫立金,戚廣楓. 接觸網參數設計對高速列車受流影響的探討[J]. 電氣化鐵道,2000(1):16-17.

[4] 張忠權. 接觸網“硬點”成因和整治的思考與實踐[J]. 電氣化鐵道,2007(4):36-38.

[5] 譚冬華. 架空剛性接觸懸掛的特點及其維修[J]. 電氣化鐵道,2003(3):36-38.

[6] 賴聲鋼. 剛性接觸懸掛在運行中的常見問題及分析處理[J]. 都市快軌交通,2004,17(2):46-48.

[7] 劉長利. 地鐵隧道內120 km/h 剛性接觸網技術研究[J]. 城市軌道交通研究,2012(6):45-48.

[8] 龔文濤. 鋼鋁復合接觸軌在廣州地鐵4號線的應用[J].都市快軌交通,2007,20(3):82-85.

[9] 吳積欽. 受電弓- 接觸網系統電接觸特性研究[D]. 四川成都:西南交通大學,2009.

責任編輯 冒一平

Study on Key Technology of Rigid Catenary and Equipment of Transit

Cui Ying

Based on the analysis of problems of the existing rigid catenary power supply system for urban rail transit, the paper puts forward the causes of the rigid catenary infl uencing urban rail transit speed up, and key product to meet the requirement of medium-and-high speed contact elastic suspension system at operating speed of over120km/h, namely the elastic positioning clamp, a new type of suspension of rigid catenary system and the anchor segment joint structure optimization design is discussed.

urban rail transit, rigid catenary, elastic positioning clamp, suspension form, anchor segment joint

U225

2016-05-26

崔瑩(1972—),女,高級工程師