走出四大認識誤區,揭開評價中心真實面目

評價中心是以測評特定的能力素質為中心、綜合運用多種評價方法、從多種角度對測評對象進行觀察的一組系統化、標準化的評價活動。因其能夠較為全面地考察測評對象的能力素質,已經被越來越多的人力資源工作者運用。但大多數人對它的認識,只是停留在表面上,還未能理解評價中心的深刻內涵,對如何操作評價中心技術尚未形成正確的思路。本文就常見的四種認識誤區予以分析如下:

“用了小組討論或BEI就是運用了評價中心技術”

提及人才的評價選拔,很多HR工作者都說自己采用了評價中心,理由是在評價人員時已經使用了小組討論或BEI面試等所謂“高級”評價技術。有些企業甚至認為,構建評價中心就是在企業內部或人力資源部成立一個測評部或測評小組,專門負責員工的招聘、選拔等人才評價事宜。

這些都是對“評價中心”的片面或者錯誤的理解。評價中心是綜合的測評方式,并非某一種具體的評價方法,更不是一個單位或一個地點。評價中心的核心概念之一就是綜合運用各種評價技術,通過不同技術之間的互補,實現對測評對象的全面、完整的考察評價。

評價中心采用的評價技術包括無領導小組討論(LGD)、行為事件面談(BEI)、角色扮演、管理游戲等,但不能說這些單一的技術就等同于評價中心。不同的評價技術在測量不同指標時達到的效果不同,即使在測量同一指標的不同方面也有所側重。因此,通常需要根據評價指標,選取最具評價效度的技術。例如,無領導小組討論主要通過團隊互動進行測評,所以在評價人際溝通、組織協調、團隊合作、影響力、語言表達等人際交往方面的能力時更為有效;而公文筐測驗則是模擬工作事件的紙筆測驗,其更適合評價綜合分析、統籌規劃、決策能力、信息把握等與事務處理相關的、思維層面的能力素質。同樣對于人際溝通能力的測量,無領導小組討論更關注實際情境中與他人互動的技巧和策略,且大多是針對團隊內部的溝通;而公文筐測驗中將溝通范圍區分為對內溝通和對外溝通,并側重考察與處理工作事件相關的溝通意識,比如在公文筐測驗中可以設計發生在公司外部的危機問題,考察測評對象在危機公關中的溝通協調能力。

當然,這里并非強調小組討論不能考察公文筐所考察的指標或維度,而是說各種評價方法在評價內容和角度上各有優勢。評價中心正是綜合考慮了各和平價方法的優勢,通過2~3種評價方法對某項指標進行交叉評價,圍繞評價內容選取有效的評價方法并加以有機組合,最終達到評價效果最優化的目的。表一顯示的是一家金融保險公司高層管理者能力素質測評的評價矩陣,該矩陣體現了評價中心這種多方法、多角度的特點。

“通過購買評價中心題目或題庫完成評價中心技術轉移”

有時候我們的顧問會接到這樣的電話:“我們想在公司內部建立自己的內部評價中心,你們能不能賣一套題目給我們自己操作?”這樣的問題常常讓我們哭笑不得。在很多HR工作者的心目中,評價中心技術的重心就是題,構建企業自己的評價中心就是購買一套針對企業情況的評價中心題目,只要有題目,誰都能使用評價中心技術。比如:小組討論,無非是讓一組測評對象先就題目進行個人陳述、再進行交叉辯論,評委在一旁觀察測評對象的行為表現、打分、區分出三六九等。殊不知,恰恰就在這樣簡單的過程中,蘊含著評價中心“標準化、系統化”的精髓,空有題目的評價中心就像失去靈魂的軀殼,不能稱為真正的評價中心。

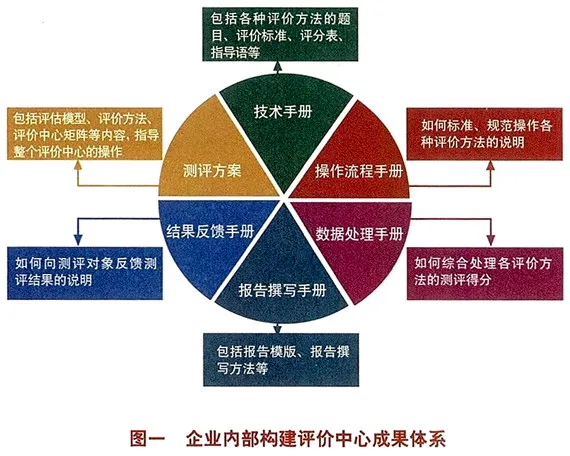

評價中心技術轉移是一個極為專業的過程。測評專家在幫助企業構建內部評價中心時,必須根據企業的實際情況,綜合把握企業的發展戰略、用人理念等相關信息。對需要進行評價的崗位進行深入研究,從工作分析入手,把握每個目標崗位的關鍵職責和能力素質要求,建立相應的素質模型或評估模型體系。此后的內部評價中心構建項目,都應該在這一套評估模型的指導下進行,并大致需要以下4個步驟:(1)根據評估模型確定合適的評價方法;(2)模擬目標崗位的實際工作情境編制評價題目;(3)由評估模型中各評價指標的內涵,演繹出在各種評價方法中針對各項評價指標的評價標準;(4)確定評價流程及相關的配套文件,形成評價中心構建的成果體系(如圖一所示)。

將系統化、標準化的評價中心框架和流程傳遞給企業,教會企業如何操作評價中心,如何準確地完成人才評價工作,才是評價中心技術轉移的核心目的。因此,評價中心技術轉移應當是“授人以漁”,而非“授人以魚”。

應注意的是,企業內部評價中心一旦構建完成也并非永遠有效,隨著企業的發展,企業的戰略目標、目標崗位職責和能力素質要求等都會相應地發生變化。在這種情況下,評價中心體系也需要做出相應的調整。這種調整可能是評價方法的調整、也可能是題目的調整,甚至可能在評估模型上都需要做出改動。一般一套評價中心體系的適用年限是3~5年。

“評價中心的評價內容和評價方法越多越好”

企業總希望獲得最準確的測評結果,想當然地認為評價的指標和所采取的評價方法越多越好。這種希望全面測量的心態完全可以理解,但是不是評價內容和方法越多,得到的測評結果就越精準呢?

我們知道,評估模型體現的是最能預測目標崗位績效高低的核心能力素質。在此之外的能力素質不能說與目標工作崗位無關,但它們對預測績效的貢獻度相對較小;更何況能力素質是無窮盡的,我們只能將精力集中在最核心的素質指標上。不僅如此,當測評摻雜進與績效預測相關度較低的能力素質時,核心能力素質在整個綜合評價中所占的比重則會相應降低,反而會影響預測的準確性。對于選擇評價方法也是如此,當我們用2~3種方法從不同角度對測評對象的某項能力素質進行評價后,已經完全可以有效把握該項能力的狀況,此時若再增加其他方法,也只是對現有評價結果的反復驗證,這不僅浪費時間和精力,甚至可能因為增加了無效的行為證據而混淆測評結果。

因此,并非評價內容和評價方法越多,評價結果就越準確,重要的是選擇核心的評價指標和最適合的評價方法。

“評價中心技術優于標準化測驗”或“標準化測驗比評價中心技術更客觀”

人們通常會將評價中心技術與標準化測驗技術進行比較:一種觀點傾向于“眼見為實”,認為評價中心多樣化的評價方法與標準化測驗單調的選擇題相比,給測評對象提供了更多的展示機會、由測評經驗豐富的專家根據實際情況進行判斷打分,準確性更高。因此,測評時應首選評價中心技術;而另一種觀點顯然更看重“客觀性”,認為評價中心技術既然有了測評專家的參與,必然摻雜了評價的主觀性,而標準化測驗能更為嚴格、準確地根據測評對象的反應做出判斷。其實,這兩種觀點都各有偏激之處。

因為,一方面,評價中心的確能夠從多個角度、較全面地對測評對象進行系統觀察和綜合把握,但評價中心的操作也更為復雜,企業使用評價中心考察大批量人員時,投入的時間、人力和物力等各方面的成本都比較大。比如我們曾經遇到過這樣一個案例,在兩千多名候選人中選擇23人,可以說是百里挑一了。這時不用說使用全套評價中心體系,僅采用面試可能就需要花一兩個月的時間。在這種情況下,就需要綜合使用評價中心技術和標準化測驗技術,先借助標準化測驗的高度統一和標準化的優勢,對大量候選人進行篩選,淘汰明顯不符合崗位要求的,再利用評價中心技術對沒有被淘汰的候選人的能力素質進行精確測量,這樣可以極大提高評價效率。

另一方面,雖然評價中心在評價過程中,有測評專家參與,但它并不缺乏客觀性。針對同一目標崗位而言,一定時期內的評價內容和評價標準是相對固定的,任何評委都必須按照既定的內容、流程和標準對測評對象進行評價。因此,評價中心是專家的評價經驗與客觀的評價標準相結合,是在客觀標準和流程的限制下發揮專家的評價經驗,而不是隨意的主觀判斷。

綜上所述,無論“評價中心技術優于標準化測驗”還是“標準化測驗比評價中心技術更客觀”,這兩種觀點在理解上都存在一些偏差。評價中心是一種綜合性、系統性的評價過程。從廣義上看,也可以將標準化測驗作為一種技術納入其中,作為評價技術體系的一部分。所以,評價中心技術和標準化測驗技術之間并,無高級、低級之分。我們進行測評時最重要的是根據評價內容,選擇最適合的評價方法或方法組合,致力于測評效果的最優