伊朗人·伊朗特性·伊朗外交

伊朗人

雖然“伊朗”連同它遭遇的“經(jīng)濟制裁”、“核危機”、“戰(zhàn)爭的危險”在全世界各大媒體被競相報道,但是大部分人對這個國家以及她的人民并不十分了解。伊朗常常被當成阿拉伯國家,波斯語又總是被誤認為是阿拉伯語。對伊朗人的認識又多停留在電影電視中出現(xiàn)的形象:男子蓄著大胡子,可以娶四個妻子,都是虔誠狂熱的宗教徒;婦女則頭戴面紗,身著伊斯蘭長袍,大部分都是家庭婦女。然而伊朗人的形象和特性真是如此嗎?

筆者在接觸了不少在中國從事教育或經(jīng)商的伊朗人,并且自己也在伊朗生活了一段時間后,發(fā)現(xiàn)伊朗人的形象和特性遠非我們所了解的那樣。男人們嚴肅的外表里藏著一顆熱情的心,婦女們沉悶的大袍里可能穿著世界上最時髦的服裝。不論男女,他們時而驕傲時而自卑,時而誠實坦白時而又夸夸其談,會享受生活也憂國憂民。這種種矛盾的形象和性格或多或少和這個民族的歷史、文化有關,同時也體現(xiàn)了這個民族的特性。而這一特性隨著時間的變遷,慢慢地滲入到每個伊朗人的血液中,最終形成了他們獨特的思維方式和處事原則。

伊朗特性

不變的驕傲——波斯帝國

波斯帝國發(fā)祥于伊朗高原西南部。這里曾是原始人類生活的搖籃之一。公元前6世紀中期,伊朗人的阿契美尼德王朝取代了他們的前驅(qū)米底王國,建立了歷史上稱為“波斯第一帝國”的強大國家。

隨著帝國諸王的不斷開疆拓土,帝國一度成為當時世界上疆域最遼闊的國家。幾乎囊括了兩河流域、印度河流域、尼羅河流域三大古文明中心。在帝國統(tǒng)治的300年間,它創(chuàng)造了輝煌燦爛的物質(zhì)文明、精神文明和制度文明。帝國境內(nèi)各地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化都在一定程度上得到了發(fā)展,并對古代世界的發(fā)展起到了極為重要的作用。

帝國在諸王的努力下,完成了對70多個具有不同歷史、文化、經(jīng)濟發(fā)展水平、社會制度、語言文字和宗教傳統(tǒng)的民族的統(tǒng)一。

曾經(jīng)輝煌的這個波斯帝國是伊朗人心中永遠也不會消失的驕傲。好萊塢電影《斯巴達300勇士》把這個帝國的國王薛西斯描寫得如此不堪,伊朗人怎能容忍!在伊朗人的心目中,在眾多民族中能夠脫穎而出的波斯民族是睿智、勤勞和勇敢的象征。何況在幾千年的漫長歷史上,他們還建立過好幾個強大的帝國。

不變的語言——波斯語

公元7世紀后,隨著阿拉伯大軍地東征西討,阿拉伯語幾乎傳到了中東所有國家。惟獨伊朗人保留了自己的語言。

那是因為,在波斯人看來,波斯帝國曾經(jīng)輝煌的文化較阿拉伯游牧民族的文化具有很大的優(yōu)越性。阿拉伯人在語言上的壓迫和強制,反而激起了當時的文人加緊用波斯語創(chuàng)作,并把它們翻譯成阿拉伯語,向阿拉伯人傳播波斯文化。在阿拉伯帝國的阿拔斯王朝時期(公元8世紀~13世紀),波斯文化的傳播更是達到一個頂峰。那時,大批波斯人在涌入阿拉伯帝國首都巴格達擔任各種職務時,也帶去了歡歌盛宴的生活方式。而阿拉伯人在蒙昧時代只熟悉游牧生活及與游牧生活有關的詞語。因此那一時期的政府機構從形式到靈魂都已被“波斯化”了。當時的王公大臣,無論在言行中或在文件中,甚至在條約和協(xié)定中,都沿襲了波斯王朝的傳統(tǒng)。所以從某種程度上來說,雖然阿拉伯人入侵了波斯,但是在語言上,他們更多地接受了能滿足他們當時生活需要的波斯語。對波斯語的捍衛(wèi)無疑體現(xiàn)了波斯人強烈的民族自尊和自豪感。

不變的記憶——波斯文學

自古以來,伊朗人就有很高的文化修養(yǎng)和擅長記載與著述的傳統(tǒng)。尤其是在大部分伊朗人皈依伊斯蘭教后,由一種強烈的愛國思想和民族主義傾向的驅(qū)動,波斯文人不斷地把他們祖先創(chuàng)造的代代相傳的辭章典籍移植到阿拉伯文學中去,并很快成為了各學術領域的權威。

在所有文學作品中最能體現(xiàn)其民族特性的要屬公元10世紀后期由伊朗著名詩人菲爾多西耗時30多年完成的敘事體長詩《列王紀》了。它敘述了伊朗歷史上50個國王統(tǒng)治時期的大事,從伊朗民族的起源到被阿拉伯人占領,時間跨度為4600年之久。詩人盡量避免使用阿拉伯詞匯,而使用純正的波斯語來敘述伊朗歷代國王們的豐功偉績和伊朗英雄們的感人事跡。這部文學作品的完成在很大程度上捍衛(wèi)了波斯語和波斯文化,也激起了波斯人的民族自豪感。直到如今,在伊朗的農(nóng)歷新年里,很多家庭仍舊會將《列王紀》和《古蘭經(jīng)》一起放在他們的七色年鮮桌上。

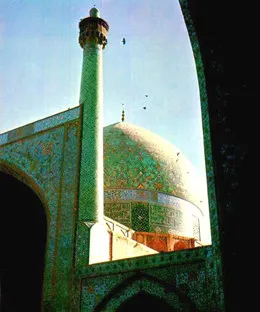

熄滅的圣火——拜火教

伊朗從古至今都是一個有宗教信仰的國家。宗教可以說是波斯文化和文明的一個最重要、最基礎的組成部分。在古代伊朗,宗教是一門高于軍事的職業(yè)。瑣羅亞斯德教是接受伊斯蘭教之前波斯人所信仰的宗教,又稱為“拜火教”。它是世界歷史上最古老的宗教之一。伊朗人素來是英勇善戰(zhàn)的,瑣羅亞斯德教使戰(zhàn)士們更加剛毅,并且胸懷大志。雖然這一宗教最終被伊斯蘭教取代,但是這一宗教天堂地獄、末日審判的神學觀念、一日五拜、大凈小凈的宗教習俗對世界盛行的基督教和伊斯蘭教都有影響。同時拜火教提倡的善惡兩元說,對火、光明和水的崇拜,對人們提出“善言、善行、善思”的要求一直影響著一代代的伊朗人。

揚起的旗幟——伊斯蘭教

隨著阿拉伯人的入侵,伊朗由原來獨立的大國淪為阿拉伯哈里發(fā)帝國的一個行省。原來臣服的阿拉伯人變成了統(tǒng)治者。在10世紀末,伊斯蘭教在伊朗確立了統(tǒng)治地位,至今一直都是伊朗的國教。

由于90%以上的伊朗人信仰伊斯蘭教,宗教的教義、宗教經(jīng)典中的詞匯無不滲透在伊朗人的言行中。

伊朗人的宗教特性使他們認為自己首先是穆斯林,其次才是波斯人。此時的他們完全遵守宗教教義,服從宗教領袖的命令。為了信仰可以不顧生命。雖然他們表面上可以接受不同的信仰,也曾經(jīng)釋放過戰(zhàn)爭中的基督教徒戰(zhàn)俘,成為亞美尼亞人的避難所,為蘇聯(lián)受迫害的基督教徒提供庇護,但是教徒們始終認為伊斯蘭教是世界上最優(yōu)秀的宗教。

外交決策的底色

無論是宗教特性還是民族特性,都已經(jīng)深入到伊朗人的思想中,影響并指導他們的行為。雖然國家的政治、經(jīng)濟、軍事等因素對伊朗的外交政策有著直接和決定性的影響,但是如果從伊朗人的綜合特性觀察,不難發(fā)現(xiàn)每一個重大的政策中或多或少都會以這個民族的某一特性作為指導,與此同時,每個政策也都體現(xiàn)了這些特性。現(xiàn)舉兩例。

第一例是1979年爆發(fā)的霍梅尼領導的伊斯蘭革命,提出了“不要東方,不要西方,只要伊斯蘭”的口號。這次革命并非宗教界傳統(tǒng)勢力的復辟,也不是封建神權與現(xiàn)代世俗的沖突,而是宗教形式的民主運動。霍梅尼曾說:“除非我們回歸伊斯蘭,否則我們的問題將會繼續(xù)存在。國家和政府只有回歸伊斯蘭才能解決其困難。”“如果穆斯林遇到了難題,那是因為他們沒有按照伊斯蘭行事。”

伊斯蘭革命很快建立了廣泛的社會基礎。從知識界開始,反對巴列維國王的政治運動開始由世俗的形式轉(zhuǎn)化為宗教的形式。清真寺成為了反對國王的據(jù)點,工人和政府雇員的罷工導致經(jīng)濟癱瘓,給王朝帶來致命的打擊。

革命后的伊朗外交自然也帶有濃厚的宗教色彩。霍梅尼的思想主要是四大主張:謀求建立伊斯蘭政府、實現(xiàn)教法學家的統(tǒng)治;反對君主制;反殖、反帝、反西方化、反世俗化;輸出革命,建立伊斯蘭世界秩序。他的這些思想對伊朗外交定下了基調(diào),輸出革命、建立伊斯蘭世界秩序一度成為伊朗外交公開追逐的目標。

第二例是1997年上臺的哈塔米總統(tǒng)針對美國哈佛大學教授塞繆爾·亨廷頓提出的“文明沖突論”,在聯(lián)合國大會上提出文明間對話的倡議和思想。該思想核心就是倡導世界各民族和文明通過平等對話與溝通,加強相互之間的理解與合作,營造一個和平公正、穩(wěn)定進步的世界。

由伊朗總統(tǒng)提出文明間對話,首先是因為伊朗對自己的文明充滿自信,他們有值得自己驕傲的文明可以交流,也希望通過文明間的交流使其曾經(jīng)輝煌的文明得以傳播;其次伊朗擁有文明間交流的豐富經(jīng)驗,而且伊朗人容易接受其他民族的文化,同時更善于用自己的文化影響其他民族文化。

伊斯蘭教要求信徒通過對話的方式消除矛盾和沖突,而且還要求人們利用對話在各民族和種族之間達成諒解,建立友好關系。《古蘭經(jīng)》還要求穆斯林用最好的方式宣傳伊斯蘭教,要以充足的證據(jù)說服人們,因為伊斯蘭教是真理的宗教,沒有任何強迫他人信仰的必要,任何人只要愿意接受真理,都會被伊斯蘭教的真理折服的。

哈塔米的“文明間對話”的思想,正是將伊朗的民族特性和宗教特性有效地結合了起來。他以一個溫和派總統(tǒng)的形象,使自己的思想既能為其他國家的人們接受,同時又不與本國人們的信仰和民族主義情感相沖突。

排除國家利益或個人的政治目的,每個時期口號的提出都有鮮明的伊朗特色。民族主義和宗教意識在政策中交替體現(xiàn)。時而是波斯民族的復興,時而是泛伊斯蘭主義……。對于決策者而言,他們已經(jīng)習慣將伊朗人的綜合特性融入到政策的口號和解釋中,從而獲得廣泛的群眾基礎;對于群眾而言,波斯歷史是他們的驕傲,伊斯蘭是他們的信仰。任何一個以此為由的口號都足以獲得他們的認同和支持,甚至使他們愿意以生命的代價來捍衛(wèi)自己的“波斯—穆斯林特性”。