有關“一元二次方程”的那些錯

2017-10-13 01:20:18孫偉剛

初中生世界·九年級 2017年9期

孫偉剛

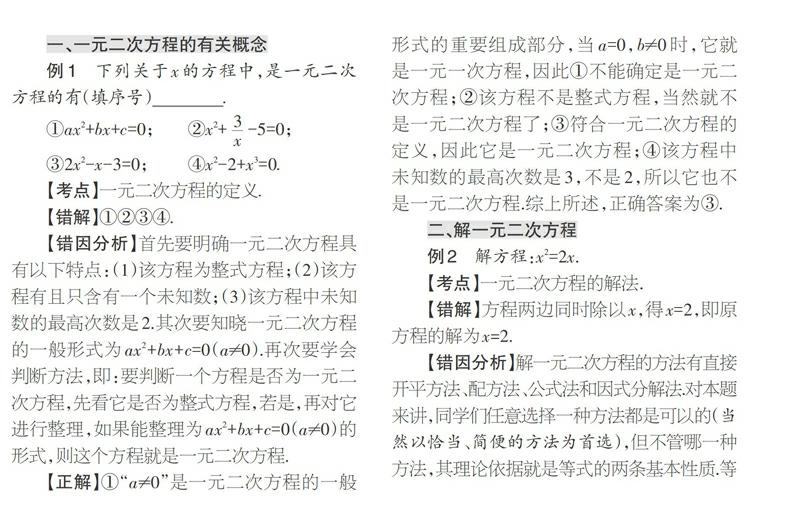

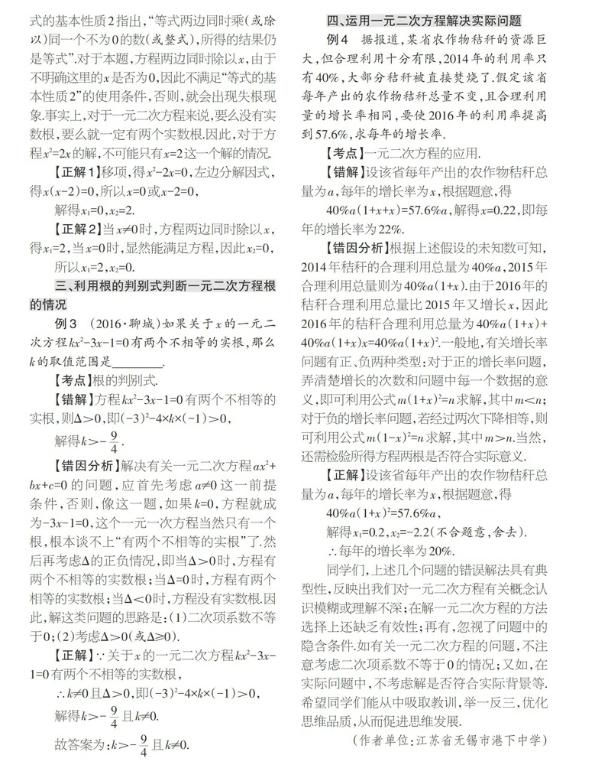

“一元二次方程”是刻畫現實世界數量關系的有效數學模型.這塊內容地位重要,向前可聯接一次方程,向后可聯接二次函數,因此在各地中考試卷中,該內容常常作為核心知識加以考查,旨在發展同學們的數學應用意識和能力,體現數學價值.

同學們,你們知道“一元二次方程”中哪些核心知識會受到命題老師的青睞和眷顧嗎?其實,考點不外乎本章的重點和難點.具體說來,理解一元二次方程有關概念,會根據不同方程的特點選擇恰當的方法解方程,會根據根的判別式判斷一元二次方程根的情況以及運用一元二次方程解決實際問題等是本章的學習重點,其中概念的準確理解、解法的靈活運用及如何綜合運用相關知識解決問題等是本章的學習難點.筆者想通過舉例予以說明,請同學們慢慢往下看,從中體會與感悟.

endprint

endprint

猜你喜歡

現代裝飾(2022年1期)2022-04-19 13:47:32

現代裝飾(2020年2期)2020-03-03 13:37:44

學苑創造·A版(2019年5期)2019-06-17 01:14:21

中學生數理化·高一版(2018年9期)2018-10-09 06:46:48

中學生數理化·高一版(2017年9期)2017-12-19 12:15:14

湘江法律評論(2016年0期)2016-06-15 20:29:32

新民周刊(2016年15期)2016-04-19 18:12:04

新民周刊(2016年15期)2016-04-19 15:47:52

衡陽師范學院學報(2015年2期)2015-02-26 03:24:39

漫畫月刊·炫版(2014年3期)2014-05-27 04:17:21