從風險角度看進口汽車召回

吳卯恩

[提要] 本文從風險角度,分析我國進口汽車召回現狀與制度中的問題,從不同主體出發,探索規避風險的措施。

關鍵詞:進口汽車召回;風險;信息系統

中圖分類號:F7 文獻標識碼:A

收錄日期:2015年10月20日

一、風險及進口汽車召回

(一)風險定義。綜合各家觀點,風險是一個系統失敗的可能性和由這種失敗而帶來的損失和后果,其本質是一種消極的不良后果,是活動或事件發生的潛在可能性。

(二)進口汽車召回

1、內涵。根據《缺陷汽車產品召回管理條例》(以下簡稱《條例》),筆者將進口汽車召回(以下簡稱召回)定義為:進口汽車的制造或銷售商在已知進口汽車存在缺陷或問題而有可能傷害使用者的人身或財產安全時,依法向職能部門及消費者通告,并及時從市場或消費者手中回收缺陷汽車,并免費修理、維護、更換的過程。

2、召回主體。(1)政府部門。在召回監管過程中,檢驗檢疫擔任管理者,職能主要為:制定規范;對過程進行監督管理;建立召回信息系統等;(2)進口汽車生產商、銷售商。召回的實施主體包括生產商和銷售商。制造商發現缺陷時,主動向檢驗檢疫部門報告備案并提出申請。經批準后,生產和銷售商書面通知用戶,在召回后對存在缺陷的汽車采取修理、更換或收回等措施,消除事故隱患。

二、我國進口汽車召回現狀及風險

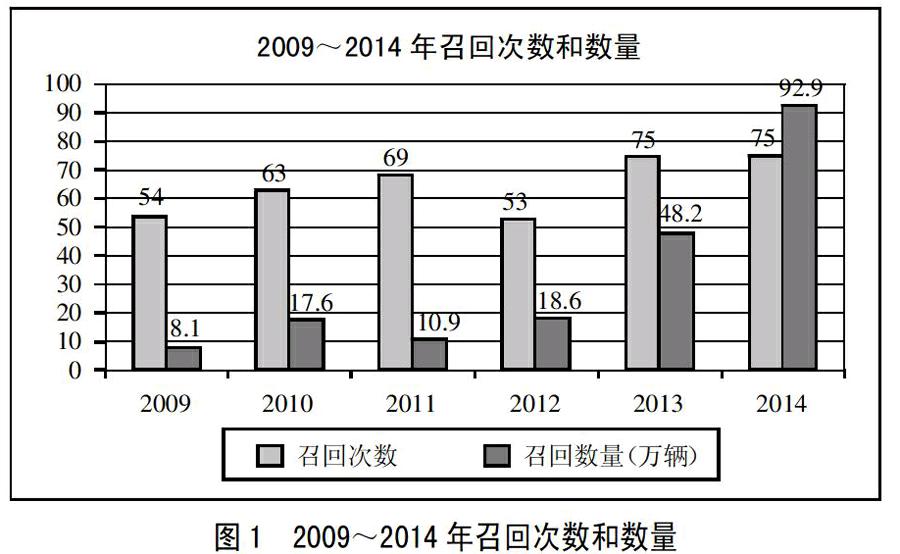

(一)我國召回現狀。由圖1可知,我國召回數量年均增長率近100%,已經受到生產商和消費者越來越多的關注。就生產商角度看,召回是自身信譽的一種體現;而從消費者角度出發,召回更是對自身和社會安全的保障。(圖1)目前,我國進口召回多于國產汽車。2009年,中國召回汽車56次,進口汽車為54次;2010年,國內共有95起汽車召回事件,其中進口占94起(63次召回);2011年,國內生產商召回70次,僅一次是自主品牌,其余均是進口;2012年上半年,國內召回37起,涉及海內外22個品牌,召回數量超百萬,但自主品牌僅兩起,只召回12,390輛汽車;2013年124次的召回中,進口75次,占60.48%;2014年涉召車企中涉及31個進口品牌,合資品牌20個,自主品牌僅11個。

(二)我國召回制度中的風險

風險一:法律體系不完善。第一,缺乏召回基本法,現有法規立法層級低;第二,配套法規不健全;第三,《條例》內容還存在問題。首先,《條例》中的范圍規定窄,召回范圍小;其次,應對《條例》中罰款數額及其依據作更詳細規定;最后,在對召回程序的規定中仍存在缺陷。

風險二:管理體制不健全。現有召回的法律法規中,國務院未對各質量監管部門的職責范圍給出詳細界定,嚴重影響工作效率。

風險三:《條例》中未對環保問題作出規定。在召回制度較完善的國家,環保標準是認定缺陷并召回的重要依據之一,但在我國的《條例》全文中未見“環保”二字。

風險四:配套措施不完善。首先,我國缺少權威且獨立的第三方汽車質量檢測機構;其次,缺乏完善的信息系統;再次,我國缺乏成熟的召回保險制度,很難保障車企利益。

三、規避進口汽車召回風險標準化建設

(一)國家主體

1、完善召回法律體系,規避法律風險。我國召回法律體系尚存在缺少基本法律、配套法規以及現有法規內容存在缺陷等諸多問題。筆者認為,通過專門立法,可提高召回制度的法律維權,更好地保護消費者權益。

2、建立第三方檢測機構,規避質量認定風險。召回中重要的一環就是質量缺陷的認定,而我國缺少權威獨立的第三方檢測機構進行專業鑒定。我國應建立獨立的鑒定檢測機構,并經總局認可與批準,同時檢測機構應購買先進設備,引進高質素、高技術人才,為檢驗檢疫部門提供權威報告。

(二)政府主體

1、專職專員,規避職責風險。在我國,由于召回過程涉及到諸多部門,因此監管效率較低。筆者認為,在召回管理體制中,應明確分工與權限,并由檢驗檢疫部門負責召回監管工作,保障消費者權益。

2、完善《條例》,規避監督、環保風險。第一,完善消費者對召回監督的規定。《條例》的第6條規定了消費者的投訴權,但筆者認為,還要保證消費者申請權、知情權以及反饋權等;第二,將環保納入召回依據范圍,使召回法律制度更健全。

3、完善信息系統,規避信息缺失風險。為了擴大信息收集能力,應建立一套完整的召回信息系統。其基本功能包括:確定進口缺陷汽車分布信息;收集整理各類缺陷投訴;收集整理信息從而預警;收集分析技術信息;對信息進行分析處理;發布信息;各政府管理信息交換。

(三)生產商及銷售商主體

1、建立模型,規避召回認定風險。消費者、政府部門與生產商最容易在缺陷認定上產生爭議。筆者認為,有必要從故障發生所造成的后果、故障車輛的數量、故障車輛在市場中的分布情況、故障發生后的補救措施、哪些部分的故障涉及到汽車安全等方面著手,建立認定風險分析模型,規避缺陷認定風險。

2、建立制度,規避召回過程風險。進口汽車生產商是召回損失的最終承擔者,其必須依照國家法律法規,做我國的外汽公司的合格供應商。根據我國《條例》,從整體利益出發,建立召回標準制度,明確劃分各部門職能,組織協調小組,實施有效監督和管理,以降低召回風險。

3、建立信息系統,規避召回追溯風險

(1)質量信息預警系統。質量信息預警系統主要負責質量信息的收集、過濾等,實現問題的識別、評估監控、處理等功能;多渠道收集信息,及時通知檢驗檢疫部門,并根據風險類型和程度,對質量信息過濾分級控制降低風險。

(2)產品追溯系統。產品追溯系統負責缺陷車輛范圍的確定。該系統一方面可提供有效的追溯信息,判斷缺陷范疇;另一方面可快速準確定位范圍,預防或減少缺陷產品流入市場。完整的追溯系統必須完成追溯體系的建立和追溯能力的建設。

(3)客戶信息系統。客戶信息系統負責客戶信息的收集、更新以及對客戶的有效通知等,該系統完成對服務流程的自動化和優化,加強服務過程的控制和管理,實現標準化服務,從而增加客戶滿意度。

主要參考文獻:

[1]馮永忠.2013中國召回汽車統計報告[J].焦點關注,2014.6.

[2]http://www.12365auto.com/dcbg/20150105/157085.shtml.