“塊狀職業教育”發展模式的分析

莊西真 王羽軍

編者按:中國的職業教育發展有兩條路徑:一是照搬別的國家的職業教育模式,一是在借鑒其他國家發展職業教育經驗的基礎上,結合中國的國情(經濟社會發展基礎、特點),探索有中國特色的職業教育模式。事實已經證明前一條路是行不通的,在中國這樣一個地區差異懸殊、快速“五化”(工業化、城市化、市場化、信息化和國際化)、不同社會形態(前工業社會、工業社會和后工業社會)雜處的大國,只能走自己的職業教育發展之路。而要想走自己的路,還不能重復計劃經濟時期“全國一盤棋”的老路,事實已經證明這種“大一統”的路徑也是行不通的。可行的辦法就是充分發揮各個地方的積極性和創造性,放手讓他們根據自己的“地情”發展職業教育。位于東部發達地區的浙江省慈溪市(2008年全市三次產業比例為4.7:62.1:33.2,人均GDP為58437元,按年平均匯率折算為8414美元,城市化率達到61.5%)在這方面作了大量有益的嘗試,它不是第一個做這種探索的地區,肯定也不是最后一個。但它是確確實實去“做”的地區,而這不也正是職業教育的精髓嗎?

摘要:職業教育為經濟發展服務指的是什么樣的職業教育為什么樣的經濟發展服務。中國是一個幅員遼闊,各個地區經濟發展水平和類型極為不同的國家,從職業教育和經濟發展互為促進和塑造的角度來看,有什么樣的經濟發展模式和需求,就應該有相應的職業教育發展模式。慈溪市多年來形成了“塊狀經濟”,在服務經濟發展的過程中就形成了“塊狀”職業教育發展模式。

關鍵詞:“塊狀職業教育”;區域經濟發展;小城鎮

作者簡介:莊西真(1967-),男,山東莒南人,江蘇省職教科研中心副主任,教育學博士,主要研究領域是教育社會學和職業技術教育;王羽軍,男,浙江省慈溪職教教研室主任。

中圖分類號:G710文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2009)34-0004-03

職業教育與區域經濟發展有著必然的聯系。在這里,區域是一個相對的概念,相對于全國來說,省就是區域;相對于省來說,縣就是區域;相對于縣(市)來說,小城鎮就是區域(本文中說的城鎮就是包括縣城及其以下的小城鎮)。一般來說,區域經濟是職業教育發展的基礎,區域經濟社會發展為職業教育的發展創造良好的社會環境,職業教育的開展必須以本區域的經濟社會發展為依據;同時,職業教育為區域經濟發展打下人才基礎,可促進區域經濟的發展。因此,職業教育與區域經濟發展是一種互為促進、共同發展的關系。具體來說,一方面,區域經濟決定或制約著當地的職業教育。區域經濟特征對職教的影響主要表現在以下幾個方面:第一,區域經濟發展水平決定了區域內職業教育的規模和發展速度。第二,區域產業結構決定了區域內職業教育的專業結構。不同地區的產業特點對勞動力的類型結構有不同的要求,在農業占有很大比例的地區,勞動力的類型必然以農民為主;在建筑業占有很高比例的地區,勞動力的類型必然以建筑從業人員為多。區域產業結構變動、發展趨勢及其對勞動力類型的需求直接影響職業學校的專業設置。勞動力需求結構反映了產業結構對勞動力的需要,而職業學校培養人才的類型不僅反映了區域內勞動力的構成狀況,也反映了區域內勞動力的供給結構。第三,區域技術結構決定了區域內職業教育的層次結構。技術結構是指勞動生產中自動化的程度。區域技術結構的變動和發展及其對勞動力層次的需求直接影響職業教育培養人才的層次。另一方面,職業教育對區域經濟的發展形成至關重要的推動作用,這主要表現在以下幾個方面:一是職業教育通過提高區域國民素質和科學技術水平來提升區域競爭力;二是職業教育通過提供技術工人來促進區域經濟結構調整和產業升級。城鎮的職業教育在我國城市化過程中發揮著重大的作用。尤其在我國經濟較為發達的地區,各產業發展中急需大量有技術有能力的應用型人才,而城鎮、農村中又有著大量的富余勞動力,為使這些勞動力能夠適應崗位需求,當地城鎮職業教育學校則肩負著為本地經濟發展培訓人才的重任。

經過改革開放以來30年的發展,慈溪以塊狀經濟為主體的區域經濟取得了令人矚目的成就,在2008年全國百強縣中排名第7,全國縣域經濟基本競爭力排名(并列)第3位。塊狀經濟是指一定的區域范圍內形成的一種產業相對集中、專業化極強,同時又具有鮮明地方特色的區域性產業群體的經濟組織形式。到2008年底,慈溪各鎮(街道)共形成3億元以上規模的塊狀經濟37個,實現工業總產值近700億元,約占全市工業總量40%,實現就業28萬人,約占全市工業就業人數的44%,基本形成了“一鎮一品”乃至“一鎮多品”的格局,塊狀經濟成為慈溪工業經濟的主要支撐力量。浙江慈溪市共有5所職業學校,有2所位于市政府駐地,3所位于不同的城鎮。它們在服務于全市和小城鎮塊狀經濟發展中形成了“立足地方、對接市場、面向企業、服務產業”的“塊狀職業教育”發展模式。

一、“塊狀職業教育”特點分析

經濟發達地區職業教育的發展受多方面影響, 下面我們從地區經濟發展、政府政策影響、職業學校的發展、用人需求等有關方面來分析其特點:

(一)在經濟發達的地區,當地經濟的發展促進了對職業教育的需求

職業教育的需求是由經濟發展狀況、生產技術水平等所決定的。一般地說,經濟發展越好,生產技術水平越高,對職業教育的需求也越大。在東部沿海經濟較為發達的小城鎮,已在工業制造業、服務業或旅游業等二、三產業形成自己的產業群;當地的主導產業、支柱產業,對受過職業技術培訓的勞動力有大量需求。以浙江慈溪市錦堂高級職業中學所在的觀海衛鎮為例,該鎮已形成汽車、摩托車及其配件和輕紡三大支柱產業,對本地及外來勞動力需求大量增加,錦堂職業高中在學校開設汽車維修服務專業為企業提供實用技能培訓和員工。

(二)經濟發達地區城鎮職業教育體系較為完整

我國的城鎮職業教育往往受資金少、就業難等問題的限制,職業教育層次低、教育機構少。而在經濟較發達的城鎮,都有工業園區和自己的主導產業,經濟發展較好,專業技能人才需求旺盛,使這些地區的職業教育發展勢頭較好,基本形成了具有職業教育、成人教育、專業技能培訓等多重功能的教育機構體系;在辦學上形成了學歷教育與職業培訓相結合、職業技術教育與成人文化教育相結合、中職教育與高職教育相銜接的教育體系(比如慈溪職業高級中學與寧波技師學院、浙江工商職業技術學院聯合辦學,培養大專層次的學生);在校企合作形式上多樣化,各種針對企業需求的職業技能培訓班種類繁多,涉及計算機、英語等級考試、高新技術、會計證、電工證等各種類型的培訓。

(三)經濟發達地區城鎮職業教育擁有較多的生源

我國城鎮的職業學校在發展中往往存在招生困難,這種狀況的出現有這樣幾方面原因:一是受傳統教育觀念的影響,職業教育的地位低于普通教育;二是小城鎮職業教育面對的受眾往往經濟條件差,沒有能力接受職業培訓;三是當職業培訓完成后就業存在困難時,也不能激起人們接受職業教育的積極性。在經濟發達地區,小城鎮職業教育面對的潛在培訓對象除在讀學生外,還有當地城鎮、農村人員及大量的外來務工者。由于經濟發展帶動對技能性勞動力需求的增加,使當地就業崗位、預期收入明確,使這一部分人群增加了接受培訓的積極性。

(四)經濟發達地區小城鎮職業教育辦學方向明確,學員就業有較為明確的方向

職業教育植根于地方,便于根據本區域產業結構、勞動力流向、企業類型、技術管理水平等調整專業,開發課程,降低教育成本。因而經濟發達地區小城鎮職業學校在辦學方向上,往往以滿足當地需求為導向設置專業及培訓內容,強調實用性,重視實踐環節。進而在學員的就業上也就具有了較為明確的方向,在就業中,除由職業學校與企業建立直接聯系外,職業中介往往是聯系職業學校與本地眾多企業的橋梁,職業中介幫助職業學校及時了解市場需求信息,并促進了畢業學員的就業。比如慈溪周巷職業高中根據當地電子電器產業發達的實際提出“一工三員”的培養目標(維修電工、家電維修員、品質管理員和班組管理員,都屬于企業初級、中級技術型一線員工)。

(五)經濟發達地區小城鎮職業教育在一定程度上能夠借助外部力量彌補自身師資力量的不足

小城鎮職業教育發展過程中,教師隊伍建設中存在著數量不足、結構不夠合理、教師素質有待提高等問題,尤其是專業師資力量薄弱,“雙師型”教師嚴重匱乏,這些問題制約了小城鎮職業教育的發展和質量的提高。在經濟發達地區,這些問題在一定程度上得到解決,由于當地經濟發展快,企業對勞動力需求量大,因而愿意與職業學校進行溝通合作。職業學校師資上的不足往往可以通過與企業聯合辦學、由企業派出專業技術人員為學校授課等方式得到緩解。比如在慈溪各所職業學校與企業簽定的合作意向書中,都有企業派員到職業學校授課和接受教師到企業實習的條款。企業愿意派出得力的技術骨干配合學校教師教學,這些技師豐富的實踐知識和嫻熟的操作技能,能彌補職業學校專業教師的不足。另外,當地職業學校為提高辦學水平,與各大中城市的職業院校聯合,在引進外部教師資源的同時也帶動了自身師資力量的提高。

二、經濟發達地區的“塊狀職業教育”發展模式

由以上分析可見,經濟的發展對當地小城鎮職業教育有著較大的促進作用。職業教育在培養職業技能人才的基礎上自身也得到了發展,同時也促進了當地經濟的發展。經濟發展與職業教育發展是相輔相成的。為了更好地推進職業教育的改革、發展城鎮經濟,有必要深入分析經濟發達地區的小城鎮職業教育的模式,以期對我國各地小城鎮職業教育的發展起到一定的參考與借鑒作用。

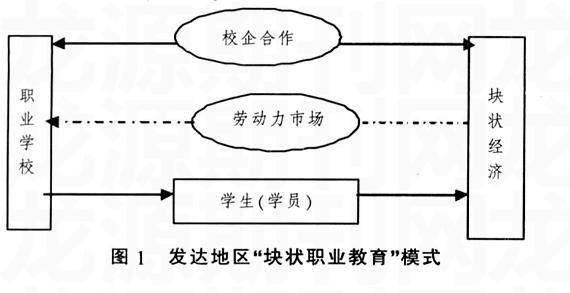

對于職業教育模式的建立,首先要分解出職業教育的構成要素。在經濟發達地區的小城鎮職業教育發展中,關鍵要素主要包括當地職業學校、學員、本地用人單位及勞動力市場(職業中介)幾方面。以要素為基本點,梳理其間相互關系,概述如下:職業學校直接通過勞動力市場或通過職業中介搜集本地用人單位需求信息,并據需求信息調整專業設置和培訓內容;職業學校招收本地及外來人員接受培訓,并為其就業提供一定渠道,在這過程中,當地的職業中介在學校和企業間起著重要的橋梁作用,促進了學員的就業。本地企業在接受經過職業技能培訓人員就業的同時,也會與職業學校加強聯合,為企業內部人員培訓或儲備后續力量。將各構成要素及其間相互關系進行整理,構建出基本模式如圖1所示。這種模式是職業教育以本地產業經濟發展需求為主設定培訓內容,學員畢業后在本地二、三產業就業。模式應用前提是本地已形成二、三產業的主導產業、支柱產業,對勞動力有大量需求,慈溪市就具備了這樣的條件。

經濟發達地區小城鎮職業教育的發展中,在各要素自身及要素間的聯系基本遵循以上模式描述的基礎上,不同地區、職業教育不同發展階段,各要素及其關系在具體表象上會有所不同,尤其在學校與企業這兩個要素間聯系的緊密程度及職業學校自身水平這兩方面存在一定差異。以下從校企合作的發展及職業學校層次發展兩個主要方面來分析模式中要素及相關關系的演進過程。

校企合作在各地的發展一般會經歷兩個階段:松散合作階段和緊密合作階段。第一階段,學校與企業的松散合作。由于學校與企業都在同一地區, 通過各種信息渠道,都有一定了解,在職業學校競爭不激烈、畢業學員供求基本平衡時,學校只是根據市場信息渠道了解各個企業對各種專業技術人員的需求來設定專業,培訓人員;第二階段,學校與企業的緊密合作。為了加強教學中的實訓環節,并使學員畢業后更能適應崗位的要求,學校加強了與企業的聯系。這又可以分為一對一合作、一對多合作、多對多合作三種類型。初期為一對一合作,即一所學校與一家相關企業建立密切的合作關系,解決實訓基地與“雙師”問題,從企業聘請有經驗的人員定期為學生講課。同時,學校也可為企業培訓上崗、轉崗的員工,企業優先錄用該校畢業生,做到雙方互利。進一步可發展為一對多合作,即學校與多家企業建立合作關系,目的是為了適應多種專業的設置與實踐培訓。多對多合作類型的出現是當本地職業學校已發展成一定規模的情況下,為更好地整合教育資源,學校可聯合成立各相關行業的職業學校集團, 與本行業企業的聯合機構合作。這樣形成的多對多合作,可以加強職業培訓的針對性,提高培訓質量,并更好地滿足企業發展的人才需求。

職業學校自身層次的發展可分為初、中級職業培訓階段及高級職業培訓階段。小城鎮職業教育目前由于教育資源有限,面對的潛在培訓人群受教育水平較低等狀況,以初級引導性培訓及中級實用技能性培訓為主。初級引導性培訓形式為短期講座或培訓,主要為就業信息、相關法規及對本地各行業技能需要的簡要介紹,使尋求就業者明確自身能力及差距,了解進一步培訓對提高職業技能、獲得就業崗位的重要性。初級引導性培訓主要由政府來組織職業學校及相關機構來完成。中級實用技能性培訓可由實行學歷教育的職業學校及各方出資的職業培訓機構實施。在高新技術產業及現代制造業密集的地區,對高級職業技術人才的需求較多,低層次的職業培訓已不能滿足其對人才能力的要求。在已形成或將要形成這類產業群的地區應進一步發展高級職業教育學校,并可借助于與大中城市的高等教育院校聯合辦學等方式來彌補教育資源的不足,在這其中逐漸形成當地職業學校自己的師資隊伍,不斷提高自身辦學能力及辦學水平。

三、經濟發達地區塊狀職業教育發展還需注意的幾個問題

1.從企業方面看,勞動力供大于求時,企業參與職業培訓的積極性不大。但勞動力供大于求僅是目前數量上的表現,由于尋求就業的勞動者的技能素質并不是很高,不利于企業未來發展,也影響當地經濟發展勢頭。因此這種情況下,需由政府牽頭,推動有實力的大企業與職業學校聯合,培養符合當地產業發展需求的高技能、高素質的人才。另外,當地政府還需進一步完善職業資格證書等相關制度,促使企業注重對后備技能人才的培養與使用。

2.從職業學校方面看,不僅要注重目前市場對某些專業人才的需求,還應根據國家產業結構調整政策,進行長期規劃,注重未來企業所需大量人才的培養,為企業的發展做好后續力量的儲備。但是單靠一個學校做好這項工作有一定困難,可聯合成立職業學校集團,比如錦堂職業高級中學與汽修、輕紡等28家企業成立職業高級中學教育集團;與相關行業企業聯手成立行業(企業)教學指導小組,規劃目前及未來專業設置、教學內容等,根據未來市場需求變化,做好人才培養的準備工作,比如行知中等職業學校與寧波中聯工程公司、浙江東航建設集團、慈溪建設工程監理公司等合作制定建筑專業課程。

3.在潛在培訓對象中,當地農村轉移出來的富余勞動力和外來人口是一個很大的群體,但與當地城鎮勞動者相比,外來人口就業存在一定戶籍障礙,且其收入相對偏低,在職業培訓上沒有能力支出較多的培訓費用。這需要當地政府或者上級政府從大局出發、從當地經濟社會發展的現實需要出發對這部分人群在就業上放寬政策,在職業培訓上給予一定補貼。

由此可見,在我國不斷加快城鎮工業化建設及促進農村勞動力轉移的過程中,立足城鎮經濟發展的“塊狀職業教育”面臨培訓人才、銜接勞動力需求的重任。經濟發達地區小城鎮職業教育發展的關鍵:一是當地政府要起到統籌管理與促進作用,政策上引導,資金上支持,推動職業學校密切與企業的聯系,走市場化的道路;二是職業學校應盡其所能,多渠道發展,以適應市場需求,在滿足當地經濟社會發展的需求中獲得自身的發展。

責任編輯陳建華