審美意象組織的動態分析

張 偉

摘要:審美意象組織是處于構思過程的作家主體心靈中所呈現的心理圖像組織,從一個側面真實反映了藝術構思階段主體的運動過程。是由多層次、多因素、自成系統的整體結構,它存在于各種心理因素的交互運動之中,反映出整體藝術構思的規律和特征,最終呈現為整體化的心理過程。

關鍵詞:意象;組織系統;心理圖像;藝術構思;理論

意與象的有機融合,渾成一體,合稱意象,是處于構思過程的作家主體心靈中所呈現的心理圖像。意象的出現、流動、展開、以及成為創造性的審美意象,從一個側面真實反映了藝術構思階段主體的運動過程。意象慨念的雛形,早在《周易》中以見端倪,有“立象以盡意”之說。而劉勰首先將“意”與“象”渾然一體,肯定了它在創造構思中的作用,是具有創造性的藝術體。如司空圖《詩品》中就有“意象欲出,造化以奇”的詞句。中國現代美學家葉郎先生也曾提出:“中國的美學體系是以意象為中心的。”但本文所論意象,是從現代心理學的角度,對文藝創作過程中主體的某種心理狀態和心靈產物的規定,也稱之為審美心理意象。

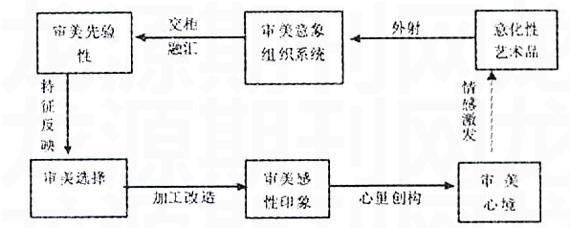

審美本身就是一種精神性的活動,而且主要指一種心理活動,源于人的情感意識的沖突,這種意識沖突構成了審美深層次的心理動力:一方面是人們對主體性的生命的整體感悟、體會與認識;另一方面這“意識”在“生命體驗”中指向為“美”的意識,形成一種具有科學性和超越性的意識結構組織,這里所指的組織系統,是事物整體的組織,是對立統一、發展變化的世界存在和運動的方式。也可以認為,在審美活動中,審美主體的心理上早就存在某種“先驗性”,它構成了人的共相觀念,一旦它受到外界事物的刺激,那些存在信息庫里的先有體驗和認識,就會和新的信息發生融匯,由生活意識上升為審美意識。因此對審美意象系統的認識,應從“審美的先驗性”開始。審美意象組織系統在以人類為主體的審美與創造構思活動中起著軸心的作用,因而要揭示人類審美與創造構思活動的心理奧秘,就必然要對審美意象系統的動態變化作出分析。審美意象心理構思圖像可如下所示:

這個反應模式是開放性的結構,創造性的審美意象建構完成是藝術構思成功的主要標志,藝術也將成審美意象組織系統的外射產物,創造也主要是審美意象的有序化和假借物質手段外化的過程,它必然會隨著條件的不斷發展而不斷延伸、循環,并由必然王國進入自由王國,一個不斷認識和實踐到創造的過程。

一、審美意象的感性層

首先,在審美主體方面,藝術家對生活的感知以及由此在他的頭腦中產生的記憶表象為審美的刺激提供了豐富的感性內容,但藝術家的心靈不是鏡子,審美意象也不是對客觀事物原封不動的反映,它是對心理材料進行強化處理的結果。行為心理學家把它慨括為刺激——反應模式,知覺把感覺閥中分散的刺激物加以組織,構成具有一定形式的整體,使審美生活意識變成一種整合性的意識活動。使那些最能顯示對象本質特征的感性內容與原有的觀念主動結合、強化,由生活意識上升為一種審美意識。在藝術構思中,當主體喚醒“先驗性”的審美意識時,此“先驗性”所對應的神經細胞群立即興奮起來,并激活了主體的思想和情緒,這樣在記憶表象層面就會出現一個有生氣貫注的審美意象。而它產生的基礎就是“先驗性”的審美意識,也就是說,藝術家原先對生活的感知以及頭腦中的記憶表象為審美意象的誕生提供了感性基礎。

其次,在整個意識活動中,對對象形式的選擇也是至關重要,藝術家總是希望表現他自己,選擇那些與自我相和諧的形式。“音樂只向懂音樂的人彈奏,詩詞也只向懂詩詞的人呤唱”。正如貢布里奇所表達的那樣:“藝術家去尋找周圍風景中那些他表現的方面,因此藝術家傾向于去看他所畫的東西,而不是他所看見的東西。”所以,審美對象與審美主體相對應而成立,審美選擇的過程就是人的本質力量對象化的過程。藝術家的體驗自始終都發生著主體與對象的相互作用,外界刺激一旦與主體感受融為一體,就會成為審美意象的初步建構,形成審美心理活動的基礎。

二、審美意象心理創構層

審美意象與心理的深層層面相聯系。意識支配審美選擇,使人的精神進入審美境界,在審美意識的支配下,它感性的把表象材料在頭腦中進行加工、改造成為審美印象,使得審美意象系統進入第二層次:審美創構層。在這個意識層里面有特色的刺激物與大腦傳感細胞聯系并得到強化、改造,在大腦中留下深刻印記,使文學藝術不再是現實的模仿和再現,而是把生活印象進行審美的加工創造。加工后的審美印象與現實印象有著本質的區別,構成所謂的“陌生化”。之所以形成“陌生化”是因為意象是短暫而且易變的,也即是說,一個人只能在很短的時間里保持一種印象,當再次喚起這種印象時就會以原意象略有不同的形式出現。但正是這種意象的易變性和模糊性為心理創構過程提供了保證。同時,它能以那些接進的現實審美印象聯系在一起,融為一個超現實的、富有創造性的新意象。我們可以鄭板橋畫竹為例來對這一層次審美意象的創構過程進行認識,即:(1)“眼中之竹”,指面對客體進行藝術直觀和審美觀照的意象;(2)“心中之竹”,指在頭腦和心靈內部進行主觀取舍、抽象、概括,變形重組等加工生成的新意象;(3)“手中之竹”,指通過一定藝術技能例如繪畫、市音、動作等將內部主觀意象表達或外化出來的成果。這一創作意象三境界說,至今仍是中國美學及藝術創作的精典理論之一。其實,它也反映了包括西方在內所有藝術創作和審美實踐的共同規律。畢加索《和平鴿》的創作草圖(圖1),就典型地反映了意象的加工創生的三個階段,

注解(1):

由上述可見,“意象不僅僅是再現或代替現實的第一個或最初的過程,而且是一種創新,是一種超越的力量”。

三、審美心境與情感層

“心中意象”這一內心的中間加工階段是十分重要的一環,它是存在于藝術家頭腦中的融入了某種思想情感等因素的形象,也是創構審美心境的心理基礎。而審美心境的形成是藝術構思中最重要的內容,“心中意象”一旦確立,主體有了反思經驗的主動地位,有了自我意識的自由心境,審美欲得到釋放,主體以審美的情趣和態度回首往事,過去的生活經驗在理性審視下進入自覺狀態,提升到意識的有序高度,此時,主體進入一種虛靜狀態,精神不受外界干擾,凝神于內心體驗。最終,審美心境得以形成。審美心境的形成及其作用是意象系統至為關鍵的一環。審美心境是在審美欲求的推動下,超越了現實厲害關系實現精神暢游的自由心境。在這個心境里,主體通過審美意識的進一步解構解放自覺的想象力,使人的精神進入審美境界,在一個超越利害關系的自由世界里關照被心靈攝取的對象心像,在想象中陶醉。就如就如一首呤詠梅花的詩,通過直覺的審美印象,就可以聯想到現實的梅花形象,而且可以直接賦予對象審美的品格,體現出高潔、孤傲的人格追求。這時的形成的審美心境在

意識組織的建構下形成了整一的具有超越現實意義的審美意義。在神游而忘機的生命體驗中,主體的全部精神和感覺都進入審美境界中暢游,暫時忘記現實生活的束縛,超然物外,悠然自得。如陶潛:“采菊東籬下,悠然見南山”的心境,可以說是神游與身游兼有,忘事與忘己并存。審美心境,不忘我就無法發生,這種忘我是自然而然的出現的,審美欲產生,自我就進入了對象境界,仿佛出神入化,分享對象的生命,獲得一種游戲的愉快,在境界中的忘我,進入精神自由。美成為自由的象征,主體與對象的協調和諧使審美達到高潮,在這審美心境中,一切的審美對象都通過這一審美心境有再次融入為內心的意象激流中,使得藝術家心靈中意象融合運動超著一個方向發展,最終完成藝術創造構思的活動。

上述建立在融合性基礎上的意象的自由聯合運動,只是藝術構思中最具創造性的思維開端部分,還尚不足代表藝術構思的全部,還必須有相應的情感來呼應,才能產生完整的意象有機系統。在審美藝術活動中,審美意象系統和情感層次是最為核心的一個層次,因為情感因素總是處于主體審美心靈結構的關鍵部分,所以審美意象中的情感層次同樣受到中外美學家和藝術家的普遍重視,美國美學家蘇珊·朗格提出:“藝術表現的情感不應該是個人的情感,而是具有普遍性的‘客觀情感,它代表整個人類的精神和心理愿望。”蘇珊·朗格在《藝術問題》中進一步指出:“如果藝術是用一種獨特的暗喻來表現人類意識的話,這個形式就必須與整個生命形式相類似:第一,它必須是一種動力形式;第二,必須是一種有機的結構,通過一個中心互相聯系和依存,換言之,必須由器官組成。……在我看來,蘇珊·朗格正是把藝術看成為一個有機生命的人類整體,把審美意象系統和情感層次重新進行抽象和提升,升至為一種普遍意義的精神存在,從而使意象和情感獲得存在的合理性。換言之,藝術品只有被賦予了人類最普遍、最穩定、最深層的“情感”也許才能獲得藝術美的可能性。中國古代的詩人哲學家莊子與他的思想摯友惠施,就有一段關于情感的哲學問答:“惠子日:‘人故無情乎?莊子日:‘然惠子:‘人而無情,何以謂之人?莊子:‘道與之貌,無與之形,惡得不謂之人?”當然莊子和惠子的對話重在提問,而非回答,重在召人思而非識,從而留給后世一個理解和釋義的思維空間。我認為,莊子正是要藝術創造的構思中讓主體超越是非的利害,擯棄情感的“懸解”境界,以一種純審美的藝術態度去從事藝術構思活動,放棄自我的激情、驅逐自我的矯情、虛情,以一種不以物喜,不以己悲,超然物外,淡然虛靜的純審美創作心境出發從事藝術的構思和表達。從而達到“落花無言,人淡如菊”的美學境界,使藝術超越情感的限定而走向審美的永恒。這樣審美意象和情感共同構成系統的動態結構和整體結構,對藝術創作構思進行了新的探索和開拓。這是一個激情而深刻的思想意識系統,完全和豐厚的情感融為一體,主體可以與情感為中介,在直覺的觀照中領悟審美對象的本質,推動審美主體神思飛揚、追憶、聯想更多的意象形式,孕育藝術的形象創造。

綜上,審美意象系統是由多層次、多因素、自成系統的整體結構,它存在于各種心理因素的交互運動之中,各種因素相互推動、滲透、提供新的條件,彌補著各自原有的缺陷,反映出整體藝術構思的規律和特征,最終呈現為整體化的心理過程。

注釋:

①葉朗,中國美學史大綱[M],上海人民出版社,1985,3頁。

②李健夫《現代美學原理——科學主體論美學體系》(修訂版),中國社會科學出版社2006年版,第29、30頁。

③貢布里奇《藝術與幻覺》湖南人民出版社1987年版第80頁。

④趙伶俐,《藝術意象·審美意象·科學意象》[J],自然辯證法研究,2007年,第7期。

⑤阿瑞提。《創造的秘密》錢崗南譯,遼寧人民出版社1987年版,第62頁。

⑥蘇珊·朗格《情感與形式》劉大基等譯中國社科出版社,1986年第141頁。

⑦蘇珊·朗格《藝術問題》滕守堯,朱疆源譯,北京:中國社科出版社,1983年第134頁。

⑧陳鼓應,《莊子譯注》上海古籍出版社1979年版,第一冊98頁。

參考文獻:

[1]李健夫,《現代美學原理——科學主體論美學》中國社會科學出版社[M](修訂版)2002年,第1版。

[2]趙伶俐,《藝術意象·審美意象·科學意象》[J],自然辯證法研究,2007年,第7期。