彝族民間藝人王德興的彝族小三弦演奏風格技巧研究與思考

龍貽武

摘要:小三弦是中國古老的彈撥樂器,而楚雄的彝族小三弦是小三弦在彝族地區具體的衍生和發展,它具有濃郁的地域民族特色和獨特的演奏風格。本文通過對楚雄州南華縣民間彝族老藝人王德興先生小三弦的演奏技巧和風格進行發掘和探討,旨在推動和傳承楚雄州民間音樂文化藝術。

關鍵詞:彝族小三弦;王德興風格技巧;民間文化藝術發掘

一、彝族小三弦的淵源和重要地位

小三弦是中國古老的彈撥樂器之一,歷史悠久,文化淵源悠長,由于各民族文化生活習俗和地域環境的差異,近千年來,無論從用材和外觀的制作,還是在音色的演化和演奏技巧的發展,小三弦在許多方面都發生了歷史性的變化,形成了門類眾多、各有所長、各具特點的局面。

隨著歷史文化遷移,小三弦傳人地屬邊疆的云南,由于經濟社會不發達,人民生活樸實簡單,人們需要通過最簡單的音樂形式表達生活的喜怒哀樂,以追求對美好生活的向往,加之小三弦取材方便,制作工藝簡單,所以小三弦得以廣泛地流傳和發展。另外,由于云南是~個具有26個少數民族的省份,各地區各民族之間有著不同民族風俗和民族文化背景,造就了小三弦演奏風格地域性、民族性的特點。多年來,在云南少數民族中形成了幾大流派,其中最有代表性的是彝族小三弦、拉祜族小三弦和白族小三弦。

彝族小三弦是彝族彈撥弦鳴樂器,流行于云南省楚雄彝族自治州、紅河哈尼族彝族自治州和玉溪、思茅、保山等地區。彝族小三弦的形制與漢族三弦相似,由共鳴箱、琴頭、琴桿、弦軸、琴馬和琴弦等部分組成,規格尺寸不一,琴身全長50厘米~70厘米。張以三條琴弦,過去民間曾用馬尾弦或羊腸弦,現多用絲弦或鋼絲弦,琴弦下端系于琴桿末端的尾柱上。在玉溪地區新平彝族傣族自治縣,參加伴奏的彈弦樂器除小三弦外,還有彝族月琴。樂曲有《扎巴底奪》等。小三弦還是伴奏“梅葛調”(彝族史詩的唱腔)的主要樂器之一。在青年男女的戀愛生活中,小三弦也形影不離,它要為山歌對唱伴奏。著名的彝族小三弦的代表人物是彝族“民間藝人”王德興。。聞名的彝族小三弦獨奏曲有《訴苦調》、《彝族調》和《模嘎德赫》等。

拉祜族小三弦是拉祜族彈弦樂器,流行于云南瀾滄和孟連等拉枯族地區。拉祜族小三弦外形與彝族小三弦相似,但形制較小。整個琴體用楓木或其他硬質木材制成。全長53厘米左右,琴桿和琴頭較寬,琴頭頂端向后彎曲呈彎月形。琴鼓為扁狀橢圓形共鳴箱,蒙以蛤蠐皮或羊皮。裝三個弦軸,張三條絲弦。依次按四度或五度關系定弦。音色清亮、優美。頗受拉祜族男女青年喜愛,常在傾訴愛情時演奏。拉祜族小三弦的代表人物是有“少數民族樂器演奏家”稱號的拉祜族盲藝人張老五,他長期艱辛流浪,練就一手小三弦演奏技藝,善吹列嘎都、比錄等樂器。代表作有《拉祜葫蘆笙調》、《彝族葫蘆笙調》、《瀾滄調》,《佤族跳歌調》,《過山調》等,為豐富發展小三弦演奏藝術作出了貢獻。

白族三弦有大、中、小三種,基本結構與漢族三弦大同小異,但音質和演奏方法有著自己獨特的風格。大三弦音質渾厚,主要用于白族民間曲藝“大本曲”的伴奏,同時也有著《大擺三臺》、《小擺三臺》等獨立的器樂曲。中音三弦,又稱龍頭三弦,是白族民歌的主要伴奏樂器。龍頭三弦采用“二指演奏法”,主要用食指和中指按弦,音色柔美,如怨如訴,最善于表達纏綿委婉的感情。此外還有小三弦,長度不足二市尺,演奏多用揉弦指法,善于發揮每個音符的余音和波音,音色有類于古箏而更顯得輕妙柔和,有“月光曲”、“埂子調”等代表曲目。

三大流派各有所長,各具特色,共同構成了云南民族三弦器樂的重要組成部分。

現在,彝族小三弦在楚雄彝族自治州已經是彝州人民喜愛的樂器。“小小三弦一塊柴,辟陡石巖砍下來,衣裳挪爛三五件,生死不丟這塊柴”,每當節日、喜慶、豐收或是平常的日子里,從城鎮街頭小巷到偏遠的山區,無論在跳腳打歌場上還是青年男女竊竊私語的生活場景,我們隨時隨地都能聽到看到,彝族人民邊跳邊唱這樣的民歌。同時,彝族小三弦是楚雄州較為普及的“打跳”伴奏樂器。現在經過歷史發展,在楚雄地區只要有人彈起三弦,不管是彝族還是漢族,還是其它少數民族的男女老少都會“弦子一響腳就癢”,很快聚集起來,燃起篝火,踏腳擊掌,歡歌起舞,一直跳到更深月西斜;“小哥跳爛千層底,小妹跳爛繡花鞋”,“跳起黃灰做得藥,跳到天亮才快活”,通宵達旦,盡興方休。這些足以體現小三弦在彝州人民生活中的位置,體現了彝州社會經濟發展,社會文化生活繁榮,民族團結的生機勃勃景象。

二、彝族民間藝人王德興先生的彝族小三弦的演奏風格和演奏技巧研究

(一)彝族民間藝人王德興先生的彝族小三弦人生傳承之路

現在我們耳熟能詳的很多曲目,都是民間藝人花費畢生經歷和心血收集整理,發掘傳承下來的。

在我們楚雄彝族自治州南華縣民間彝族老藝人王德興先生的小三弦演奏堪稱一絕。他對彝族小三弦發展做出巨大貢獻,他的演奏風格和演奏技巧在彝族小三弦發展史上是一個重要的里程碑,是民族藝術文化的一塊瑰寶。王德興從小受父親影響,能用蓑衣毛、竹筒做成三弦,在家撥弄學習。7歲拜師于本村著名三弦藝人李先春門下,由于悟性高,很快就能彈奏簡單曲調。15歲即能彈奏流行本地的所有民間曲調。由于刻苦學習三弦時間過長,手指有時出血,雙手變得指頭粗大、指節細小。成人后,他不滿足于現狀,為了學習更多的三弦演奏技藝和曲目,他身背自制三弦,遠涉楚雄、祥云、彌渡、大理、景東、思茅等地區,一邊幫人打家具維持生計,一邊向當地民間藝人求教,切磋技藝,收集整理民族民間三弦曲目。

王德興演奏的十多首小三弦曲,均由他本人長期收集、整理和創作而得。內容多為人們熟悉的田問勞作、對歌調子、思念親人、游子回歸、追獵逐魚、火把歌舞、痛苦災難、合家團圓、“走夷方”的酸甜苦辣以及父母xCJL女的希望與擔憂等等。樂曲或婉轉纏綿,或激昂歡快,聽后使人浮想聯翩。其代表作《回憶調》、《感情調》、《明寧腔》、《歡樂調》、《老中幼》等曲目,表現了出遠門男人的思鄉之情、眷戀之情以及回家歡聚的喜悅之情;《七十二調一把抓》表達了民族間、男女老少間相互照顧、相互依存、相互交融之情景;《高山流水》則是對大自然的感受和描繪;《考琴調》全用左手演奏,是王德興的一個創新,表現了人們自強不息,與命運抗爭的不屈精神。王德興彈小三弦主要是自娛自樂。家中、村邊、舞臺均可表演。表演過程中,他淋漓盡致地渲瀉著自已的情感,常使聽眾與他一起深深地陶醉于樂曲之中。

“功夫不負有心人”,王德興終于成為彝州著名的小三弦藝人,很多群眾都喜愛聽他演奏小三弦樂曲。1981年至1996年,他先后參加“全州農民文藝會演”、“全州民族民間文藝會演”、“全州民族民間音樂錄音錄像比賽”、“全縣農村文藝會演”、“全縣民族民間歌手樂手比賽”等,六次獲表演一等獎或特等獎。

王德興幾十年如一日,堅持不懈地對小三弦進行學習、探索和研究,演奏中能熟練地運用彈、掃、揉、撥、扇、抽、滑等技巧,已形成了自己特有的演奏風格、演奏技法和一套代表性曲目。1982年和1990年,楚雄州歌舞團、云南省歌舞團先后邀請他去傳授小三弦演奏技藝。1990年,云南人民廣播電臺在“民族之聲”專欄中播放了他演奏的小三弦樂曲。1992年,楚雄電視臺專門播放了他的成藝過程。1997年,《楚雄報》在“民族大家庭”專欄中,全面地介紹了王德興的藝術人生。他演奏的十余首小三弦曲已載入《楚雄州民族民間器樂集成》一書。2002年5月14日,云南省文化廳、云南省民族事務委員會聯合授予王德興“民間藝人”稱號。

(二)對彝族民間藝人王德興先生的“彝族小三弦”演奏風格和演奏技巧研討

在楚雄州委州政府的“弘揚彝族文化,推進彝族文化名州建設,確立彝族文化名州的地位”思想指導下,在壯大經濟實力、科技實力的同時,使文化軟實力有一個大提升的迫切要求下,2002年楚雄州民族藝術劇院民樂團的成立。從建團伊始,我們文藝工作者就樹立了“保護文化遺產守住民族之魂”的理念,在文藝工作中注重對我州民間音樂文化藝術的發掘、保護與發展。鑒于彝族民間藝人王德興先生的“彝族小三弦”獨特演奏風格和獨特演奏技巧,筆者和原任音樂總監的那少承先生多次到王德興先生家中拜訪學習。他的風格和技巧大致如下:

(一)王德興先生的曲目都是以彝族音調為基礎,獨立成曲,曲目結構完整,實現了調性轉換,自成一派。他的《苦情調》、《一把抓》、《老中幼》等曲目,現場演奏催人淚下,委婉動聽,耐人尋味,仿佛在敘說著彝山那神奇動人的故事。

(二)王德興先生彝族小三弦在琴弦的制作上,就是用多根魚線編織在一起,有梭的感覺,不用彈只需用手指滑揉,就能發出美妙的聲音,同時伴隨著嗤嗤聲,這種聲音聽起來連綿不斷,很有神秘感,讓人產生無限的遐想。

(三)在演奏技巧上除了傳統的彈、挑、雙彈、雙挑、掃、輪、滑、搓等以外,他還增加了許多技巧。首先演奏發音上,他不是每個音都靠只右手來完成,而是左右手互相銜接,互相配合,結合得相當完美;其次,在一個音撥彈出后,又在左手上用同一個手指采取滑、揉、吟等方式去裝飾它;第三、左手撥弦獨立完成的曲目,這是小三弦演奏的一大創新,稱之為“獨手操”。左手大二度滑揉(就是右手連續彈奏,左手在大二度的距離上不停的滑揉,左右手同時進行)。二條弦的大幅度滑弦,從低到高,從高到低的滑音,這一演奏手法多以食指為主,民間成為“跪指”。用食指、中指和無名指的打音帶音,更是令人贊不絕口。

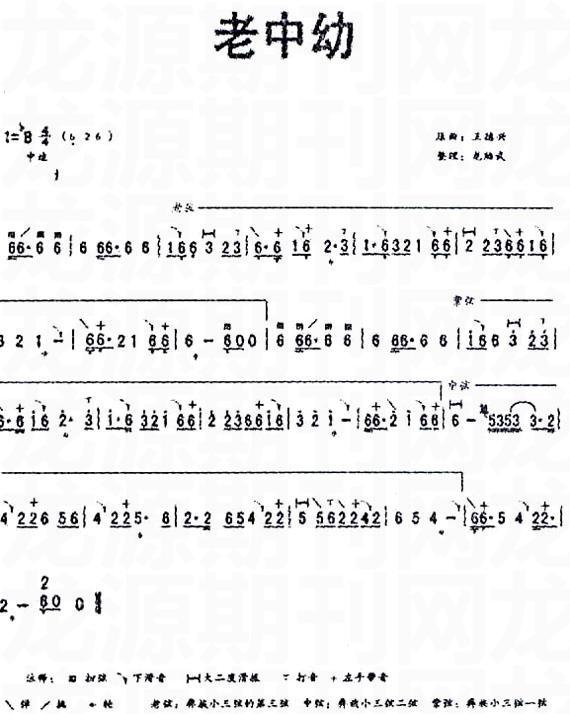

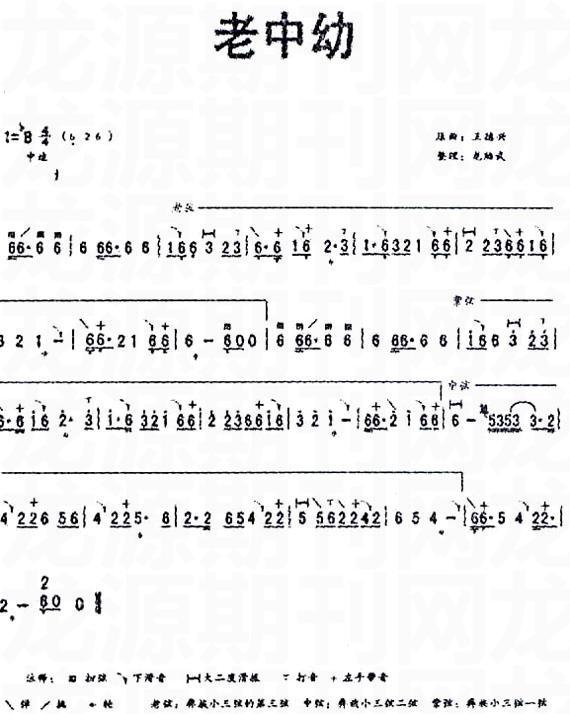

例如:王老先生演奏的《老中幼》一曲是分別在三條弦上演奏,實現調性轉換,豐富了演奏技法,敘訴了彝家老中幼三代坐在火塘邊對話的情景,樂曲堅實厚重,體現了彝家人豪爽豁達、樂觀進取的精神。樂曲非常善于利用雄奇的想象,神妙的比喻,強烈的對比,塑造出種種凝重的藝術形象,達到感人的藝術效果,如泣如訴、情意綿綿、委婉抒情、優美動聽。

這條旋律聽似簡單,但在每個音符上都有文章可做,如何去裝飾,突出旋律線條的美感,這正是王老先生創造的民間藝術精髓之所在。

附:演奏曲譜《老中幼》)

(四)在我省少數民族三弦發展史上,通過張老五和王德興德技法的淺略研究,可以發現:張老五以短小的歌舞曲目為主,注重基本的發音技巧,他對邊疆佤、傣、彝、哈尼、傈僳、漢等各族民間音調非常熟悉,改編創作不同風格的小三弦曲調百余首,為豐富發展小三弦演奏藝術作出了貢獻;王德興能譜寫完整的曲目,實現調性轉換、注重內心的抒發,其“獨手操”技法豐富了彝族三弦的演奏,進一步引領彝族小三弦和民族小三弦向新的方向發展。總之。兩人先后對我省少數民族三弦發展起到不可替代的重要作用。

三、彝族民間藝人王德興先生的彝族小三弦的演奏風格技巧對彝族小三弦發展的深遠意義及對民族民間藝術發掘保護的思考

(一)彝族民間藝人王德興先生無私奉獻,對傳承民族音樂藝術文化做出了巨大貢獻,具有深遠意義。

在彝族民間藝人王德興先生無私教導下,經過筆者的學習和揣摩,經過反復練習實踐,筆者基本掌握了這一演奏風格,并毫無保留的教會了團里的幾位彈撥樂演奏員演奏。同時,那少承先生根據《老中幼》的旋律進行了改編,創作出彝族小三弦齊奏《阿蘇召》,旨在學習、繼承和拓展王老先生的小三弦演奏技法及風格,由此這一流派被搬上了藝術舞臺。通過幾年來的舞臺實踐,此曲成功的獻演于2006年“上海之春”國際音樂節的舞臺,受到了我國著名作曲家何占豪、顧冠仁、徐景新、周成龍等專家的高度贊揚,之后又在我州我省新劇節目展演中分別獲得一、二等獎。

(二)對彝族民間藝人王德興先生的彝族小三弦的演奏風格和演奏技巧發掘的思考

王老先生生活在崇山峻嶺的彝族地區,生活艱苦樸素,這是我們年輕一代所沒有的經歷。他終生熱戀小三弦演奏藝術,曲中充滿了對美好生活充滿追求,在多年的生活錘煉中,掌握了無拘無束、揮灑自然的演奏技巧,具有大山一樣的性格;所演奏的小三弦曲目,內容豐富、風格各異,仿佛是山里人心聲的流露,如流水聲、山谷聲、鳥嗚聲、獸叫聲、自然之聲的交響回蕩。

目前,王老先生獨特的小三弦演奏風格,經過我們民樂工作者不懈的努力下,正得以傳承和發揚,煥發生機。如筆者根據王老先生的技法編創了彝族小三弦齊奏曲《火塘邊的對話》,在2009年8月的楚雄州新曲展演和10月上海浦東百場巡演中進行了表演。筆者反思作品,還是覺得技法和韻味與王老先生比較差距甚遠,深深的感到,音樂創作要深入基層,要深入民間。王老生所表達的豐富內心世界不是一般人能體會的,是他人生的積累,是人生在音樂中的結晶,涉及民族文化學、民族審美學和民族心理學,這就需要我們各位演奏員不能只學技法,只停留在表面,還要對音樂所蘊含的人生進行體驗,才能把音樂的含義演示出來。

民間是一個極大的寶庫,是藝術的根,民間藝人每個人都是作曲家、即興演奏家,他們現作現奏,每遍之間都不相同,這正是民間藝術的精妙所在。作為新時代的文藝工作者,我們有責任和義務去傳承發揚民間音樂文化藝術,這就需要我們不斷的深入到民間,把自己真正融入時代變革的偉大洪流之中,滿腔熱情地體驗人民群眾生活,感受人民群眾的苦怒哀樂,真心實意地從人民創造歷史的實踐中汲取養分,用人民創造歷史的奮發精神來哺育自己,發揚壯大民族民間音樂藝術文化,充分展示各族人們大團結、民族和睦相處,熱愛生活,熱愛祖國,推進社會主義新生活建設的勝利景象。

四、結束語

彝族民族民間音樂藝術文化扎根子彝族人民的勞動生活中,我們民族樂團生存發展堅持走民族化的道路就要深入彝族人民的勞動生活中,不僅人要深入,而且要深入到彝族人民群眾的內心世界。由此上升,民間音樂藝術文化的發掘,我們要自覺地深入生活、虛心向民間藝人學習,最終做到神形兼備。

參考文獻:

[1]此部分內容參考了中國古曲網。

[2]王德興(1938—2004),男,1938年10月生,彝族,倮倮支系,南華縣兔街鎮長梁子村委會大風埡口村人。

[3]張老五,1932年左右出生,盲藝人。拉祜族。長期艱辛流浪,練就一手小三弦演奏技藝,善吹列嘎都、比錄等樂器。對邊疆佤、傣、彝、哈尼、傈僳、漢等各族民間音調非常熟悉,改編創作不同風格的小三弦曲調百余首。代表作有《拉祜葫蘆笙調》、《彝族葫蘆笙調》、《瀾滄調》,《佤族跳歌調》,《過山調》,《愛尼出門調》,《翡悲調》等,為豐富發展小三弦演奏藝術作出了貢獻。1956年任水庫工地業余宣傳隊隊長,編創許多歌唱新生活的節目。1961年中國唱片社為其錄音并擇部分曲調灌制唱片。1963年應邀赴云南藝術學院音樂系待藝,由學院整理油印《張老五小三弦曲集》(四十首),同年加入中國音樂家協會云南分會。

[4]楚雄州南華縣文體局提供王德興歷史資料。