產品依賴性與中國農民的組織化難題

內容提要 中國農民組織化難題的根源并不在于當代中國的歷史政治生態和集體行動的困境,而在于農業生產的“兼業性”造成的農民對任何一種農產品的依賴性都不高,進而降低了農民借助組織的力量保護農產品市場和農產品價格的動機。中國農民的組織化道路只有在農產品高度依賴性的基礎上才能實現。這就需要建立一種農業分工體系,實現從“兼農”向“專農”的轉變,在分工的基礎上走向自發的組織與合作。如果跳過這個中間環節而采用國家力量介入的方法簡單地把農民組織起來,將會帶來更多的問題。從日常生活中的相關行動選擇來看,農民并不排斥分工這種社會生活的組織形式,農民不僅能夠適應、創造分工,而且在農民的日常生產中埋伏著走向農業分工的自然邏輯。

關鍵詞 農民組織化 自主性 日常生活 產品依賴性 農業分工

〔中圖分類號〕C91282 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕0447-662X(2009)02-0167-05

在中國“三農問題”和城鄉關系的語境中,農民的合作能力與組織問題是政學兩界關注的一個重要話題。十七大報告明確提出要發展農民專業合作組織。其中最重要的一個原因是高度分散的小農生產形式已經無法適應現代市場體系的競爭:在城市與鄉村之間的農產品流通市場中,農戶的分散經營及完全競爭導致競爭性降價和競爭性貶值;而分散經營的農戶面對的買方或流通中介則依靠信息優勢和交易成本優勢實行壟斷。(注:楊繼國:《二元市場結構:農村經濟發展的障礙》,載《財經問題研究》2003年第10期,第48頁。)也就是說,在城鄉二元市場格局中,由于缺乏博弈、談判能力,農民總是處于吃虧的一方。因此,把農民組織起來并借助組織的力量提高農民的市場地位,破除城鄉二元市場結構對農民的限制,敦促地方政府的職能轉變并規范農民的生產行為,是一個理論和現實的必然選擇。但是,從農民日常生活的行動邏輯來看,直接或簡單地把農民組織起來未必能夠帶來所設想的前景和預期的效果。

一、自主性缺席:中國農民的組織化之殤

按照科斯定理,由于簡化了要素之間的簽約過程和數量,組織具有節約交易成本和降低社會費用的優勢。(注:科斯:《論生產的制度結構》上海三聯書店,1991年,第92頁。)因此,組織與合作能夠為分散經營的農戶帶來帕累托最優配置;但是,中國農民卻更傾向于獨立單干,而不愿意選擇組織與聯合。這就是中國農民的組織化難題或“主客觀選擇悖論”(注:趙曉峰:《農民合作:主觀必要性、客觀選擇性和國家介入》,載《調研世界》2007年第2期,第28頁。)。曹錦清在《黃河邊的中國》中指出,自家庭承包制度以來,在分散經營的農戶間客觀上存在著超家庭聯合的必要性,因為在生產、供銷、農田水利建設及對付外部侵權等諸多方面,惟有自發地聯合起來才能解決問題。但是,中國農民“善分不善合”的行動邏輯阻礙了農民參與市場過程中組織的萌生和成長。在應對價格波動和信息不靈的市場等外部威脅時,并沒有產生農民的自發組織及通過組織表現出來的自治力量。農民的合作主要是私誼性和臨時性的相互幫扶,遠非現代意義上契約性和永久性的正式聯合。(注:曹錦清:《黃河邊的中國》上海文藝出版社,2000年,第764-765頁。)盡管全國各地出現了各種類型的農村經濟合作組織,但基本上是地方政府和其他外部力量介入、扶持和動員的結果,難以體現農民的自主選擇。相當一部分農村經濟合作組織,要么有名無實,要么名不符實。從實際的效果看,這些“名義”上的農村經濟合作組織并沒有帶來全新的氣象,農民依舊籠罩在城鄉二元市場的陰霾中。

組織化難題的第一種解釋與當代中國的歷史政治生態有關。對中國農民來說,組織起來進行社會化大生產并不是一件陌生的事情。從

上世紀50年代中后期開始一直到家庭聯產承包責任制之前的人民公社制度,實際上就是通過組織的形式展開農業生產,農民每天在什么時間、什么地方、干什么事情都取決于集體安排。當時的主導性觀點認為:中國農民原子化的生產方式不能形成有效的生產能力,難以改善農民的經濟狀況,只有通過組織的手段,借助集體化的過程才能使農民擺脫困境。(注:張兆曙:《論城鄉分化背景下的和諧社會建設》,《福建論壇》2007年第7期,第125-126頁。)于是就有了人民公社“準軍事化”的統一管理、高度集中的指令性計劃、“一大二公”和平均主義的資源分配。由于人民公社制度切斷了農民作為農業生產主體的自主性和積極性,農民被迫按照一種非自主性的意愿進行生產勞動,從而使農業生產方式陷入一種極端的外部規劃與設計工程之中。在人民公社制度這種社會生產的組織形式中,極端的外部規劃造成了對農民積極性的嚴重傷害和對農民自主性的嚴格控制,不僅導致了生活的貧困和農村經濟的崩潰,而且也帶來了政治上的陰霾。農民對于人民公社的安排只能順應,不能逃逸,任何形式的自主性選擇都意味著對政治路線的反抗,并招致政治上的風險和懲罰。人民公社造成的災難性后果不會輕易消逝于中國農民的記憶中,中國農村的改革本身也是對這種組織方式的否定。當然,發展農業專業合作組織的思路并不是要回到過去的體制中去,而是在現有體制框架中尋求一種經濟合作。但是,由于歷史的創傷給中國農民帶來的抗拒心理,“人們往往只將公社組織作為合作的惟一載體”(注:徐勇:《如何認識當今的農民、農民合作與農民組織》,《華中師范大學學報》(人文社科版)2007年第1期,第2頁。),使得農民的組織問題成為一道過不去的門檻。此外,組織起來也容易把轉型中的問題轉化成對抗性的矛盾。

組織化難題的另一種解釋可以歸結為“集體行動的困境”。奧爾森認為,具有共同利益的個體并不一定具有增進這種共同利益的行為傾向,除非在人數極少的集團中或存在外部強制等特殊手段下,尋求自我利益實現的個體不會通過建立組織或采取集體行動追逐其共同的利益目標。(注:奧爾森:《集體行動的邏輯》上海三聯書店、上海人民出版社1995年,第1-2頁。)由于集團利益的公共性和廣泛存在的“搭便車”動機,那些為實現集體利益而進行活動的個體很有可能分享不到與其付出的成本相稱的收益份額。這種“集體行動的困境”將摧毀組織或集體行動的基礎,瓦解個體尋求合作的動機。對中國農民來說,偷懶、開小差、出工不出力、平均分配等“搭便車”現象,連同人民公社制度的低效勞動共同成為一種深刻的社會記憶。家庭承包制度相對集體勞動的比較優勢以及市場經濟的洗禮,培養了農民更強的獨立意識,同時也極大地淡化了組織合作的意識。趙曉峰對河南、廣東等地農民經濟合作組織的考察表明,那些加入農村經濟合作組織的普通社員,在大多數情況下總是不愿意承擔必要的組織運轉成本,只愿意分享收益;能夠認識到組織發展可能帶來的長遠收益,但不會積極的去為組織爭取。(注:趙曉峰:《社員類型、村莊“外人”和集體行動》,載三農中國網(http://www.snzg.cn)2007年9月17日。)“搭便車”的動機和心理防范意識,導致客觀上存在合作需求的農民陷入一種對組織合作的主觀排斥。羅興佐在《治水:國家介入與農民合作》中發現:即使通過組織合作的方式從泵站買水灌溉的成本要低得多,但農民依然無法就此問題達成協議,許多農戶寧可投入更大的成本打自家專用的小水井解決農業用水。(注:羅興佐:《治水:國家介入與農民合作》湖北人民出版社,2006年,第93-101頁。)這就構成一幅中國農民組織合作前景的基本圖像:由于無法克服“搭便車”行為的發生,農民寧可容忍分散經營的不經濟性,也不愿走向合作。

以上兩種解釋都指向一個基本事實:農民缺乏組織合作的自主性和自愿性。面對中國農民的組織化難題,國家力量的介入似乎成為一種必然的和唯一的選擇。趙曉峰從人民公社制度所發揮的整合作用中受到啟發,認為解決中國農民的組織問題還是要依靠國家的力量。(注:趙曉峰:《農民合作:主觀必要性、客觀選擇性和國家介入》,《調研世界》2007年第2期,第30-31頁。)賀雪峰指出,“國退民進”并沒有培育出農民組織合作的社會生態,在國家行政權力退出農村社會之后,農民作為一種原子化的經濟人,不可能自生自發地達成合作或采取集體行動解決農村公共品的短缺問題。(注:賀雪峰:《退出權、合作社與集體行動的邏輯》,《甘肅社會科學》2006年第1期,第216-217頁。)但是,這種依靠外部力量的動員、介入甚至強制推進的組織過程,很有可能造成農民主體性的失落和內在支撐力量的缺乏。(注:徐勇:《如何認識當今的農民、農民合作與農民組織》,《華中師范大學學報》(人文社科版)2007年第1期,第1-2頁。)由于農民意志被迫發生了改變,這種組織方式的有效性是值得懷疑的。

二、產品依賴性:農民組織化困境的一種日常生活解釋

我們應該看到,通過當代中國的歷史政治生態和集體行動的邏輯來解釋中國農民的組織化難題,實際上存在著某種缺陷:就前者而言,由于對人民公社的苦難記憶而產生的對組織的抗拒心理,必然陷入一種政策選擇的死胡同;對后者來說,集體行動的困境描繪的是一種無差別的抽象行動,而不是中國農民特有的心理動機和行動邏輯。換句話說,中國農民的組織化難題應該有中國農民特殊的社會含義。否則,我們很難解釋組織與合作這種常態的社會生活形式在中國農村的遭遇。對農民缺乏組織化的自主性和自愿性這一事實,我們需要進入農民的日常生活中尋求答案。因為對農民的行動選擇來說,歷史政治生態具有外部性,集體行動的困境強調的僅僅是組織化過程中的消極因素。從以上兩種解釋出發,很容易陷入一種客體主義的認識論,簡單地認為農民是一種需要借助外部力量加以組織的“對象”,進而把“農民合作組織”等同于“組織農民合作”。日常生活是農民安身立命的根基和生命延續的基本脈絡,是一種具有慣性的社會行動體系和農民現實遭遇的具體場域。因此,只有把中國農民的組織化難題放在日常生活中進行理解,才能準確地解讀問題背后的“符碼”并找到有效的操作性政策框架。

農民的日常生活包括日常生產、日常消費和日常交往。其中,日常生產構成農民日常生活的根基和支持系統,日常消費建立在日常生產的結果之上,日常交往則綿延于日常生產的過程之中。簡單地說,農民的衣食住行、生老病死、人情世故等日常生活的展開都要仰仗日常生產的支撐。本文討論的農民組織化問題也主要是就農民日常生產的組織與合作而言的。這樣一來,農民日常生產就成為一個重要的“解釋域”。

相對于組織化的城市社會或單位體制而言,中國農民通常被稱為“小農”。“小農”這個概念至少包括以下幾種含義:在生產規模上表現為以戶為單位的分散經營;在生產方式上仍然帶有自給自足的自然經濟色彩;就日常生產的內容而言,“小農”作為一種“職業”具有“兼業”或“雜業”的特征,是一種多元化的“綜合職業”;“小農”家庭通過多種經營、從事多種“工作”所取得的多種“產品”保證日常生活的基本需求。單就農作物的生產而言,一般農戶都會種植包括玉米、水稻、小麥、大豆、油料等在內的多種作物以及更多種類的瓜菜;大多數農戶還會養殖豬羊牛馬和雞鴨貓狗中的若干種,并從中獲得一定的收益;在常規的種植和養殖之外,家庭副業也是農民日常生產的一項重要內容,比如栽幾棵果樹之類的經濟林木也能在一定程度上增加收入;當然,季節性的“打工”、“小生意”也構成“小農”家庭日常生產的補充。在日常生活的運轉中,這些“產品”可以分為兩部分,一部分滿足自我消費,另一部分則進入市場換取工業品和服務品。產品種類的多元化避免了“把雞蛋放在一個籃子里”帶來的風險,農民日常生活的維系并不僅僅依靠某一種產品。

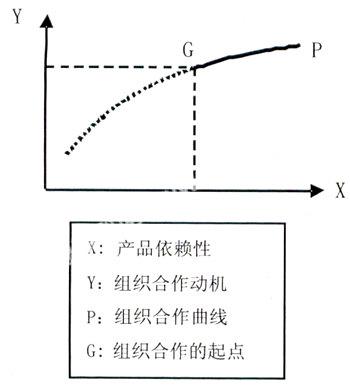

農產品種類的多元化降低了日常生活對某一種產品的依賴性。由于不同種類的產品之間在功能上可以相互替代和相互補充,才有了“飯不夠、瓜菜湊”,“多頭豬、少買油”,“糧欠收、打小工”的說法。也就是說,種植、養殖、副業等構成了小農家庭日常生活的多根支柱,共同支撐著日常生活的綿延。低度的產品依賴性意味著某一種產品的貶值(不管這種貶值是農戶之間完全競爭的結果或者其他原因造成的)不會導致農民日常生活的崩潰。產品種類的多元化保證了農民日常生活的基本安全,但同時也抑制了農戶之間的組織與合作動機。這一點完全不同于以分工為基礎的非農產業。在高度專業化的非農領域,日常生活的運轉往往依靠某種單一產品來支撐,具有很高的產品依賴性。換句話說,在現代職業分工體系中,從業人員只通過一種工作及其單一產品來支持日常生活的運轉。高度的產品依賴性將會自然萌生出組織與合作的內在需求,因為作為日常生活唯一支柱的產品貶值極有可能導致日常生活的全面崩潰,從業者只能借助合作的方式和組織的力量對產品市場進行保護,進而保護日常生活。從這個意義上說,個體組織合作的動機與產品依賴性之間存在某種函數關系,如下圖:

上圖顯示,產品的依賴性越高,個體之間的組織合作動機越強;反之,越弱。隨著產品依賴性的提高,產品市場和產品價格對于日常生活的重要性也隨之增強。當產品依賴性達到一個特定的高度時,不可避免地帶來“雞蛋放在一個籃子”的市場風險,這就威脅到日常生活的基本安全,此時個體之間才會產生組織與合作的動機并走向真正的聯合,目的是避免日常生活因產品依賴性的提高而崩潰,即圖中用實線表示的組織合作曲線。圖中組織合作曲線的虛線部分是一種虛擬化的組織與合作過程。由于產品的依賴性低,任何一種農產品都不足以支撐日常生活的運轉,但是小農家庭借助多元化的農業經營和多根產品支柱,構筑了日常生活的安全系統。在這種情況下,農民一般不會以犧牲日常生活的安全為代價而選擇組織與合作。如同股票投資行為一樣,沒有人愿意把基本生活費投入股票市場,這種帶有賭博性質的選擇反而會帶來更大的危機。需要說明的是,農民組織合作的曲線實際上是一個漸變的過程,從不發達地區到發達地區、從遠離城市到接近城市,農民組織合作的可能性與現實性是不斷趨強的。中國農民專業合作組織的發展實踐也證明了這一點:在東南沿海和大都市周邊地區,農民的專業合作組織相對容易;而在中西部和邊遠地區,農民專業合作組織的建立則要難得多。其中最重要的原因在于,前者自然經濟的成分更高,產品依賴性低;后者則在城市消費市場的帶動下已經初步形成專業化生產的格局,產品依賴性高,因此具有較強的組織合作動機。

三、農業分工:農民組織化的必經之路

以上分析表明,從農民日常生產的“兼業性”及其對日常生活的意義而言,中國農民組織化難題的根源在于:農業生產的多種經營決定了農民對(其中任何一種)農產品的依賴性過低,進而降低了農民借助組織的力量保護農產品價格和規范農產品生產的動機。因此,中國農民組織化難題的關鍵并不在于農業生產的“小”和“散”,而在于小農生產的“兼”和“雜”。中國農民只有告別這種農業生產的“兼業性”,走向農業分工和專業化生產,才會產生組織與合作的動機,進而走向自發和自主的聯合。從這個意義上說,農民組織化的過程實際上是一種傳統農民和農業生產方式的“終結”。在此過程中,農民將從一種“兼農”轉向一種以分工為基礎的“專農”。隨著產品依賴性的提高,農民組織化的主客觀悖論將不復存在。也就是說,中國農民要走上組織合作的道路,必須經過農業分工這一中間過程,而不能在“兼農”的基礎上簡單地實現組織與聯合。問題是,中國農民是否能夠適應專業分工這種社會生活的組織形式?是否具有對職業分工體系的訴求?是否排斥農業分工和專業化生產?要回答這個問題,同樣需要回到農民的日常生活中,從真實生活的角度考察農民最基本的行動邏輯,而不能武斷地進行判定。從日常生活的組織方式來看,當下中國農民的行動選擇主要分為兩種:一是進城務工;二是留在農村進行跟從性的農業生產。這兩種普通的選擇和行動邏輯,實際上蘊藏著重要的社會含義和智識資源,需要我們重新審視、理解和發掘。

過去一直簡單地把農民工理解為一種流向城市的剩余勞動力,關注的是農民工的生存條件和社會權利。但從比較的意義上講,進城務工實際上再造了一種新的日常生活組織方式:進城前的農民通過多種經營、從事多種“工作”支撐日常生活的綿延;而進城后的農民工則是一種帶有專業色彩的單一職業,農民工只通過一種工作(要么泥工、要么木工、要么家政、要么車間工、要么超市服務員等等)維持日常生活的運轉。簡單地說,進城務工表達了農民進入了職業分工體系的動機和訴求。更重要的是,通過分工改變日常生活的組織方式不僅體現了農民的自主性、能動性,而且體現了農民的智慧和創造性。只要把當下的城市生活與30年前稍做比較,就會發現當下城市生活中的很多行業其實就是農民進城之后催生、創造出來的,比如家政服務、房屋裝潢、管道疏浚、搬家搬運、修理安裝等。因此,理解農民工的關鍵不在于其選擇了城市生活和非農行業(制造業或服務業),而是其選擇了分工這種日常生活的組織方式。從這個意義上說,農民工作為馬克思所說的歷史創造者,其創造性就體現在借助分工實現了對日常生活組織方式的再造。

農民工進城背后的社會含義對于改變“兼而雜”農業生產方式提供了一種底層的智慧和實踐的啟迪:第一、選擇進城務工,表明農民需要一種以分工為基礎的職業體系;第二、對日常生活組織方式的再造,表明農民能夠適應以分工為基礎的職業生活;第三、當下城市中某些行業的出現,表明農民對職業分工的創造能力;第四、某些行業和地區的招工難、民工荒、大規模的民工轉移等,表明農民在職業分工體系中具備了初步的市場博弈能力。盡管當下農民對職業分工體系的訴求、適應性、創造能力以及市場博弈能力的提高,并不是發生在農村和農業生產過程中。但并不妨礙在農村建立農業分工體系的可能性。因為農民需要的是一種以分工為基礎的職業體系,而不是城市生活。就農民對日常生活的感受而言,城市未必好于農村。他們的家庭生活、社會關系網絡、家庭教育、老人贍養等都在農村;日常生活的便利性、歸屬感與認同感、生活方式的適應性、群體接納性也是農村更有優勢;日常生活的參照成就感更是農村高于城市。

農業生產中的跟從性選擇也具有重要的社會含義。農業生產獲利的前提是掌握信息,但由于空間和信息的隔離,農民并不占有農產品進城市后的市場信息,農民對信息的獲取來自于日常生活所串聯起來的“熟人社會”。也就是說,農民一般不知道某種農產品進城之后的市場信息,但在“熟人社會”中一定知道誰的農產品賣了好價錢。在此情況下,農民投機市場的行動邏輯不是基于充分的市場信息評估,而是一種跟從性的市場選擇:如果“熟人社會”中的某個人在市場上賺錢了,那就參照他的經驗(種什么養什么、怎么種怎么養)安排自己的日常生產。就市場的特性而言,這種跟從性的行動邏輯未必是一種好的選擇,它極容易造成供過于求而導致價格下跌。經濟學可能認為是一種盲目的市場行為。但是,跟從性的選擇卻有一種潛在的意外后果,即導致地區內的專業生產和地區間的農業分工。簡單地說,成功的示范加上跟從性的選擇,就有可能導致某個地區專門生產花卉、某個地區專門生產油料、某個地區專門生產水果等等,乃至更細的農業分工。比如,中國×××之鄉、中國×××生產基地、中國×××專業村等已經逐漸興起的地區性農產品專業生產和地區間農業分工,就是在示范基礎上跟從性選擇的結果。如果地區間的農業分工更為徹底和充分,現代農業分工體系也就離中國的農民不太遙遠了。同時,跟從性選擇這種行動邏輯也意味著,農民從心理上并不抗拒農產品的專業生產和地區分工。

四、結語

總的來看,中國農民的組織與合作只有在農產品高度依賴性的基礎上才能實現。這就需要建立一種農業分工體系,實現從“兼農”向“專農”的轉變。只有通過農業分工和專業化生產,并借助市場的倒逼機制,才能把“一盤散沙”的小農團聚起來,在“善分不善合”的文化傳統中產生“組織”、“合作”、“聯合”等現代意識,進而組建相應的同業公會、行業協會等自治性的組織,主動地保護農產品市場和規范農業生產行為,以集體行動的力量改善農民在城鄉二元市場中的地位,提高市場談判和博弈能力。也就是說,如果沒有農業分工及高度的產品依賴性,也就不會激發農民組織與合作的動機。如果跳過分工這個中間環節而采用國家力量介入的方法簡單地把農民組織起來,將會帶來更多的問題。可喜的是,從農民日常生活中最主要的兩種行動選擇(進城務工和跟從性農業生產)來看,農民并不排斥分工這種社會生活的組織形式,農民不僅能夠適應、創造分工,而且在農民的日常生產中埋伏著走向農業分工的自然邏輯。

作者單位:浙江師范大學法政與公共管理學院

責任編輯:曹 英