高職畢業生對酒店企業心理契約違背淺說

摘要:人員流失率過高會給企業帶來多種負面影響。高職院校酒店管理相關專業畢業生在酒店企業主動離職的種種原因,最終都可以歸結為新員工與酒店心理契約的失衡。針對這類畢業生從企業中流失的情況,提出了酒店新員工主動離職分類模型,并針對該類型新員工的離職問題,從心理契約的角度探尋高職畢業生流失的控制策略。

關鍵詞:高職畢業生;酒店企業;流失;心理契約

20世紀60年代,以羅素(Rousseau D M)為代表的一批學者已經發現在員工與組織的相互關系中,除了正式的雇用契約規定的內容之外,還存在著隱含的、非正式的、未公開說明的相互期望,并稱之為“心理契約”。大量證據表明,心理契約對于新員工的工作投入、工作績效、工作滿意度及對組織的忠誠感有著重要影響。調查表明,新員工主動切斷與組織的經濟契約關系(即主動離職),極大程度上是由于心理契約被違背。中國旅游協會人力資源開發培訓中心所做的一項調查顯示,2002~2006年酒店企業新員工流失率分別為22.56%、23.41%、28.64%、32.92%、34.2%,平均達到28.35%,酒店企業大學生新員工的流失率更是高達70%以上。高人員流失率(尤其是優秀人才的流失)給酒店帶來服務質量不穩定、人員招聘和培訓成本增加、影響企業形象、不利于企業文化的形成等種種負面影響。

如何穩定高職畢業生在酒店工作,成為高職教育人才培養與畢業生就業的新課題,同時也是困擾著目前我國酒店業發展的一個重要問題。不少學者對酒店員工的流失問題進行了研究,但以往的研究主要是從薪酬、工作強度、晉升機會、培訓和管理等各個分散的因素中去尋找原因。筆者則認為,以上種種因素的不足或缺失,都最終反映在新員工心理契約的破壞上,進而導致新員工的主動離職。據筆者對當地的酒店行業協會調查統計,在酒店基層優秀新員工中,大學生新員工尤其是酒店管理相關專業的高職院校畢業生占很大比重(對優秀新員工的分析具有典型性和代表性)。因而,從酒店企業高職畢業生新員工心理契約的角度出發,更容易對高職畢業生作為新員工的流失現象做出本質的、系統化的分析。此外,由于酒店員工在構成上的特殊性、復雜性和員工流失類型的多樣化,本文將從酒店員工心理契約的特殊性分析出發,在研究不同流失類型與心理契約之間關系的基礎上,提出控制高職畢業生在酒店企業流失的對策建議。

心理契約與員工行為

心理契約的含義心理契約有狹義與廣義之分。廣義的心理契約是組織與員工之間隱含的、未公開說明的相互期望的總和。包括員工個體水平和組織水平的兩種期望。狹義的心理契約是組織與員工互動關系的情境中,員工個體對于相互之間責任與義務的信念系統。本文中的心理契約限于酒店新員工對于酒店的單向心理契約。

心理契約的類型與特征 羅素從雇員與雇主契約期限是“長期的”還是“短期的”,以及績效要求是“明確界定的”還是“沒明確界定的”兩個角度進行分類,把心理契約劃分為交易型、關系型、平衡型和過渡型四種類型。根據羅素的研究,不同類型心理契約的特征為:交易型的有限性和短期性;關系型的穩定性和忠誠性;平衡型的內外部職業發展機會和動態的績效要求;過渡型的不確定、不信任和破壞性。心理契約與經濟契約相比所具有的獨特性主要表現在:心理契約具有主觀性、綜合性和動態變化性。

心理契約違背與員工行為的變化心理契約作為員工對企業義務的一種信念,勢必成為員工對組織行為進行評判的一個標準,且其評判結果將導致他對現有的行為進行調整。如果組織的某些行為與員工心理契約中的信念不一致,就形成了心理契約的違背。當心理契約的違背被員工感知,員工則會采取積極或消極的應對方式。在存在外部就業困難等情況下,員工通過忍受并不斷減少自己的組織公民行為來應對的方式稱為“沉默”;當員工積極采用與組織溝通并設法改變現狀時,稱為“表達”;部分員工也可能采用過激的方式損害企業的利益,即“忽視”的方式;而最后的手段則是“退出”,即員工主動中止與組織的經濟契約關系,也就是企業中的主動離職。這種離職則往往被企業視作“員工流失”。本文提出,在研究酒店新員工流失原因及其控制方法時,應該著重于他們的心理契約特征及控制他們對心理契約違背的感知。

酒店新員工流失的心理契約分析

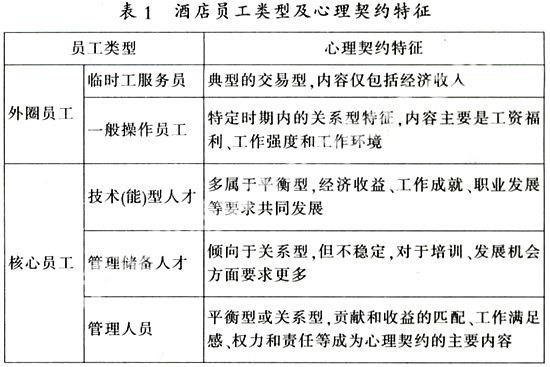

酒店員工類型及心理契約特點酒店中提供的崗位類型復雜多樣,使得酒店內不同員工的心理契約呈現較大的差異性。如表1所示,依據不同崗位員工知識水平、技能水平和未來職業發展方向的不同,筆者將酒店員工類型及其心理契約特征做如下的劃分:(1)臨時工服務員。這種臨時雇傭多集中在低知識水平和低技能層次的操作人員上,因此稱為臨時工服務員。由于酒店和員工雙方都十分清楚地認識到雇傭的短期性和臨時性,因此,心理契約屬于典型的交易型。在心理契約內容上,以組織應該為其提供的經濟利益(主要是工資)為主,而對其職業發展等方面的要求幾乎沒有,對工作發展及工資福利的要求較低。(2)一般操作員工。主要指酒店前后臺一線員工中技能水平比較普通的一部分。他們心理契約中的主要內容除了工資和福利外,還包含工作的勞動強度、工作環境等。(3)技術(能)型人才。酒店當中某項技術(能)特別突出的員工,包括服務能手、技術崗位工人等,主要由酒店管理相關專業的高職畢業生組成。其心理契約的類型很大程度上取決于他們所獲得的信息和交流程度。如果他們所得到的信息確認外部提供的職業機會更好,其心理契約中交易的成分就越多。另一方面,技術(能)型人才心理契約內容中對于經濟收益有比前兩者更高的要求,但經濟收益在整個心理契約中的作用力有所下降。心理契約中,增加了對于工作成就、職業發展和尊重度等方面的要求。本文所研究的酒店高職畢業生新員工集中于此類人才以及下述類型人才。(4)管理儲備人才。主要是酒店當作未來的管理人員而招聘的人才,主要由大學畢業生或優秀高職畢業生組成。對職業發展等方面的要求甚至重于經濟利益。他們希望能在酒店里完成其職業生涯的探索和建立,所以心理契約的開始具有關系型特征。但比較容易受到打擊,也容易受到很多的外部誘惑。(5)管理人才。指酒店中具備一定管理能力、擁有較多管理經驗并處在管理崗位上的人才。他們的心理契約內容則主要由貢獻和收益的匹配、工作滿足感、權力和責任等組成。

前兩類員工的可替代性比較強(指可以比較容易找到替代人員),往往不受重視,很難進入酒店人力資源的核心,成為外圈員工。因此,這兩種類型的員工不成為員工流失的關注重點。后三種員工,由于對酒店的服務質量、經營管理及未來發展有更為重要的作用,因此成為酒店的核心員工。這類員工的流失,對于酒店來說是更大的損失,因此,成為酒店員工流失問題的主要關注對象。這部分新員工力圖成為酒店的核心員工,不愿淪為外圈員工,他們暫時不是第五類管理人才,但心里契約會激勵他們向積極的目標努力。

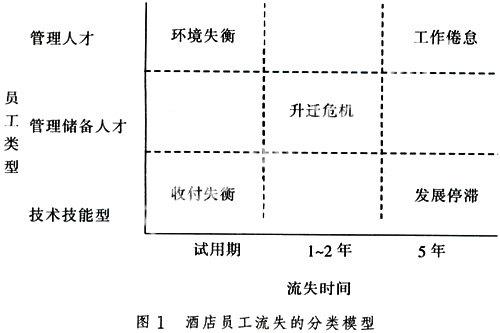

酒店新員工流失類型及心理契約違背原因如圖1所示,本文認為從員工類型及流失時間兩個維度出發,能把酒店不同的流失類型進行更有效、更清晰的概括和剖析。其中,新員工類型是指表1中所提出的第三、第四種核心員工類型;流失時間則是指員工進入酒店工作一直到流失將要發生所經歷的時間長短。為簡化分析,本文主要根據酒店員工流失率的高低將其分成試用期、1~2年和5年三個時期。

如圖1所示,技術(能)型人才最主要的流失發生在試用期和在職較長的時間(5年)之后。在試用期的離職多由于技術型人才感覺自己付出的努力和酒店所給予的回報不對等造成的。因此被稱為“收付失衡型”危機。兩者之間之所以會出現失衡,主要因為酒店的考核和薪酬往往是在新老員工之間采用同等標準,但顯然老員工比新員工更容易達到標準,因為他們對于標準和工作都更為熟悉。技術型人員的第二個危險期是在酒店工作了很長一段時間后(5年左右)。這次的離職主要是因為認識到在一個酒店中該項技術已經達到了頂點,而且在薪酬和職務上也不會再有好的發展了。因此,可稱為“發展停滯型”危機。管理儲備人才的主動離職期集中在工作1~2年的時期。他們的離職往往由于酒店所承諾的(有時候是他們自己所期望的)職位升遷沒有真的發生,感覺自己受到了欺騙,或者認為在酒店里不可能有提升和發展。因此,可以被稱為“升遷危機型”。可以看出,這種危機與管理儲備人才在其心理契約中將職業生涯發展放在核心位置是有密切關系的。管理人才主動離職集中在試用期的“環境失衡型”危機發生時。由于環境的更換,原有的工作方式得不到認可,新的人際關系給工作帶來很大的阻力,最終使得他們的績效不能很快得到提高,達不到自己的預期,從而產生失敗感和失落感。另一個主要危機來源于“工作倦怠”。當管理人才在一個酒店里的時期比較長,業績比較穩定但沒有大的突破時,工作就慢慢開始顯得缺乏變化,他們期望能通過環境的變化重新燃起對工作的熱情。

當然,一個員工所屬的類型也并不是永遠不變的。技術型人才有可能向管理人才發展,管理儲備人才也會發展成為管理人才。圖1僅分析同一員工在酒店中的角色沒有發生變化時的狀況。依據表1,酒店若能在相應的人才流失時段及時采取合理的流失控制策略,高職院校培養出的酒店行業人才在社會就會有更持久的競爭力,同時也會保障酒店的持續和諧發展。

高職畢業生酒店企業流失的控制對策

酒店員工流失的類型復雜,控制流失不能采用統一的方法,應該根據不同類型員工流失的主要心理契約原因,進行有重點的心理契約管理。本文針對高職院校畢業生從酒店流失的情況,提出如下流失控制策略:

正確區分“核心員工”與“外圈員工”,鼓勵甚至要求新進酒店的高職院校畢業生明確自己“核心員工”的定位要注意在這部分新員工的工作考核、培訓等工作過程中確定員工的發展潛力及其對本酒店的重要性,從而保證將有限的時間、精力投入到這些相對重要的核心員工身上,把該留的人留下,讓該流動的人流動起來。同時呼吁高職院校在酒店管理專業人才培養目標的制定上有一定高度,教育學生“酒店操作員”這類“外圈員工”崗位可能是必經階段,但要明確這只是其職業生涯的一小部分,既要腳踏實地,又要志存高遠。

制定“導師”制度,對高職院校畢業生作為酒店新員工的發展變化進行引導對于技術型人才,配給高級技師,提供專業技能晉級的機會,從而保證讓此類員工能夠憑借技術的提升在酒店獲得更多的職業發展機會,然后通過動態的績效考核促進平衡性心理契約的形成。對于管理儲備人才,可以通過“職業導師”對其個人發展進行有效的引導,并在發生困難的時候提供有效幫助。向新員工勾畫未來的管理人才,提供“職業溝通伙伴”,從而能對管理不斷提出新的問題和思考,避免工作倦怠。

進行“雙通路”型薪酬體系設計在傳統酒店中,新員工只有從操作員工走向管理員工,才能獲得尊重和經濟利益上的提升。然而酒店中管理崗位有限,更多的工作需要操作型人員來完成。這往往使得操作型人才在酒店中沒有很大的發展空間。因此,酒店在薪酬設計上應該注重“雙通路”設計,即新員工不僅可以通過從操作到管理的跳躍來獲得職業生涯的提升,也可以通過在專項技術上的不斷進步來獲得薪酬提升。

在離職多發時期,有針對性地采取有效的“拉攏”手段對于“收付失衡型”新員工流失,要單獨設立“新兵獎”,鼓勵這些對于本酒店工作還不熟悉但很有熱情和潛力的高職院校畢業生新員工,讓他們感到雖然付出很多但很值得。對于“升遷危機型”新員工流失,如果酒店暫時沒有空缺的升遷職位,那么給這些員工一個具有挑戰性的2~3個月的項目,不失為一個很有效的辦法。因為負責項目往往給人帶來更大的責任感和成就感。即便高職院校畢業生在酒店工作1~2年后,仍然要樹立“還是新員工”的思想觀念,因為對于酒店其他崗位項目他們也許還很陌生,不應覺得在酒店沒有發展機會了。

流失新員工的“再招回”摒棄“好馬不吃回頭草”的傳統觀念,關注離職新員工,尤其是稀缺型員工離職后的工作情況,當有機會和需要時可以實行再招回。例如,一些懂調酒、茶藝技能的高職畢業生會認為調酒師是稀缺職業,在畢業后新進酒店不久便辭職,但社會對這類崗位的認可度并不如他們想象的那么高,于是再回酒店時雙方第二次合作的認同程度將遠高于第一次合作。

參考文獻:

[1]Robinson,S.L.& Morrison,E.W. The development of psychological contract breach and violation: A longitudinal study [J]. Journal of Organizational Behavior,2000,(21).

[2]孟越秋.心理契約管理是穩定新員工關系的關鍵[J]. 人口與經濟,2008,(1).

[3]孟奕爽.組織行為與企業員工心理契約管理[J].企業管理,2003,(7).

[4]韋菲.淺析酒店業員工流失問題[J].中州大學學報,2007,(3).

[5]饒雪梅.酒店員工流動原因、影響及對策分析[J].番禺職業技術學院學報,2003,(2).

作者簡介:

范蓉麗(1962—),女,北京市人,寧夏工商職業技術學院副教授,研究方向為工商管理和人力資源管理。

(本文責任編輯:宋開峰)