影響高職學生就業能力的因素分析

周培明 胡 芳 張智敏

摘 要:在闡述了就業能力概念的基礎上,從學生基本信息,學生在訂單式培養模式下對自身就業能力的評價,以及作為培養學生就業能力載體的課程設置特別是實踐教學課的基本情況等幾個方面出發,對武漢地區有代表性的三所高等職業技術學校的在校學生和教師進行抽樣調查,運用SPSS統計軟件進行統計分析,發現目前高職院校訂單式培養模式下學生就業能力的培養機制尚不健全,能力培養的價值取向有待提升,實踐教學體系尚不完善,職業觀教育意識淡薄。

關鍵詞:高職;訂單式人才培養模式;就業能力

作者簡介:周培明,男,湖北大學教育學院2006級碩士研究生。胡芳,女,湖北大學教育學院2008級碩士研究生。張智敏,女,湖北大學教育學院碩士生導師。

中圖分類號:G712 文獻標識碼:B 文章編號:1001-7518(2009)03-0054-05

一、相關概念及研究意義

就業能力,這一概念的提出距今已有100多年的歷史。個體就業能力的核心概念的描述通常是與工作類型、時間期限、招聘的特性、持久的學習和就業技能相關。國內的相關研究認為,就業能力是人們從事某種工作所需具備的能力,包括特殊就業能力與基本就業能力。(陳薇靜,2004)但是不論從國際和國內的研究看,相關研究沒有注意到就業能力要素,簡單的說就是構成就業能力的因子。同就業能力一樣,就業能力的因子至今也還沒有一個定論。有的認為,在內容上,它包括學習能力、思想能力、實踐能力、應聘能力和適應能力等。(鄭曉明2002)

張麗華、劉晟楠通過實證研究,編制了大學生就業能力自評問卷,得出大學生就業能力由思維能力、社會適應力、自主能力、社會實踐能力和應聘能力五個維度組成。(張麗華、劉晟楠2005)

本研究中,借鑒了肖云、杜毅等人的研究成果,將就業能力的要素界定為:專業技術技能、專業實踐能力、專業創新能力、知識拓展能力、適應與應變能力、獨立工作能力、自主學習能力、社會交往能力、執行力。(肖云、杜毅2008)

專業技術能力:指從事某種職業活動所必需具備的特殊技能與知識,具有特殊性。

專業實踐能力:吸收整合專業技術知識,解決實際問題的能力。

專業創新能力:敢于沖破傳統思想和陳腐觀念的束縛,在工作中提出新理念、新概念,發現和解決新問題,開拓新局面的能力。

知識拓展能力:拓展即開拓和擴展,其本意是指在未知領域里不斷發現。知識拓展能力是指在未知領域里知識量的積累,對大學生而言,是要突破專業知識的局限,使知識量呈發散狀向其他未知領域擴展,表現為知識的廣博度和知識結構狀況。

適應與應變能力:指能根據環境的變化而進行自我調整的能力,它是學生生存和發展的能力。

獨立工作能力:不依賴于外部因素,能夠獨立大膽地開展工作,有較強的解決問題的能力。

自主學習能力:學生在已有的知識和技能的基礎上,在不斷獲取新知識并運用這些知識的活動中所表現出來的智力和非智力因素的本領。

社會交往能力:即人際交往能力。

執行力:將想法付諸實施的能力。

二、研究設計、對象、方法

本文的學生問卷分為基本信息與主問卷兩大部分。基本信息主要涉及到被調查者自身的人口統計學變量和個體所在家庭的的基本特征,包括專業、年級、性別、家庭居住地、家庭經濟狀況等六個變量。這些變量的設計主要是為了了解學生的生源結構與影響就業能力的“稟賦資源”。主問卷主要采用包括課程設置特別是實踐教學課的基本情況,以及學生對自身就業能力構成的評估。這些變量的設計主要是為了分析學生已經具有就業能力的現狀,進而分析影響就業能力生成的因素。教師問卷的結構與學生問卷基本相同。設置教師問卷主要是為了將教師與學生的判斷和選擇進行對比。問卷中設計就業能力變量有9個,分別為專業技術能力、適應與應變能力、社會交往能力、專業實踐能力、專業創新能力、執行力、獨立工作能力、自主學習能力、知識拓展能力等。

本文的研究對象,主要是以武漢市有代表性的A、B、H這三所高等職業技術學校訂單式培養班(以下簡稱“訂單班”)的學生、教師為樣本來源。調查對象之所以選擇“訂單班”,是因為訂單式培養模式在很多高職院校被認為是一種有效的、有特色的培養學生就業能力、解決就業問題的辦學模式,已被教育部、教育專家、以及職教工作者所認可,在目前被認為是職業教育辦學模式的典范,處于探索推廣階段,因此,調查訂單式培養模式下學生就業能力培養的狀況,具有特殊意義,能夠起到窺一斑而見全豹的作用。

本研究以問卷調查法為主,訪談法為輔。本次共發放學生問卷300份,完成有效問卷286份,有效率為95.33%;對教師則主要采用訪談和問卷調查相結合的方法進行,共訪談了43位教師與相關教輔人員,主要包括班主任(輔導員)和授課老師,以及各個學校分管教務、招生、就業的工作人員。問卷在事先實地訪談調查的基礎上,查閱和參考相關文獻進行設計。在預調查的基礎上,再進行正式調研。采用SPSS統計軟件進行分析。

三、調查結果與分析

(一)樣本的基本信息

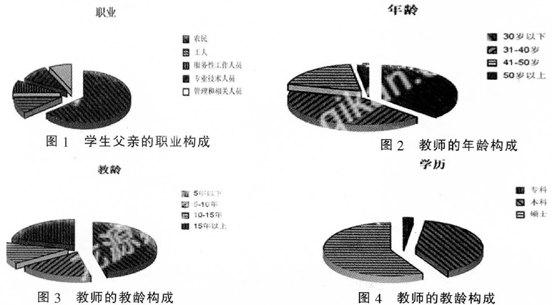

本次所調查的學生涵蓋了三個年級的10個專業,分別是空乘、軟件測試、電子信息、機電一體化、烹飪、市場營銷、物業管理、生物制藥、航海技術、輪機工程。從這些專業的性質可以看出,本次調查所涉及的都是專業性、實踐性很強的專業,因而從理論上來說,對學生的專業性技能、專業實踐能力的要求是非常高的。從問卷反映的情況來看,被調查者絕大部分來自省內農村,對于其父母的職業身份,“農民、工人、服務業工作人員”累積占到樣本總體的88.1.%,其中“農民”為64.0%。(見圖1)。生源地來源及其父母的職業身份說明,其學生絕大多數來源于農村和社會地位較低家庭。支持他們就業的“先天稟賦”性社會資源相對薄弱,靠自己學一技之長謀生或獲取社會經濟地位是明智的選擇。

從被調查學校的教職人員的年齡結構來看,中青年教師占樣本總體的大部分,其中“30歲以下”的教師就占到樣本總體的37.2%,“31—40歲”的教師占到41.9%,“41—50歲”的教師占18.6%;從教齡結構來看,“5年及以下”的教齡占到樣本總體的46.5%,所占比例最大,其次為“15年以上”(20.9%);學歷層次方面,“本科”與“碩士”兩分天下,“碩士”所占的比例略高于“本科”。(見圖2、圖3、圖4)。經驗表明,被調查者的崗位工作性質決定了他們對學生就業能力的構成現狀相對了解。

(二)就業能力培養的現狀

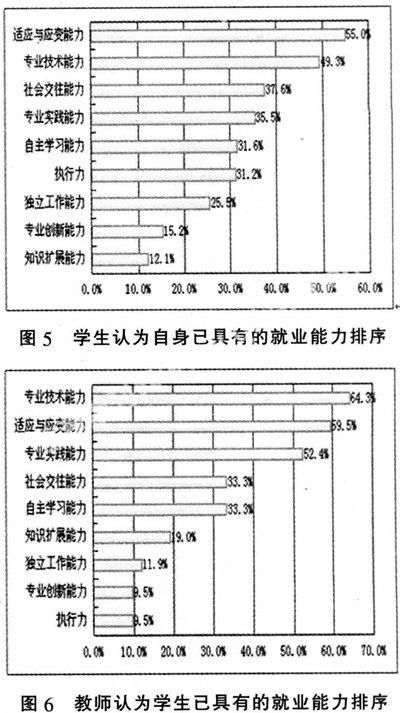

經過學校培養和專業學習,學生認為自身已經具有的就業能力的調查統計如下:

在樣本總體中有55.0%學生將有了一定的“適應和應變能力”放入最重要三項技能之中,位于各技能子項之首。其次是“專業技術能力”(49.3%)、“社會交往能力”(37.6%)。樣本總體認為適應和應變能力、專業技術能力、社會交往能力、專業實踐能力是已經具有的主要能力,尤其是適應和應變技巧是樣本總體普遍認為已生成一項就業能力,所選比例遠遠高于其他各項。“專業創新能力”和“知識拓展能力”這兩項能力要素則被列入所選比例最小的行列(見圖5)。

對學生已經具有的就業能力教師評估的分析數據如下:

從圖6可以看出教職人員將“專業技術能力”(64.3%)、“適應與應變能力”(59.5%)、“專業實踐能力”(52.4%)列為已生成最明顯的三項技能,而“知識拓展能力”與“專業創新能力”被選的比例最小。這一結果說明,在對學生最明顯的能力的認知方面,教師與學生表現出較強的一致性。

從以上的數據分析可以看出,無論是學生還是教師,都一致認為專業技術能力要素是用人單位非常看重的能力,同時也是學生比較突出的能力,而“專業實踐能力”則被排在了比較次要的位置,專業創新能力與知識拓展能力也被排在非常次要的地位。教師和學生都一致認為創新能力與知識拓展能力等綜合能力是高職學生需要進一步提高的就業技能。

以上是被調查的學生就業能力培養現狀的簡要描述,為了探索影響學生就業能力培養的因素,下面將采用因子分析的方法,做進一步的分析。

(三)影響就業能力培養的因素分析

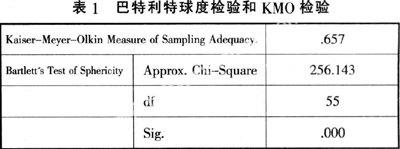

因子分析(Factor Analysis)的主要用途是從眾多變量的交互關系中找出起決定作用的基本因素。本研究采用主成份分析法(Principal Component Analysis)對學生樣本進行因素分析。符合因子分析的變量共20個,選取共同度不小于0.45進行降維,篩選出了11個變量參與因子分析;采用方差最大化正交旋轉,獲得4個新因子。由表1可知,KMO值=0.657,Bartlett球體檢驗結果拒絕了相關系數矩陣為單位矩陣的原假設(Sig.=0.000<0.01),適合做因子分析。

表2是旋轉后因子解釋原有變量總方差的情況。表第一列是因子編號,以后三列組成一組,每組中數據項的含義依次是特征根值、方差貢獻率和累積方差貢獻率。第二組數據項(5~7列)描述了因子解的情況。可以看到,4個因子共解釋了原有變量總方差的58.812%,總體上,原有的信息丟失較少,因子分析效果較理想。第三組數據項(8~10列)描述最終因子解的情況。因子按最大方差法旋轉后,累積方差并沒有改變,沒有影響原有變量的共同度,但卻重新分配了各個因子解釋原有變量的方差,改變了各因子的方差貢獻,使得因子更易于解釋。

表3是經過旋轉后形成的新因子和相應的載荷系數結果。顯示出如下特點:

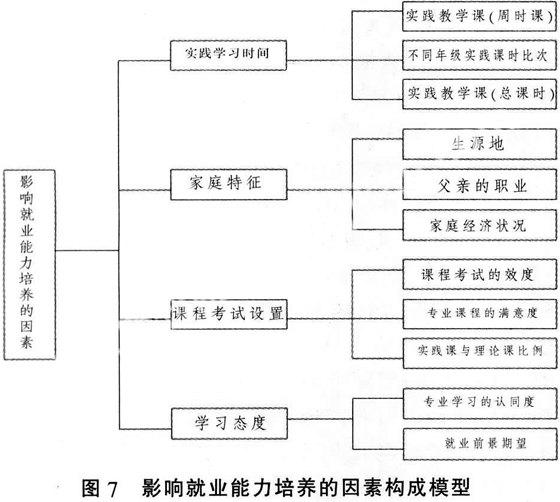

第一個因子可以命名為“實踐學習時間”因子,它描述了實踐教學課的時間安排情況。因子中含3個變量,分別是實踐教學課時(周課時)、年級級次、實踐教學課時(總課時)。其因子載荷介于0.503~0.795之間,特征根值為2.414,方差貢獻率為21.941%。

該因子的載荷系數絕對值大小表明,每周的實踐教學課課時量和“年級級次”變量是影響“實踐學習時間”主要方面。說明了要提高學生專業技術能力和實踐操作能力需要重視在實踐教學課課時的調整,加大每周的實踐教學課時比重,同時在高年級加大實踐性課時尤為重要。

不僅如此,以就業為導向的高職課體系必須能有效的服務于所確定的職業崗位能力的形成。而實踐教學是課程體系的核心。在訪談中也了解到有的學校是半年理論課半年實踐教學課,有的則大一全部是理論課,沒有安排實踐教學課,到了大二才安排,有的甚至到了大三學生快畢業的時候才安排實踐教學課。這對學生“專業技術能力”的形成將產生負面影響。

第二個因子可以命名為“家庭特征”。因子中含3個變量,分別是生源地(家庭居住地)、父親的職業、家庭的經濟狀況。其因子載荷介于0.710~0.777之間,特征根值為1.736,方差貢獻率為15.780%。

從第二個因子中各個變量的關系上來看,三個變量和公因子間都有著較強的關系。可以看出,三個變量的載荷系數都比較高,在調查中了解到職業院校的學生來源地為農村的占77.3%,有64.3%的學生,其父親的職業是農民。這些學生更希望學習一技之長,如學生發現現實的學習與自己的期望不符合時往往會對學習動力產生影響,從而影響就業能力的培養。這說明家庭特征結構影響學生就業能力的培養。

第三個因子可以命名為“課程考試設置”。因子中含3個變量,分別是課程考試的效度、對課程設置的滿意度以及實踐課比例。其因子載荷介于0.491~0.807之間,特征根值為1.234,方差貢獻率為11.216%。

首先從課程考試的效度來看,其載荷系數達0.807,可見課程考試的效度是影響第四個因子的主要變量。考試是檢驗衡量學生諸多方面綜合能力的一種方式。課程體系的核心在于實踐教學課程,而實踐教學課程的核心在于對課程的實踐教學的考試。考試能夠對實踐教學課程的實效性進行測評,矯正實踐教學課過程中存在的偏差,促進實踐教學課程的總體質量的提升。在回答“考試能否準確反映實際專業技術能力”時,選擇“根本不能”和“很少能”的占36.1%,選擇“基本能反映”的占到57.3%,而選擇“能較全面反映”的僅占0.7%,數據說明絕大多數學生認為目前的課程考試不能很好的考察學生的實際能力。在調查中我們也發現,有些專業課程也采取了現場操作考試形式,但是學生實際操作考察的比例小,有的只是象征性的“操作”,根本沒有按照相關的專業規范進行考試,導致考試的效度不好,信度不高。

其次是專業課程設置的滿意度,從調查情況來看,學生對課程設置的滿意度,選擇“非常不滿意”、“不滿意”、“一般”的累積占到了69.1%,選擇“滿意”的只占28.4%。

對于實踐教學課的比例,學生做出了這樣的評價,68.9%的學生認為實踐教學課課程設置時間少,認為較為合適的為17.7%,僅有13.4%的學生認為課時合適。

從以上分析中可以看出,學生對目前的課程設置總體是不滿意,認為理論課與實踐課的比例不合理,實踐教學課設置時間不足。

第四個因子可以命名為“學習態度”。因子中含2個變量,分別是對所學專業的認同度和就業前景期望。其因子載荷分別是0.782和0.747。特征根值為1.086,方差貢獻率為9.875%。兩個變量都對公因子產生重要的影響。經驗證明,對專業認同度越高的學生,喜歡自己所選的專業,相應的期望是對就業和未來充滿樂觀態度,在學習中,為自己的職業目標積極努力。這一結果似乎印證了這樣一種邏輯關系:對所學專業感到滿意的學生,會花較多的時間精力學習本專業的知識和技能。

訪談中了解到,有些學生對自己的能力、實力缺乏認識,對所選擇的專業也缺乏了解,導致對專業認同感低。在樣本中,有70%的學生認為自己“不喜歡所選專業”,調查中筆者還了解到,H學校機電專業的學生,有26.3%明確表示“不喜歡所學的專業”,高達73.7%的學生表入學前“對所學專業不了解”。

經過以上分析,可以創建出影響就業能力培養的因素模型結構圖,如圖7。

四、研究結論

(一)實踐教學體系不完善

專業技術能力的培養是教育是高職教育區別于其他教育類別的重要方面,亦是由高職教育的職業性所決定了的,而學生專業技能(技術)的培養是通過實踐教學課來實現的,實踐教學課是培養學生專業技能(技術)的載體。高職教育培養的指導思想就是“以就業為導向”,即為國家和地方經濟發展培養適應生產、建設、管理服務第一線需要的應用型高素質人才,實踐動手能力的培養是其教育的起點和基礎,實踐教學則是其課程體系的核心。但是調查中發現,培養學生實踐操作能力的實踐教學體系還不完善,一是學生實踐學習的時間安排不合理,二是課程設置不合理,實踐教學課的比例太小,教學效果不好,實踐教學基地、教學內容、師資隊伍不能滿足實踐教學的需要。

(二)職業觀教育意識淡薄

調查中發現學生的先賦性因素與學習態度是影響學生就業能力培養的一個因子,即來自農村的、家庭經濟狀況不好的農家子弟為了謀生的目的選擇了訂單式培養,而他們又缺乏對專業與職業的科學認識。

從經濟學角度來說,每個人都是理性的。所謂人的理性,就是指人在經濟生活中總是受利己的動機所驅使,在做出一項經濟決策時,總是深思熟慮的通過成本——收益分析或趨利避害原則來對其所面臨的各種可能的機會和目標以及實現目標的手段進行權衡比較,優先選擇,以便找出一個方案。這個方案能夠使其在耗費既定的勞動或金錢的同時,給自己帶來最大限度的利益。訂單式培養模式下的學生無疑也是理性的人,也會考慮到選擇訂單式培養模式的成本——收益問題。一般認為,家庭背景較差的學生承受風險的能力低,所以其風險規避的意識就越強。他們的理性選擇就是選擇訂單式培養模式這種能夠有效保障其順利就業的培養方式。選擇就讀訂單式職業教育模式本身就帶有非常強的目的性與功利性。這一方面不利于學生的長遠發展,另一方面,學生只是單純為了就業的目的選擇專業,可能自己并不喜歡所選擇的專業,離自己的職業預期有很大的差距,這樣學生就很容易心理失衡,從而導致學習動力不足,間接影響就業能力培養的效果。調查結果已經顯示,大多數學生對自己所學專業的認同度不高,甚至希望換個專業,這也間接說明學校在對學生進行知識、能力教育的同時,對學生職業觀教育的意識比較淡薄。

(三)能力培養的價值取向有待提升

學校和教師在對能力培養的認識上有重理論、輕實踐的傾向;對知識拓展能力與創新能力等綜合能力的培養重視程度不夠。職業教育一個最重要的特點就是教學過程的實踐性,學生應在具備必備的基礎知識和專門知識的基礎上,重點掌握從事本專業領域實際工作的專業技術能力與實踐操作能力,尤其是實踐操作能力。職業教育一個最基本的目標就是要促進學生就業,讓學生上崗即能熟練操作。

當今社會經濟、科技迅猛發展,崗位結構、職業種類、職業內涵不斷發生變化,要求人們對職業、對崗位的適應性越來越強。因此,新形勢下,職業教育不能僅僅停留在專業知識與技能的學習上。專業知識與技能等職業能力是高職院校學生立足于社會的基礎,但是專業知識拓展與專業創新能力等綜合能力則是學生獲得發展的基礎。而訂單班學生在剛一進校時就與訂單合同單位簽訂了就業協議,在“訂單”關系下,學校往往為迎合企業,滿足企業對培養方案的一切要求,所教授的知識技術針對性太強,可能只對某一企業或幾個企業適用,而不適用于整個行業,導致學生保持工作、在工作中進步的能力較差,即轉崗能力較差。同時,訂單式培養這種為企業“量身訂做”的模式更是將學生的發展方向固化在某一項細化的專門技術上,導致學生綜合能力的缺失,這樣會讓“訂單班”學生在遇到工作轉型時無所適從。

參考文獻:

[1]陳薇靜.深化教育改革提高學生就業能力[J].中國科學教育,2004.10.81~82.

[2]鄭曉明.就業能力論[J].中國政治學院學報2002年第5期

[3]張麗華.劉晟楠.大學生就業能力結構及發展特點的實驗研究[J].航海教育研究,2005(01).

[4]肖云,杜毅.大學生就業能力建設:政府責任的視角[J].當代青年研究,2008(04).

[5]傅家旺.高職院校學生就業能力及其內涵芻議[J].企業家天地,2007(04).

[6]羅宏.高職“訂單式”人才培養模式的貢獻、局限與完善[J].鄖陽師范高等專科學校學報,2007年第4期.

[7]郭叢斌.閔維方.中國城鎮居民教育與收入代際流動的關系研究[J].教育研究,2007(05).

[8]K.Hinchliffe.教育與勞動力市場[M].教育經濟學百科全書:26.

[9]周培明.張智敏.影響農民工職業培訓需求的因素分析[J].職業技術教育,2007年第31期.

[10]劉小芹.訂單式人才培養的基本條件和實施效果[J].中國職業技術教育,第33期.

[11]吳穎巖,鄧峰.“訂單式”人才培養模式再分析[J].職業教育研究,2006年10月.

[12]張容.以行業為主導構建“大訂單式”的人才培養模式[J].職教論壇,2006年1月.

[13]劉旺生.“訂單式”人才培養模式亟需解決的幾個問題[J].職業教育研究,2005年10月.