基于單片機的紅外防盜報警器設計

劉兵++彭森

摘 要:近年來,隨著改革開放的深入發(fā)展,電子電路的飛速發(fā)展,人們的生活水平有了很大提高,各種高檔家電產品和貴重物品為許多家庭所擁有。然而一些不法分子也是越來越多。這點就是看到了大部分人防盜的意識還不夠強,造成偷盜現(xiàn)象屢見不鮮。隨著經濟的發(fā)展及生活質量的提高,社會治安成為人們極為關注的焦點,防盜報警器的發(fā)展也就成為人們關心的問題。熱釋電型紅外防盜報警器的設計方法,該報警器具有無輻射、工耗小、隱蔽性好的特點,紅外線防盜報警器是當前使用比較普遍的報警器之一,它以其靈敏度高、價格實惠,受到了廣大用戶的歡迎。但是使用每一種紅外線傳感器都有其不足之處,如抗干擾能力弱、誤報漏報現(xiàn)象嚴重等,可靠性不夠高。目前市面上裝備主要有壓力觸發(fā)式防盜報警器、開關電子防盜報警器和壓力遮光觸發(fā)式防盜報警器等各種報警器,但這幾種比較常見的報警器都存在一些缺點。

關鍵詞:STC89C52;防盜報警器;LED指示燈;紅外傳感器

1 引言

紅外線防盜報警器是當前使用比較普遍的報警器之一,它以其靈敏度高、價格實惠,受到了廣大用戶的歡迎。但是使用每一種紅外線傳感器都有其不足之處,如抗干擾能力弱、誤報漏報現(xiàn)象嚴重等,可靠性不夠高。目前市面上裝備主要有壓力觸發(fā)式防盜報警器、開關電子防盜報警器和壓力遮光觸發(fā)式防盜報警器等各種報警器,但這幾種比較常見的報警器都存在一些缺點。這個的優(yōu)點包括以下幾方便:

①更穩(wěn)定、可靠:如探測器需可抗RFI/EMI、防雷電等,以適應惡劣氣候;

②更多樣的功能:如探測器可調頻、防遮擋、防噴蓋、防破壞等;

③更精美、小巧的外觀:以符合品味日益提高的室內裝潢需求;

④更智能化的設計:完善的信號處理技術,方便地設/撤防,人性化的操作界面;

⑤更強大的聯(lián)網功能;

⑥更方便的擴展性。

2 程序設計原理

基于單片機設計一種簡易的紅外報警器。此熱釋紅外報警器安裝在禁區(qū),根據(jù)檢測人體自身的熱量,檢測到有人時,自動發(fā)出報警信息,并且能夠自動或手動取消報警。

設計的系統(tǒng)采用了熱釋電紅外傳感器,它的制作簡單、成本低,安裝比較方便,而且防盜性能比較穩(wěn)定,抗干擾能力強、靈敏度高、安全可靠。這種防盜器安裝隱蔽,不易被盜賊發(fā)現(xiàn)。同時它的信號經過單片機系統(tǒng)處理后方便和PC機通信,便于時時更新報警的設置。

方案設計

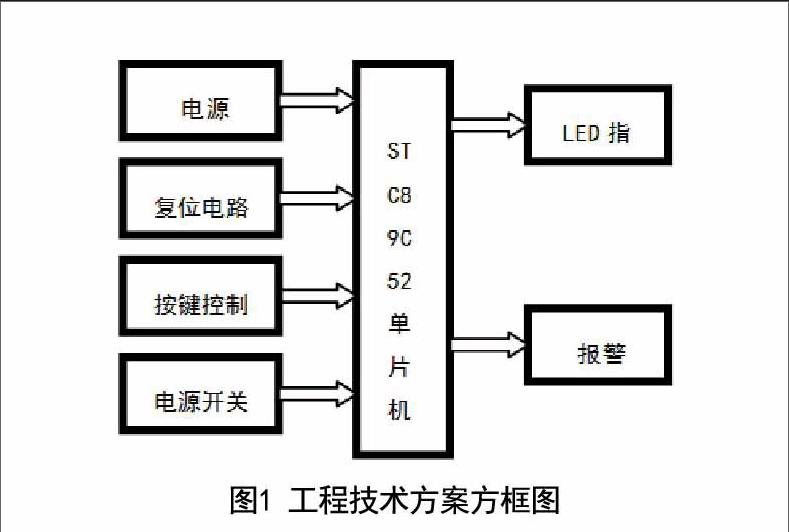

本設計主要以MCS-51系列單片機STC89C52為控制核心,它自帶8K的FLASH程序存儲器,它的核心處理單元為8位。數(shù)據(jù)處理主要是對紅外熱釋電傳感器,并進行邏輯判斷,根據(jù)數(shù)據(jù)的具體情況輸出信號指示和蜂鳴器報警。整個單片機應用系統(tǒng)的設計分為硬件電路設計和軟件編程設計兩大部分;其中硬件電路設計包括紅外熱釋電傳感器,按鍵、蜂鳴器,單片機控制電路。軟件設計部分包括系統(tǒng)主程序,紅外熱釋電傳感器子程序,報警子程序和按鍵子程序,均采用51系列C語言編程實現(xiàn)。

本設計研究的是熱釋紅外報警系統(tǒng),根據(jù)物理學知識,凡是溫度大于絕對零度的物體都會發(fā)出紅外線。不同的物體發(fā)出的紅外線頻率也不相同,因此用熱釋電紅外傳感器可以探測出監(jiān)控環(huán)境中的某些特定范圍的波長的紅外線,達到報警的效果。

該熱釋紅外的報警系統(tǒng)由硬件和軟件兩部分組成。硬件主要包括單片機系統(tǒng),熱釋電紅外傳感器探頭、按鍵電路、LED顯示電路,蜂鳴器報警電路等部分;軟件部分主要包括熱釋電傳感器輸出信號的采樣、數(shù)據(jù)分析模塊。工程技術方案方框圖如圖1所示。

熱釋電紅外傳感器。這種熱釋電紅外傳感器能以非接觸形式檢測出人體輻射的紅外線,并將其轉變?yōu)殡妷盒盘枺瑫r,它還能鑒別出運動的生物與其它非生物。熱釋電紅外傳感器既可用于防盜報警裝置,也可以用于自動控制、接近開關、遙測等領域。用它制作的防盜報警器與目前市場上銷售的許多防盜報警器材相比,具有如下特點:

●不需要用紅外線或電磁波等發(fā)射源。

●靈敏度高、控制范圍大。

●隱蔽性好,可流動安裝。

4 結論

本課題研究的是熱釋紅外報警系統(tǒng),根據(jù)物理學知識,凡是溫度大于絕對零度的物體都會發(fā)出紅外線。不同的物體發(fā)出的紅外線頻率也不相同,因此用熱釋電紅外傳感器可以探測出監(jiān)控環(huán)境中的某些特定范圍的波長的紅外線,達到報警的效果。

該熱釋紅外的報警系統(tǒng)由硬件和軟件兩部分組成。硬件主要包括單片機系統(tǒng),熱釋電紅外傳感器探頭、按鍵電路、LED顯示電路,蜂鳴器報警電路等部分;軟件部分主要包括熱釋電傳感器輸出信號的采樣、數(shù)據(jù)分析模塊。

參考文獻

[1]房漢雄,王艷春.基于51系列單片機的被動式熱釋電型紅外防盜報警器的設計[J],齊齊哈爾大學學報.2008,1(24):41

[2]陸尚炳,王海波,魏晉忠.基于熱釋電紅外檢測技術的防盜報警器設計[J].企業(yè)技術開發(fā),2009,3(28):47

[3]劉梅鋒,鐘國韻.基于單片機AT89C51熱釋電紅外報警系統(tǒng)的設計[J].安防科技產品設計與實現(xiàn),2007,2:27

[4]周海波.基于HN911的紅外線報警系統(tǒng)[J].長江工程職業(yè)技術學報,2008,3(25):55

[5]羅晴蘭.RS-485總線通信技術在紅外線報警系統(tǒng)中的應用[J].電工電氣,2005,5:27

作者簡介

劉兵,邵陽學院魏源國際學院電子科學與技術專業(yè)學生。

通訊作者(指導老師)

彭森,邵陽學院信息工程系教師。