金雞化瘀顆粒毒理作用的實驗研究

曹蘊虹 劉淑蘭 姜 琪

摘要:目的:觀察金雞化瘀顆粒的毒性作用。方法:采用急性毒性、最大給藥量及長期毒性測定金雞化瘀顆粒毒性作用。結果:金雞化瘀顆粒最大給藥量為臨床成人1日口服量的560.44倍,長期毒性實驗對血液學、血液生化學及重要組織形態學觀察未見病理學改變。結論:金雞化瘀顆粒毒性低微,長期用藥安全。

關鍵詞:金雞化瘀顆粒;急性毒性;最大給藥量;長期毒性

1 實驗材料

1.1 實驗藥品

金雞化瘀顆粒:黑龍江三精千鶴望奎制藥有限公司制備,國藥準字B20020485號。10-20g/次,3次/d。

1.2 實驗動物

純系昆明小白鼠,體重20±2g,雌雄各半,黑龍江中醫藥大學實驗動物中心提供,動物合格證號:黑動字第P00101006號。

Wistar大鼠,體重200±20g,雌雄各半;均由黑龍江中醫藥大學實驗動物中心提供,動物合格證號:醫動字第09-3-3號。

2 實驗方法

2.1 急性毒性實驗

2.1.1實驗方法。取昆明種小鼠50只,雌雄兼用,體重20±2g,按體重分層隨機分為5組,每組10只動物。每組給1個劑量,分別為2.496g/kg,1.248g/kg,0.624g/kg,0.312g/kg,0.156g/kg(成人每日最大劑量的等效劑量)。實驗前小鼠禁食12h后,記錄受試小鼠活動、行為及死亡等情況。1周后處死進行尸檢。

2.1.2 實驗結果。按上述劑量給藥的各組小鼠,于給藥當日見小鼠活動、行為正常,l周內未見死亡及其它異常發生。處死后尸檢,各組小鼠主要臟器(心、肝、脾、肺、腎)經肉眼觀察無異常改變,故無法測出金雞化瘀顆粒LD5O,故作最大給藥量實驗。

2.2 最大給藥量實驗

2.2.1 實驗方法

取昆明種小鼠40只,雌雄兼用,體重20±2g。按體重分層隨機分為2組:金雞化瘀顆粒組和空白對照組。每組20只小鼠。實驗前小鼠禁食12h后,用2.55g/ml(最大濃度)的金雞化瘀顆粒0.4ml/10g鼠重1次灌胃給藥,空白對照組給等量生理鹽水。連續觀察1周,記錄受試小鼠行為、活動、攝食量、體重、糞便、死亡等,未死亡小鼠于1周后處死進行尸檢。

2.2.2實驗結果

按102g/kg劑量金雞化瘀顆粒給藥的20只小鼠,當日及以后見小鼠活動、行為無異常,攝食量、體重與空白對照組無明顯差異,1周內無死亡及其它異常發生。2組同時處死進行尸檢。金雞化瘀顆粒組主要臟器(心、肝、脾、肺、腎)經肉眼觀察未見異常改變,與空白對照組相比無明顯差異。因此金雞化瘀顆粒小鼠經口給藥的最大耐受量為102g/kg。如按臨床成人每日口服45g(最高劑量和最低劑量的平均數)計算,則最大耐受量為臨床成人1日口服量的560.44倍,等效劑量的158.67倍。

3長期毒性實驗

3.1實驗方法

取Wistar大鼠60只,按體重分層隨機分為3組,每組20只。分別給予蒸餾水、8.64g/kg和4.32g/kg(成人每日最大劑量的等效劑量的4倍量)的金雞化瘀顆粒。灌胃給藥,給藥容量1ml/100g鼠重,1次/d,連續60d。服藥期間觀察動物行為、活動,記錄進食量和體重。最后1次給藥的次日,每組各剖殺10只動物,進行血液學、血液生化、臟器系數測定,各臟器作病理學檢查。各組余留的10只動物,飼養觀察3周后剖殺,并測定各項指標。

3.2實驗結果

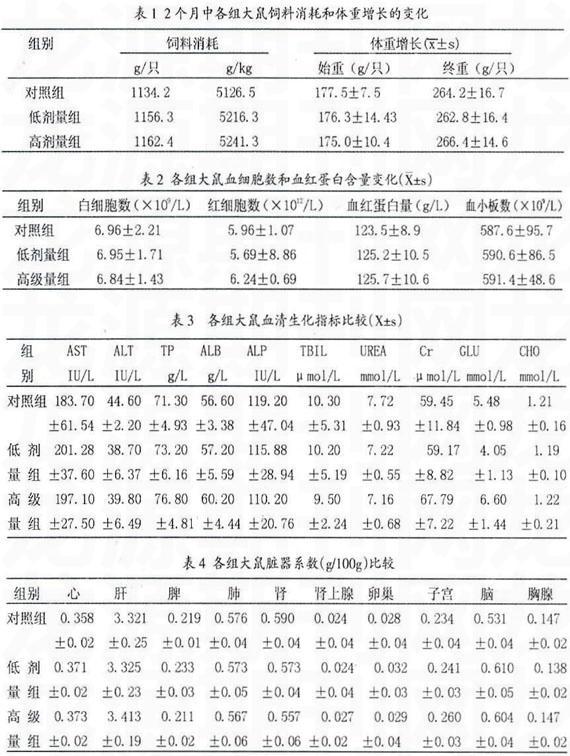

3.2.1各組大鼠飼料消耗和體重增長,2個月中各組大鼠飼料消耗和體重增長的變化,結果見表1

金雞化瘀顆粒低、高劑量組和對照組之間,飼料消耗和體重增長無顯著差異(P>0.05),表明金雞化瘀顆粒對大鼠的生長發育無不良影響。

3.2.2各組大鼠的白細胞、紅細胞、血小板計數和血紅蛋白含量結果見表2

各組大鼠白細胞數、紅細胞數、血小板數和血紅蛋白含量。金雞化瘀顆粒低、高劑量組和對照組之間無顯著差異(P>0.05),表明金雞化瘀顆粒對血液各系細胞無不良影響。

3.2.3各組大鼠血清生化指標比較

各組大鼠血清生化指標的檢測結果見表3。

各組大鼠血清生化指標均在正常范圍之內,且各組之間無顯著差異(P>0.05)。表明金雞化瘀顆粒對肝功能、腎功能、蛋白質代謝、膽固醇、血糖等無不良影響。

3.2.4各組大鼠主要臟器和體重比值(臟器系數)結果見表4

表4是各組大鼠的主要臟器的臟器系數的測定結果。金雞化瘀顆粒低、高劑量組和對照組之間無顯著差異(P>0.05)。

3.2.5各組大鼠臟器的病理學檢查

金雞化瘀顆粒低、高劑量組和對照組大鼠,心、肝、脾、肺、腎、腎上腺、卵巢、子宮、胸腺等臟器組織學結構正常,未見實質細胞變性、壞死、炎細胞浸潤、出血等損傷性病理改變。

3.2.6恢復期各組大鼠的檢測

恢復期各組大鼠的飼料消耗和體重增長,白細胞數、紅細胞數、血小板數和血紅蛋白含量,血清學指標,臟器系數。均在正常范圍,且對照組和金雞化瘀顆粒實驗組之間無明顯差異。表明金雞化瘀顆粒無遲緩性毒性。

參考文獻

[1]李儀奎.中藥藥理實驗方法學[M].上海:上海科技出版社,1992.

[2]徐叔云.藥理實驗方法學[M].北京:人民衛生出版社,1992.

[3]陳奇.中藥藥理研究方法學[M].北京:人民衛生出版社,1993.

[4]中藥新藥研究指南[S].國家藥監局,1998.

作者簡介:劉淑蘭,女,(1956-)黑龍江中醫藥大學檢索中心工作,主要從事中醫藥科技情報科研、檢索、查新工作。