東北地區直銎銅斧的類型與分期

張智勇

[關鍵詞]東北地區;直銎銅斧;類型;分期

[摘要]直銎銅斧是東北地區青銅時代具有代表性的器物之一。不僅分布地域廣,延續時間較長,而且不同區域出現的形制也有所不同,是探索東北地區與其它地區古代文化及其聯系、東北地區古代民族等方面的重要資料。本文通過對東北地區直銎銅斧發現與分布情況的梳理。就其類型劃分、年代分期進行了研究,將其分為五型,在東北地區存續的時間劃分為五個階段。

本文所講的東北地區主要是指東北三省黑、吉、遼和內蒙古東南部以及燕山南部的河北北部地區。直銎銅斧是東北地區青銅時代具有代表性的器物之一,在東北諸多青銅文化中廣為使用,分布地域廣,延續時間長,出土數量眾多,不同地區出現的形制也有所不同。對于東北地區直銎銅斧的討論研究,不僅是探索東北地區與其它地區古代文化及其聯系的重要資料,而且對于深入了解和研究這一地區的古代民族、文化特征和年代分期都具有重要意義。

對于這種青銅器國內學者早有關注,發表了一些有關這方面的資料或文章,對其有所論及或初步研究。本文擬在原有研究的基礎上,進一步搜集資料,就東北地區直銎銅斧的分布、類型和分期三個方面進行討論。

一、發現與分布情況

東北地區的直銎銅斧,斧身頂端具有方形、長方形或橢圓形空銎,銎與刃成直角,正鋒,無耳。一般在靠近銎口處或斧身部飾一道或幾道凸棱,有的在斧身有由凸線構成的三角紋、菱形網格紋等幾何紋,有的斧身則素面無紋。

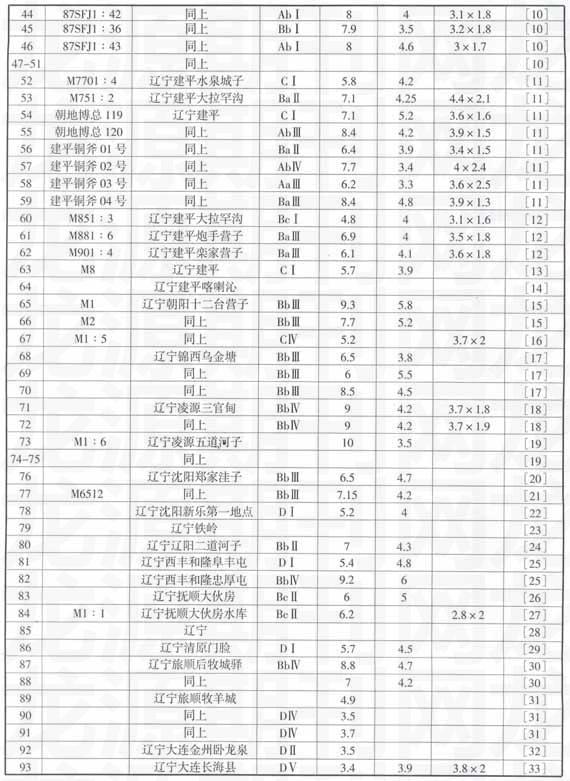

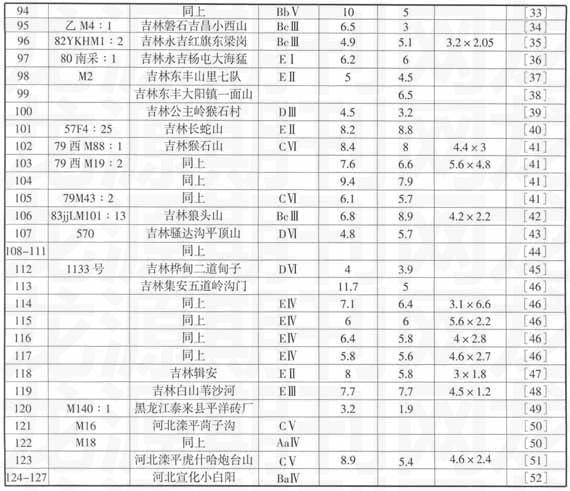

根據目前已經發表的資料統計,東北地區發現的直銎銅斧共有127件,即內蒙古38件、遼寧56件、吉林25件、黑龍江1件、河北北部7件。這些直銎銅斧除少數屬收集品外,大部分有明確的出土地點,本文將它們統一編號列表如下:

東北地區的直銎銅斧分布地域廣泛,出土地點包括內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江及河北北部(圖一)。分布范圍,西部至內蒙古境內西拉木倫河流域的克什克騰旗、老哈河上游及其支流坤都河的寧城等地,東部至吉林境內的鴨綠江流域之集安一帶,南部達遼東半島南部的旅大地區,北部抵第二松花江流域的吉長地區。較為集中的地區是包括內蒙古東南部在內的遼西地區、遼東地區和吉長地區。

二、類型學研究

東北地區的直銎銅斧一般由斧身頂端的空銎、斧身及刃部三部分構成,從考古類型學的角度對其進行型式劃分,各部位形制的異同應該作為基本要素。本文首先根據斧身、刃部及銎口特征,作型和亞型的劃分;其次對同型或同一亞型器物根據形制特征,結合共存關系或組合關系按時序排比,找出各序列演變規律。

A型斧身兩側豎直或稍內收,呈近似長方形或梯形,銎沿外有凸棱或紋飾,平直刃或弧刃,刃與器身等寬或稍窄。

Aa型斧身較短。

Ⅰ式斧身較厚,長方形銎口,弧刃較平。龍頭山M6出土1件(圖二,1)。

Ⅱ式斧身兩側豎直微凹,長方形銎口,刃微外弧。龍頭山M1(圖二,2)、敖漢旗千斤營子(圖二,3)各出土1件。

Ⅲ式斧身兩側豎直或微凹,橢圓形銎口,刃微外弧。敖漢旗熱水湯、寧城蘇家窩鋪(圖二。4)各出土1件,建平(圖二,5)收集1件。

Ⅳ式斧身斜直呈梯形,長方形銎口,弧刃較平。灤平苘子溝76M16出土1件(圖二,6)。

Ab型斧身稍長。

Ⅰ式斧身兩側豎直,橢圓形銎口,弧刃較平。綏中馮家村出土6件(圖三,1、2)。

Ⅱ式斧身略窄,兩側平直或微凹,近刃端微外展,刃外弧。寧城瓦房中M791出土1件(圖三,3),小黑石溝M8501出土7件(圖三。4)。

Ⅲ式斧身兩側微凹,近刃端外展。刃外弧。建平收集1件(圖三,5)。

Ⅳ式斧身上寬下窄,兩側微呈束腰,刃微外弧。建平收集1件(圖三,6)。

B型斧身兩側上部較直,下部略作弧線外展成刃,寬弧刃,刃寬超出器身寬度,弧刃兩端出尖角。

Ba型斧身略短。

Ⅰ式斧身兩側較直,近刃端外展,弧刃兩端出尖角。小黑石溝M8501出土3件(圖四,1)。

Ⅱ式斧身兩側上段較直,下段明顯外展,刃兩端出尖角。小黑石溝M8501出土2件(圖四,2),南山根M101、梁家營子N8071、大拉罕溝M75l(圖四,3)各出土1件,建平收集1件。

Ⅲ式斧身兩側下段外展,弧刃較寬,兩側尖角明顯。敖漢旗東井墓(圖四,4)、建平炮手營子N881、欒家營子M901(圖四,5)各出土1件,建乎收集1件。Ⅳ式斧身兩側內凹下伸,至刃部外展。弧刃兩端出尖角。宣化小白陽出土4件(圖四,6)。

Bb型斧身稍長。

Ⅰ式斧身兩側較直,近刃端外展,弧刃兩端略出尖角。綏中馮家村出土2件(圖五,1)。

Ⅱ式銎口端窄,刃端較寬,多在銎口鑄凸棱,斧身沿垂直方向內凹延伸,近刃端外展,尖角明顯。寧城小黑石溝M8501出土5件(圖五,2),南山根MIOI出土2件,寧城小黑石溝、遼陽二道河子(圖五,3)各出土1件。

Ⅲ式斧身兩側自銎部起逐漸內凹。至腰部漸漸外展,弧刃略寬于銎部。朝陽十二臺營子M1、M2(圖五,4),沈陽鄭家洼子第一地點(圖五,5)、第三地點各出土1件,錦西烏金塘出土3件。

Ⅳ式斧身扁長,兩側自銎部起內凹下伸,至刃部外展,弧刃較寬。西豐和隆忠厚屯(圖五,6)、旅順后牧城驛各出土1件,凌源三官甸子出土2件(圖五,7)。

V式斧身扁長方形,兩側內凹至刃部外展,弧刃較寬。大連長海縣出土1件(圖五,8)。

Bc型斧身寬扁。

Ⅰ式斧身兩側內凹成束腰,弧刃較寬。建平大拉罕溝M851出土1件(圖六。1)。

Ⅱ式斧身兩側束腰顯著,弧刃突出。撫順大伙房水庫M1、大伙房東石棺墓各出土I件(圖六,2、3)。

Ⅲ式斧身兩側自銎部內凹,束腰顯著,至刃部漸外展,弧刃寬大突出。吉林狼頭山M101、永吉紅旗東梁崗M1、磐石小西山M4各出土1件(圖六,4~6)。

c型斧身兩側較直或內凹下伸,至刃部外展,弧刃,刃兩端外卷呈倒鉤狀。

Ⅰ式斧身稍寬,上部較直或微鼓,下部內凹至刃部外展,外弧刃,弧刃兩側刃角上翹或微呈鉤狀,銎口下有凸棱紋。建平水泉M7701、水泉村遺址M8(圖七,I)各出土l件,建平收集l件(圖七,2)。

Ⅱ式斧身寬扁,兩側平直或微凹,弧刃兩側尖角向上微翹。寧城南山根M101(圖七,3)、M102(圖七,4)各出土1件,小黑石溝M8501出土2件。

Ⅲ式斧身稍寬或較長,上部較直,下部內凹至刃部外展,弧刃兩端刃角上卷,呈鉤狀。寧城南山根M101、小黑石溝M8501(圖七,5)、南山根東區石槨墓各出土1件。

Ⅳ式斧身兩側微凹,刃部兩側尖角上翹。朝陽十二臺營子M1出土1件(圖七,6)。

Ⅴ式斧身稍長,自銎口逐漸內凹,束腰顯著,刃部兩側尖角上翹,微呈鉤狀。灤平虎什哈炮臺山(圖七,7)、苘子溝78M18各出土1件。

Ⅵ式斧身兩側內凹顯著,至刃部外卷,弧刃寬大銳利。吉林猴石山遺址79西M88(圖七,8)、79M43各出土1件。

D型斧身多較粗短,銎部鑄有寬凸棱,刃角多圓鈍。

Ⅰ式器身略寬、束腰,弧刃寬大,刃部較鈍。西豐和隆阜豐屯(圖八,1)、清原門臉、沈陽新樂第一地點各出土1件。

Ⅱ式器形較小、束腰,弧刃稍寬,刃部較鈍。金州臥龍泉出土1件(圖八,2)。

Ⅲ式器身較窄、束腰,弧刃較寬,刃部稍鈍。吉林猴石山出土1件(圖八,3)。

Ⅳ式器身略寬、束腰,弧刃較寬,刃部稍鈍。旅順牧羊城出土2件(圖八,4)。

Ⅴ式斧身兩側內凹微呈束腰,弧刃較寬。長海大長山島出土1件(圖八,5)。

Ⅵ式斧身自銎部起逐漸加寬,刃部較寬,弧刃更為突出。吉林騷達溝(圖八,6)、樺甸二道甸子各出土1件。

E型整體似鉞。刃部較寬呈半圓形。

Ⅰ式斧身和斧刃部各占1/2,斧身一側斜直,至刃部外弧,另一側稍內凹,至刃部外展略出尖角。永吉楊屯大海猛出土1件(圖九,1)。

Ⅱ式斧身和斧刃部各占1/2,斧身兩側斜直或稍內凹。吉林長蛇山57F4(圖九,2)、東豐山里七隊(圖九,3)、輯安各出土1件。

Ⅲ式斧身和斧刃部各占1/2,斧身兩側內凹呈束腰,弧刃寬大,刃兩端上翹。白山葦沙河遺址征集1件(圖九,4)。

Ⅳ式斧身兩側內凹明顯,橢圓形銎,銎口部有棱,弧刃寬度幾乎與銎口部相等或稍寬于銎口。集安五道嶺溝門出土4件(圖九,5、6)。

東北地區出土的直銎銅斧除以上型式外,還有少數銅斧因形制比較特殊,不能納入到以上型式劃分體系中去,本文也將它們一并列出:

標本1寧城南山根MIOI:48,斧身較長,一側較直,另一側微凹,刃作半圓形,兩端略出尖角(圖一0,1)。

標本2凌源五道河子M1:6,斧身上寬下窄,兩側微凹呈束腰,長方形銎口,刃微外弧,銎上部外有一周箍狀棱,斧身上有長條形、圓形小孔各一(圖一0,2)。

標本3旅順牧羊城銅斧,斧身扁長,兩側自銎部起內凹下伸,弧刃稍鈍(圖一0,3)。

標本4泰來縣平洋M140:1,斧身平面近梯形,側邊平齊,方銎直刃,器身有鑄造時留下的氣孔(圖一0,4)。

三、年代與分期

經以上對東北地區直銎銅斧的類型學排比,結合伴出器物的共存關系,對其進行年代的推斷,在此基礎上可將直銎銅斧在我國東北地區存續的時間劃分為五個階段。

第一階段:有Aa Ⅰ式、AaⅡ式、Ab Ⅰ式、Bb Ⅰ式,出于遼寧綏中馮家村及內蒙古克什克騰旗龍頭山。綏中馮家村與Ab Ⅰ式銅斧共出的銎內戈在遼西地區與河北北部地區多與商代青銅器共存。龍頭山M1所出的AaⅡ式直銎銅斧刃部微外弧,并裝飾有倒三角紋,同典型的商式斧比較接近,參照碳十四測定數據,報道者將其年代推斷為西周早期。綜上推斷。本階段直銎銅斧的年代為商代晚期或西周早期。這一時期的直銎銅斧斧身寬扁,兩側豎直或稍內收,呈梯形或近似長方形;弧刃較平或微外展;長方形或圓角長方形銎口,銎沿外有凸棱;斧身素面或飾倒三角紋;其中敖漢旗千斤營子出土的一件AaⅡ式銅斧靠近銎口凸棱下有一圓形穿孔,這些構成了東北地區早期直銎銅斧的基本特征。本階段的直銎銅斧不僅數量較少,而且形態也顯得略為原始,如斧身寬扁較厚,裝飾簡單等,分布上也僅限于遼寧西部的綏中馮家村和內蒙古東南部夏家店上層文化的幾個地點。這是目前所知東北地區發現最早的直銎銅斧。

第二階段:有CI式。建平水泉M7701,報道者根據與CI式銅斧共出的雙翼柱脊有鋌式銅鏃的特點,將其年代推斷為西周中期前后。建平收集的CI式銅斧,斧身正面鑄有陽文“π”,與北京昌平白浮木槨墓出土的一件銅戟銘“π”字族徽完全相同,據林法先生考證:白浮墓“其實際年代應改定在西周中期或更晚”。據此推斷,本階段直銎銅斧的年代為西周中期左右。這一時期的直銎銅斧雖然發現的數量較少,也僅見于夏家店上層文化,但其在形態方面已發生了較大變化,斧身變得稍寬,兩側上部較直,下部略作弧線外展,弧刃兩端出尖角或尖角上翹,刃角上卷成鉤狀。這些較第一階段形態上的變化,具有鮮明的時段特征。

第三階段:有AaRI式、AbⅡ式、AbⅢ式、AbⅣ式、BaⅠ式、BaⅡ式、BaⅢ式、BbⅡ式、BbⅢ式、Bc Ⅰ式、BcⅡ式、CⅡ式、cⅢ式、CⅣ式、D Ⅰ式及標本1,分布在內蒙古東南部的敖漢、寧城,遼寧西部的建平、朝陽、錦西及遼東地區的遼陽、沈陽、撫順、西豐、清原等地。寧城南山根M101、小黑石溝M8501、梁家營子M8071均出有中原式青銅禮器及兵器,屬于夏家店上層文化,三座墓葬的年代相當于西周晚期至春秋早期。寧城蘇家窩鋪出土的AaⅢ式銅斧,與北京延慶縣西撥子村窖藏銅器中的銅斧形制相同。朝陽十二臺營子Ml CⅣ式銅斧、建平大拉罕溝M751 BaⅡ式銅斧、M851 Bc Ⅰ式銅斧、炮手營子M881 BaⅢ式銅斧、南山根東區石槨墓cⅢ式銅斧共出的曲刃短莖式青銅短劍與南山根M101出土者相近。撫順大伙房水庫M4與BcⅡ式銅斧共出的銅矛仍作曲刃,報道者據此判斷其年代可能已至春秋中期。清原門臉與D Ⅰ式銅斧共出的短劍特點近同于遼西地區細莖柄曲刃短劍。綜上分析,本階段直銎銅斧的年代為西周晚期至春秋中期。這一時期的直銎銅斧出土數量顯著增多,分布地域擴大,形式多樣,已劃分的八型或亞型除E型外均有發現。與前兩個時期相比較,本階段的直銎銅斧斧身上部較直下部外展或兩側逐漸內凹呈束腰,弧刃逐漸變得寬大。刃兩端出尖角或尖角上翹,刃角上卷成鉤狀的形式繼續存在。出現了斧身粗短、弧刃圓鈍的新形制。

第四階段:有AaⅣ式、BaⅣ式、BbⅣ式、BcⅢ式、cV式、DⅡ式及標本2,分布在遼寧西部的凌源,遼東地區的西豐、旅順及河北北部的灤平、宣化等地。灤平苘子溝76M16與AalV式直銎銅斧共出的器物有雙環首劍、刀、鑿、蹲踞虎形牌飾等,年代約當春秋中晚期。旅順口后牧城驛與銅斧共出的青銅短劍劍身作柳葉形。兩邊的刃在中部收束形成弧度,劍面的中突起長脊的形制,其年代當為春秋晚期至戰國初期。灤平虎什哈山戎墓與C V式銅斧共出有中原系統風格的早期青銅器和陶禮器。宣化小白陽墓地與BaⅣ式銅斧共出的柱脊青銅短劍、兩翼銅鏃等器類形態,與洛陽中州路第三期、第四期同類器非常接近,年代也應大致相當。吉林狼頭山M101:13屬西團山文化,年代大體應在春秋晚期至戰國初期。凌源五道河子墓從與銅斧(標本2)共出的銅戈形制來看,其年代大致

應在戰國早期偏晚階段前后。綜上分析比較,本階段直銎銅斧的年代為春秋中晚期至戰國早期。總體看來,這一時期的直銎銅斧除保留斧身兩側豎直或內凹呈束腰,弧刃稍平或外展寬大,尖角上翹等特點外,在形態上也發生一定的變化:束腰顯著,弧刃更為寬大。本階段的直銎銅斧雖然在數量上較前一階段大為減少,但其分布地域已從遼西、遼東地區擴展到吉長地區及河北北部地區,并且在形態上與前一階段相比也有所變化。

第五階段:有BbV式、CⅥ式、DⅢ式、DⅣ式、DⅤ式、DⅥ式、E Ⅰ式、EⅡ式、EⅢ式、EⅣ式及標本3、標本4,分布在遼東地區的旅順、大連,吉長地區的吉林、公主嶺、永吉、輯安、東豐、集安及黑龍江地區的泰來。大連市長海縣徐家溝積石墓根據與8b Ⅴ式銅斧共出的燕式青銅直刃劍,年代當為戰國中晚期或戰國晚期。旅順牧羊城遺址官屯子右岸“墼州墓”出土的青銅短劍形制,年代可至戰國中晚期而稍晚。騷達溝平頂山山頂大棺墓中的DⅥ式銅斧,有研究者根據共出的連珠狀銅飾,推斷其年代應在戰國晚期。吉林猴石山墓葬DⅢ式銅斧、長蛇山遺址EⅡ式銅斧、永吉楊屯大海猛遺址EⅠ式銅斧,經對墓葬或遺址的碳十四測定,其年代在戰國中期左右。集安五道溝門積石墓與EⅣ式銅斧共出的青銅短劍,從其形制看年代較晚,約為戰國晚期或者略晚。潘玲等認為黑龍江平洋墓葬的年代下限應晚到西漢,平洋墓葬就是漢書二期文化的墓葬。綜上推斷,本階段直銎銅斧的年代為戰國中期至戰國晚期或稍晚。這一時期的直銎銅斧除保留上一階段斧身束腰、刃部寬大或斧身粗短、刃部圓鈍的特點外,還出現了斧身整體似鉞、刃部較寬呈半圓形的新形制。本階段的直銎銅斧雖在數量上相對較少,但其在形態上已發生了較大變化,型式較多,并且出現了E型。分布地域不僅包括遼東地區、吉長地區,甚至黑龍江地區也有出土,但包括內蒙古東南部在內的遼西地區則沒有發現。

概之,東北地區各型式直銎銅斧年代對應關系如表二所示。

四、小結

直銎銅斧是東北地區青銅時代具有代表性的器物之一,在東北諸多青銅文化中廣為使用,分布地域廣泛,出土地點包括內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江及河北北部,較為集中的地區是包括內蒙古東南部在內的遼西地區、遼東地區和吉長地區。

對東北地區直銎銅斧的類型學分析,依各部位形制的異同,將其分為A型、B型、C型、D型、E型五型,其中A型可分Aa、Ab二亞型,B型可分Ba、Bb、Bc三亞型。

通過對東北地區直銎銅斧的類型學排比,結合伴出器物的共存關系,對其進行年代上的推斷,在此基礎上將直銎銅斧在東北地區存續的時間劃分為五個階段,即商代晚期或西周早期、西周中期、西周晚期至春秋中期、春秋中晚期至戰國早期、戰國中期至戰國晚期或稍晚。各段之間直銎銅斧的總體特征差別顯著,反映了東北地區直銎銅斧在不同時期形制上的差別。

附記:本文在寫作過程中得到朱永剛老師的悉心指導,在此深表感謝!