說不盡,越劇“黃金”

葉 驊

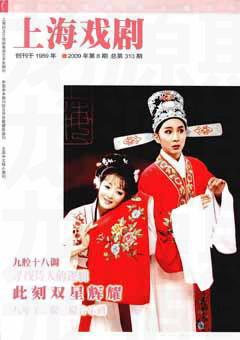

黃沙、金采風的3場紀念演出雖然已經落幕,但越劇界的專家、學者、同遭關于這對越劇伉儷的話題才剛剛開始。他們不但回憶起與“黃金”交往的點點滴滴,還以各自的眼光對兩人的藝術成就作出了評價。

包朝費:江南梨園有“黃金”

記得是個深秋的下午,滿山紅葉,桂花飄香,我在富春江畔的縣委招待所里見到了仰慕已久的黃沙和金采風夫婦,他倆衣著樸素,態度謙和,絲毫沒有從大上海來的那種派頭,普通得就像是剛從鄉下來到縣城的山村教師。

此次桐廬之行,金采風對本地劇團的小演員們作了手把手的輔導,還收下天資聰慧、勤奮努力的謝群英做她的入室弟子。我也有幸聆聽了黃沙有關戲劇文學與純文學作品之間的差異、以及寫作戲曲劇本時需特別注重舞臺表演因素等方面的高見宏論,得益良多。而桐廬的越劇觀眾更是有幸認識了《碧玉簪》的主演和導演在生活中的形象,感到非常親切,從此銘記住了他們。

1985年,桐廬越劇團排演第二部新戲《桐江雨》。他們專程從上海趕來,在排演場沒日沒夜地一遍遍給小演員說戲、示范、調教。在兩位藝術家面對面、手把手的點撥下,《桐江雨》大獲成功,在第二屆浙江省戲劇節上二度奪魁,后被上海電影制片廠攝成彩色影片《桐花淚》。

1987年,桐廬越劇團第三部新戲《月亮湖》在第三屆浙江省戲劇節上獲得三連冠后來滬巡演。時逢初夏,那一天下午,天氣特別悶熱,黃沙雖感身體不適,卻仍抱病來到徐匯劇場為全團演員講授表演課。

令人們料想不到的是,那堂課竟是黃沙給演員們講授的最后一課。

如今,當年經黃沙和金采風親自指導調教的小演員——單仰萍、謝群英、陳雪萍等都已人到中年,她們藝業有成,聲名鵲起,目前都已成為各自劇團的臺柱、梅花獎得主。我相信,她們是不會忘記“黃金”老師的栽培關愛的;我更相信,她們是一定會承前啟后,不離不棄,將乃師的越劇事業發揚光大的。

宋光祖:“黃金”的“老戲新唱”

“老戲新唱”存在著一個如何處理“新”與“老”的關系問題。金采風實行的原則,是“在不背離前輩藝人表演規范的同時,又有新的創造”。具體說來,就是既要尊重前輩藝人的成功創造、保留老戲的基本面貌,又要加工創新、提升其藝術質量,賦予其個人的藝術風格。但是,這樣一種特殊的創作,是要具備高度的思想和技巧的。

在諸多創新當中,唱腔的創新是最重要的一環,它關系到“老戲新唱”的成敗。金采風在《盤夫索夫》里唱的聲腔,雖說仍是【四工腔】,但卻已在舊腔之中出新聲了。

新聲從何而來?金采風從表達角色的感情出發,師承圓潤委婉的袁派,糅進醇厚的范派、華美的傅派和施銀花等人的唱腔成分,給人以新的感覺,但“又不脫舊的軌轍”。

金采風的唱腔主要是她自己創作的,當然也得到過專業作曲和琴師的幫助。戲曲演員自行作腔,是一個祖傳的方法,雖然很難卻好處多多,因為它便于切合演員自身的創作氣質和演唱條件,從而揚長避短。一般來說,演員為作腔必須揣摩角色的性格和感情,待腔作好了,對角色的揣摩也隨之完成,這對演員創作角色大為有利,而且對形成演員的演唱風格以至形成流派都至關重要,前輩演員都是這樣過來的。可現在有不少中青年演員卻一味地依賴專業作曲代勞,自己只管按譜演唱,這種弊端顯而易見。

金采風的“老戲新唱”就是在導演的指導和幫助下進行的。當年的越劇沒有導演,后來越劇來了導演,“老戲”才得以“新唱”。如舊本的《盤夫索夫》中嚴蘭貞的性格前柔后剛,判若兩人。但通過深入體察角色,黃沙認為嚴蘭貞的性格在《盤夫》中除了溫柔一面之外,已初露剛烈的一面。只有這樣去刻畫嚴蘭貞,后面在《索夫》中的大鬧嚴府才不至于突兀。因此可以說,是黃沙為嚴蘭貞的性格作出了精辟的分析以及正確的定位。從中可見黃沙是一位真正優秀的戲曲導演。

難能可貴的是,作為一名優秀戲曲導演,黃沙并不在演出形式上顯山露水、花樣翻新,而只是踏踏實實地解釋劇本,提出構思以幫助演員創造角色。因為黃沙十分了解戲曲導、表演之間的特殊關系,尊重戲曲藝術“表演至上”的舞臺法則。《盤夫索夫》和《碧玉簪》這兩出戲就恰當地處理了“新”與“老”的關系,作為這兩個戲的導演,黃沙功不可沒。

李堯坤:一支美麗的碧玉簪

金采風的代表作當數《盤夫索夫》和《碧玉簪》,其中又以《碧玉簪》的影響為最大。

《碧玉簪》是男班前輩藝人馬潮水、張云標據《李秀英寶卷》和《碧玉簪全傳》的故事,再參照東陽班(即后來的婺劇《碧玉簪》)的情節編寫而成,于1918年首演于上海華興戲園。建國后,該劇又經整理提高,使李秀英的藝術形象更加豐滿和具有藝術感染力,成為越劇一個有較大影響的骨子老戲。

1954年7月9日在上海大眾劇場演出的《碧玉簪》中,金采風首演李秀英這個角色。盡管戲曲理論界后來對《碧玉簪》這個劇目及李秀英的藝術形象存在著一些分歧意見,但我一直認為這個戲總的思想傾向是反封建的,是反對大男子主義的。尤其是全劇通過對李秀英所受冤屈的描寫,展現了她身上的一些美好品質,反映了封建社會中婦女的不幸和悲哀,從而為婦女說了話、出了氣。金采風之所以能成功地飾演李秀英這個藝術形象,首先是劇本提供了較為扎實的基礎,同時黃沙的導演藝術也發揮了重要的作用。這對越劇伉儷的創造性勞動,終以金采風聲情并茂的唱腔和細膩真切的表演,把李秀英的藝術形象栩栩如生地樹立在舞臺上。

“三蓋衣”這場戲是全劇的重點,也是全劇最精彩的一場戲,其中有一大段近70句的唱腔,這是以往越劇劇目中比較少見的。

“三蓋衣”說的是李秀英受到冤屈后,在房中見丈夫王玉林身上寒冷,心中圍繞要不要為丈夫蓋衣而展開的一場自我思想沖突。這場戲集中刻畫了李秀英的內心世界以及她的矛盾和痛苦。金采風準確理解和把握了人物,把這個宰相之女新婚后在王家所受的委曲和痛苦,通過委婉流暢、圓潤悅耳的唱腔及細膩真切的表演,淋漓盡致地展現在觀眾面前。這一大段唱腔分成好幾個段落,細致入微地刻畫了人物心潮起伏、波浪翻滾的內心活動,真是一波三折,回腸蕩氣、如訴如泣、催人淚下。

紀乃咸:講究辯證法的越劇導演

黃沙是一個很講究辯證法的人。有一次閑聊,我們談起行政職務與專業工作的關系(比如團長與導演,室主任與編劇)。黃沙表示這是一對矛盾,需要用辯證法去解決。黃沙三句不離本行地即刻談到了“虛與實”、“主與賓”、“悲與喜”以及“美與丑”等方面的辯證關系。其中令我印象最深的,是他談論

的《梁祝》。

他說,在悲劇尚未到來之前,先要運用喜劇氣氛來襯托。婚變之前,從“草橋結拜”、“托媒”、“十八相送”到“回憶”,幾乎全用喜劇形式來處理,只有這樣才能反襯、加深后面悲劇的深度。他還舉《瑞云》為例闡述“美與丑”的辯證關系,認為王孫公子和賀生都愛瑞云的美,一個是只愛她外形的美貌,一個不僅愛瑞云的外形美貌,更憐惜瑞云的才華與不幸。兩人愛美的性質,迥然不同。因此,導演、演員在處理王孫、賀生與瑞云的第一次見面時,如何把握分寸是關鍵——一個貪圖美色,是外露的;一個是從內心憐惜到真誠愛慕。作為導演和演員,必須揭示劇本這一思想的關鍵所在,只有這樣,才能讓故事發展的結果(瑞云破容,王孫棄她而去,賀生娶她為妻)顯得富有思想張力和人生回味。

薛允璜:紅花綠葉均動人

金采風演過的現代戲有大戲也有小戲,有的比較成熟,但也有比較粗淺的。因為作為一個著名演員、藝術家,為了當時社會和劇院的需要以及為人民服務的宗旨,她都來者不拒,招之即演,且都能滿腔熱情地排好演好。這是她對劇院管理、編導的有力支持,更是對藝術、對觀眾的一腔熱情。對這一點,我有切身感受。

1963年的《一包工資》,是我進越劇院后所創作的第一個劇本,是“學雷鋒”活動中匆匆完成的一個生活小戲,自然比較淺薄。但金采風十分樂意地接過了這個劇本,并出演劇中助人為樂的女工朱秀珍。正是由于她的參與和成功演出,使這個不起眼的小戲在當時“學雷鋒”活動中起到了較好的社會效果,劇本被上海文藝出版社多次再版,我這個初出茅廬的青年編劇也通過這個小戲找到了舞臺感覺。

按照慣例,像金采風這樣的名演員、藝術家,是總要站在舞臺的中心,在現代戲中擔當主要角色的。當然,她也確實主演過好多現代戲,取得了不俗的成績。不過令我深深感動的,卻是她在好幾部現代戲中均扮演配角,且又演得那么認真、那么好。

假如說1963年在《爭兒記》中她扮演的史小蓮還是個戲份較多的重要角色的話,那么1965年在《迎新曲》中扮演的小梅娘,則完全是個標準的小配角了。這個戲的導演是黃沙,除導演工作外,黃沙還參與了劇本創作、修改、排演的全過程。當年的金采風不過35歲,已是一位著名演員。但黃沙卻安排她演50多歲的農村婦女小梅娘。今天回想起來,兩人這么做真是要有點犧牲精神的。