城市化與土地資源可持續利用研究

金 艷 韓冰華 郝漢舟 李 佳 王 晨 張 玉

摘 要:城市化發展與土地的矛盾是經濟社會發展和城市化發展的必然產物。選取3個影響因素準則層-經濟強度指數、社會強度指數、生態效益指數,采用AHP方法從多年動態角度分析區域土地可持續利用,并把分析結果與城市化構建回歸模型,分析城市化與土地可持續利用的關系。生產要素投入、產業結構的調整和城鄉收入差別是影響到土地可持續利用比較重要的因素。因此,在城市化、工業化快速發展前提下,需要有效地增加投資,縮小城鄉收入差距,加快農業基礎設施建設。人口的絕對增長是土地資源可持續利用需要面對的問題,特別是與此有關的糧食安全問題,因為糧食單產在耕地面積難以有效增加情況下,已經成為制約土地可持續利用實現的因素。保護耕地面積不減少,特別是增加耕地有效面積,即增加土地生產能力,保證糧食安全,才能最終實現土地資源可持續利用。而且,加快農村城市化進程,轉變人口結構,控制人口總量增長,對于土地資源可持續利用具有較好的貢獻率。

關鍵詞:城市化;土地可持續利用;AHP;咸寧

中圖分類號:F293.2 文獻標識碼:A 文章編號:1005-569X(2009)10-0001-04

1 引 言

社會經濟發展對土地需求的增長與土地數量的稀缺性之間的不協調性歷來是土地利用研究的核心問題(樓江,2004;王萬茂,2002)。隨著城市化水平的提高,經濟社會的快速發展,城市化進程中對土地的需求將日益增大,土地供求矛盾必將更趨緊張(謝炳庚,1999)。城市地域空間擴展成為衡量城市化水平的重要測度指標(王慧,1997;王靜愛,2002)。城市市區土地利用變化的主要驅動力是人口和經濟兩大類因素(章波,2005)。城市特定區域的土地開發,表現為乘數效應作用下的邏輯斯蒂增長(宗躍光,2002)對于城市區域土地利用變化,資本、土地、勞動力和技術四大生產要素,在我國現代城市土地利用/土地覆蓋變化過程中發揮至關重要的作用(趙晶,2004;徐小黎,2002)。及時、準確地提取城市化進程中的土地利用/覆蓋變化信息,認識其格局特征和演變過程,對土地可持續利用具有重要意義(史培軍,2000;李憲文,2002)。

2 研究方法

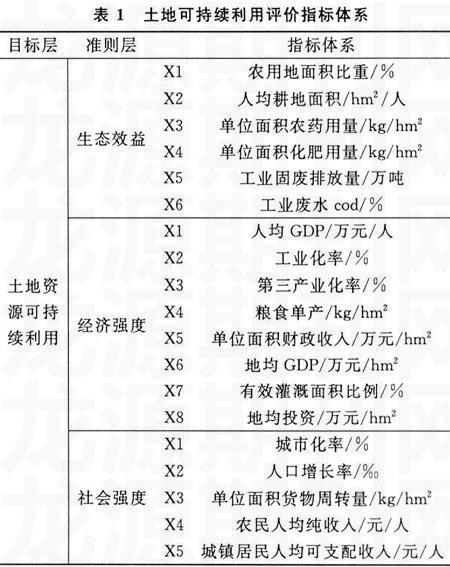

構建評價指標體系:首先,從投入和產出方面設計3個影響因素準則層——經濟強度指數、社會強度指數、生態效益指數;其次,綜合考慮人口、資源、環境和經濟、社會諸方面對土地利用的主導因素,既可減少評價的工作量,又可提高評價的精度;第三,指標體系以數據獲得的可行性、來源準確性為參考;第四,各指標權重采用AHP分析方法來確定。

依據上述指標體系,采用AHP方法得出1996~2006年咸寧市土地資源可持續利用動態值,通過該值與城市化水平相關性分析,得出城市化對區域土地資源可持續利用的貢獻率。

本文所用數據采用《咸寧市統計年鑒》(1997~2007)和土地利用變更調查數據作為基礎數據,并選取1996—2006年作為時間區段,該段時間城市化發展與土地資源利用變化較為明顯,分析土地資源可持續利用,對于實現區域可持續發展具有理論和實踐意義。

3 實證分析

3.1 區域概況

2006年咸寧市總人口達到281.75萬,非農業人口達到57.59萬,城市化率為20.44%,人均耕地面0.069hm2,地均GDP為2.41萬元/hm2,而地均固定資產投資為1.06萬元/hm2,從1996~2006城市化多年變化情況來看,1996~2005年變化較快,2005~2006年城市化率有所降低。

3.2 主成份分析

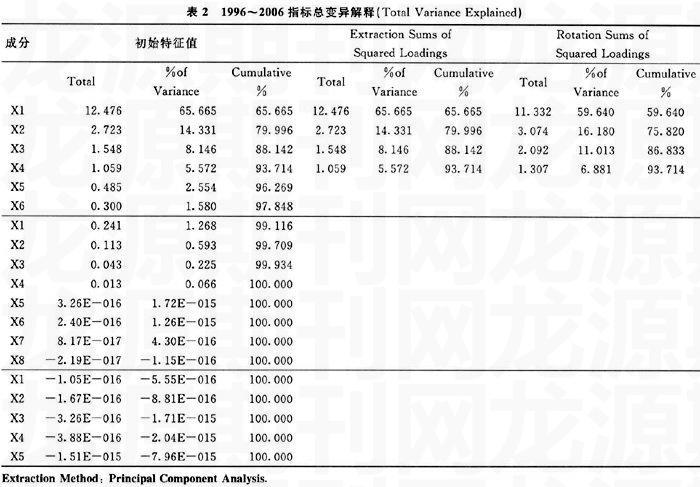

依據土地資源可持續利用評價指標體系,收集1996~2006年咸寧市指標數據,通過指標標準化處理,利用SPSS進行指標體系主成份分析。

從指標總方差解析情況來看,從初始解中提取了4個主要因子,其總方差貢獻率達到93.714%,選用方差極大法進行因子旋轉,得因子分子得分系數矩陣和模型,解釋綜合因子的含義。

綜合因子F1:農用地面積比重、單位面積化肥用量、工業固廢排放量、人均GDP、工業化率、第三產業化率、單位面積財政收入、地據GDP、有效灌溉面積、地均投資、城市化率、農民人均純收入、城鎮居民可支配收入,占到總貢獻率的65.665%,主要反應土地投入和產出程度,可以看出生產要素投入、產業結構的調整和城鄉收入差別是影響到土地可持續利用比較重要的因素。

綜合因子F2:主要包括人均耕地面積、糧食單產、人口增長率、單位面積貨物周轉量,主要反應人口增加和耕地變化對土地可持續利用的影響,人口的絕對增長是土地資源可持續利用需要面對的問題,特別是與此有關的糧食安全問題,因為糧食單產在耕地面積難以有效增加情況下,已經成為制約土地可持續利用實現的因素。

綜合因子F3:工業廢水COD,可以認為廢水污染依然是土地可持續利用需要亟待解決的問題。

綜合因子F4:單位面積農藥用量,農藥直接影響到生態問題,而且也說明農藥的使用不僅是點源污染,且已經呈現面源污染趨勢。

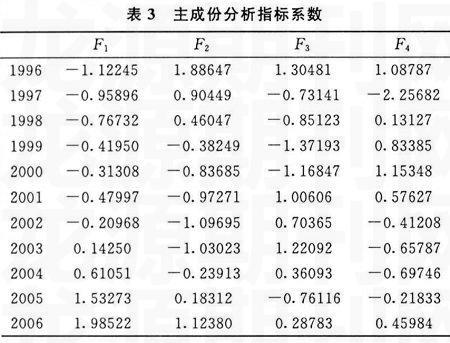

在主成分分析的基礎上,通過建立綜合評價函數方法,以避免評價過程中人為確定權數的缺陷,具體過程主要有以下幾個步驟。首先,選取Fi(i =1,2,3,4)為第i個主成分的得分,將F1、F2、F3、F4以每個主分量的方差貢獻率ai(i=1,2,3,4)作為權數,構造綜合評價函數:

F=a1F1+a2F2+a3F3+a4F4

其次是以4個綜合因子變量的方差貢獻率作為權數ai,將標準化后的原始數據代入4個綜合指標的相關系數回歸方程,可計算出1996~2006年4個綜合因子方面的名次,最后可以根據綜合評價函數計算各年份的綜合得分,綜合評價函數值越大,土地資源可持續利用水平越好。

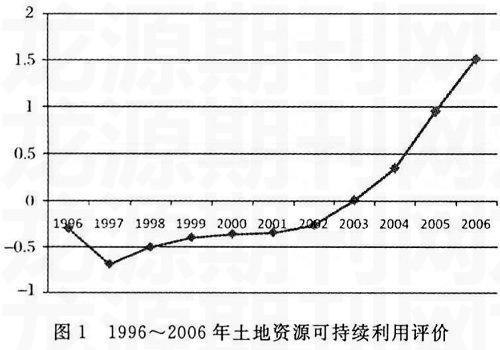

從1996~2006年土地資源可持續利用的多年動態變化情況來看,1996~1997年土地可持續利用度有所下降,以后各年可持續利用度呈現增長趨勢,但是在1997~2002年,可持續程度提高較為緩慢,自2003年以后,土地資源可持續利用程度明顯提高。

依據評價結果,構建城市化率x與土地資源可持續利用分值Y的回歸方程。結果如下:

Y=-29.443+1.476x(R2=0.743;F=26.07;D.W=1.019)

模型R2為0.743,可信度達到86%,D.W值符合(1,4)區間要求,模型具有較好的可信度,可以用以說明城市化與可持續的關系。

當城市化率達到22%時,土地資源可持續利用度將會達到2.8,說明城市化率的提高可以有效的促進土地資源可持續利用。其原因可能主要是因為農村人口向城市的轉移,使得更多的農民從土地上解放出來,農村土地規模化經營成為趨勢,農用地利用程度和面積可能得到保護,增加了土地覆蓋率。另外,由于城市集約利用的程度提高,也可能是使得土地粗放占用和利用得到緩解,使土地利用結構得到優化,促進土地可持續利用。

4 結論與討論

通過選取與土地利用有關的經濟、社會和生態強度準則層和19個指標層,采用AHLP的方法對區域土地資源可持續利用進行分析,結果表明1996~2006年區域可持續利用是不斷提高的。同時,構建城市化與可持續利用回歸模型,表明城市化對土地可持續利用具有促進作用。從研究整體來看,計量方法科學,檢驗可靠,該研究思路和指標體系是可行的,效果是可靠的。然而,土地資源的可持續利用受到多種因素的影響,選取的19個指標還不能完全滿足研究目的的需要,特別是生態方面的指標體系,還有待進一步深化。另外,本文只是從區域動態的角度分析區域土地資源可持續利用程度,從空間角度,進行橫向對比分析研究還有待加強。

依據研究可以發現,農用地面積比重、單位面積化肥用量、工業固廢排放量、人均GDP、工業化率、第三產業化率、單位面積財政收入、地據GDP、有效灌溉面積、地均投資、城市化率、農民人均純收入、城鎮居民可支配收入,占到總貢獻率的65.665%,主要反應土地投入和產出程度,可以看出生產要素投入、產業結構的調整和城鄉收入差別是影響到土地可持續利用比較重要的因素。因此,在城市化、工業化快速發展前提下,需要有效的增加投資,縮小城鄉收入差距,加快農業基礎設施建設。

人口的絕對增長是土地資源可持續利用需要面對的問題,特別是與此有關的糧食安全問題,因為糧食單產在耕地面積難以有效增加情況下,已經成為制約土地可持續利用實現的因素。保護耕地面積不減少,特別是增加耕地有效面積,即增加土地生產能力,保證糧食安全,才能最終實現土地資源可持續利用。

而且,加快農村城市化進程,轉變人口結構,控制人口總量增長,對于土地資源可持續利用具有較好的貢獻率。

參考文獻:

[1] [ZK(#]李憲文,周靈霞.農業土地利用變化及原因、效應分析[J].農村生態環境,2002,18(4):5~9.

[2] 樓江.城市化過程中的土地管理方法與實務[M].南京:東南大學出版社,2004.

[3] 史培軍,宮鵬,李曉兵,等.土地利用/覆蓋變化研究的方法與實踐[J].北京:科學出版社,2000.

[4]王慧.區域城市化發展水平的綜合分析——以陜西省為例[J].地理學與國土研究,1997,(4):14~20.

[5] 王靜愛,何春陽,董艷春.北京城鄉過渡區土地利用變化驅動力分析[J].地球科學進展,2002,17(2):202~209.

[6] 王萬茂,王群,李俊梅.城鄉土地資源利用的合理規劃研究[J].資源科學,2002,24(1):30~34.

[7] 謝炳庚.湖南省城市用地現狀和對策[J].經濟地理,1999,19(2):61~65.

[8] 徐小黎,史培軍,何春陽.深圳城市化比較研究[J].地球科學進展,2002,2(17):221~228.

[9] 章波,濮勵杰,黃賢金.城市區域土地利用變化及驅動機制研究[J].長江流域資源與環境,2005,14(1):28~33.

[10] 趙晶,徐建華,梅安新.上海市土地利用結構和形態演變的信息熵與分維分析[J].地理研究,2004,23(2):137~146.

[11] 宗躍光,張振世,陳紅春.北京大都市土地開發的乘數效應和增長模式研究[J].地理研究,2002,21(1):89~96.