領導干部發展觀調查

■邵建光 周賢山

調查表明,很多領導干部認為,要抓住新的發展機遇,就必須改革落后的體制機制,調整產業結構、轉變經濟發展方式,建立健全促進科學發展的體制機制。

政治路線確定之后,干部就是決定因素。落實科學發展觀,領導干部促進科學發展的思路和能力如何,決定著一個地方能否又好又快地發展。

為深入了解領導干部的發展觀,南京黨建研究所課題組對領導干部進行了抽樣調查。抽樣采取分類隨機獲得樣本,總共回收有效問卷225份。樣本既包括市直機關、區縣、鎮或街道等不同層級和級別的干部,也涵蓋了黨委、政府、人大、政協,以及企事業單位等各個領域。

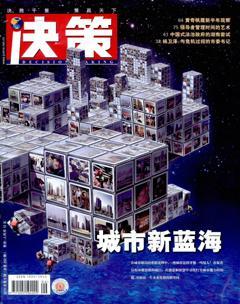

“保增長、促轉型”信心略有不足

在調查中,認為領導班子對本地區本部門促進科學發展的思路“十分清晰”的占24.0%,“有一些思路”的占68.9%,“沒什么思路”的占7.1%;認為各級領導干部駕馭科學發展的能力“強”、“較強”和“一般”的分別占9.0%、59.0%和32.0%。這表明領導干部促進科學發展的思路和能力總體上是好的,但也存在一些思路不清、能力不強等不容忽視的問題。

而對于“領導干部急需提高的能力”,37.2%的干部認為是“統攬全局的能力”,居第一位;其次是“發展經濟的能力”,占32.7%;“促進社會和諧的能力”和“帶好隊伍的能力”分居第三、第四位,分別占19.0%和11.2%。

這要求我們在進行干部培訓的過程中,要繼續貫徹培養“思路寬、眼界寬、視野寬”的“三寬型”干部的路線,著眼于培養干部的戰略思維能力,同時加大領導干部發展經濟能力的培養和訓練。

中央提出“保增長、促轉型”的工作主線。對二者的關系,60.5%的干部認為“兩促進、兩不誤”,35.0%的干部認為“有一定聯系,但不是很緊密”,4.5%的干部認為是“兩張皮、兩條線”。與此同時,對完成任務“充滿信心和有信心”的占61.9%,“信心不是很足”的占35.4%,“沒有信心”的占2.7%。

調查表明,領導干部對“保增長、促轉型”工作的重視,是在應對金融危機中取得發展的重要因素。但也有少數干部的思想認識還沒有得到很好的統一,對抓住機遇實現經濟發展和轉型的信心不足,需要進一步解放思想,營造促進經濟發展和轉型的良好氛圍。

對于“開展學習實踐科學發展觀活動將取得的效果”,認為“能取得很大成效”的占17.0%,認為“能取得一些成效”的占78.0%,認為“走形式,解決不了什么問題”的占4.9%。與此相呼應,認為“各級領導干部實踐科學發展觀、帶領群眾率先發展的意識”“強”、“較強”和“一般”的分別占12.4%、64.0%和23.6%。

可以看出,絕大多數的領導干部對于開展學習實踐科學發展觀活動抱有較高期望,可見他們在這項活動中必將認真對待,以期解決一些現實問題,但也有少數領導干部的態度有待更正。

影響發展最大障礙是體制機制

經過改革開放30多年的努力,經濟社會發展取得了長足進步,但離廣大干部群眾的期望還有較大距離,南京與同級別的其他城市相比也還有一定差距。作為經濟社會發展的組織者和領導者,各級領導干部對發展現狀評價如何?

對于“影響和制約科學發展的最大障礙”,29.1%的干部認為是“體制機制不適應”,居第一位;排第二位的是“干部思想不解放”,占28.6%;然后是“人才科教資源優勢發揮不充分”、“城鄉發展不平衡”和“產業結構不合理”,分別占16.1%、13.7%和12.5%。

這表明,實踐科學發展觀除了要多管齊下,發揮城市資源優勢,調整產業結構、轉變經濟發展方式之外,進一步解放思想、改革現行一些不適應科學發展的體制機制,乃是根本之策。

關于“造成經濟發展滯后的最主要原因”,30.8%的干部認為是“沒有抓住歷次重大發展機遇”,29.6%的干部認為是“鼓勵干部‘三創’的體制機制不健全”,26.7%的干部認為是“經濟結構不合理”,13.0%的干部認為是“國際金融危機對實體經濟的沖擊”。

調查表明,很多領導干部認為,經濟發展滯后是歷史發展不足累積的結果,在國際金融危機的沖擊之下,才進一步顯現出來這種落后。痛定思痛之后,必須抓住新一輪的發展機遇、迎頭趕上。

對于“當前促進經濟發展最重要的抓手”,39.8%的干部認為是“抓產業結構調整,促轉型”,21.5%的干部認為要“抓‘五服務’,優化軟環境”,19.9%的干部認為要“圍繞‘保增長促轉型’抓干部人才隊伍建設”,18.8%的干部認為要“抓大項目,保增長”。

對于“克服困難、共渡難關需要解決的突出問題”,32.9%的干部認為要“調整發展戰略,優化產業結構”,29.3%的干部認為要“進一步簡政放權,激發發展活力”,22.8%的干部認為要“改革體制機制,加強宏觀統籌”,15.0%的干部認為要“加強有效投入,鼓勵多元投入”。

從調查來看,要抓住新的發展機遇,就必須改革落后的體制機制,調整產業結構、轉變經濟發展方式,建立健全促進科學發展的體制機制,為經濟社會的長遠發展提供制度保障。

對于“目前最需要解決的民生問題”,26.6%的干部認為是“增加城鄉居民收入”,26.2%的干部認為是“城鄉居民社會保障提標擴面”,19.6%的干部認為是“下崗職工和大學生就業”,分別居于第一、二、三位。這表明,廣大干部能夠認識到,應該讓廣大人民群眾更多地享受到發展的成果,做好就業這項民心工程,以彰顯社會主義制度的優越性。

另外,有11.3%的干部選擇“群眾看病難看病貴”、9.3%的干部選擇“義務教育均衡化發展”、7.0%的干部選擇“改善群眾居住和生活環境”。這表明解決教育、醫療、住房問題仍然是廣大群眾的迫切需求,也引起了各級領導干部的重視,對于進一步解決這些問題具有一定的積極意義。

迫切需要加強黨風建設

領導干部自身的思想政治素質和實踐科學發展觀的積極性,最終將影響到他們在落實科學發展觀活動中能否發揮重要的引領作用。因此,提高黨的建設水平和領導干部自身的思想政治素質,具有舉足輕重的地位。

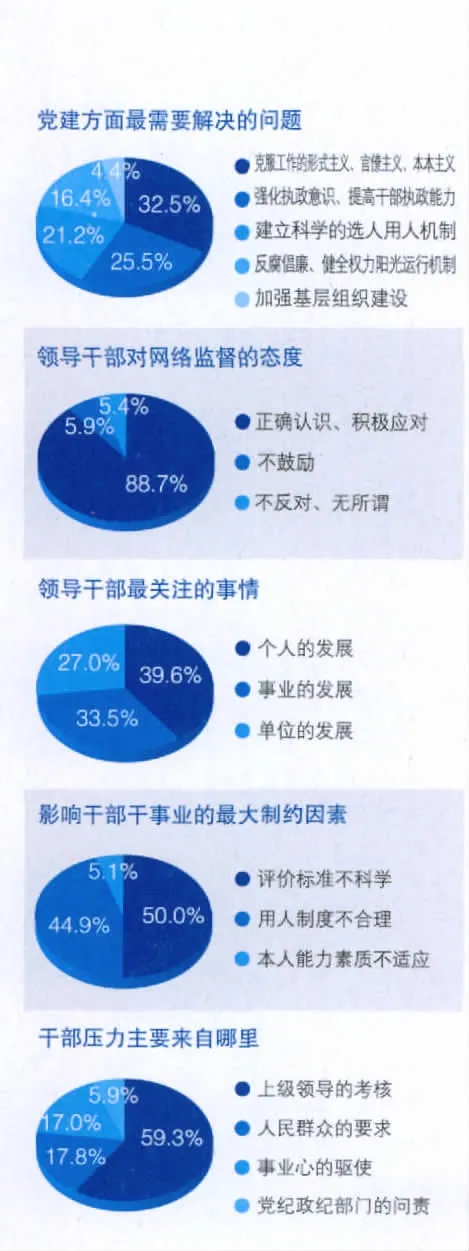

關于“黨的建設方面最需要解決的問題”,32.5%的干部選擇“克服工作的形式主義、官僚主義、本本主義”,25.5%的干部選擇“強化執政意識、提高干部執政能力”,21.2%的干部選擇“建立科學的選人用人機制”,16.4%的干部選擇“反腐倡廉、健全權力陽光運行機制”,另有4.4%的干部選擇“加強基層組織建設、發揮黨組織在‘保增長、促轉型’中的戰斗堡壘作用”。調查結果反映出,當前加強黨的作風建設的緊迫性,和提高干部執政能力的重要性。

調查中,有33.3%的干部認為“干部隊伍中勇于開拓、求真務實、干事創業的人”占多數,55.4%的干部認為“有一些”,10.8%的干部認為“很少”。總體來看,領導干部對自身群體的評價是好的。

落實科學發展觀,領導干部促進科學發展的思路和能力如何,決定著一個地方能否又好又快地發展。

在選題提供的“政績意識、執政意識、節儉意識、民主意識、大局意識、創新意識、實干意識、憂患意識、法治意識、發展意識、責任意識”等眾多意識中,在回答“領導干部哪些意識比較強”時,排在前五位的是政績意識、發展意識、責任意識、執政意識和大局意識,分別占31.8%、14.3%、12.3%、12.1%和 8.6%。從調查來看,領導干部最看重的是政績意識、發展意識和責任意識。

近年來,各地發生了多起網絡輿論事件,領導干部對網絡監督行為的態度如何?調查顯示,88.7%的領導干部認為應該“正確認識、積極應對”,5.9%的干部認為應該“不鼓勵”,5.4%的領導干部認為“不反對、無所謂”。這表明,絕大多數領導干部能夠順應時代發展潮流,正確面對網絡監督。

對于“當前群眾向黨政領導部門反映情況的渠道暢通嗎”,7.7%的領導干部認為“很暢通”,66.8%的領導干部認為“比較暢通”,25.5%的領導干部認為“不暢通”。

而對于領導干部下基層,他們自身的看法可謂褒貶不一。在回答“領導干部下基層給您的突出印象是什么”時,有16.0%的干部認為“為基層、為群眾排憂解難、辦實事”,13.0%的干部認為“輕車簡從,不擾民,不超標準接待,不增加基層負擔”,11.5%的干部認為“作風深入,認真調查研究”,對領導干部下基層給予充分肯定。

但與此同時,有24.9%的領導干部認為“對基層了解甚少,指導工作不得要領”,19.3%的領導干部認為“作風漂浮,走馬觀花,下基層目的不明確”,11.2%的領導干部認為“不負責任地亂表態”,4.1%的領導干部認為“講究吃喝玩樂”。

對一項工作的褒貶平分秋色,說明這項工作做得好就能得到認可,做得不好就會走向反面。如何讓領導干部下基層都能做到不擾民、不增加基層負擔,避免給基層留下不好的印象?這除了靠提高領導干部的素質之外,或許對這項工作做出科學合理的制度安排與設計,更為重要和迫切。

“用人制度不合理”最關鍵

對于“影響自己干事業、為科學發展作貢獻的最大制約因素”,50.0%的領導干部選擇了“評價標準不科學”,44.9%的領導干部選擇了“用人制度不合理”,只有5.1%的領導干部選擇了“本人能力素質不適應”。

調查表明,領導干部對自身能力是十分自信的,這也與領導干部的文化層次水平相對較高有關。但作為一些評價標準、用人制度的制定者和執行者,領導干部卻認為不科學的評價標準、不合理的用人制度成了最大的制約因素。

或許由于“評價標準不科學”、“用人制度不合理”,在回答“據您觀察,現在領導干部在對上級負責與對下級負責和群眾負責問題上的態度”時,67.7%的干部選擇了“重對上負責輕對下負責”,17.9%的干部選擇了“只對上負責不對下負責”,只有14.3%的干部選擇了“既對上負責又對下負責”。

而這也許與領導干部身上的壓力相互映襯。在回答“您認為干部身上的壓力主要來自哪里”時,59.3%的干部選擇“上級領導的考核”,17.8%的干部選擇“人民群眾的要求”,17.0%的干部選擇“事業心的驅使”,5.9%的干部選擇“黨紀政紀部門的問責”。

正是由于領導干部的壓力主要來自“上級領導的考核”,而不是“人民群眾的要求”,所以就會“重對上負責輕對下負責”。也正是由于“評價標準不科學”、“用人制度不合理”,所以原本都有“干事業”理想的領導干部,卻只有一小部分干部把“事業心的驅使”,作為自己的壓力主要來源。這或許正是“評價標準不科學”、“用人制度不合理”的癥結所在。